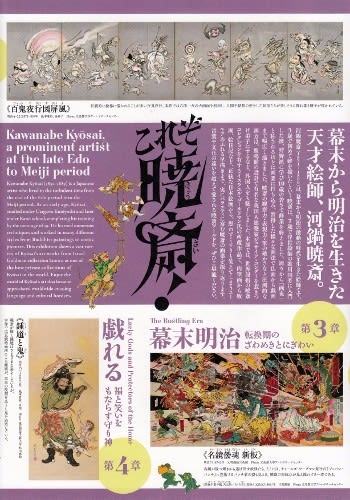

暁斎の展覧会が開催されているのは京都駅の伊勢丹にある「美術館『えき』KYOTO」です。

河鍋暁斎(1831年-1889年)は、幕末から明治の激動の時代を生きた絵師です。

3歳で初めて蛙を描いたという暁斎は、7歳で浮世絵師の歌川国芳に入門した後、狩野派に学び19歳の若さで修業を終えました。

周りから「画鬼」と称されるほどに画業に打ち込み、習得した様々な画法で仏画から戯画まで幅広く描きました。暁斎の観察力・表現力・筆の確かさなど圧倒的な画力は、鹿鳴館の設計で有名な英国人建築家ジョサイア・コンダーを惹きつけ弟子にするなど、外国人をも魅了しました。

本展では、世界屈指の暁斎コレクションを有するイスラエル・ゴールドマン氏の所蔵作品で、肉筆画から版画、絵日記など、正統な日本画から、思わずくすりと笑えてしまうユーモアあふれる早描きまで、実にバラエティに富む暁斎の画業を振り返ります。

言葉や文化の違いを超えて愛される暁斎ワールドを、ぜひご堪能ください。

(ちらしより)

冬に東京渋谷のBunkamura ザ・ミュージアムで、その後高知県立美術館で開催され、

ようやく京都でも開催されることになりました。

この後石川県立美術館で開催されるそうです。

エレベーターを降りたところにある広告。

チケット売り場前の広告。

すぐ隣に、記念撮影用の百鬼夜行の怪物。

例によって図録と絵葉書を購入です。

「蛙の学校」、「蛙の出陣」

「鯰の船に乗る猫」

鯰はその髭から官吏を、猫は三味線の皮が猫であることより、芸者の象徴だとか。

「狐の嫁入り」

「月下猛虎図」、「象」

「月に手を伸ばす足長手長、手長猿と手長海老」

「天竺渡来大評判 象の戯遊」

「不可和(かわず)合戦之図」

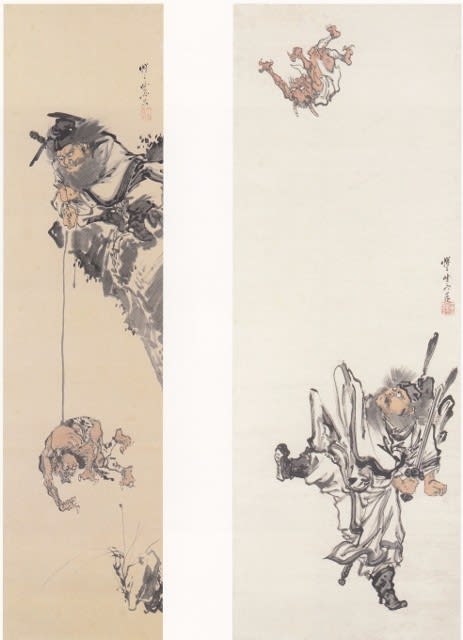

「鬼を持ち上げる鐘馗」

「崖から鬼を吊るす鐘馗」、「鬼を蹴り上げる鐘馗」

「大黒恵比寿 宝の蔵」

「鷹に追われる風神」

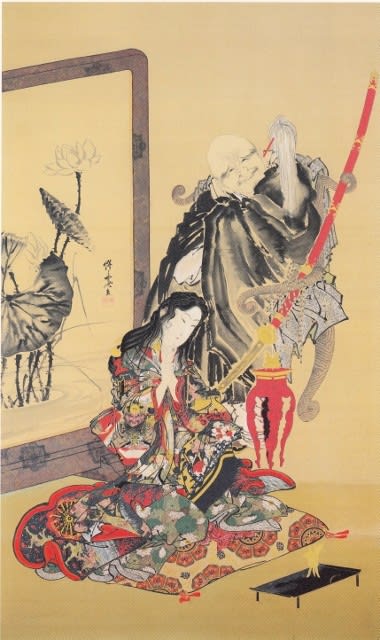

「地獄太夫と一休」

地獄太夫は室町時代に堺の高須町の遊郭にいた遊女。

もともと身分ある出自であったが、没落し苦界に身を置くようになった原因を前世の悪行にあると考え、

自ら地獄大夫と名乗ったそうです。

一休がこの高須町を訪れた時、彼女と煉瓦問答をしたことを樹に、

大夫は一休の教えについて悟りを開いたという場面。

「半身達磨」

春画を扱ったコーナーもあります。

「笑絵三幅対」

大英博物館での「SHUNGA」展にも出ていたものですね。

「大和らい」

豆版錦絵です。

ついているつまみを動かすと、絵が変わるという趣向ですね。

豆版錦絵の「放屁合戦」

様々な作品を観ることができました。

そうそう、2008年の4月には京都国立博物館でも暁斎の美術展が開催されましたね。

なんだか既視感があると思っていました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます