興福寺から帰ってきました。

東の山々はくっきりと見えています。

ベランダのルドベキアが次々開花。

今日の夕食はこんにゃくと根菜類の煮物。

なんだか左の足の指が痛いと思って靴下を脱いでみると、

角ばって伸びた拇指の爪が示指の横に当たってえぐれています。

慌ててシャワーと石鹼で洗い、抗生物質軟膏を塗っておきました。

フットケア、大事ですね。

興福寺から帰ってきました。

東の山々はくっきりと見えています。

ベランダのルドベキアが次々開花。

今日の夕食はこんにゃくと根菜類の煮物。

なんだか左の足の指が痛いと思って靴下を脱いでみると、

角ばって伸びた拇指の爪が示指の横に当たってえぐれています。

慌ててシャワーと石鹼で洗い、抗生物質軟膏を塗っておきました。

フットケア、大事ですね。

JR奈良駅から歩いて興福寺へ向かいます。

奈良公園の鹿。

なめらかな感じがする角が少し生えた鹿が日陰で休憩中。

いつもの注意の看板に、「現在、シカ子育て中 危険!」と張り付けてあります。

参道には黒豆ならぬ鹿の糞がいたるところに。

興福寺の五重塔。すぐ左側に月。

五重塔の下に、藤棚。

ここの藤は八重ですね。

中金堂は現在閉鎖中です。

不動堂の前にも藤棚。

ここの藤も八重。

そして南円堂の東側、事務所の前にも藤棚。

南円堂と藤棚。

ここの藤は普通の藤。

南円堂の前にはタチバナ。実が生っていたり、白い花が咲いていたり。

藤棚と中金堂。

南円堂から東向商店街へ向かう途中にはまだ八重桜がそこそこ残っています。

落ちた花を食べる鹿。

時間があったので、天王寺動物園に寄ってみました。

もうコアラとゾウはいないのと、白熊は観ることができないようです。

入り口前の植木。

黄色と白のガザニア。

メキシコマンネングサ。

動物園への下り坂を下りる途中、正面に通天閣。

すると藤棚がありました。

満開です。

ふれあい広場は感染症対策のため、触れることができなくなっています。

元気なペンギン。

アライグマも元気。

オオカミはぐったり。

夜行性なのに、トラはウロウロ歩き回っています。

大きな角のヤギも元気。

タヌキは元気なのと寝ているのと。

ヒョウも昼だというのにウロウロと歩き回っていました。

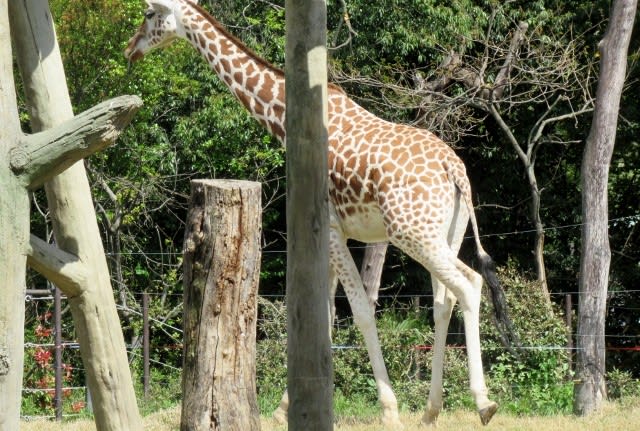

キリン。

向こうにあべのハルカスが見えています。

サイ。角に亀裂?

カバ。水の中で微動だにせず。

フラミンゴ。

天王寺動物園ミュージアムってのがあって、

中には骨格標本や剥製。

ちょっと歩き疲れたので、そろそろ奈良に帰ろうかと。

JR大和路快速でJR天王寺駅から奈良駅へと向かいます。

大阪メトロ谷町線で天王寺駅まで。

少し早いけれど、あべちかの「膳や」で昼食。

豚汁の量半端ない。

食後てんしばへ。

てんしばの店舗の前に、小さいころ乗った遊具が三つ。

台湾グルメフェアなんてのもやっていました。

ベニカナメモチ。

一見白い紫陽花かと思うけれど、オオテマリですね。

こちらはコデマリ。

大阪市立美術館前から通天閣。

大阪市立美術館。

美術館前のキリシマツツジ。

今開催されいる特別展「豊臣の美術」。

日本史上もっとも立身出世をとげた人物はだれか、と問われたら、大多数の人が最初に名前をあげる人物、それは「豊臣秀吉」ではないでしょうか。織田信長の遺志を継いで全国統一をなしとげ、大坂に政治拠点を定めた天下人・秀吉とその一族は、強大な権勢と富を手中におさめ、絢爛豪華な桃山文化を隆盛へと導きました。16世紀末から17世紀初頭のわずか30年余の短い期間でしたが、豊臣氏がリードした文化創造のトレンドは、人々の美意識に大きな変革をせまり、桃山美術の潮流を醸成する原動力となりました。

大坂の陣で敗れて滅亡の道をたどった豊臣氏に直接関わる美術工芸関係の遺品は、勝者である徳川氏のそれに数的には及ぶべくもありません。しかしながら、関係寺社、皇族・貴族、恩顧の大名らのもとを経て、少なからぬ優品が今日まで伝えられています。

秀吉の神格化にかかわる多数の肖像、秀吉夫妻の遺愛品である優美な蒔絵調度(高台寺蒔絵)をはじめ、唐物茶道具、刀剣など一族が収集した名物の数々、あるいは御用絵師・狩野派による寺院障壁画や太閤秀吉を追慕する風俗画まで、古文書、甲冑類を除いても、その内容は実に多彩です。

本展では、これら豊臣ゆかりの品々から国宝3件、重要文化財22件を含む約80点の精華をよせ、激動の時代を映す壮麗な造形をご紹介します。桃山の「夢」をひらいた、天下人の大いなる威光と美意識をご体感いただけることでしょう。

入り口でアルコール消毒、体温測定を行った後、館内へ。

多くの展示が行われていました。

その後コレクション展。

「戦国武将像」

なかなか見ごたえのある大阪市立美術館でした。

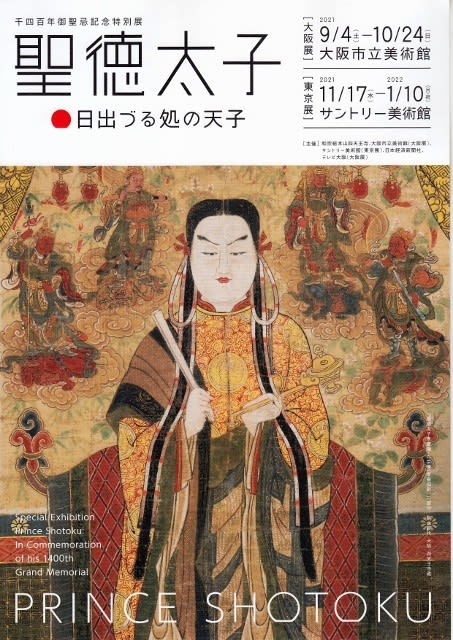

秋には千四百年御遠忌記念特別展「聖徳太子 ●日出づる処の天子」が開催されるようです。

そしてその後には「メトロポリタン美術館 西洋絵画の500年」展。

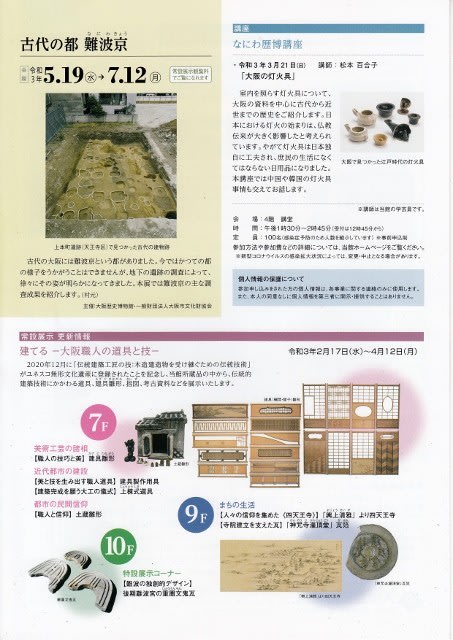

検査が終わって、中央通りを渡った大阪歴史博物館へ。

中央大通の陸橋からTWIN21と大阪城。

そこに伊丹空港へ向かう飛行機がやってきました。

もうしっかりと車輪を出していますね。

イチョウの樹の葉が緑色。

これは雄株ですね。花粉を飛ばす大胞子嚢穂がついています。

NHK大阪放送会館(左)と、大阪歴史博物館(右)そして中央は両方をつなぐアトリウム。

敷地内にはタンポポとシロツメクサ。

白いタンポポも咲いていました。

古代の復元建物と大阪城、TWIN21。

コデマリ満開でした。

アトリウムに下がる「おちょやん」のペナント広告。

最上階から。今訪れた病院、そして難波宮跡。

常設展示をみつつ、下の階へ移動します。

9階の中近世フロアが、立体展示になっていてお気に入りです。

上方芸能のコーナーに、文楽の展示。

角の芝居。歌舞伎興行が行われています。

建物の中では仮名手本忠臣蔵の五段目が上演されている様です。

若冲?と思しき掛け軸がありましたが、どうも若冲の模写のようです。

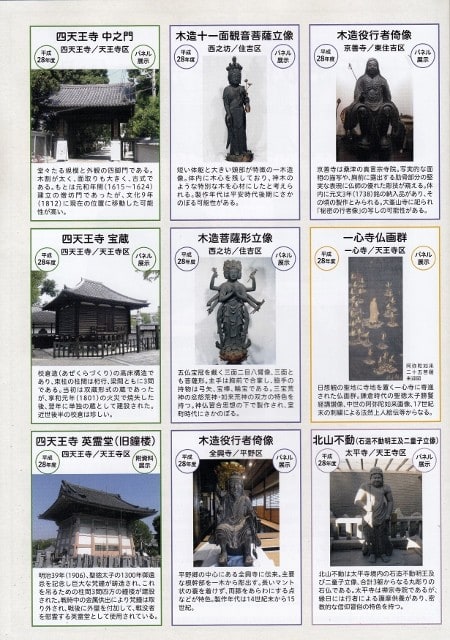

他に特集展示「大阪市の新指定文化財」も開催中。

四天王寺の梵鐘に関する展示。

四天王寺の絵馬。

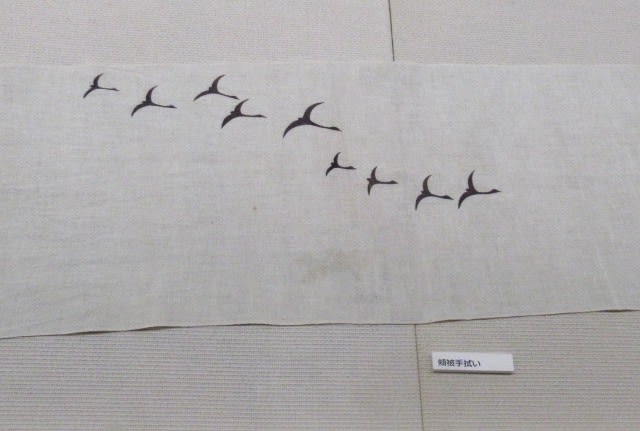

初代中村鴈次郎の掛け軸と写真、所持物、手ぬぐい。

焼夷弾等、戦時中の展示。

前回の東京オリンピックの聖火のトーチ。

大坂博覧会の写真と絵。そして大阪万博の太陽の塔。

おまえはあほか、と、のこぎりを叩いて少なくとも関西では有名だった横山ホットブラザーズ関連の展示も。

そして、今日の目的の特別企画展「動物絵画はお家芸」。

これは去年開催する予定だった特別展「猿描き狙仙三兄弟 -鶏の若冲、カエルの奉時も」が、

新型コロナウイルス対策のために中止となったものを、

展示品を少なくして開催された企画展です。

会場前には顔出しパネル。

そして1階には

そうそう、入館券の売り場には「動物おみくじ」

こんなのももらえます。

博物館のパンフレット「なにわ歴博カレンダー」。

次回の特別展は「あやしい絵」。

さて、博物館を観終わってもまだ時間があるので、

大阪市立美術館にでも行ってみようと思います。

博物館前の、紅葉している(?)楓。

カタバミ。

春ですね~。