日本神話で最初に出来たと言う島

『オノコロ島』の有力候補「沼島」に行ってみた。

画像多め。

【オノコロ神社(自凝神社)】

おのころ島は兵庫県淡路島の南、

淡路島からは船で10分ほどの小さな島。

船着場から、

港の対岸まで回りオノコロ神社へ向かう。

ところどころに案内板。

自ら凝まる(かたまる)と書いて「おのころ」と読む。

「参道」

程よい汗をかかせて貰えるくらい登る、

「拝殿」

【イザナミとイザナギの像】

日本の国生み神話では、

『イザナギとイザナミが天の浮橋に立ち、天の沼矛で海をかき混ぜると最初の島

おのころ島ができた。二人はおのころ島に降り立ち夫婦になり国生みを続けた。』

とあり、

こちらの沼島がその「おのころ島」と言われている。

日本発祥の地だ。

調度、ご来光のタイミングであり、

なんとも言えない画像が撮れた。

まるで、上から海をかき混ぜた神話の様に

足下の光をかき混ぜているかの様だ、、

他に淡路島の絵島やオノコロ島神社もオノコロ島の候補地とされ、

諸説ある。

【沼島八幡宮】

島は平地がなく港周辺は神社密度が高い。

「海神神社」

「厳島神社」

沼島は、上から見ると勾玉の形をしてるらしい、、

【日本神話】天地開闢の時、

イザナギ・イザナミは天の浮橋に降臨し、

天の沼矛で海をかき回した。

矛先から滴が滴り落ちると、

自ら凝たまり、オノコロ島となった。

(自凝島=おのころしま)

二人は島に降り、天の御柱の周囲を回って夫婦となって淡路島を生み、四国、隠岐島、九州、壱岐島、対馬、佐渡島、本州(大八洲)と、次々に島を生んでいった。

△▼△▼△▼△▼△

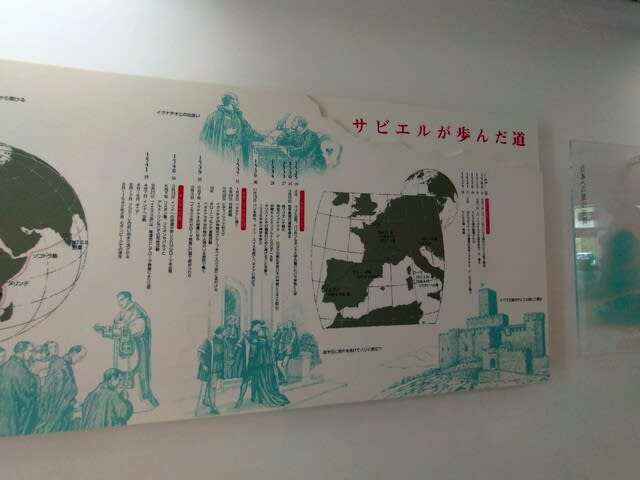

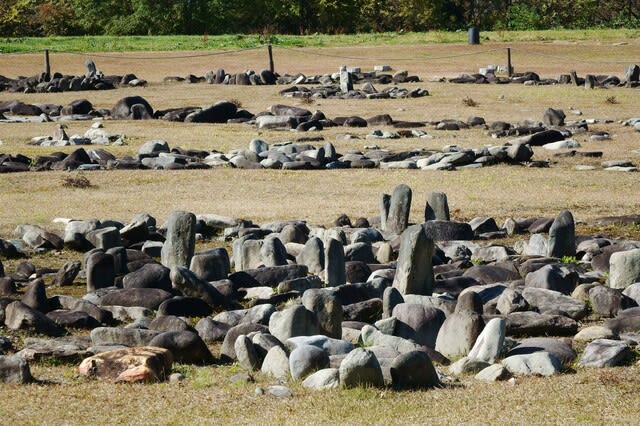

【弥生のご先祖様を訪ねて】

弥生時代、

縄文人達が暮らしていた日本列島に、

北方は朝鮮半島から、

南方は中国江南地方から、

水稲作や製鉄文化を持った

弥生人達が段階的に渡来してきた。

イザナギとイザナミは、

最初に日本列島を統べた渡来部族の始祖だ。

亡くなった方を神葬し、後世の人々が神として祭る事で『神』となるのが日本古来の伝統で、日本の神々は西洋の全知全能の神とは趣きが違う。

八百万の部族の数だけ、

八百万の始祖神がいて、

日本の八百万の神々の起源は、自然崇拝から生まれた訳でなく、元々はそうした渡来部族達の先祖崇拝から生まれた神々なのだ。

8世紀の日本人が、それまで存在していた日本列島の先住部族たちの歴史を全て古事記と言う日本神話の中に統合し、

万世一系という歴史観を作り上げたのは見事という他ないが、

有り難い事に日本神話の中には私たちのご先祖様がどのように日本列島にやってきたのかを紐解く話しが沢山ある。

イザナギイザナミの国生み神話で、最初におのころ島(沼島)に降り立ったとおり、

上陸者たちはまず、離島に上陸拠点を置いた。

必ず上陸の目印となる突出した岩などがある場所を選んだ。

これは、紀伊半島に上陸した神武天皇も、

伊豆半島に上陸した事代主なども同様な上陸方法をとっている。

西から一気に上陸するのでなく、

まず西側からぐるりと東側に周り込み、

陸地の奥行きを把握し、

出会う敵の人数を想定する。そして

島から上陸拠点を押さえ

ルートを確保をしてから、慎重に本土上陸に乗り出す方法が、

渡来人達の常套手段だった様だ。

島は無くても東側からは定石であり、

房総半島に上陸した玉依姫の一族も、半島の東側から上陸し、最初に西から上陸しようとした神武天皇は失敗している。

イザナギイザナミの国生み神話は、

インド神話の乳海攪拌など創世神話を取り入れて創作されているが、

私たちのご先祖様が、

どのように日本列島を統べて行ったかの歴史も克明に伝えてくれている。

兵庫県の沼島は、

弥生の始まりを感じる聖地

✨✨✨✨✨✨✨

最後までご覧いただきありがとうございました🙏