巳年🐍古代ミステリーシリーズ

中世の福の神✨約600年前の室町時代

金運財運の『蛇神』の起源、白蛇弁財天についてなど、

シリーズⅢの投稿で書いたが、

今回も同じく中世の財運の神で、

『宇賀神』(ウガ神)と言う、

体は蛇で顔が人間と言う、一見変わった神さまについてのエピソード

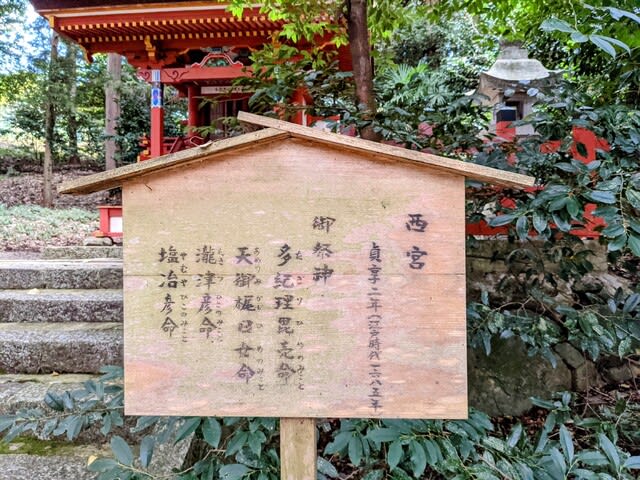

【宇賀神とは】

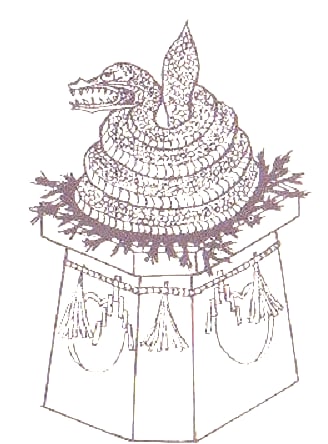

人頭蛇身のウガ神様

白蛇弁財天と同様に、弁財天と合わせ

宇賀弁財天として祭られる。財運の神様

(上野不忍池の弁天堂の宇賀神)

稲荷神社などに祭られる豊穣の神さま

宇迦之御魂神(ウカノミタマ)と同じと考えられているらしいが、

Wikipediaでは、

「両者に名前以外の共通性は乏しく出自は不明」とされる。

(私もそう思う😅珍しくwikiと同意見)

ウカノミタマと、

ウガ神は

名前は似ているが、直接的な由縁はない。

(秦氏などを通じ間接的にはあるかもしれない🤔)

ウガ神の由来は、

梵語(サンスクリット語)の

「ウガヤ」

或いは中国の創造神

「ジョカ」

のいずれかだ。

古代インド語であるサンスクリット語の

「ウガヤ」とは白蛇の事であり、

ウガヤ弁財天だと、そのまま

白蛇弁財天と言う意味になる。

(ウガヤ→ウガ説)

【宇賀神と弁財天】

宇賀神さまは、

古来の神道でもなく

伝来の仏教でもなく、

中世の『白蛇弁財天』に対抗して作られた和製仏教神なのだ。

天台宗の総本山である比叡山延暦寺が教化した。

何故?天台宗比叡山の延暦寺は

室町時代の福の神信仰である

白蛇弁財天に対抗して

仏教の財運の神・ウガ神を作りだしたのか?

(ちょっと窮屈そうな宇賀神さま)

金運財運の神さまに対する信仰は、

実はそう古くはなく、

600年前〜の室町時代から広がった。

それまでの庶民はまだ物々交換をしていて、お金そのものの使用がなかった為、

金運への信仰もなかった。

流通経済が発展した室町時代になり、

人々はお金を使いだし

経済の発展と共に

同業者組合『座』(ギルド)が生まれ

人々に金運財運に対する信仰が生まれ、

仏教の神で、水の女神・才能の神

『弁才天』は、→ 金運財運の神

『弁財天』へと変えられ、

福の神『七福神』と言う信仰対象になった。

社会的な分業と小売業の発達による

室町時代の独特な信仰だ。

奈良時代・平安時代と、弁才天は仏教の守護神だったが、仏教は庶民からほど遠い存在であり、室町時代の弁財天も仏教側が『福の神』として崇めさせた訳ではなく、幕府側が庶民的に発生させた信仰だった。

【時代遅れ平安仏教の福の神】

中世最大の武装勢力だった天台宗の総本山の延暦寺は、

貴族や天皇家による朝廷の時代の象徴であり、

大名と商人による幕府の繁栄の時代の信仰には関わりがなかった。

室町幕府三代目・足利義満将軍が天皇方(南朝)を倒し、

中国から「日本国王」の承認を受けると、

朝廷側の力は弱まり、最強の武装勢力だった延暦寺の影響力も今までどおりとはゆかず、時代に取り残され始める。

そして、新たに天下に広まった

武家階級や庶民階級の人々は、『七福神』や『鎌倉仏教』を信仰した。

足利義満が君臨していた頃は、延暦寺は幕府のコントロール下にあったが、

次の将軍の代になると延暦寺は真っ向から幕府と対立する。

こうした新旧の対立を歴て、七福神の金運財運の神に対抗して

延暦寺が新たに登場させたのが

天台宗延暦寺の宇賀神さまではないだろうか?

仏教の『福の神』の誕生だ。

【仏教の福の神・宇賀神】

『七福神』では唯一の女神、金運財運の神である『弁財天』

日本には最初、仏教の神として伝わったが、仏教よりも古いインドの女神様だ。

その使いが蛇であり、

弁財天同様に蛇も金運財運の象徴とされた。

しかし、

仏教の福の神は『弁財天』とセットになっているのは蛇ではなく、

なんと人頭蛇体の宇賀神と言う神様だった。

蛇体に人の頭と言うのは、

中国の創造神である「女媧」と「伏羲」だ。

二人は、土を捏ねて人間を創造した神として伝わるが、

2体の蛇が体を絡ませてる姿で表現される。

中国の創造神(人頭蛇体)

女神が女媧(ジョカ)で、

男神の伏羲(フッギ)は、老人の顔で描かれている事が多い。

宇賀神さまは、

中国の創造主「伏羲」そのものなのだ。

仏教側が対抗して創作した蛇神であり

更にバージョンアップされ

普通の蛇より、白蛇、

そして只の白蛇よりも

『蛇体の創造神』と言ったところだろうか?

日本でなく南方であれば、ただの蛇ではなく

蛇の王・キングコブラが

間違いなくその対象になっていただろう。

しかし、弁財天の使いである蛇に、中国の創造神を持ってきてしまうあたり、

当時の天台宗延暦寺の強気なマウンティング姿勢が伺える。

中国との貿易で、巨万の富を築いた足利幕府と

中国から輸入された神々で造られた七福神信仰に対する、、

パワーゲームの様にも感じる。

かつて、専制政治を行なった白河法皇でさえ「サイコロの目と、山法師(延暦寺の僧兵)はどうにもならぬ」と嘆いた事があったが、

延暦寺は僧兵をもって、朝廷にも幕府にも引くことをしない独立王国の様にあり続けてきた最恐の武装集団だったのだ。

織田信長が延暦寺を焼き討ちしたのは

1回だけだが、

延暦寺が襲撃や焼き討ちを行ったのは、

50回を超える。

仏教徒なのに、仏教寺院を燃やすとはちょっと理解し難いが、延暦寺とはそういう武装集団なのだ。

延暦寺は戦国時代になっても武闘派であり反信長派と共闘し、信長からの講和を蹴ったことで焼き討ちに合ったが、この辺りの強気さはやはり最凶の武装集団だったと言わざるを得ない。

七福神の弁財天が生み出された当時も、室町幕府の足利義満の下では支配を受けたが、

権威的になりすぎた延暦寺としては、プライドが許さなかったのだろう。

白蛇弁財天に対抗し、

ウガヤ(=白蛇)と言う神名を使いつつ

蛇ではなく、わざわざ中国の蛇体の創造神をもってくるなど考えられない事だが、

最狂の武装集団「延暦寺」ならば、あり得なくはない。

それにしても、『女媧と伏羲』

中国版のイザナギ・イザナミは、何故蛇体なのか?

【女媧と伏羲】

室町時代は明の「封神演義」と言う女媧が登場する小説により、中国の創造神が再び脚光を浴びる様になった時代だ。

中国人の始祖である神は何故、蛇体なのだろうか?

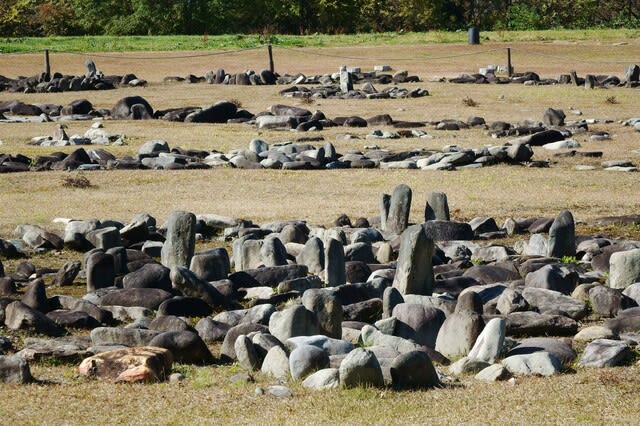

中国4千年の歴史というが、北の黄河文明より南の長江文明の方が数千年も古い。

水稲作が、長江の中流域で8000年以上前から行われていた農耕文明だ。

稲作は6000年前にインドに伝わる。

水田の害虫を食べるカエルが稲の生育を助けていたが、カエルを狙って水蛇がやってくる。

蛇とは南の稲作民族にとって、稲を守るカエルを食べてしまう害獣だった。

そして、

稲を守るカエルを蛇から守っていたのが、「蛇の王者」

他の蛇を好んで食べる習性がある

キングコブラだった。

南国の稲作民族にとって、害獣の蛇は信仰の対象ではなく、蛇を食べる

「キングコブラ」こそが、

水田の守り神的存在だったのだ。

人々は蛇の王キングコブラを崇め、

王族や宗教家たちは、積極的に人々のコブラへの畏敬を信仰に取り入れた。

「王家の始祖は蛇(コブラ)である」

「蛇(コブラ)は王家の象徴」

「王族は咬まれても死なない」

などとして、人々のキングコブラへの畏怖をそのまま王族への畏敬に転化していったのだ。

なので、キングコブラの国では神や王は蛇体で描かれていることが多い。

インド・タイ=7匹のキングコブラ「蛇神ナーガ」

エジプトの王家の紋章も蛇(コブラ)にしているが、

コブラの国=コブラの棲息する南の農耕民族にはこれらは共通してみられる特徴だ。

エジプトでは、身体が人間で頭部が蛇で描かれる事が多いので、蛇神とはコブラだと言う事が一目瞭然だ。

エジプト=頭に王家の紋章コブラ

稲作は、雲南省の森林地帯で始まったと言われているが、雲南省もまたキングコブラの棲息域であり、

他のキングコブラの国と同じ様に、

始祖を蛇とする信仰があり、やはり中国の創造神も蛇体で描かれているのだろう。

蛇体の神「伏羲」は、中国雲南省、タイ、ベトナム、ミャンマーに住むミャオ族(モロ族)が崇めている神で、

北の黄河文明に負けた、南の長江文明の人々だ。

(中国雲南省の水田風景)

もともと稲は熱帯性の植物であり、

古代の稲作文化とキングコブラへの信仰は共に存在してきた。

南方の人々にとって、

蛇の王キングコブラだけが、唯一の蛇神として信仰の対象となる蛇なのだ。

今回もまた蛇神(宇賀神)の起源はキングコブラになった様だが、

しかし、キングコブラが普通にいる水田風景が想像できない私達は、

(その辺に普通にいる最強のコブラ)

南方の農耕民族にその様な畏怖すべき🐍信仰の存在があったことなど知らず、

「脱皮をする蛇の死と再生のイメージ」「蛇行する蛇と河の蛇行と重ねあわされた」という、

普通の蛇のとってつけた様な信仰イメージを、信じ続けている。

弁天堂の前の「宇賀神」さまも、

なんとなく窮屈されている様に感じた。

✨✨✨✨✨✨✨✨

長い話しを最後までお読み頂きありがとうございました🐍

タイ

タイ

ご祭神

ご祭神

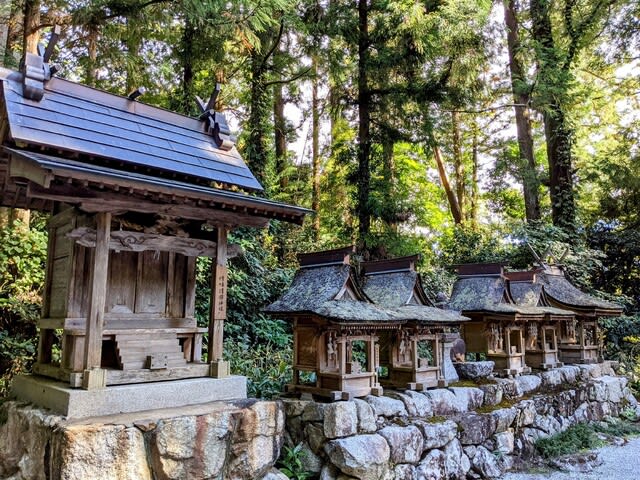

元は弥生時代を遡る古祭祀場があり、

元は弥生時代を遡る古祭祀場があり、