好天予報に久々▲高尾山に向かった。

ここは徳島県内中央部の高峰がほとんど見渡せる展望台として知られ、しかも色んなコース取りが可能である。また▲藍染山付近では、昨年5月に新しく瀬戸内側を望む展望台も新設されている。

[▲高尾山〜▲藍染山周辺の登山地図]

今日は平山登山口から登り、▲高尾山から▲藍染山に向かい、まだ歩いていない富の谷コースで下り、再度▲高尾山に登って中央谷コースを下り平山登山口駐車場に戻ってくる8の字周回を予定した。

[9時半頃には、ほぼ満車の平山登山口駐車場]

[ややモヤった展望の徳島市方面]

今日は好天ではあるが、ややモヤった状態が気になりながら歩き出した。

[道幅も広く標識多才、整備十分の登山道である]

[広い第2展望台に到着、▲高城山〜▲剣山周辺を見晴らす]

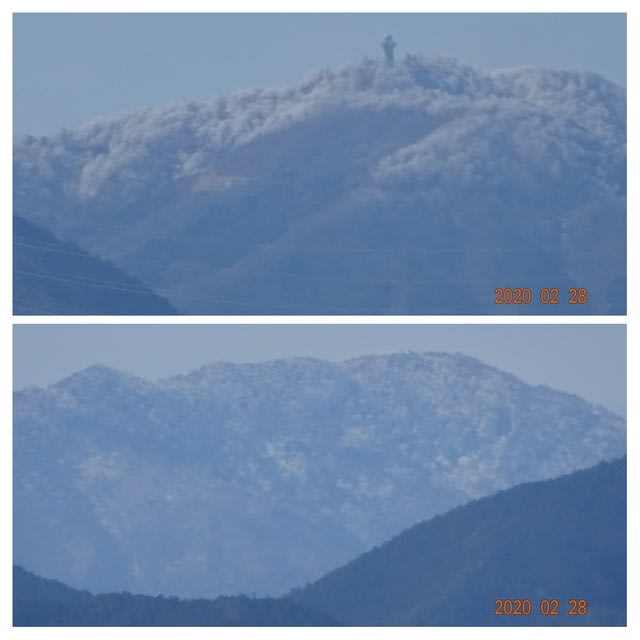

▲剣山をズームで見てもほとんど積雪はないようだ。

[早くも最奥の▲剣山周辺まで大きく見える]

[▲高城山〜▲天神丸(上)、▲旭ノ丸〜▲雲早山〜▲高城山(下)]

[早くもツツジが咲き出していた]

▲剣山周辺を望遠ズームで見ても積雪は少なそうだった。

最近の降雪で現在は、祖谷山系の山々が最も積雪が見られた。

[少雪の▲剣山周辺をズーム(上)、▲高丸山〜▲旭ノ丸〜▲雲早山(下)]

[ここは各所に休憩所のある展望台がある]

最後にロープの整備された急坂を登れば、▲高尾山頂上に飛び出る。

[見易い展望図面のある▲高尾山頂上、10時半頃の気温は15℃]

[▲高尾山頂上から逆光のパノラマ展望]

[最前列が▲気延山への鉄塔縦走路(上)、石井町焼却場方面(下)]

[▲高城山〜▲剣山〜祖谷山系(上)、▲旭ヶ丸〜▲雲早山(下)の展望図面]

[徳島中部に連なる高峰群がズラリ]

[多少の積雪が見られた▲阿波矢筈山周辺の祖谷山系の山並み]

[▲一の森山〜▲剣山(上)、雪残る祖谷山系の▲阿波矢筈山(下)]

[▲高越山〜▲奥野々山(上)の奥に積雪した▲塔の丸〜▲三嶺(下)が覗く]

[▲高丸山〜▲雲早山(上)、▲高城山〜▲剣山(下)の大観]

[▲高尾山頂上広場、ここにも幾つもの休憩所がある]

ここは山並みだけでなく、徳島県の沿岸部周辺まで見渡せる。

[吉野川周辺の町並み(上)、旧吉野川周辺の町並み(下)]

撮影している内にも、4〜5の常連さんが奥に進んで行った。

[三角点(下)、▲藍染山〜▲万石山の山並み(下)]

[三角点付近で、これから向かう縦走路を眺める]

[三角点の奥には先客が居座る展望所がある]

[▲大山〜大坂峠展望台の眺め、縦走路もあるらしい]

[橘湾に浮かぶ伊島辺りの島影だろうか?(上)、徳島中心部(下)]

ただ、この山は花に恵まれないのが残念である。

[早春の登山道周辺]

所々の標識に付けられたQRコードにスマホをかざすと、地図上に現在地が表示されて確認できる。

[至れり尽くせりの標識]

これから向かう▲藍染山の手前に瀬戸内が望める展望所が2ヶ所作られている。

最初に訪れた花折展望所は今回が初めてである。

好天とは言ってもまだまだ風が冷たい中、展望所のベンチで昼食にした。

[花折分岐に作られていた瀬戸内展望所]

[花折展望所から見渡す上板町の▲大山〜大坂峠〜鳴門カントリー倶楽部]

ここから目前の急坂を下って行くと、花折大明神に行くらしい。

[気持ち良さそうな鳴門カントリー倶楽部が見渡せる]

今日の展望は、やや霞んでいるのが残念である。

[やや霞む蒼い瀬戸内側(上)と▲大山〜大坂峠展望台(下)]

ここは西側を眺めると、▲剣山から祖谷山系まで見渡せるおまけ付きである。

[▲剣山〜▲高越山〜祖谷山系の山並みも見渡せる]

寒風の中で昼食を済ませ、直ぐ先にあるもう一つの展望所に向かった。

[ここが、5月の連休明けに訪れた瀬戸内展望所]

先の展望所とよく似た展望であるが、先の方が南西側の山並みまでをも見渡せるようだ。

[左側に見える突起が先の花折分岐の展望所のようだ]

[先の花折分岐展望所とよく似た展望パノラマ]

[樹林尾根を直接登り(上)、展望のない▲藍染山頂に到着(上)]

ここからは未踏ルートであった富の谷コースで下り、再度▲高尾山に登り返す事にした。

[富の谷コースの下り]

[時折見せるツツジの花]

[徳島中心部を展望]

この富の谷コースは山中の下りコースであるので、遠くの山並みは見えないが、▲高尾山〜▲藍染山〜▲万石山〜▲千石山にかけての循環ルートが見上げられるコースである。

[富の谷コース途中にある展望所(下)、▲藍染山を振り返る(上)]

[富の谷コースの展望所から見上げた循環縦走路のパノラマ]

[▲千石山〜▲高尾山のパノラマ]

[前面に▲高尾山〜三角点(上)、下ってきた▲藍染山(下)]

[徳島市街地から▲眉山方面を展望]

下り終えてからは、直ぐに現れた上り坂で再度▲高尾山頂上を目指した。

[▲高尾山への登り口(上)、上り坂途中にある展望所(下)]

[展望所からの循環縦走路を見上げる]

[▲藍染山〜▲万石山を見上げる]

[▲藍染山〜▲万石山も上がってきた]

こうして、再度▲高尾山頂上に上がってきた。

[見慣れた▲高尾山頂上、気温は朝とほぼ変わらず16℃]

[朝方よりも更に霞んできた展望]

期待していた夕方の展望は、霞みが更に増して山並みが隠れてしままう程になった。

下りには中央口コースを使い、8の字ルートで周回してクルマを停めた平山登山口に戻ってきた。

[奥宮登山口を経由して帰ってきた]

その後は、何時もの温泉に入り帰った。