「日本住宅性能表示基準」の一項目である「高齢者等への配慮に関すること」の評価方法基準6項目の4番目が「手すり」です。その等級5(最上級)の基準は次のようになっています。なお、この他に、バルコニーに取り付ける転落防止用の手すりなどの基準もありますが割愛します。

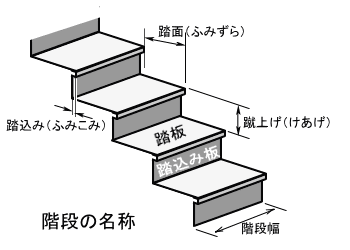

「日本住宅性能表示基準」の一項目である「高齢者等への配慮に関すること」の評価方法基準6項目の4番目が「手すり」です。その等級5(最上級)の基準は次のようになっています。なお、この他に、バルコニーに取り付ける転落防止用の手すりなどの基準もありますが割愛します。階段:両側(勾配が45 度以下であり、かつ、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、少なくとも片側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700mm から900mm の位置に設けられていること。

便所:立ち座りのためのものが設けられていること。

浴室:浴室出入り、浴槽出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのためのものが設けられていること。

玄関:上がりかまち部の昇降及び靴の着脱のためのものが設けられていること。

脱衣室 衣服の着脱のためのものが設けられていること。

手すりの高さは、利用する人によって異なります。さらに、加齢とともに腰が曲がったり身体機能が低下したりするなどなどによって適切な高さが変化しますし、手すりの太さなどの形状も人によって異なります。利用者の身体状況を確認しないで手すりを取り付けるような業者には発注しないようにしましょう。

(投稿者のURL 「老後と住まい」http://www.rougotosumai.com/ )