1.はじめに

「コモンズの悲劇」という理論モデルがある。活用主体がコモンズ(共同利用地)の持つ浄化能力や資源の供給能力を内省化せず、刹那的な私益追求のみに終始すると、過剰な環境負荷や過剰利用が成されることを説明するモデルである。「コモンズの悲劇」は、牧草地や焼畑等に例証されてきた。しかし、「コモンズの悲劇」は、「コモンズ」に由来する必然的な現象ではなく、特定の条件下で顕在化する問題として捉えるべきである。だとすれば、「コモンズの悲劇」が顕在化する条件を明らかにし、それを回避する方法を認識する必要がある。

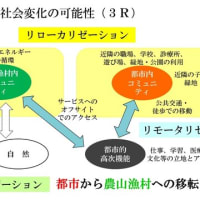

一方、今日の国内の農山村には、共同名義で所有される共有林、あるいは共同利用に供される国有林(共用林)が多く残されている。また、牧草地、農地等についても、共同で管理される場合が多くみられる。これらのコモンズにおいては、過剰利用ではなく、生産価値の相対的低下に基づき放棄という新たな問題が生じている。産業構造の変化、人口成長の頭打ち等により、自然に対する利用圧が減退してきている今日、活用対象として放棄される「コモンズの悲劇」を、新たに定義することができる。

本稿では、コモンズという古くて新しいテーマを取り上げ、過剰利用と利用放棄という2つの「コモンズの悲劇」について、その成立条件(あるいは回避条件)の考察を行う。次いで、持続可能システムとして、コモンズを見直し、それを再生する方策を提案する。

なお、過密な都市において、生活の場として機能していた道路等、人工的環境の中にもコモンズとして取り上げるべきものが多くある。しかし、本稿では、例証の分野を半自然に限定し、半自然の現在的活用と絡み合わせて、コモンズを論ずることとする。半自然とは、端的には、農地、草地、二次林(あるいは人工林)等である。これら半自然は、農業、畜産業、林業等の目的で、特定の生産機能を最大限に引き出すように改変された二次的自然である。

2.ハーディンによる「コモンズの悲劇」

G.ハーディンが、雑誌サイエンスに「コモンズの悲劇」を発表したのは、1968年のことである。ハーディンが示した例証は、牧草地である。雨宮陽介氏が、この説明をしているので、以下に引用する。

「ここに共有の牧草地があり、多くの牧夫がそこで牛を飼っている。全体の頭数がまだ少ないときには何ら問題は起こらない。各人が牛を増やしていっても牧草地は余力があるからである。だが牛の数が増えるにつれて余力はなくなり、しだいに混雑現象が生じてくるであろう。やがて、これ以上増やし続ければ牧草は回復不能なダメージをこうむる臨界点に到達するにちがいない。ハーディンの主張の眼目は、人間が合理的に行為するかぎり、人びとはこの臨界点を踏み越える、という点にある。」

経済理論に基づけば、各牧夫は、限界収入(追加した牛1頭で得られる収入)と限界費用(牛1頭を追加することで生ずる費用)との収支で、牛1頭を追加するか否かを判断する。この場合、限界費用は、牛1頭の追加が生育条件を悪化させた結果生じる、牛(自分の飼っている牛の全て)の市場価値の低下分となる。ハーディンの理論は、限界収入が限界費用を常に上回る結果として、説明される。

また、牧草地の悲劇は、複数主体間の意思決定の問題として、「ゲームの理論」によっても説明されている。例えば、「ゲームの理論」による簡便な説明では、際限無く牛が放牧されることはないまでも、複数の牧夫が、他の牧夫の出方を予想して決定する放牧数の合計は、その牧草地における最適な放牧数を上回るものとして説明される。

3.「コモンズの悲劇」の例証

以上のような論証は、社会現象を理論的に説明したものであるが、実際に「コモンズの悲劇」に相当する社会現象が存在する。「コモンズの悲劇」が、その結末まで至った典型例として、里山の利用がある。

古今東西を問わず、燃料を森林の薪炭に依存していた時代には、萌芽更新を行う雑木林として里山が形成されていたが、過剰採取のため、マツ林やはげ山と化していた例が多く報告されている。特に、備前焼や瀬戸焼等の陶器の産地に行くと、薪の過剰伐採により、はげ山ばかりが形成されていた。このため、山からの土砂流出が進み、岡山の河川の多くが天井川となっている。瀬戸内海の赤潮も、はげ山からの富栄養物質の流出が一因となっていた。

里山の過剰利用は、薪炭利用ばかりではない。水田耕作の肥料として刈敷用下草の採取や落葉の採取は、森林の持つ物資循環からの収奪となり、多くの雑木林を荒廃させた。吉良竜夫氏の滋賀県に関する報告では、水田の多い水系ほどにマツ林が多いことが指摘されている。

4.「コモンズの悲劇」への反証

熱帯雨林の破壊の要因として、発展途上国における薪炭利用と焼畑利用が指摘されてきた。熱帯雨林の再生能力を越えた過度な利用が、年間約15万haもの熱帯雨林を消失させているとされてきた。

しかし、1990年以降、熱帯雨林の破壊の原因について、地元住民による伝統的な焼畑の影響を過大評価しているとする見方が強くなってきている。対して、輸出のための木材伐採を行う際、搬出のための道路等が整備され、そこに新住民が移り住むために不用意に焼畑等が行われるという、商業用伐採の波及的影響の大きさが指摘されてきている。

こうした指摘の根底には、地元住民が行っていた伝統的な焼畑は、持続可能な形で行われてきたという認識がある。地元住民は、焼畑地を数年利用すると、別の場所に移動する。もとの焼畑地に戻ってくるのは10~20年後であり、その間に、樹木が十分に生長する。つまり、伝統的な焼畑に見られる土地利用のローテーションは、自然の再生能力を内部化したものであり、極めて合理的なものであった。これに対して、開発地に移住した新住民が行う焼畑は、極めて無鉄砲である。自然の再生について無知な彼らは、十分な休閑期をおかずに、焼畑を行うため、森林の再生が図られない。

地元住民の焼畑と移住民の焼畑の例は、「コモンズの悲劇」は共有地ゆえに必然的に生起するものではないことを教えてくれる。

5.「コモンズの悲劇」の成立条件と回避条件

共有地の過剰利用という「コモンズの悲劇」は、なぜ顕在化するのか。いくつかの要因を整理することができる。

(1)共有地の代用性

地元住民による焼畑の例に見られるように、利用者にとって、共有地が代用可能でない場合、利用者は共有地の破壊を回避する仕組みを成立させる場合が多い。これに対して、共有地の破壊が死活的なものでない場合、あるいは代用できる土地がある場合、共有地の破壊が顕在化する。

(2)環境容量と利用圧のバランス

共有地が供給できる容量に対して、利用者の存在量が過少であれば、かなり無鉄砲な利用も自然の再生能力の範囲内となり、過剰利用の問題は生起しない。すなわち、共有地と利用者の量的バランスが、「コモンズの悲劇」の顕在化要因の1つである。

インドネシアの熱帯雨林では、人口密度が高いジャワ島からの過剰な移住民が森林破壊を顕在化させた。同様に、日本の陶器の里では、その産業集積が周囲の山を荒廃させた。

(3)利用ルールの蓄積・共有状況

地元住民の伝統的焼畑に見られるローテーション利用というルールは、自然の再生スパンを見極めた経験知に基づくものだと解釈できる。こうした利用ルールの共有が、「コモンズの悲劇」の顕在化を回避させる。

6.新たなコモンズの問題

現在、日本では、共有地の過剰利用が問題視されることは少ない。そもそも二次的自然を農用、燃料用に利用する量は少なく、また共有地の多くが私有地化(あるいは公有地化)されてきた。

しかし、日本の共有地では、その放棄という新たな問題が生じている。

1つの事例として、福島県只見町を取り上げよう。只見町は、渓谷型の純山村であり、土地の94%が森林で占められる。森林の半分以上は国有林であり、残りが公有林、私有林である。ここには、国有林のうちの共用林と、私有林のうちの共同名義で所有される共有林の2つのコモンズがある。共用林、共有林ともに、集落が管理していた入山の名残である。また、入山のうち、集落に近い部分は、農林業の複合経営を促すかつての施策により、個人所有の私有林として分割された。なお、共用林は各集落が契約して山菜採取等の場として利用するもので、国有林の98.5%を占める。

只見町では、個人所有の私有林、共同名義の私有林(共有林)、共用される国有林(共用林)、人工林化されている国有林が、集落に近いところから、この順に配置されている。このため、薪炭調達や山菜の採取等での森林利用需要が低下すると、集落から遠いところ、すなわち共用林、共有林から、その放棄が進行することになる。

もっとも、半自然の放棄は、人工林、雑木林、水田、畑、草地等の全ての利用において、その所有形態を問わずに進行している。半自然の放棄という問題が、コモンズの場合に一層と促進されると解釈することができる。すなわち、新たな「コモンズの悲劇」は、明治維新以降の日本の近代化政策により、共有という土地の所有形態、あるいは共同という利用形態を前近代的なものと見なし、それらを利用条件が悪いところに追いやったというケースで生起している。

7.コモンズの再生(共有と共用へ)

半自然は、エネルギー用や農用の生産目的で形成された。しかし、薪炭から石炭・石油への燃料革命、化学肥料の普及、貿易自由化に伴う輸入農林産物の増大とそれに依存する流通ルートの形成等により、日本の半自然の持つ生産的価値が低下している。

しかし、半自然は、大気浄化、水資源かん養、快適環境形成等の多様な公益的価値を有し、生産以外の目的からその活用と保全が期待されている。すなわち、個人による半自然の所有と利用に限界が生じ、不特定多数の公益に資するものとして活用・保全する必要性が相対的に高まってきている。そうであるならば、私有地である半自然をコモンズ(共有・共用地)に転換することが、半自然を公益側面で活用していく方策の選択肢となる。

半自然のコモンズとしての再生は、全国各地で既に始まっている。いくつかの例を表に示す。ここに示すように、複数の主体による土地の所有という意味での共有はナショナルトラスト等に見られる。また、土地を共用とするために、土地の所有と地上の利用、管理等の権利を、所有者が他主体とシェアする様々な手法が導入されている。

なお、都市近郊林の共用の仕組みが存在していても、相続時には土地が分割・売却されるおそれがある。共用は、半自然の永続性を確保する仕組みとはなり切れない。このため、市民の森制度等では行政が先買い権を持つとする契約を地権者と結び、公有化を担保している。しかし、限られた財源での買取に限界もあり、共用の仕組みについてはさらに改良も必要であろう。

コモンズの再生事例

地域住民のコモンズ

市民の森制度

・都市近郊林を活用・保全するため、地権者に対して土地所有税等を軽減した上で、土地を借り受け、市民を活用主体として組織化する制度。共用の仕組みを、行政の仲介のもと、所有者、周辺住民の間で形成している。

緑地信託

・都市近郊林や農地等の緑地の所有者が委託者となり、公益法人を受託者とする不動産信託契約を結ぶ。受託者は、緑地の管理を行ない、委託者の死亡時等は緑地の先買い権を持つ。共用のための権利を委託する方式である。

地域連携主体によるコモンズ

ナショナル・トラスト

・不特定多数から基金を集めて、土地の買い取りを行う。イギリスの制度が日本に導入された。貴重な自然を破壊する開発計画がある場合に対抗する手法として実施されている場合が多い。公益性の高い土地を共有化によって保全する手法。

分収育林

・下流域の住民等に人工林のオーナーになってもらい、森林組合等が施業を行ない、その収益をオーナーに還元する。土地と立木との所有をシェアするという形態。

棚田オーナー制度

・一定の契約期間、都市住民に棚田のオーナーになってもらい、農産物を都市住民に還元する。オーナーには耕作体験や地域内のイベントへの招待等、様々な特典が供される。分収育林と同様、土地の所有権とその利用権をシェアするという形態。

大規模集約化としてのコモンズ

森林組合による共同施業

・小規模零細な林地の管理を、所有者が森林組合に委託する方法。緑地信託制度と類似するが、生産目的において、施業等を効率化するために行われている。

農業公社への耕作委託

・森林組合による共同施行と同様、耕作を外部委託し、生産目的での利用を維持する方法である。

8.おわりに

本稿では、過剰利用という「コモンズの悲劇」には、成立条件があり、コモンズの本質ではないことを考察した。次に、半自然の利用圧が低下している状況においては、利用放棄という新たな「コモンズの悲劇」が顕在化していることを示した。

そして最後に、生産目的での利用条件が悪い私有地を、公益的観点から、コモンズ(共有地・共用地)として再生していく方向を示した。

概括すれば、市場経済の中での生産目的に利用されるコモンズは、悲劇的な利用を回避するためのいくつかの条件を整えて利用されるべきである。これに対して、都市近郊等の公益的価値の高い半自然は、それをコモンズとすることで、市場経済から切り離して、保全されるべきであろう。半自然に限らず土地は、基本的に公益性が強いものであるとすれば、市場経済の中での自由な土地利用に対して、歯止めと切り離しを検討する必要がある。

【参考文献】

1.間宮陽介「コモンズと焼畑」、京大人間フォーラム2号

2.国土庁計画・調整局「持続可能な農山村地域の実現方策検討調査」報告書、平成9年3月

(文責:白井信雄 2000年8月)

「コモンズの悲劇」という理論モデルがある。活用主体がコモンズ(共同利用地)の持つ浄化能力や資源の供給能力を内省化せず、刹那的な私益追求のみに終始すると、過剰な環境負荷や過剰利用が成されることを説明するモデルである。「コモンズの悲劇」は、牧草地や焼畑等に例証されてきた。しかし、「コモンズの悲劇」は、「コモンズ」に由来する必然的な現象ではなく、特定の条件下で顕在化する問題として捉えるべきである。だとすれば、「コモンズの悲劇」が顕在化する条件を明らかにし、それを回避する方法を認識する必要がある。

一方、今日の国内の農山村には、共同名義で所有される共有林、あるいは共同利用に供される国有林(共用林)が多く残されている。また、牧草地、農地等についても、共同で管理される場合が多くみられる。これらのコモンズにおいては、過剰利用ではなく、生産価値の相対的低下に基づき放棄という新たな問題が生じている。産業構造の変化、人口成長の頭打ち等により、自然に対する利用圧が減退してきている今日、活用対象として放棄される「コモンズの悲劇」を、新たに定義することができる。

本稿では、コモンズという古くて新しいテーマを取り上げ、過剰利用と利用放棄という2つの「コモンズの悲劇」について、その成立条件(あるいは回避条件)の考察を行う。次いで、持続可能システムとして、コモンズを見直し、それを再生する方策を提案する。

なお、過密な都市において、生活の場として機能していた道路等、人工的環境の中にもコモンズとして取り上げるべきものが多くある。しかし、本稿では、例証の分野を半自然に限定し、半自然の現在的活用と絡み合わせて、コモンズを論ずることとする。半自然とは、端的には、農地、草地、二次林(あるいは人工林)等である。これら半自然は、農業、畜産業、林業等の目的で、特定の生産機能を最大限に引き出すように改変された二次的自然である。

2.ハーディンによる「コモンズの悲劇」

G.ハーディンが、雑誌サイエンスに「コモンズの悲劇」を発表したのは、1968年のことである。ハーディンが示した例証は、牧草地である。雨宮陽介氏が、この説明をしているので、以下に引用する。

「ここに共有の牧草地があり、多くの牧夫がそこで牛を飼っている。全体の頭数がまだ少ないときには何ら問題は起こらない。各人が牛を増やしていっても牧草地は余力があるからである。だが牛の数が増えるにつれて余力はなくなり、しだいに混雑現象が生じてくるであろう。やがて、これ以上増やし続ければ牧草は回復不能なダメージをこうむる臨界点に到達するにちがいない。ハーディンの主張の眼目は、人間が合理的に行為するかぎり、人びとはこの臨界点を踏み越える、という点にある。」

経済理論に基づけば、各牧夫は、限界収入(追加した牛1頭で得られる収入)と限界費用(牛1頭を追加することで生ずる費用)との収支で、牛1頭を追加するか否かを判断する。この場合、限界費用は、牛1頭の追加が生育条件を悪化させた結果生じる、牛(自分の飼っている牛の全て)の市場価値の低下分となる。ハーディンの理論は、限界収入が限界費用を常に上回る結果として、説明される。

また、牧草地の悲劇は、複数主体間の意思決定の問題として、「ゲームの理論」によっても説明されている。例えば、「ゲームの理論」による簡便な説明では、際限無く牛が放牧されることはないまでも、複数の牧夫が、他の牧夫の出方を予想して決定する放牧数の合計は、その牧草地における最適な放牧数を上回るものとして説明される。

3.「コモンズの悲劇」の例証

以上のような論証は、社会現象を理論的に説明したものであるが、実際に「コモンズの悲劇」に相当する社会現象が存在する。「コモンズの悲劇」が、その結末まで至った典型例として、里山の利用がある。

古今東西を問わず、燃料を森林の薪炭に依存していた時代には、萌芽更新を行う雑木林として里山が形成されていたが、過剰採取のため、マツ林やはげ山と化していた例が多く報告されている。特に、備前焼や瀬戸焼等の陶器の産地に行くと、薪の過剰伐採により、はげ山ばかりが形成されていた。このため、山からの土砂流出が進み、岡山の河川の多くが天井川となっている。瀬戸内海の赤潮も、はげ山からの富栄養物質の流出が一因となっていた。

里山の過剰利用は、薪炭利用ばかりではない。水田耕作の肥料として刈敷用下草の採取や落葉の採取は、森林の持つ物資循環からの収奪となり、多くの雑木林を荒廃させた。吉良竜夫氏の滋賀県に関する報告では、水田の多い水系ほどにマツ林が多いことが指摘されている。

4.「コモンズの悲劇」への反証

熱帯雨林の破壊の要因として、発展途上国における薪炭利用と焼畑利用が指摘されてきた。熱帯雨林の再生能力を越えた過度な利用が、年間約15万haもの熱帯雨林を消失させているとされてきた。

しかし、1990年以降、熱帯雨林の破壊の原因について、地元住民による伝統的な焼畑の影響を過大評価しているとする見方が強くなってきている。対して、輸出のための木材伐採を行う際、搬出のための道路等が整備され、そこに新住民が移り住むために不用意に焼畑等が行われるという、商業用伐採の波及的影響の大きさが指摘されてきている。

こうした指摘の根底には、地元住民が行っていた伝統的な焼畑は、持続可能な形で行われてきたという認識がある。地元住民は、焼畑地を数年利用すると、別の場所に移動する。もとの焼畑地に戻ってくるのは10~20年後であり、その間に、樹木が十分に生長する。つまり、伝統的な焼畑に見られる土地利用のローテーションは、自然の再生能力を内部化したものであり、極めて合理的なものであった。これに対して、開発地に移住した新住民が行う焼畑は、極めて無鉄砲である。自然の再生について無知な彼らは、十分な休閑期をおかずに、焼畑を行うため、森林の再生が図られない。

地元住民の焼畑と移住民の焼畑の例は、「コモンズの悲劇」は共有地ゆえに必然的に生起するものではないことを教えてくれる。

5.「コモンズの悲劇」の成立条件と回避条件

共有地の過剰利用という「コモンズの悲劇」は、なぜ顕在化するのか。いくつかの要因を整理することができる。

(1)共有地の代用性

地元住民による焼畑の例に見られるように、利用者にとって、共有地が代用可能でない場合、利用者は共有地の破壊を回避する仕組みを成立させる場合が多い。これに対して、共有地の破壊が死活的なものでない場合、あるいは代用できる土地がある場合、共有地の破壊が顕在化する。

(2)環境容量と利用圧のバランス

共有地が供給できる容量に対して、利用者の存在量が過少であれば、かなり無鉄砲な利用も自然の再生能力の範囲内となり、過剰利用の問題は生起しない。すなわち、共有地と利用者の量的バランスが、「コモンズの悲劇」の顕在化要因の1つである。

インドネシアの熱帯雨林では、人口密度が高いジャワ島からの過剰な移住民が森林破壊を顕在化させた。同様に、日本の陶器の里では、その産業集積が周囲の山を荒廃させた。

(3)利用ルールの蓄積・共有状況

地元住民の伝統的焼畑に見られるローテーション利用というルールは、自然の再生スパンを見極めた経験知に基づくものだと解釈できる。こうした利用ルールの共有が、「コモンズの悲劇」の顕在化を回避させる。

6.新たなコモンズの問題

現在、日本では、共有地の過剰利用が問題視されることは少ない。そもそも二次的自然を農用、燃料用に利用する量は少なく、また共有地の多くが私有地化(あるいは公有地化)されてきた。

しかし、日本の共有地では、その放棄という新たな問題が生じている。

1つの事例として、福島県只見町を取り上げよう。只見町は、渓谷型の純山村であり、土地の94%が森林で占められる。森林の半分以上は国有林であり、残りが公有林、私有林である。ここには、国有林のうちの共用林と、私有林のうちの共同名義で所有される共有林の2つのコモンズがある。共用林、共有林ともに、集落が管理していた入山の名残である。また、入山のうち、集落に近い部分は、農林業の複合経営を促すかつての施策により、個人所有の私有林として分割された。なお、共用林は各集落が契約して山菜採取等の場として利用するもので、国有林の98.5%を占める。

只見町では、個人所有の私有林、共同名義の私有林(共有林)、共用される国有林(共用林)、人工林化されている国有林が、集落に近いところから、この順に配置されている。このため、薪炭調達や山菜の採取等での森林利用需要が低下すると、集落から遠いところ、すなわち共用林、共有林から、その放棄が進行することになる。

もっとも、半自然の放棄は、人工林、雑木林、水田、畑、草地等の全ての利用において、その所有形態を問わずに進行している。半自然の放棄という問題が、コモンズの場合に一層と促進されると解釈することができる。すなわち、新たな「コモンズの悲劇」は、明治維新以降の日本の近代化政策により、共有という土地の所有形態、あるいは共同という利用形態を前近代的なものと見なし、それらを利用条件が悪いところに追いやったというケースで生起している。

7.コモンズの再生(共有と共用へ)

半自然は、エネルギー用や農用の生産目的で形成された。しかし、薪炭から石炭・石油への燃料革命、化学肥料の普及、貿易自由化に伴う輸入農林産物の増大とそれに依存する流通ルートの形成等により、日本の半自然の持つ生産的価値が低下している。

しかし、半自然は、大気浄化、水資源かん養、快適環境形成等の多様な公益的価値を有し、生産以外の目的からその活用と保全が期待されている。すなわち、個人による半自然の所有と利用に限界が生じ、不特定多数の公益に資するものとして活用・保全する必要性が相対的に高まってきている。そうであるならば、私有地である半自然をコモンズ(共有・共用地)に転換することが、半自然を公益側面で活用していく方策の選択肢となる。

半自然のコモンズとしての再生は、全国各地で既に始まっている。いくつかの例を表に示す。ここに示すように、複数の主体による土地の所有という意味での共有はナショナルトラスト等に見られる。また、土地を共用とするために、土地の所有と地上の利用、管理等の権利を、所有者が他主体とシェアする様々な手法が導入されている。

なお、都市近郊林の共用の仕組みが存在していても、相続時には土地が分割・売却されるおそれがある。共用は、半自然の永続性を確保する仕組みとはなり切れない。このため、市民の森制度等では行政が先買い権を持つとする契約を地権者と結び、公有化を担保している。しかし、限られた財源での買取に限界もあり、共用の仕組みについてはさらに改良も必要であろう。

コモンズの再生事例

地域住民のコモンズ

市民の森制度

・都市近郊林を活用・保全するため、地権者に対して土地所有税等を軽減した上で、土地を借り受け、市民を活用主体として組織化する制度。共用の仕組みを、行政の仲介のもと、所有者、周辺住民の間で形成している。

緑地信託

・都市近郊林や農地等の緑地の所有者が委託者となり、公益法人を受託者とする不動産信託契約を結ぶ。受託者は、緑地の管理を行ない、委託者の死亡時等は緑地の先買い権を持つ。共用のための権利を委託する方式である。

地域連携主体によるコモンズ

ナショナル・トラスト

・不特定多数から基金を集めて、土地の買い取りを行う。イギリスの制度が日本に導入された。貴重な自然を破壊する開発計画がある場合に対抗する手法として実施されている場合が多い。公益性の高い土地を共有化によって保全する手法。

分収育林

・下流域の住民等に人工林のオーナーになってもらい、森林組合等が施業を行ない、その収益をオーナーに還元する。土地と立木との所有をシェアするという形態。

棚田オーナー制度

・一定の契約期間、都市住民に棚田のオーナーになってもらい、農産物を都市住民に還元する。オーナーには耕作体験や地域内のイベントへの招待等、様々な特典が供される。分収育林と同様、土地の所有権とその利用権をシェアするという形態。

大規模集約化としてのコモンズ

森林組合による共同施業

・小規模零細な林地の管理を、所有者が森林組合に委託する方法。緑地信託制度と類似するが、生産目的において、施業等を効率化するために行われている。

農業公社への耕作委託

・森林組合による共同施行と同様、耕作を外部委託し、生産目的での利用を維持する方法である。

8.おわりに

本稿では、過剰利用という「コモンズの悲劇」には、成立条件があり、コモンズの本質ではないことを考察した。次に、半自然の利用圧が低下している状況においては、利用放棄という新たな「コモンズの悲劇」が顕在化していることを示した。

そして最後に、生産目的での利用条件が悪い私有地を、公益的観点から、コモンズ(共有地・共用地)として再生していく方向を示した。

概括すれば、市場経済の中での生産目的に利用されるコモンズは、悲劇的な利用を回避するためのいくつかの条件を整えて利用されるべきである。これに対して、都市近郊等の公益的価値の高い半自然は、それをコモンズとすることで、市場経済から切り離して、保全されるべきであろう。半自然に限らず土地は、基本的に公益性が強いものであるとすれば、市場経済の中での自由な土地利用に対して、歯止めと切り離しを検討する必要がある。

【参考文献】

1.間宮陽介「コモンズと焼畑」、京大人間フォーラム2号

2.国土庁計画・調整局「持続可能な農山村地域の実現方策検討調査」報告書、平成9年3月

(文責:白井信雄 2000年8月)