穏やかな晴天の朝の最低気温は6.2℃、昼過ぎから雲が空を覆い始めるも、

最高気温は午後2時前の17.6℃迄上がり、小春日和になった奈良です。

14時、16.1℃、47%

14時、16.1℃、47% 今朝は登美ヶ丘南公民館講座で「大和文華館」へ出かければ、楽しみにして

いた紅葉、これからが楽しめるようです。

本館入口左側、三春の滝桜の子孫の枝垂桜です。

展示場の踊り場、作品保護んためカーテンが引かれている。

反対側には、蟇股池の背景に若草山から大和高原が見える。

蟇股池です。

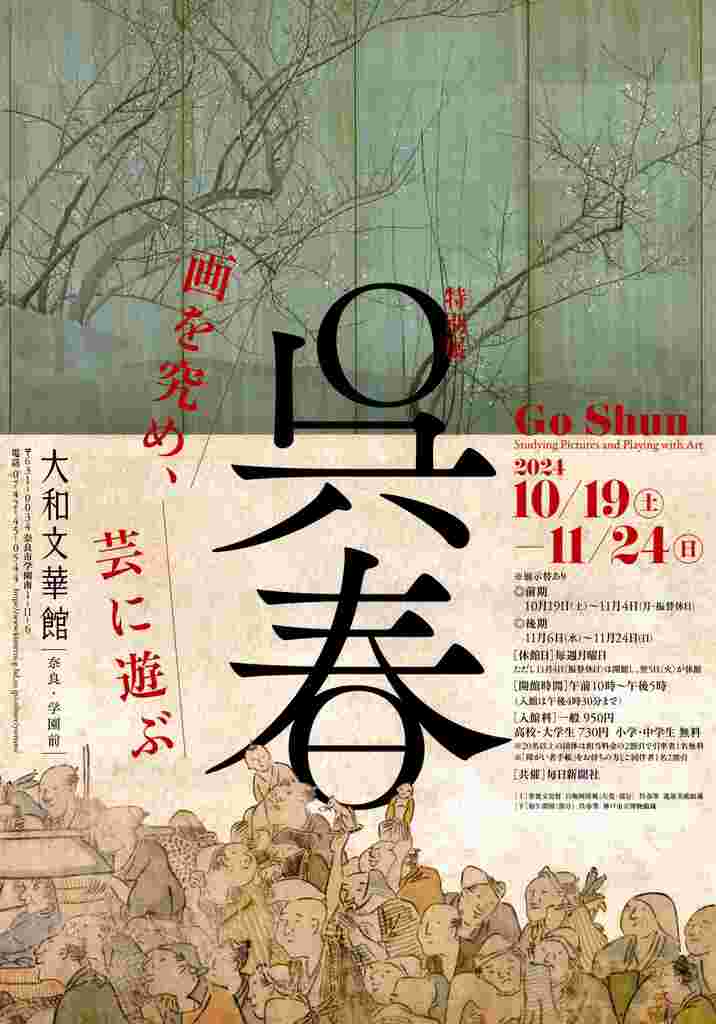

当館は「特別展 呉春―画を究め、芸に遊ぶ―」終了後、施設改修工事のため

令和6年11月25日(月)から令和7年2月28日(金)まで休館予定です。

さて講座は、当館学芸員「仁方越洪輝」の解説一時間超で良く分りました。

寺院の襖絵などの大作を交え、師匠である蕪村の時期、後年の応挙の時期で画業の変化、洗練されていく画風、四条派への進化が良く分る展示でした。

第一章 画業前半期の呉春

第二章 蕪村と呉春

第三章 呉春、芸に遊ぶ―俳諧・謡曲・美食―

第四章 呉春、画を究める―画風の転換―

呉春(ごしゅん1752~1811年)は江戸中期の絵師で四条派の始祖。京都の金座

年寄役の松村家の長男で名を豊昌。絵は1770年に大西酔月の門を叩く。

1773年には与謝蕪村(1716~1783)の内弟子として俳諧や南画(文人画)を学ぶ。

*日本文人画の大成者、色づかいは繊細で、奔放な勢いのある筆致

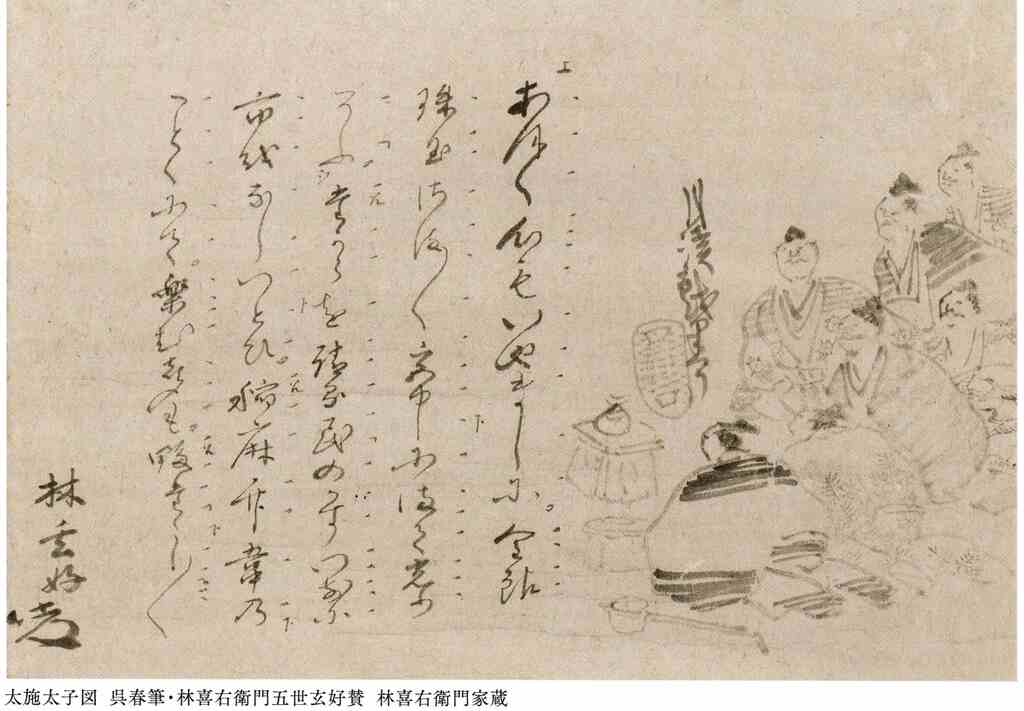

太施太子図

太施太子図 正月の宴会で、軽妙な筆致からは、楽しくめでたい気分が伝わる

「たいせたいし」は財宝をもたらす宝珠をめぐる謡曲です。

呉春が珠を取り囲む人々を描き、能楽師林喜右衛門五世の玄好が曲の

一節を書き込み、呉春が能楽に親しんでいたことを直接的に伝える。

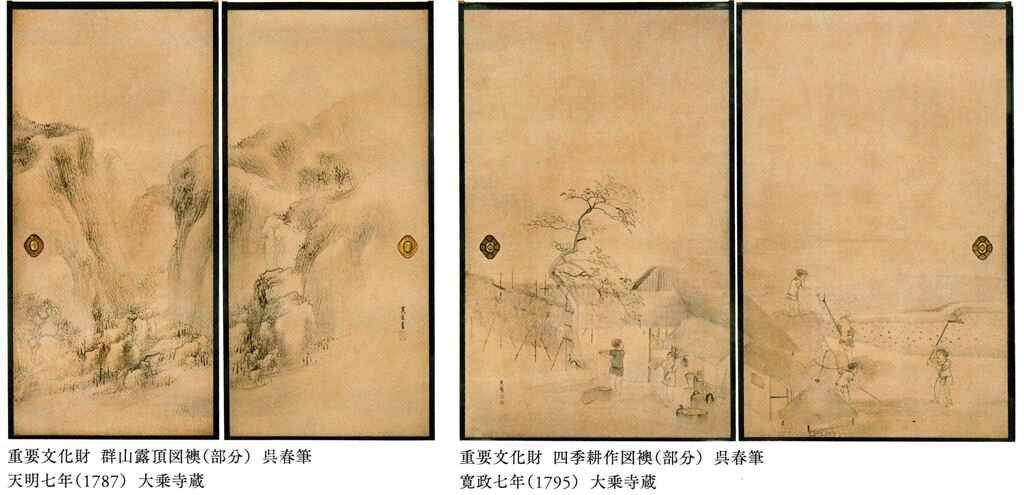

1783年蕪村亡き後、円山応挙(1733~1795)に接近する。

*日本絵画の革新者、抑制のきいた筆致、写生を重視した現実感のある描写

1788年天明の大火で焼け出され応挙と一時同居し、弟子を志願するも才能を

認める応挙に「ただ共に学び、共に励むのみ」と答えたという逸話が残る。

また”漢画を捨てて狩野派や写生画を描かねば駄目だ”との助言から、文人画の

味わいを残しつつ写実的な作風へと転進していく。

1795年の大乗寺障壁画「四季耕作図」では、円山派風の作風へと変化し、同年

応挙が亡くなると京都画壇の中心となり、呉春の住所から四条派と呼ばれた。

*四条派は二人の師の江戸絵画の結節点と考えていると

1811年7月に自宅で没し享年60、洛南の大通寺に葬られたが、荒廃したため

1889年9月、景文ら四条派により、金福寺の蕪村の墓隣に改葬されている。

呉春の由来は1781年に相次ぎ妻と父を亡くし、療養で呉服里(くれはのさと)、

現在の大阪池田市で正月(春)過ごしたことから「呉春」と改めた。

号には呉春のほかに月溪(げっけい)、可転(かてん)、允白(いんぱく)、存允白、孫石

(そんせき)。初期の画号・松村月渓も広く知られる。