朝日が昇り、最低気温は0.6℃迄冷え込んだ奈良、寒気が南下して冬へと戻り

日中の最高気温も午後1時半前の8.0℃迄しか上がずじまい。

雲の隙間からの日差しは春なのですが・・・

11時、6.3℃、40%

11時、6.3℃、40%さて昨日から東大寺二月堂では奈良に春を呼ぶ1273回「修二会(お水取り)」

本行が始まり、昨夕には6mの松明が上堂されましたね。

明日は-2℃迄下がるようで、昨年の暖かさとは違い、例年通りの寒さの中

練行衆の厳しい修行が行われるようですね。

毎日新聞より

毎日新聞よりNHKラジオ深夜便・今日の誕生日の花は「タチツボスミレ・立坪菫 」

日本に自生する50種類ほどのスミレ科の中で一般的で、万葉集などに詠まれ

た多年草で、地上に茎を有し葉は楕円形で、付け根付近がハート型に凹む。

直径2㎝ほどの淡い青紫色の花が横向きに咲く。

花弁は5枚で、花全体の形が大工道具の墨入れや隅取紙に似ることから和名のスミレの由来とされている。

また花弁の一つが大きく裏側に隆起し、これを距と呼び、子等は二本を引っか

けて遊んだことで、「相撲草」「相撲取草」あるいは「喧嘩花」とも呼ぶ。

花言葉は紫色の美しい花ですが背丈が低いことから「つつましい幸福」に

小庭では蕾だった「ラッパスイセン・喇叭水仙」が咲いていた。

花冠は黄色または白色、広鐘形で先は大きく6裂し、この内側にある副花冠は

濃い黄色ないし橙黄色で大きくらっぱ形をなし、縁はひだとなり、不規則な

鋸歯をもつ。

スイセンは地中海原産ヒガンバナ科の多年草、中国に伝わる。

道教の養生学(養生理論)「天隐子」と言う古典の中の「神解章」に曰く

「在人谓之人仙

在天曰天仙

在地曰地仙

在水曰水仙

能通变化之曰神仙

故神仙之道有五

其渐学之门则一焉」

訳)”仙人は天にあるを天仙、地にあるを地仙、水にあるを水仙”から

中国では「雪中四友 」 の一つで、水辺に咲く姿を仙人にたとえ、漢名を

「水仙」とし、日本ではこれを音読みしてスイセンと呼ばれている。

なお万葉集には詠まれておらず、室町時代以前に渡来しているとされる。

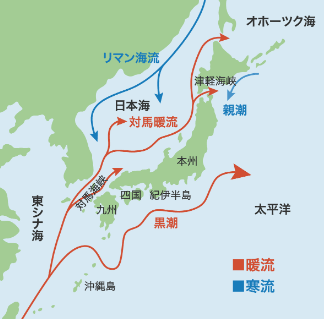

植物学者牧野富太郎は日本列島のスイセンの海岸での分布から「海流漂着説 」

と推測された。

〝琉球諸島から九州・四国の沿岸に、本州では太平洋側は房総半島まで、

日本海側では能登半島の富山湾まで、海辺近くの山地丘陵に野生状態で

分布していることが海流で球根が運ばれたと考えられた。”