4月9日(金)宝満山に登ってきました。

7時20分西鉄都府楼前駅到着

7時40分発の太宰府市のコミュニティーバス「まほろば号」に乗車

約30分で、竈門神社前の「内山」に到着。

竈門神社は新緑で綺麗でした。

登山の安全を祈願!

8時25分「登山口」出発!

9時 「一の鳥居」通過!

道は、粗「階段」です。

百段ガンギ

10時10分「中宮跡」に到着!

久しぶりの平地に、ホッとしました。

登りは「男道」を歩き、頂上間近です。

10時40分 山頂到着!

山頂の「竈門神社上宮」にお参り。

山頂で、昼食にしようと思いましたが、まだ、お腹が空いていなかったので、一休みして、下山する事にしました。

帰りは女道を通り、中宮跡から行者道を通り下山します。

女道とは云え、山頂から暫くは、とても厳しい下りです。

鎖を頼りに降りました。

腕力が無いと、ここの登りは無理そうなので、このルートは下りでしか利用したことが有りません。

程なく「キャンプ場」に着きます。

中宮跡で、昼食休憩!

中宮跡で正面登拝道とは分かれ、行者道を下ります。

行者道は、初めてなので用心しながら進みました。

登ってきた「正面登拝道」は「九州自然歩道」になっているので、確り、整備されていましたが、こちらは、階段は有りませんが、急な坂道だらけで、とても疲れます。

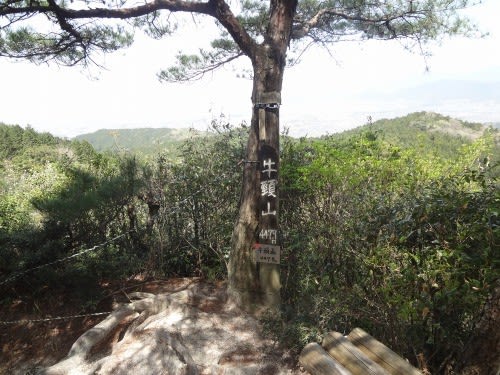

そんな状態で歩いてきた時、こんな標識が!

急坂でない「かもしか新道」の案内が!

時間も、同じなので、「かもしか新道」を選びました。

12時30分 「鳥越峠」到着。

「愛嶽山」経由で竈門神社に下りるか迷いましたが、結構疲れていたので、楽な「かもしか新道」を通ることにしました。

しかし、暫く歩くと、崖崩れで道がない??よく見ると、何とか通れそうなのでそのまま進みました。

だらだら続くこの道、浮石だらけで、とても歩きづらい道でした。

13時 内山林道が見え、駐車場の車が見えました。

そして、こんな看板も!

内山林道を、暫く歩き、ショートカットの朝登ってきた、登山道に出ましたので、そこを下り、「竈門神社」に向かいました。

13時30分 竈門神社に無事戻って来れた事への感謝のお参りをし、内山のバス停に向かいました。