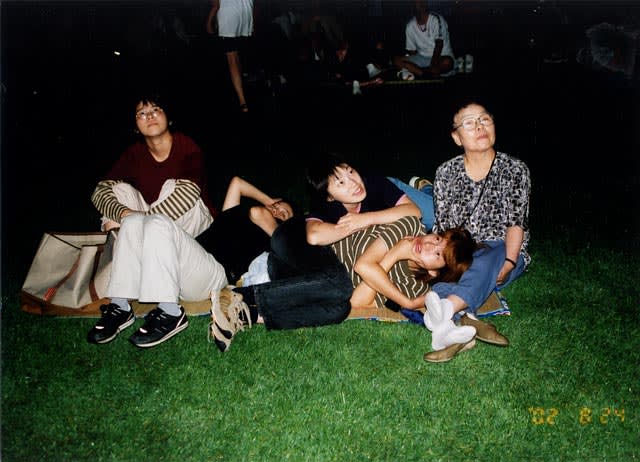

8月24日(土)に行った東京都写真美術館の写真展二つを紹介します。

最初に米田知子「暗なきところで逢えれば」

新聞の紹介記事で知り、行ったのですが、米田知子は初めて聞く名前でした。

この展覧会の紹介記事を書くのに、時間がかかりました。

展覧会を見終えたときの印象は、アート作品を見た高揚感は少なく、もったいぶった見せ方に反発すら感じました。

それが、時間が経ち、写真の印象を反芻するなかで発酵してきたのでしょうか、平静になってきましたので、素直に感想を書きたいと思います。

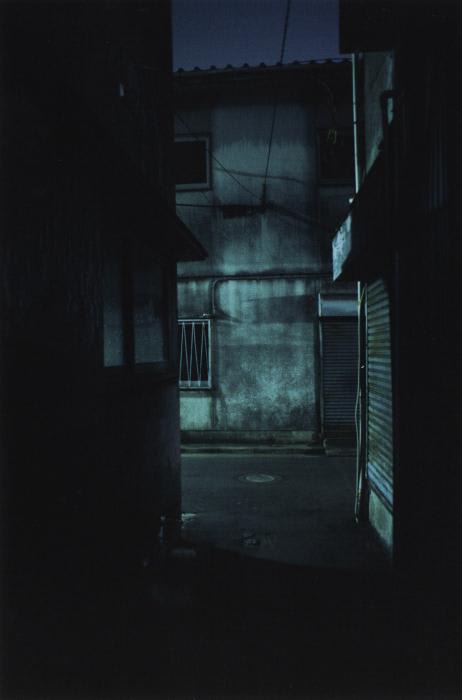

最初に「Scene]と名付けられた作品集から

写真には題名表示がなく、番号だけが付けられています。この写真は 2

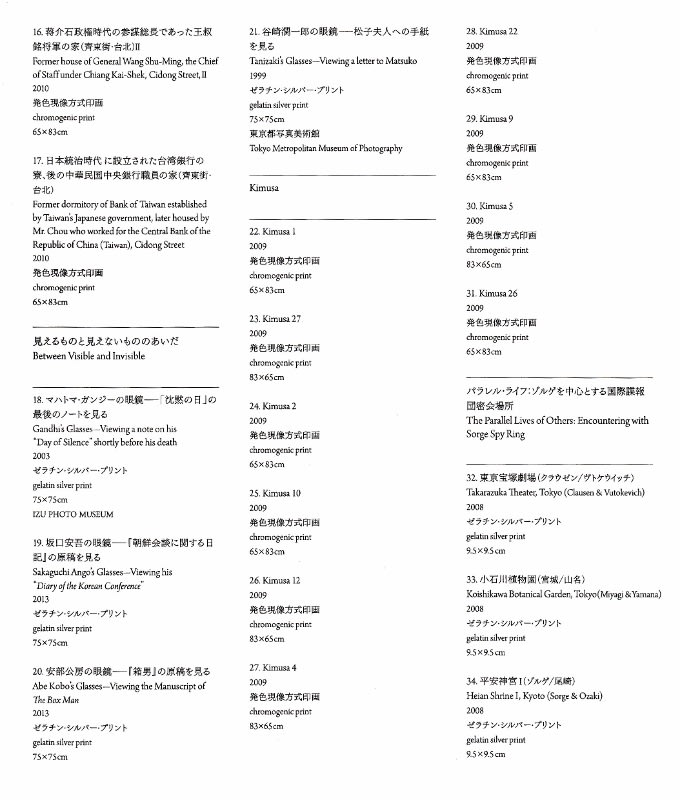

次の出品作品リストの2が題名となります。

続いて 8

いかがでしょうか。 どちらの写真も最初に見た印象は、普通の風景、特に野球場などは面白くもなんともない。

それが’特攻出撃基地、知覧の後’と題名がわかると、複雑な感情が湧いてきます。

2例目の’サイパン島の在留邦人玉砕があった崖に続く道’も、同じです。

作者、米田知子は、私達に、写真を見て、そして一拍おいて題名を見るように仕向け、写真のイメージを網膜上

のものから、脳の深層の記憶と連動させるように企てています。

続いて「Japanese House」の作品集から

Noは10。 蒋介石政権時代の参謀総長であった王叔銘将軍の家(齊東街・台北)I」2010年

この作品は、インテリアのもつデザイン性と、ほこりが積もった歴史が醸し出すアートを感じました。

蒋介石政権時代の参謀総長であった王叔銘将軍の家(齊東街・台北)I」2010年

この作品Noは17. 作品リストは写真の下に掲げました。 この作品もアートを感じました。

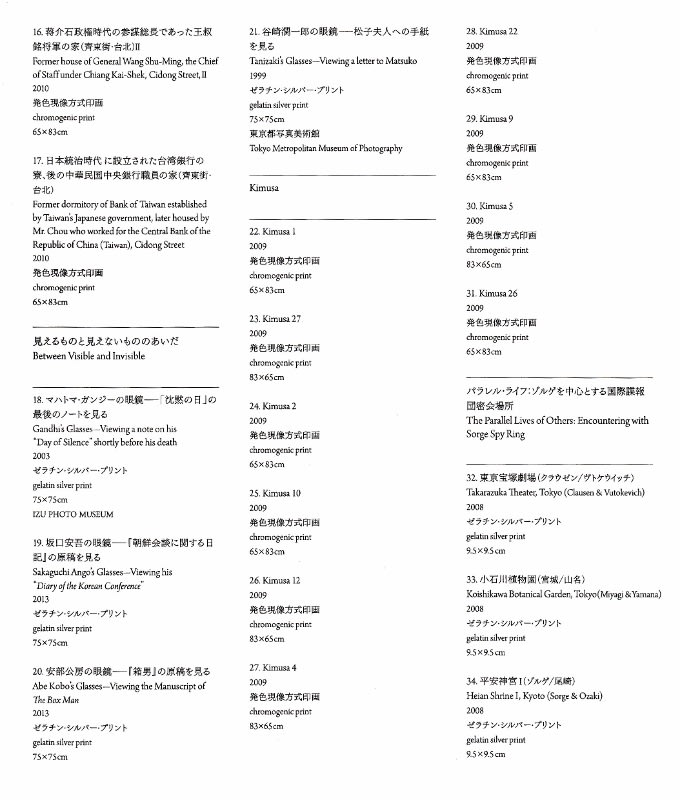

次のKimusa 作者が森美術館で展示を行った時のアーティストトークを引用します。

2010年5月31日 (月)

主観が入らないように、一歩下がって撮る ~米田知子アーティストトーク(後編)

タイトルの《Kimusa》は、シンプルにその場所の名前で、韓国国軍機務司令部だった所です。

1910年代、そこには李氏朝鮮の官庁がありました。写っている建物は1930年代、日本の植民地時代に

官立病院として建てられたもので、韓国にはもうあまり残っていないといわれるモダニズム建築の1つです。

これが戦後は韓国の軍事病院として使われ、1970年代には国軍機務司令部になりました。今から2年後の

2012年には、国立の現代美術館になるそうです

Kimusa9 作品リストNo29

窓の外が壁なのか、壁を窓のように装飾しているのかよくわかりませんが、薄い宵闇のようなブルーと境界線

に輝く光がなんとも暗示的で面白い

次の「パラレル・ライフ:ゾルゲを中心とする国際諜報団密会場所」は、ハガキ大の大きさの写真で、あえてぼかした現像仕上げ。

下の東京宝図歌劇場(作品リストNoは32)は雰囲気がいいと思いましたが、それ以外は興味をひきませんでした。

次のサハリン島

この写真の題は「帝政ロシア時代、囚人の掘ったトンネルの入り口”3人兄弟の岩”をながめて、アレクサンドロフスク・サハリンスキー」

長い題名が今一つピンとこないのですが、写真はムードがあって好きです。

次の積雲

作品No55 平和記念日・広島 2011

建物や風景が多かった写真から、珍しく人物の表情を中心にした写真です。

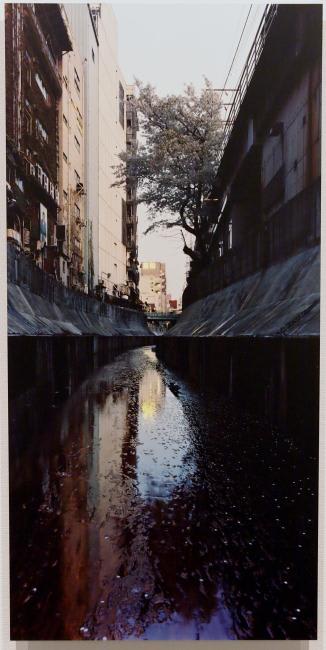

レオ・ルビンファイン「傷ついた街」と同じ水脈。 現代写真家の潮流なのでしょうか。

同作品集から、作品No63 菊

離れてみれば、冷たくクールで面白いと思ったのですが、近づくと、それほどのインパクトはない・・・写真鑑賞の不思議。

このあたりの会場内では、不思議な音響が響いていて、映像作品「暗なきところで逢えれば」の音楽だと知ったのは

会場を出た後でした。

写真タイトルを見る煩わしさや、訳の分からない音響などで気分的に、マイナスの感じで鑑賞を終えたので、最初に書いた

反発すら覚えるという印象になった次第です。 私は短気なのかもしれない。

村越としや《大きな石とオオカミ》 2011年

村越としや《大きな石とオオカミ》 2011年 中村綾緒《pray》2011 年

中村綾緒《pray》2011 年