本ブログ 総目次へ戻る

このカテゴリの目次へ戻る

総選挙が近づき与野党ともに「再分配」の額の大きさを競っているようだ。

一方で、

「『このままでは国家財政は破綻する』矢野康治財務事務次官が“バラマキ政策”を徹底批判 」

とか

「桜田氏(同友会)は、新型コロナウイルス感染症対策で膨らんだ財政支出について『足元で困っている方々への支援金を含め大規模に使うことには反対しないが、将来への負担をどのように解消するのか(総選挙の論戦で)触れなければ責任ある政党とは言えない』と強調。矢野氏が訴える財政再建の必要性に賛同した。」等の議論も出てきている。

再分配と言っても、今のところ目にする政策はコロナ対策の給付金くらいである。筆者の不勉強かもしれないが、所得税の累進性の強化や消費税・社会保険の逆進性の緩和などの議論はあまりなされていないようだ。消費税凍結論はあるが、形を変えた給付金のような扱いで、その逆進性に注目した議論は見当たらない。

総じて「分配なくして成長なし」なのか「成長なくして分配なし」なのかという議論に収れんされてきているようだ。どちらにせよ「財源問題」というものがのしかかり、桜田氏の言う「将来への負担をどのように解消するのか」という議論には確かな答えはないようである。

この間、筆者が疑問に思ってきたのは、財政破綻論も破綻しない派(圧倒的少数だが)も一国全体の金融資産のバランスを見ていないのではないか?ということだ。そこで何が本当の再分配かという議論はひとまず置き、「財源問題」を検討する。

日本銀行は四半期ごとに資金循環統計を公表しており、それを読み解けば一国全体の金融資産・負債(金融資産のバランス)がどのようになっているか、政府の財政が破綻したり国債が暴落したりすることがあるのか、ないのか、すぐ分かるはずである。なのになぜ、この資金循環統計への言及がないのか?ということである。

「再分配の財源」問題について

日本銀行は四半期に一度「資金循環統計」を公表している。一国の金融資産の貸借対照表のようなものである。「のようなもの」と書いたのは、この表には純資産(債務)の項目がなく借方・貸方が合っていないからである。

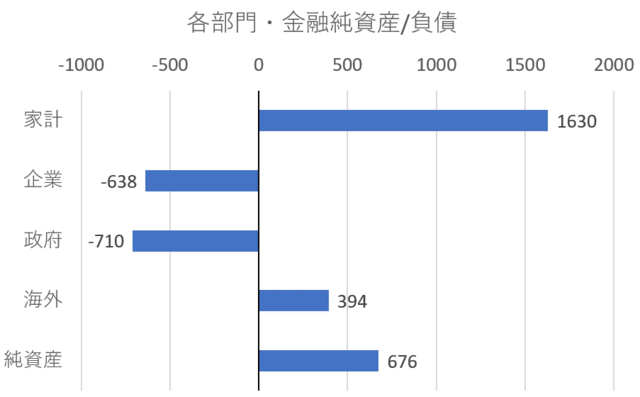

2021年 9月17日 公表の資金循環統計(2021年第2四半期)参考図表から各部門の純資産(純債務)を算出したものが以下のグラフだ。単位は兆円となっている。

計算すると資産が負債に対してGDPの一年分をはるかに上回る676兆円過剰となっている。

金融資産は、借り手がいて、その借り手が活用することで果実を産む。日本には借り手のない金融「資産」が676兆円も存在していることになる。資産に括弧書きを付けたのは果実を産まない資産はもはや資産とは呼べないからだ。

企業はマイナス638兆円となっていて借り手のように見えるが、この負債には上場株式675兆円が含まれている。株式は劣後債権とも呼ばれるように事業が継続している限り返済の必要はない。これを除けば企業部門も37兆円の金融資産を抱えていることになる。

財源として「赤字国債」を充てるのは好ましくない、という思い込みがある。これは政府部門の貸借を見ているだけで全体を見ていない議論である。

日銀は「最後の貸し手」政府は「最後の借り手」

いまや、企業部門も資金余剰を抱え、有り余る金融資産の借り手は政府しか残っていない。いわゆる「公的債務問題」は家計・企業部門の資金余剰の裏返しである。投資されて果実を産むべき金融資産がただただ退蔵されているのが現実であり、長期停滞の唯一の原因となっている。政府が民間の余剰資金を吸収する「最後の借り手」としての役割を果たし、公共的(全体に福利をもたらすような)で、かつ、非営利な部門に投資を行うべきなのであって、赤字国債の発行をためらうべきではない。一国全体の金融資産/負債の状況から国債の暴落⇒財政破綻など起こりえない。むしろお金を抱えたまま立ち枯れしそうになっているのが今の日本経済なのである。

ただし、こういう事態に陥った時の処方箋は既にある。ケインズのおかげだ。ケインズがその人生を賭けて資本主義延命の処方箋を書き上げたのに、なぜ?彼ら古典派・現代正統派は大事にしないのだろうか?もちろん「古典派・現代正統派」だからであるが・・・

要するに、われわれは、あまりにも分別がありすぎ、あまりにも堅実な財政家になりきろうとしすぎる。子孫のために彼らの住む家を建てよう、そのためには彼らに余分の「財政」負担をしてもらわなくてはならない、そう泱断すればいいものを、その前にあれこれ余計なことを考えてしまう。だから、われわれは、失業という苦境から簡単には脱け出すことができないのである。失業の苦しみは、いつ行使するとも知れぬ享楽への請求権を個人に蓄積させること、それこそが彼を「富ませる」最上の途だという格率を国家の行動に準用しようとするなら、不可避に生じる結果だと考えなければならない。(一般理論第10章限界消費性向と乗数末尾)

長期停滞とは失業が形をかえたものだ。ケインズの時代は住宅問題が大きな問題であった。現代日本に住む我々にとって何を子孫のために残すべきかを考えればおのずと結論は出てくるのである。

財政再建が進み政府すらも金融資産を抱えるようになったとしたら、子孫には巨額の貯金を残せるかもしれないが、その時には全体としての供給力はやせ細り、そのお金で買うものが国内には何もないということになるのである。

老朽化したインフラ。陳腐化した機械設備。荒廃した商店街。絶望的に拡大した貧富の差。

これが「財政再建」の結果、将来への負担として残るものなのだ。