平塚の赤城神社拝殿

弥勒寺音次郎・音八父子は境町下淵名の人である。

したがって、境町を中心に各地に多くの名作を残したが、地元の人に

はほとんどその名が知られず、わずかに古老によって社寺の彫刻家として

音次郎・音八父子の存在したことが語り伝えられている程度である、

対外的に、特に音八は幕末から明治にかげての時代、日本一の名彫刻家として

全国に名を響かせ、宮中に召されて皇居や賢所の

造営にもあたったことがあったが、このような偉大な業績を有する人物が、

町民に知られてないことは、かえすがえすも残念なことである.

父音次郎は寛政九年(1797)に長沼付 (旧豊受付の一字)の渡辺源蔵の子に生れ、

下淵名の棟梁小林新七の養子となって、宮大工としての一歩をふみ出すことになるが、

おそらく弟子入りした以後、比類ない抜群の技倆が親万の目にとまって、

娘の婿となったと思われるが、名を音次郎、字を照房、弥勒寺河内守藤原照房

はじめ、小林姓を名のったが、天保以降母方の弥勒寺の姓を名のるようになった。

音次郎の最初の仕事は下刻名の妙真寺の本堂須弥壇であるが、

これは銘文によって文政七年(1824)に造営したことをうがい知ることが

できるが、続いて同十二年には三ツ本の稲荷神社を造営している。

以後、天保年問に下渕名村の大国神社拝殿、保泉村の勝山神社拝殿を

手がけ、天保十四年には音八を伴って上京、京都の白河白王殿に、

謁棟梁の允可と河内守の名を賜った。

音次郎は明治初年伊勢崎神社の修復を最後に没し、

父のあとを継いだ音八は、

笠間稲荷の造営に従事したが、特に本殿三壁七面の蘭亭曲水の

彫刻は抜群で県重要文化財になっている、 家紋は新田氏の一族渋沢氏が

設立した神社で新田氏の家紋を社紋としている

平塚の赤城神社全景

特に本殿の彫刻は稀に見る傑作である。 今の本殿の建立は嘉永六年(1854)であるが、

本殿左側勾欄親柱の擬宝珠に永禄十二巳年再建立、寛文四辰

年中興再建立嘉永六丑年九月吉日と、本殿の歴史が刻まれて嘉禾六年の財建は、

名工の名の高い下渕名村の彫工弥勒寺音次郎、音八父子で、

建物は一間社流造り銅葺とよばれているものである、 この本殿を価値づけるものは、

周囲に施こされた彫刻の妙で、音次郎、音八父子の本領が遺憾なく発揮されている

特に本殿正面前虹梁に八方睨みの竜があるが、音八は好んで竜刻をしており、

八方睨みとは前後左右どこから仰いでも見ている人を、

睨みつけているように刻まれている。

周囲の三壁に天の岩戸、高砂、三韓征伐の彫列があるが、これは本殿の圧巻であって、

平塚の赤城神社内部の彫刻

ありふれた題材であるが力量に富んだ見事さである。

その下の腰組三壁を六つに汁切って唐見彫が施されているが、

唐兒内見が琴媒童遊に、たわむれるさまがよくあらわされている。

墓は、音次郎が「棟梁院立大柱宮居士」。音八が「雪松院梅翁彫刻声居士」の戒名で、

故郷の下渕名弥勒寺家墓地に「音次郎・音八父子の墓」として建立され、

父子の偉業を今日に伝えている。

神事に関して大変権威のある京都の吉田家から「河内守藤原照房」

という名誉ある名を授かっている。

建築様式は荘重な八ツ棟造りで、周囲に極彩色の丸彫彫刻を配した

日光東照宮を思わせる華麗な神殿だ。さかのぼれば、

日光東照宮に名を残す名工左甚五郎の流れをつぎ、

名門花輪彫工に列する名工である。

顕徳碑

顕徳碑

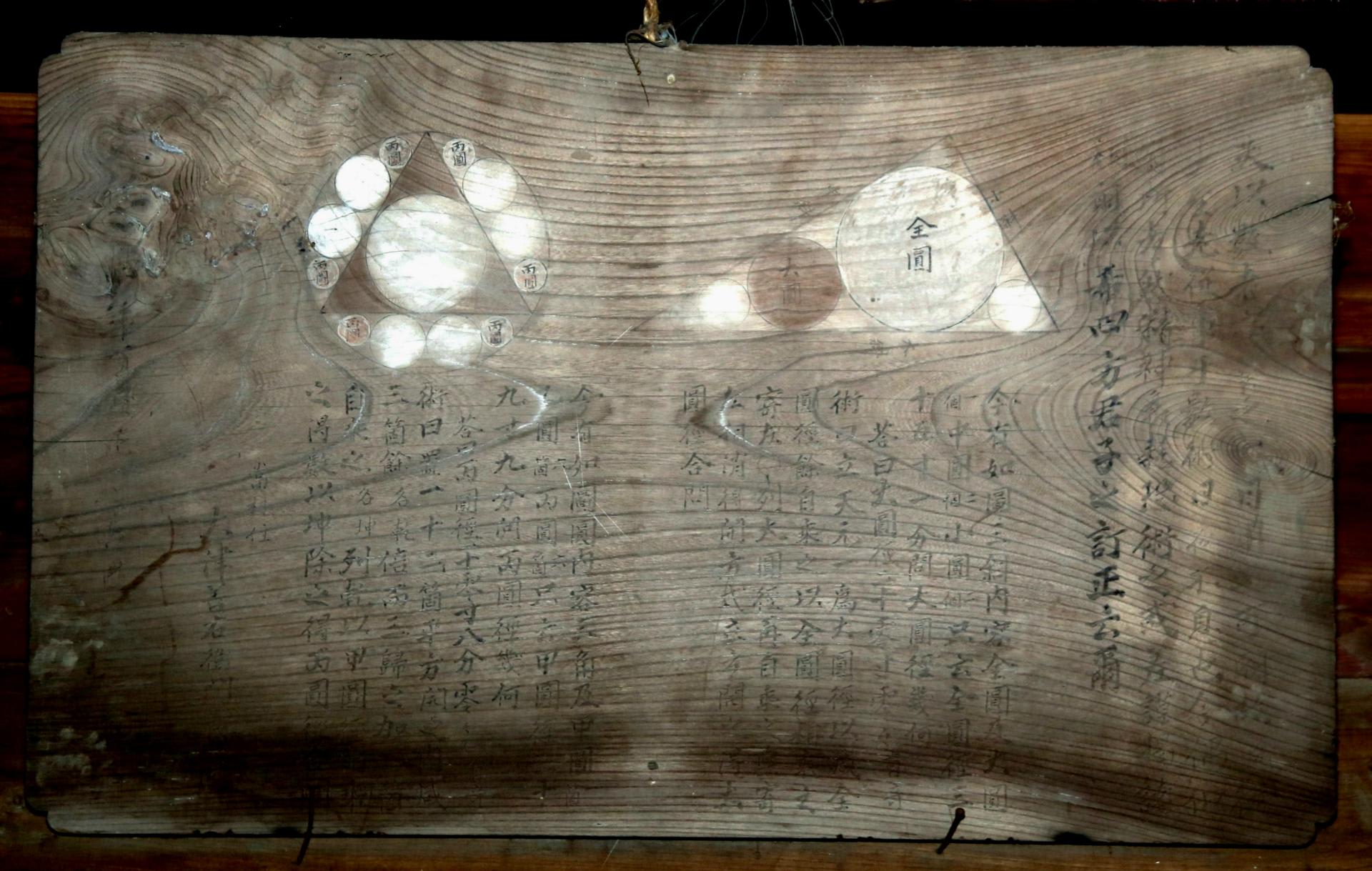

佐波郡境町渕名の大国神社本殿

佐波郡境町渕名の大国神社本殿

大東神社本殿

大東神社本殿