3日目

2005年1月23日(日)

7時半トメアス文協に集合しました。インストラクター達が自然学校の趣旨や活動をトメアス市役所に説明した働きかけにより、トメアス市役所が子供たちの移動のためにバスを出してくれることになりました。時間通りにやってきたバスへと乗り込み、高松農場へと向かいました。

高松農場はトメアス文協から2kmくらいのところに位置していますので、すぐに到着しました。今日の午前中のプログラムは「アグロフォレストリー体験」です。バスから降りた子供たちに、トメアスの特徴となったアグロフォレストリーについて、インストラクターが説明をしました。「いろんな作物が一つの畑に一緒に植わっていて、自然に近い形の農業」と言われても、ベレンから来た子供たちは名前を聞くのも初めての子供もおり、一体どんなものか?楽しみです。

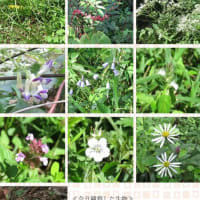

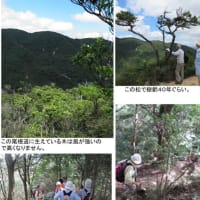

みんなトラクターの荷台に乗り、畑の奥へと出発です。畑の奥には30年以上経った再生林があります。その再生林がある場所も昔は胡椒の畑になったことがある場所で、高松さんが土地を所有してから再生林へと変わってきました。大きな木があり、一見すると森ですが、もともとあった森とは木の種類などが違います。しかし、そのまま手をつけずにいればそこはいずれはもともとあったような森林へと変わって行くはずです。また、再生林にも非常にたくさんの植物があります。これが生物多様性と呼ばれるもので、いろんな植物や動物が生きていることで、食べる食べられるの関係がバランスして生態系が安定するという話をインストラクターが子供たちに説明しました。みんなで森の中に入り、何種類の植物を見つけられるか競争してみました。森の小道を5分ほど進んで、折り返しただけですが、20種類くらいの植物を見つけた子もいました。インストラクターが集めたものでは50種類くらいになりました。モノカルチャー(単一作物栽培)の農業ではこの生物多様性が乏しく、病気や害虫の発生が多くなります。アグロフォレストリーではいろんな作物を植えることで、モノカルチャーの農業よりも生態系のバランスがとれているのをよく注意して午前中の活動を進めるように話をしました。

次は、1999年に植え付けをした畑に行きました。そこにはカカオ、胡椒とパリカという成長のはやい木が植わっていました。参加した子どもたちの半分くらいの年齢の木ですが、子供が一抱えするほどの太さで、高さは20mを越すほどです。自分の好きな木を探して、木に触れて、木とコミュニケーションをとりました。その次は、アサイという椰子とクプアスが植わっている畑に行き、アサイの実の収穫を見て、実際に木に登ってみました。アサイはパラ州の人々にとっては欠かすことのできない食べ物でおやつに出たり、食事に出てきたり、小さい頃からたいへん親しみの深いものです。今では、その栄養価の高さからスポーツ選手に愛飲され、ブラジル全土で知られており、日本にもジュースの形で輸入されています。それだけ親しみの深いアサイですが、木に登ったことがない子供が多く、初めての体験に悪戦苦闘です。アサイヤシの葉を輪にしてぺクーニャという道具を作ります。これを足にはめてアサイの幹を両足で挟み込んで、うまくてこの原理を利用して上っていきます。ちょっとしたコツがいるわけです。トメアスの子供は慣れたものですいすいと登ります。ベレンの子供もなんとか頑張って登ることができました。

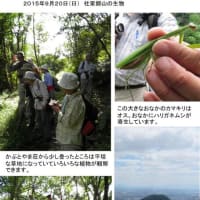

そして、生物多様性を実際に見てもらうために、虫取りをしました。網を持って、何種類の虫を捕まえることができるか?みんな捕まえることに必死です。トンボやバッタ、チョウ、カマキリなどたくさん見つけることができました。最後に、カカオの収穫をしました。収穫の際の注意などを聞きながら、実を切り落とすのは刃物を使うので危険ですから、子供たちはせず、落ちた実を拾ってカカオの実を食べました。

帰りはまたトラクターの荷台に乗り込み、バスが止まっているところまで帰りました。アサイのジュースを高松さんが出してくださり、みんなでおいしくいただきました。高松さんにお礼を言った後、バスに乗り込みお昼ご飯を食べに行きました。

午後は、「農業体験」です。稲田農場にお世話になりました。午前中にもたっぷり活動をしたので、午後は少しゆったり目のプログラムです。まずは、野菜を作っている畑を見学しました。ちょうど時期が悪く、収穫できるような野菜はあまりなかったのですが、日本に比べて野菜を食べる習慣が少ないブラジルでは、野菜畑を見る機会が少ないのでよい経験になったことでしょう。

野菜畑を通り過ぎ、アセロラとトウガラシが植わっている畑に行きました。ここで、アセロラとトウガラシの収穫をしました。アセロラはブラジルでは非常に一般的なフルーツです。炎天下の中、子供たちは一生懸命にアセロラやトウガラシをとりました。アセロラを収穫していると手がかゆくなります。これは虫のせいではなく、アセロラの葉についている小さなとげがかゆくさせるんだということをインストラクターが説明をしてくれました。

収穫したアセロラを持ち帰り、早速アセロラジュースを作ります。2つのグループに分かれて、前半と後半を決めて、一方はアセロラジュース作り、もう一つはトウガラシの苗づくりをしました。絞りたてのアセロラジュースをみんなでおいしくいただきました。

2つとものグループが苗作りとジュース作りをした後は、魚釣りをしました。稲田さんの家にある釣堀でティラピアを釣りました。初めて釣をする子供も多く、すごく楽しい経験になりました。

2005年1月23日(日)

7時半トメアス文協に集合しました。インストラクター達が自然学校の趣旨や活動をトメアス市役所に説明した働きかけにより、トメアス市役所が子供たちの移動のためにバスを出してくれることになりました。時間通りにやってきたバスへと乗り込み、高松農場へと向かいました。

高松農場はトメアス文協から2kmくらいのところに位置していますので、すぐに到着しました。今日の午前中のプログラムは「アグロフォレストリー体験」です。バスから降りた子供たちに、トメアスの特徴となったアグロフォレストリーについて、インストラクターが説明をしました。「いろんな作物が一つの畑に一緒に植わっていて、自然に近い形の農業」と言われても、ベレンから来た子供たちは名前を聞くのも初めての子供もおり、一体どんなものか?楽しみです。

みんなトラクターの荷台に乗り、畑の奥へと出発です。畑の奥には30年以上経った再生林があります。その再生林がある場所も昔は胡椒の畑になったことがある場所で、高松さんが土地を所有してから再生林へと変わってきました。大きな木があり、一見すると森ですが、もともとあった森とは木の種類などが違います。しかし、そのまま手をつけずにいればそこはいずれはもともとあったような森林へと変わって行くはずです。また、再生林にも非常にたくさんの植物があります。これが生物多様性と呼ばれるもので、いろんな植物や動物が生きていることで、食べる食べられるの関係がバランスして生態系が安定するという話をインストラクターが子供たちに説明しました。みんなで森の中に入り、何種類の植物を見つけられるか競争してみました。森の小道を5分ほど進んで、折り返しただけですが、20種類くらいの植物を見つけた子もいました。インストラクターが集めたものでは50種類くらいになりました。モノカルチャー(単一作物栽培)の農業ではこの生物多様性が乏しく、病気や害虫の発生が多くなります。アグロフォレストリーではいろんな作物を植えることで、モノカルチャーの農業よりも生態系のバランスがとれているのをよく注意して午前中の活動を進めるように話をしました。

次は、1999年に植え付けをした畑に行きました。そこにはカカオ、胡椒とパリカという成長のはやい木が植わっていました。参加した子どもたちの半分くらいの年齢の木ですが、子供が一抱えするほどの太さで、高さは20mを越すほどです。自分の好きな木を探して、木に触れて、木とコミュニケーションをとりました。その次は、アサイという椰子とクプアスが植わっている畑に行き、アサイの実の収穫を見て、実際に木に登ってみました。アサイはパラ州の人々にとっては欠かすことのできない食べ物でおやつに出たり、食事に出てきたり、小さい頃からたいへん親しみの深いものです。今では、その栄養価の高さからスポーツ選手に愛飲され、ブラジル全土で知られており、日本にもジュースの形で輸入されています。それだけ親しみの深いアサイですが、木に登ったことがない子供が多く、初めての体験に悪戦苦闘です。アサイヤシの葉を輪にしてぺクーニャという道具を作ります。これを足にはめてアサイの幹を両足で挟み込んで、うまくてこの原理を利用して上っていきます。ちょっとしたコツがいるわけです。トメアスの子供は慣れたものですいすいと登ります。ベレンの子供もなんとか頑張って登ることができました。

そして、生物多様性を実際に見てもらうために、虫取りをしました。網を持って、何種類の虫を捕まえることができるか?みんな捕まえることに必死です。トンボやバッタ、チョウ、カマキリなどたくさん見つけることができました。最後に、カカオの収穫をしました。収穫の際の注意などを聞きながら、実を切り落とすのは刃物を使うので危険ですから、子供たちはせず、落ちた実を拾ってカカオの実を食べました。

帰りはまたトラクターの荷台に乗り込み、バスが止まっているところまで帰りました。アサイのジュースを高松さんが出してくださり、みんなでおいしくいただきました。高松さんにお礼を言った後、バスに乗り込みお昼ご飯を食べに行きました。

午後は、「農業体験」です。稲田農場にお世話になりました。午前中にもたっぷり活動をしたので、午後は少しゆったり目のプログラムです。まずは、野菜を作っている畑を見学しました。ちょうど時期が悪く、収穫できるような野菜はあまりなかったのですが、日本に比べて野菜を食べる習慣が少ないブラジルでは、野菜畑を見る機会が少ないのでよい経験になったことでしょう。

野菜畑を通り過ぎ、アセロラとトウガラシが植わっている畑に行きました。ここで、アセロラとトウガラシの収穫をしました。アセロラはブラジルでは非常に一般的なフルーツです。炎天下の中、子供たちは一生懸命にアセロラやトウガラシをとりました。アセロラを収穫していると手がかゆくなります。これは虫のせいではなく、アセロラの葉についている小さなとげがかゆくさせるんだということをインストラクターが説明をしてくれました。

収穫したアセロラを持ち帰り、早速アセロラジュースを作ります。2つのグループに分かれて、前半と後半を決めて、一方はアセロラジュース作り、もう一つはトウガラシの苗づくりをしました。絞りたてのアセロラジュースをみんなでおいしくいただきました。

2つとものグループが苗作りとジュース作りをした後は、魚釣りをしました。稲田さんの家にある釣堀でティラピアを釣りました。初めて釣をする子供も多く、すごく楽しい経験になりました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます