石川の上流部は和泉山脈の南葛城山と岩湧山に囲まれた地域です。滝畑ダム付近は花崗岩類がよく見られますが、ダムより上流部は和泉層群の地層が見られます。上流部ではその地層からの石が見られます。

砂岩

石川上流で見られます。和泉層群は今から7000万年前の中生代白亜紀後期、海底にたい積したたい積岩の地層を起源にしています。

礫岩

砕屑物(さいせつぶつ:岩石がくだけたくずのこと)の粒の大きさ(粒度)によって礫岩(2mm以上)、砂岩(2mm~1/16mm)、泥岩(1/16mm以下)に分けます。この礫岩が2mmを少しこえる小石でできています。和泉層群を起源にしています。

泥岩

構成物質の粒の大きさが16分の1ミリ以下のもの(粘土・泥)でできています。和泉層群を起源とします。海底で堆積した粘土・泥が、長い年月の間に岩石となったものです。

※和泉層群

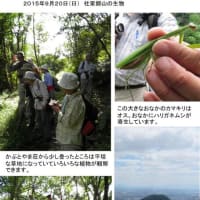

和泉層群は中央構造線の北側に沿って、愛媛県松山市から奈良県五條市まで東西約300kmにわたって分布している地層です。中央構造線の活動によって生まれた盆地状の凹みに堆積物がたまり、埋め尽くされないように継続的に沈降が続いてできた地層です。陸地では隆起運動によって、堆積物が連続的に盆地に運び込まれたことでしょう。堆積盆地には、礫岩(れきがん)・砂岩・泥岩の厚い地層として残っています。写真は、砂の層と礫の層がちょうど接している部分の川原の石です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます