連日ほんとに暑い。前回に続いてヒートアイランドの話題から

今回は絵本ではなく読み物

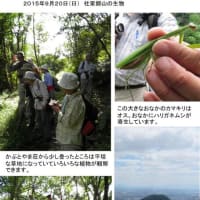

関西でも南の昆虫が北にやってきたぞというのは、当会の昆虫専門家からもよく聞く。

神奈川県でも温暖化は同じ。関東でも、北上する昆虫についてずいぶん前から注目されてきた。

筆者はクロコノマチョウを調べたことからわかったことを中心に話をすすめる。

虫たちはどこへいくのか –クロコノマチョウがおしえてくれたこと—。岸一弘著 ポプラ社 2003年

本のテーマが「クロコノマチョウをはじめあたたかな南でくらしていた虫がぞくぞくと北を目ざしている。虫たちになにがおきているのだろう?」

神奈川県で1990年にクロコノマチョウの幼虫がはじめてみつかった。

クロコノマチョウは九州四国に生息する蝶。食に草はススキ、ヨシ、ジュズダマなどのイネ科の植物。7月下旬ごろから成虫がみられる。9月には2回目がみられる。もともといないところに個体を残すのは暖かい蝶にとって冬をどう越すかということで、筆者は冬のクロコノマチョウをさがしにいき、成虫で冬越しを確認。

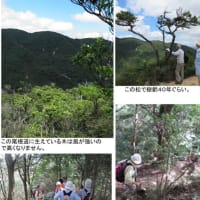

なぜ北へ行くのか、生息地をひろげて子孫を残すことと温暖化も無視できない。

しかし、筆者は静岡県から神奈川県に分布を広げるのに35年、1990年から急速にふえたのはそれだけではないと考えている。「新クロコノマチョウ」が誕生したのではと仮説をとなえている。

最後に北を目指す蝶を比べている。ナガサキアゲハ、ムラサキツバメ、ツマグロヒョウモン、ヒメクダマキモドキ、クマゼミなどの分布をみると温暖化は否定できないと考えています。しかし「新クロコノマチョウ」と考えたたように別の何かがあるかもしれません。

分布がひろがると既存種と競争となり、なんらかの影響も心配されます。

一つの地域で、観察をつづけていると地球全体の環境を考えるきっかけにもなる。という本です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます