当会の魚のページ特に外来種を書く時の資料として参考にした冊子です。

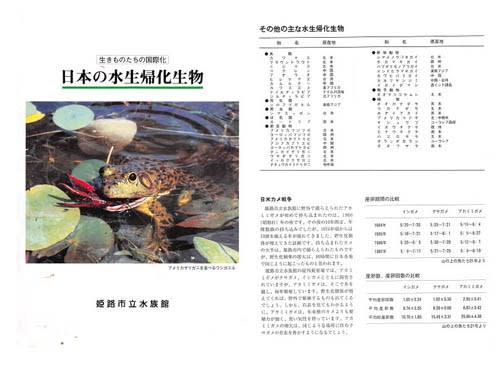

日本の水生帰化生物 姫路水族館著 1995(平成7)年

姫路水族館が平成7(1995)年9月2日~24日に開催された特別展「生きものたちの国際化」(帰化生物展)で展示した水生生物をとり上げた解説書です。

この水族館は播磨地方の里地・里海で見られる身近な生きものを展示した水族館で、淡水の生き物もたくさん展示してあるで、川を主に活動している当団体にとっては資料がたくさんある水族館です。

山にある水族館として有名です

さて、はじめにで「明治、大正、昭和と人や物の国際交流が盛んになるにつれ、外国から日本にやってきた生物の種類も増えました。

初期の水生生物のほとんどは、食用目的で連れてこられたものであり、「害魚」として名高いオオクチバス(ブラックバス)も最初は利用価値の高い「善魚」として移殖されたようです。

戦後になると、アカミミガメやグッピーのように、ペットとして輸入された生物が国内で野生化するようになりました。最近の過熱したペットブームを見ると、日本に連れてこられ、そのまま帰化してしまう生物が、今後もまだまだ増えそう

な気配です。」

オオクチバスの説明に「 琵琶湖は淡水魚の種類も多く、まさに淡水魚の宝庫でした。この湖で最初にオオクチバスが確認されたのは1970年代ですが、それが1984年頃になると爆発的に繁殖し、漁業上の有用種に対する被害が問題になってきました。

滋賀県立琵琶湖文化館の調査によると、1980年頃には、文化館近くで、投網により30種類の魚が採集されましたが、1992年では、タナゴ類などが消え、16種類に減ってしまったそうです。

これは、琵琶湖の水質の悪化なども原因として考えられますが、オオクチバスの増加も大きな原因の一つです。

また、1990年に160尾のオオクチバスを捕猿し、解剖して調べたところ、胃内容物の66.4%が魚類、30.8%がスジエビなどの甲殻類だったそうです。

オオクチバスは、琵琶湖在来の魚食魚であるビワマスやハスなどとの競争にも勝ち、最強の侵略者として、琵琶湖に君臨するようになりました。」

2005(平成 17 )年6月1日から、特定の外来生物を適正に管理し防除を行うことで生態系等への被害を防止することを目的とした「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下、「外来生物法」という。)が施行により、

琵琶湖オオクチバス等防除モデル事業がおこなわれている。

琵琶湖での歴史は

オオクチバス 1974 年(昭和 49 年)に彦根市沿岸で初めて確認され、1983 年(昭和 58 年)頃に大繁殖した。

ブルーギル 1965 年(昭和 40 年)~1975 年(昭和 50 年)にかけて散見され始め、1993年(平成 5 年)に南湖を中心に大繁殖した。その後、生息域を拡大させ、現在では琵琶湖全域に生息する。

コクチバス 1995 年(平成 7 年)に琵琶湖沿岸のマキノ町地先で確認されたが、琵琶湖では繁殖していない。

90年代バス釣りブームのなかで水生帰化生物への警告をつたえる企画展だったと思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます