私たちの祖先は古代から家のまわりの林で、山菜(ワラビ・ ゼンマイ)や木の実(アケビ・キイチゴ・ドングリ)、炊事や暖房に欠かせないまき、枯れ葉など多くの役に立つものをとって生活してきました。人間が山の恵みを受けるために手を加えると里山の林は姿を変えます。武庫川周辺の山々もこのようにしてアカマツ林やコナラ林などの落葉広葉樹の多い林となってきました。

では、人間が全く何も取ったりしなかった頃の昔の林は、どんな姿だったのでしょうか。

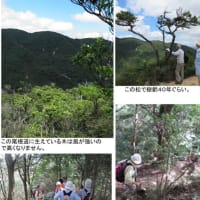

その答えは神社やお寺の林(社寺林[しゃじりん])が教えてくれます。ここには大きな木がたくさんあり、うす暗い林となっています。林のなかに神様が宿っているようで、入ってはいけないような気持ちになります。神や死者の霊をまつる建物とその周りの林は、神聖な場所として木を伐らない習慣が現代まで続き、昔のままの姿が残っているのです。

武庫川沿いの主な社寺林は、西宮市の越木岩神社や公智神社、宝塚市の清荒神、三田市の御霊神社や駒宇佐八幡神社、篠山市の龍蔵寺などがあります。

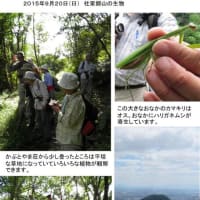

■社寺林の生き物たち■

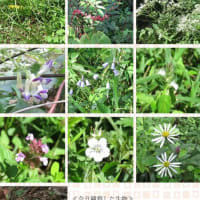

社寺林の植物は、厚くてテカテカと光った葉をもち、1年中 葉をつけた常緑広葉樹とよばれる樹木が多く、スダジイ・ツブラジイ(コジイ)・アラカシ・ツクバネガシ・ヒメユズリハ・ヤ ブツバキ・サカキなどがみられます。特に、スダジイ・ツブラ ジイが一番高く空をおおっていて日当たりがわるく、その下では低い木や草が少なく、ヤブコウジ・テイカカズラ・ベニシダなどがみられる程度です。

動物では、リスやムササビがみられる林があるほか、鳥類ではアオバズク・アオゲラなど、私たちの住んでいる町では見ることのできない動物がすんでいます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます