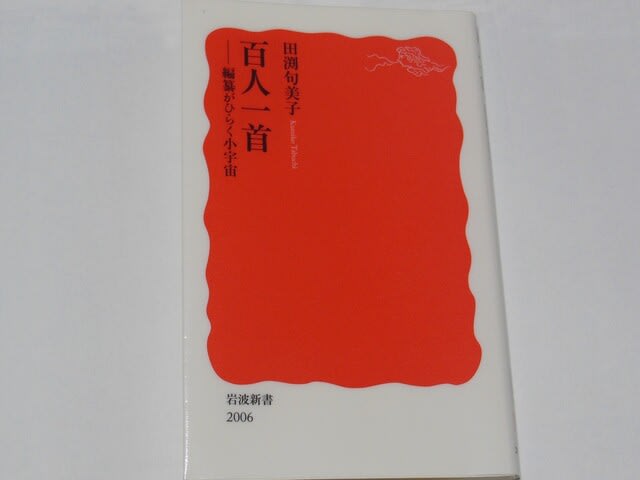

元最高裁判事の著者が、同性婚を認めていない現行法制度が憲法違反であることを論じた本。

著者の問題意識は、「同性愛者同士が自己の性的指向を踏まえた恋愛、性愛に従って、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として、真摯な意思をもって共同生活を営んでいるという同性婚状態にある場合であっても、婚姻によるかけがえのない個人の尊厳としての喜びを享受できないという深刻な不利益を甘受せざるを得ない」、これは個人としての尊厳が損なわれている、まさに憲法13条の幸福追求の権利が損なわれている深刻な状態というべき(8ページ)という点にあります。実に熱い語りです。

著者はこれまでの同性婚を認めていないことの立法不作為の国家賠償請求に関する5つの地裁判決、アメリカの連邦最高裁判決、さらには日本の最高裁での議員定数や非嫡出子の相続分に関する違憲判決などを紹介し論じた上で、憲法第24条の「両性」は「当事者」、「夫婦」は「双方」と読み替えればよく、それが憲法の「文理解釈」としても許容される、それが無理なら憲法第24条第2項を類推適用することにより同性婚を認めていない現行法制度が憲法第24条に反し違憲であるとの結論を導くことができるとしています。生え抜きの裁判官にして元最高裁判事(現在は退官して弁護士)の主張としては大胆なものと言えるでしょう。

ただ、保守派の伝統的価値観にそぐわないために法改正が進まず(頓挫し)法律婚による多数の利益を受けられない問題が継続している点で類似の状況にある夫婦別姓問題では、著者が2015年12月16日最高裁大法廷判決で、憲法違反の反対意見を書いた5人の裁判官に与することなく、夫婦別姓を認めない現行制度は憲法第13条にも第14条にも第24条にも違反しないという多数意見であったことと、同性婚についてのこの熱意の落差はどう考えればいいのか、この本では夫婦別姓には文字通り一言も触れられていないのでわかりませんが、ちょっと悩ましく思いました。

千葉勝美 岩波新書 2024年2月20日発行

著者の問題意識は、「同性愛者同士が自己の性的指向を踏まえた恋愛、性愛に従って、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として、真摯な意思をもって共同生活を営んでいるという同性婚状態にある場合であっても、婚姻によるかけがえのない個人の尊厳としての喜びを享受できないという深刻な不利益を甘受せざるを得ない」、これは個人としての尊厳が損なわれている、まさに憲法13条の幸福追求の権利が損なわれている深刻な状態というべき(8ページ)という点にあります。実に熱い語りです。

著者はこれまでの同性婚を認めていないことの立法不作為の国家賠償請求に関する5つの地裁判決、アメリカの連邦最高裁判決、さらには日本の最高裁での議員定数や非嫡出子の相続分に関する違憲判決などを紹介し論じた上で、憲法第24条の「両性」は「当事者」、「夫婦」は「双方」と読み替えればよく、それが憲法の「文理解釈」としても許容される、それが無理なら憲法第24条第2項を類推適用することにより同性婚を認めていない現行法制度が憲法第24条に反し違憲であるとの結論を導くことができるとしています。生え抜きの裁判官にして元最高裁判事(現在は退官して弁護士)の主張としては大胆なものと言えるでしょう。

ただ、保守派の伝統的価値観にそぐわないために法改正が進まず(頓挫し)法律婚による多数の利益を受けられない問題が継続している点で類似の状況にある夫婦別姓問題では、著者が2015年12月16日最高裁大法廷判決で、憲法違反の反対意見を書いた5人の裁判官に与することなく、夫婦別姓を認めない現行制度は憲法第13条にも第14条にも第24条にも違反しないという多数意見であったことと、同性婚についてのこの熱意の落差はどう考えればいいのか、この本では夫婦別姓には文字通り一言も触れられていないのでわかりませんが、ちょっと悩ましく思いました。

千葉勝美 岩波新書 2024年2月20日発行