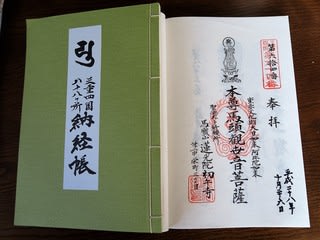

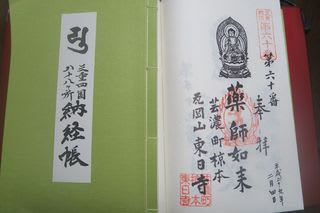

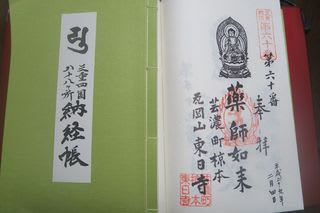

三重四国八十八ケ所霊場第六十番札所

瓦崗山東日寺(がこうざんとうにちじ)津市芸濃町、

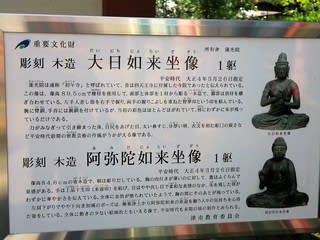

本尊は薬師如来、中興・頼弁和尚により開山、文治元年(1185年)開創、

趣きのある山門は二層作り、

鐘楼の下をくぐって境内へ。

人気のない境内に、元気な子供の声が聞こえる。

裏に回ると中学校があった、子供たちの声っていいな、

この子たちが、歴史あるお寺を守っていってくれることを願う。

88ケ所巡りも番外を含め30ケ所となった。

昨年秋に集中して巡拝をと思っていたが、

夫婦二人で出かけるとなると、なかなか日が合わない。

二人とも、少し仕事を持っているし、趣味が多いときている。

この調子だと満願はいつのことやら。

瓦崗山東日寺(がこうざんとうにちじ)津市芸濃町、

本尊は薬師如来、中興・頼弁和尚により開山、文治元年(1185年)開創、

趣きのある山門は二層作り、

鐘楼の下をくぐって境内へ。

人気のない境内に、元気な子供の声が聞こえる。

裏に回ると中学校があった、子供たちの声っていいな、

この子たちが、歴史あるお寺を守っていってくれることを願う。

88ケ所巡りも番外を含め30ケ所となった。

昨年秋に集中して巡拝をと思っていたが、

夫婦二人で出かけるとなると、なかなか日が合わない。

二人とも、少し仕事を持っているし、趣味が多いときている。

この調子だと満願はいつのことやら。