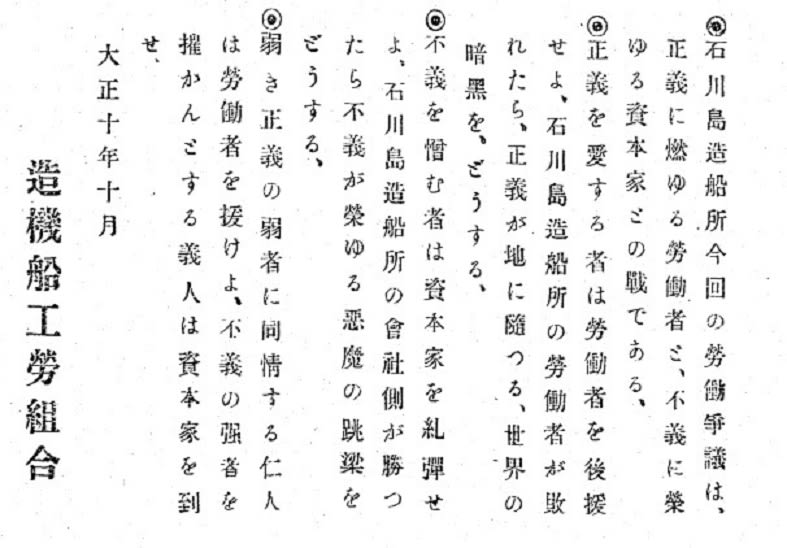

上・1921年石川島造船所争議のビラ

今、戦前労働運動の学習は、1921年から1922年に向かおうとしています。1921年もすさまじい労働者の決起でした。しかも労働者の闘う思想も日々どんどん変化していきます。私の一番の学習テーマ、どうして戦前の労働者があれほどの闘いに決起したのかについて、二村一夫さんの「〈不当な差別〉に対する憤懣(ふんまん)」は大変考えさせられました。1921年前後、この時代の労働者の決起は、「〈不当な差別〉に対する憤懣(ふんまん)」にありという指摘です。

続いて二村一夫さんは、

「日本の労働運動の重要な特色の1つに、きわめて短期間で運動を支える思想がつぎつぎに変化したことがあります。鉄工組合や初期友愛会で基調となったのは、労働者自身が腕をみがき、修養を積むことによって社会的地位を向上させよう、一般社会に受けいれてもらおう、というものでした。ところが、第一次大戦後になると、労働運動は、一般社会に「先ず吾人の人格を認めよ』と要求するようになる。労働者自身の修養も大事だが、それ以上に日本社会そのものが改造されなければならない、改革されなければならないと主張する。労働運動は単なる賃上げ運動ではない、人間解放、社会改造をめざす運動だという主張が強く打ち出されたのは、この頃のことです。『社会改造』の方法として、ギルド社会主義、サンジカリズム、さらにはボルシェビズムが、というように次つぎと新しい思想が受け入れられていきました。そして、1922(大正11)年の総同盟大会では、『我等は労働者階級と資本家階級が両立すべからざることを確信す。我等は労働組合の実力を以て労働者階級の完全なる解放と自由平等の新社会の建設を期す』という綱領を採択するにいたります。『資本と労働の調和』を説き、労資関係を夫婦の間柄になぞらえ、お互の思いやりの必要を説いていた同じ団体とは、とても考えられません。しかも、この間僅かに10年です。この急速な変化は、しばしば、日本の労働者階級の階級意識のめざめとして描かれてきました。そうした側面があることは確かでしょう。しかし、何故このような急速な変化が生じたか、というより生じ得たかといえば、やはり友愛会が労働力の売り手の組織としてはきわめて弱体で、むしろ会員を結びつけていたのは、一般社会の、あるいは企業の、労働者に対する『不当な差別』に対する憤懣だったためではないか、と思われます。『社会的地位向上』と『人格尊重・人間平等』の要求、さらには『労働者階級の解放と自由平等の新社会の建設』という主張の間に、それほど大きな断絶があるとは、労働者自身は意識していなかったのではないか、と思います。」と指摘します。

まさに今に通じる話ではありませんか。今、非正規労働者が4割を超えています。非正規公務員もどんなに働いても月20万円にも届かない超低賃金、一方で巨万の富を独り占めしているひとにぎりの富裕層、資本家階級。文字通り差別社会です。私たちが、今の仲間たちの「〈不当な差別〉に対する憤懣」を真剣に学び、仲間たちのその差別への怒りをしっかりつかむことこそが問われています。戦前の先輩労働者の闘いがまさにそれを示してくれているのではないでしょうか。

**************************************************************************************************************

〈不当な差別〉に対する憤懣(ふんまん)

(企業別組合の歴史的背景〔補訂版〕二村一夫)より

http://nimura-laborhistory.jp/enterprise_union.html

〈不当な差別〉に対する憤懣(ふんまん)

(略)

ところで、戦前の日本の労働争議を分析してみると、日本の労働者が労働組合に何を求め、何を期待していたのかが、よくわかるように思われます。それはどういうことかといえば、日本の労働争議の多くは、単なる経済問題をめぐる争いではなく、道徳的、あるいは感情的な争いを伴うものが少なくない、とよく言われることにかかわっています。とくに大規模な激化した労働争議では労働者の日頃の憤懣が爆発し、それだけに彼等の本音があらわになるところがあります。その本音とは何かといえば「不当な差別に対する怒り」とでも言うほかないものです。

たとえば、1898(明治31)年の日本鉄道の機関方の争議では、ただ賃金の引き上げ要求だけでなく、機関方を「書記同等」の身分にすること、その職名を機関方は機関士に、火夫を機関助手に、掃除夫をクリーナーに改めよという要求を出しています。こうした要求の背後には、かつては他職種の労働者に比べはるかに高い水準だった機関方の賃金が、物価の上昇や他職種の賃金上昇の方が急速だったため、相対的に低下した事実がありました。ただ重要なことは、彼等が賃金を単なる経済問題、生活困窮の問題としてではなく、「書記同等」という地位の問題と不可分のものと考えていた点にあります。彼等は、自分達は単なる労働者ではなく技術者だと主張し、役員として処遇されるべきことを要求し、それにふさわしい高賃金を要求したのでした。

あるいは1907(明治40)年の足尾暴動においても、労働者が至誠会のリーダーが提起した要求に強い反応を示したのは、賃上げとともに、労働者にも内地米を販売せよ、という要求でした。当時、足尾銅山では、賃金と差し引きでさまざまな品物を会社の売店で売っていましたが、内地米は「役員米」と呼ばれて職員だけが購入でき、一般労働者は「南京米」しか買えませんでした。白米が食べたければ、町の米屋から高い金を出して買うほかなかったのです。もちろん職員と鉱夫の間の差別は、米の問題だけではなく、社宅の広さ、内便所か共同便所かなど、衣食住の全般にわたっていました。とくに坑夫(採鉱夫)の場合は、賃金決定にあたる職員がワイロを強要することに対して強い不満を抱いていました。鉱夫にも白米を売れという要求は、こうしたブルーカラーとホワイトカラーの差別に対する全般的な憤懣を象徴するものだったのです。

あるいは戦前の労働争議の争点によく出てきたのは、不公正な職制、えこひいきをする監督者の排斥です。これが足尾の場合と同じような性質をもっていたことは言うまでもないでしょう。また、第一次大戦前後の争議において、職工の身体検査、とくに門前での身体検査がしばしば問題になっています。要するに、退出時に製品や原料などを盗み出そうとしていないかを調べる。これは職工を泥棒あつかいにするもので怪しからん、という場合もありますが、せめて人の見ていないところでやってくれ、と要求する。

このように「差別に対する反対」が日本の労働者の強い要求であり「人間としてあつかえ」ということが労働組合運動の重要な目標であったことは、労働組合の活動家自身の口からも、しばしば語られています。つい先日も『朝日新聞』の「20世紀の軌跡」という連載のなかで、友愛会の婦人活動家であった山内みなさんの話が紹介されていました。ちょっと読んで見ます。

「女工たちが世間の人々からどう見られていたか、山内みなは、『東京市民以下の存在だった』という言葉をよく使った。女工たちがぞろぞろ歩くと、『今日は東京モスリンは休みだ』と、人はさげすみの目で見たという。

『だから演説会では、そのことを必ずいった。女工の問題といえば、まず賃金の問題と思うでしょうが、一番身にこたえていたのはそうじゃなかった』。『社会の人としての待遇を得たい』と演説した。山内の言葉の中には、『女工だって同じ人間だ』の思いがこめられていた。」

その頃の労働組合の機関紙誌を見ると、労働運動の目的は単なる賃金問題ではない、人間の解放の問題だ、という主張がよく出てきます。もちろん労働者が、自分たちが問題にしているのは、賃金ではなく社会の差別だと言ったのを額面どおりに受けとることは出来ないでしょう。賃金だって問題だったに相違ない。実際には、社会的差別と賃金の低さとは同じ問題だったと考えた方がよい。われわれは普段あまり意識せずに使っていますが、賃金など労働条件一般のことを「待遇」と言っています。「待遇改善」というのは「賃上げ」とほとんど同義で使われている。一方、この言葉は、部長待遇、課長待遇といった用例が示すように、地位とか身分とわかち難い内容をもっています。これは、ある意味で象徴的です。賃金が高いか低いかは、単なる経済問題ではなく、その額にその人の人間としての値打ちがかかっている。

これと、どこかで関わっていると思うのは、日本の労働組合の多くが「賃上げ」と同時に、相手の「誠意」ある態度を要求することです。どの会社の団体交渉でも、ごく普通に見られる光景だと思いますが、組合の要求が拒否されたり、要求とあまりにかけ離れた額の回答が出されると、組合側は何というか。「その誠意のない態度は何だ、もっと誠意のある回答を示せ!」とやる。賃上げ額は、いわば相手の誠意のバロメーターとしてあつかわれる。そして相手も、賃上げの余裕があるかないかと言った追及より、誠意の有無でやられる方が存外こたえたりする。もっとも、少し要領のいい経営者になると、組合側の要求にじっと耳を傾け、その要求の正当性も評価した上で、会社の窮状を声涙ともに下るといった態度で訴える。金は少ししか出さず、代りに誠意の大盤振る舞いをする。すると、組合側も存外おとなしく引きさがる、といった結果になる。まだこの他にも、この問題とどこかで関わっていると思われる事実がいくつもあります。たとえば、戦前の日本の大企業にはナニナニ労政と呼ばれた有名な労務管理者がいました。住友の鷲尾勘解治、三井の深川正夫といった人たちですが、彼らは皆んな修養主義、精神主義者になっていく。彼等は労働者との意思疎通を重視するのですが、そこでは論理よりも情緒にたよる傾向が強い。たとえば朝早く、労働者よりも先に出勤して便所掃除をやる。それも、あまり宣伝せず黙々とやる。こういうタイプの人間に一般の労働者は弱い。東大出の法学士で、将来は社長になるかもしれない男が、人のいやがる便所掃除をやる。実に感心なものだ、という訳です。

以上お話ししたことはみな、日本の労働者が、とくに戦前において、彼等のおかれた社会的地位に欝積した不満を持っていたことを示しています。社会全体のなかで、また企業の中でも、自分たちが正当に遇されていないという憤懣が労働者の間で広範に存在しました。それはなぜかといえば、やはり明治維新の変革の性格とかかわっていたと思います。明治維新によって封建的な身分秩序は崩壊した。「四民平等」は単なる建て前でなく、一定の実質をともなっていた。しかし、現実の社会は、文字通りの「平等」を実現した訳ではもちろんなかった。工場や鉱山での労働は、人々が喜んでするというものではなく、経済的な窮迫からやむなく従事するものだったから、一般社会は彼等を「下層社会」として蔑視しがちでした。これについては、例をあげてお話しするまでもないと思います。

労働者は一般社会において差別されただけでなく、経営内でも差別されていました。工場や鉱山では、作業の遂行に必要な職務の序列があります。生産そのものが要求する分業の体系がある。ところで、封建社会における生活体験しかない人びとが、こうした職務の序列を平等な人間相互の関係としてではなく、身分的関係として受け止めることは、ある意味では当たり前のことでした。労働者はその企業内秩序の最下層に位置づけられることになります。

しかし労働者は、これをやむを得ないことだとか、当然のことだとは考えませんでした。この点は、イギリスの労働者階級とは違っています。よく言われることですが、イギリスの労働者階級には「ゼム・アンド・アス」=「奴らと俺たち」という言葉がある。〈奴ら〉とは経営者はもちろん、その手先であるホワイトカラーでもあり、〈俺たち〉はブルーカラー、肉体労働者の仲間です。そこには、労働者階級としての強い連帯感があり「奴ら」は対する烈しい敵対感がある。しかし、同時に労働者の子が労働者であることは当然のことであるとも考えている。もちろん、そこにも明瞭な差別があり、労働者はこれに強い不満を抱いている。ただ同じ「差別に対する不満」といっても、イギリスの労働者の不満と日本の労働者の不満とでは大きな違いがある。

ここで両者の違いとしてとくに問題になるのは、労働者個々人の能力差についての考えです。欧米の労働者の場合は、自分がいかに体力があり技量がすぐれていても、1人だけ残業をしたり、能率をあげることはしない。もしそのようなことをすれば、仲間の仕事を奪い、賃金を切り下げる裏切り者ということになる。「他の連中があぶれないように、ゆっくり仕事をする」というのが当然のことと考えられている。ところが日本の労働者は、能力に違いがあれば、稼ぎに違いが出るのは当然だと考えている。同じ差別反対といっても、日本の場合は能力による差別であれば必ずしもこれを否定しない。日本の労働運動で、出来高賃金反対がなかなか大衆的な目標にならないのも、このためではないでしょうか。

だから、もし企業内での身分格差が、純粋に個々人の能力を反映したものであったなら、労働者の不満もそれほど強くはならなかったでしょう。しかし実際には、企業内の格差、とくに工職格差は、ブルーカラーの労働者にたいへんな不満を抱かせました。どうしてかといえば、それが学歴別であったことによると思います。ご承知のとおり、日本では早くから義務教育が普及しました。小学校では、地主の子供も小作人の子供も机を並べて勉強する。そこでは成績の優劣が評価の基準になる。もちろん、家庭の経済状態は成績にも影響しますが、成績の優劣はそれだけで決まる訳ではない。家が貧しくても、優秀な生徒はいくらもいる。しかし小学校を卒業したところで、家庭の経済状態が大きくものをいいます。家が豊かであれば、中学、高校、大学へと進める。高校、大学を出れば、企業では当然エリート・コースの職員です。中学出は職員にはなっても、多くは下積みで、出世しても係長、課長どまりということになる。家が貧しければ、小学校だけで、すぐ働かなければならない。その場合は、いかに能力があってもなかなか職員にはなれない。こうしたことが、勉強好きで良く出来た子供に、どれほど悔しい思いをさせたかは、今さら申し上げるまでもないでしょう。戦前の労働運動の活動家にはこの悔しさがバネになって、運動に加わった人が少なくない。これらの人々の自伝を読むと、よくわかる。皆一様に言っているのは、小学校の時はいかに良く出来たか、ある者は級長であり、あるいは2番だったという話です。先生は無理をしてでも中学へ行けと言ったけれど、家の事情が許さなかったという。

このあたりから、戦前の日本の労働運動家は、その活動のエネルギーを得ていた場合が少なくないのではないか、と私はそう考えています。日本の労働運動の重要な特色の1つに、きわめて短期間で運動を支える思想がつぎつぎに変化したことがあります。鉄工組合や初期友愛会で基調となったのは、労働者自身が腕をみがき、修養を積むことによって社会的地位を向上させよう、一般社会に受けいれてもらおう、というものでした。ところが、第一次大戦後になると、労働運動は、一般社会に「先ず吾人の人格を認めよ」と要求するようになる。労働者自身の修養も大事だが、それ以上に日本社会そのものが改造されなければならない、改革されなければならないと主張する。労働運動は単なる賃上げ運動ではない、人間解放、社会改造をめざす運動だという主張が強く打ち出されたのは、この頃のことです。「社会改造」の方法として、ギルド社会主義、サンジカリズム、さらにはボルシェビズムが、というように次つぎと新しい思想が受け入れられていきました。そして、1922(大正11)年の総同盟大会では、「我等は労働者階級と資本家階級が両立すべからざることを確信す。我等は労働組合の実力を以て労働者階級の完全なる解放と自由平等の新社会の建設を期す」という綱領を採択するにいたります。「資本と労働の調和」を説き、労資関係を夫婦の間柄になぞらえ、お互の思いやりの必要を説いていた同じ団体とは、とても考えられません。しかも、この間僅かに10年です。この急速な変化は、しばしば、日本の労働者階級の階級意識のめざめとして描かれてきました。そうした側面があることは確かでしょう。しかし、何故このような急速な変化が生じたか、というより生じ得たかといえば、やはり友愛会が労働力の売り手の組織としてはきわめて弱体で、むしろ会員を結びつけていたのは、一般社会の、あるいは企業の、労働者に対する「不当な差別」に対する憤懣だったためではないか、と思われます。「社会的地位向上」と「人格尊重・人間平等」の要求、さらには「労働者階級の解放と自由平等の新社会の建設」という主張の間に、それほど大きな断絶があるとは、労働者自身は意識していなかったのではないか、と思います。

(後略)