おはようございます。

おはようございます。

6月16日(水曜日) 晴れ

5月からかかっていた仕事の入稿を終え、いそいそと映画を観に行った。

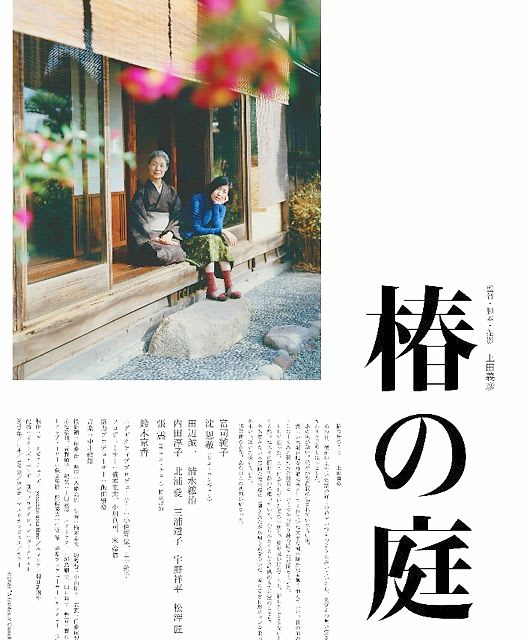

「椿の庭」。想像したものより上をいく、映像とセリフに、しばらく頭の中から離れませんでした。そんな日々の中から、考えてみました。

時間がぽかっとあいたら美術館か映画館、それとも思い切ってどこかひとおもいに出掛けたいと思っている。いま一番、行ってみたいところを聞かれたら「美術館へ!」と言うだろう。

企画展なら、一つのテーマでの、さまざまな書き手の翻訳に出会えるだろうし、特別展であるなら、ひとりの作家の初期の作品から晩年、筆をおく前の最晩年の描いたものを一気通貫して、みることができる喜びがある。

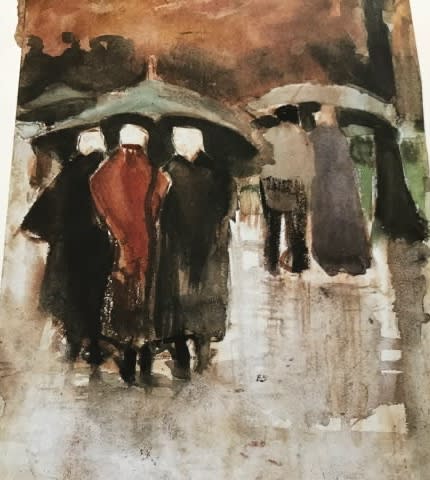

ゴッホやピカソでは、画家を志した頃から繰り返し描いた素描の数々やエッチングの技法などをみるにつれ、全盛期と全く異なる表現があり、見るに楽しいし、猛々しい描き方、色のおき方を、線を眺めていると混沌とした苦悩や喜びもみえて、感慨深い思いがある。年表や解説を読み、作品を見くらべて心情を探るのも、いい。

ちなみに、トップの絵はゴッホの「レストランの内装」。初期の「雨」という作品も胸を打たれる。詩的だ。

タヒチや動物など、楽園の美しさを生涯にわたって多く描いたゴーギャンだが、「オレンジのある静物」などをみると、ハッとする。作家の新たな才能を見出したような気になる。そのみずみずしい、甘そうな果実の色、ほどよい重さに。

◇続きはnoteで↓

すこぉし、ぼんやりとしたところがあると思う。

ここにいるのに、どこか違うものをみている。そんな時が、あなたはないだろうか。

「あなたは浮世ばなれしているところのある人だから」

家人は、わたしのことを、こう比喩する。そういえば、付き合いはじめた頃から、隣のシートに体を預けてドライブしながら、別の時間と空間のなかに身を置いているようなことが、なかったとはいえない(笑)。

ただ。ここで書こうとしているのは、わたしの浮世ばなれの話しではない。

ここにいながら、いつか読んだ物語と、現実に起こっているいまを、行ったり来たりすることが「最高の快楽」というおかしな癖について書いてみようと思う。

初めて、タイを訪れたのは娘のNが幼稚園のとき。だから、20年以上前にさかのぼる。たぶん、片言の日本語で「まあま、お腹すいた」と言えたのか、言えなかったのかくらい。タイ航空で飛び、ヒルトンスクンビットバンコクに4泊した。

船上マーケットやエメラルド寺院、アユタヤの遺跡、ローズガーデンで伝統舞踊もみて、象の背中にも乗った。象の背中は、とげとげの固い毛で覆われていることを知ったショックは、いっそう衝撃的だった。

「次はどこへ行こうか」

「だから、チャオプラヤー川のほとりにある、ザ・オリエンタル・バンコク(旧名)で、運河(クローン)をみたいの」

わたしの決意は、出発前のそれと全く変わらない。同じ言葉を飛行機の中でも繰りかえし、ファミリー連れの旅であっても一歩も譲らなかった。「行ってどうするの?」おそらく、何度言われたか知れなかったが、相手も根負けして、町のタクシーを拾ってホテルへたどり着いたのは、もう夕方近かったはずだ。

広くはない、シンプルなロビー。西からさすギラつく太陽を微塵も感じさせない清閑とした空間だった。調度品のライトの当たり具合が、ホテルの風格を物語っていた。向かったのはプールサイドに近いテラスだ。

白いテーブルと椅子を片付けていたレストランのチーフが、真っ白な歯で笑う。親しみを込めた挨拶。ああ、ここは「微笑みの国だった」ことを知った。

👇

(続きは、こちらの↓noteで)

SNSってなんだろう?

仕事の折、散歩の途中で、お風呂の中で、よく考えます。

ここに生きてるよ、笑っているよ。日々切磋琢磨しているよ、と。デジタルの波間に、自分の分身を泳がせてみることかな?

先日、東京の鶴川にある「武相荘」へ行きました。

敷地に足を踏み入れた途端に、正子と次郎の「鶴川日記」の日々がわーっとわたしの頭の中にこぼれてきて、(その記憶はまた後日書きます)胸がいっぱいになる。

玄関入ってすぐの場所に、一人一人の略年譜が貼られていた。じっとそれを眺めているうち、誰に頼まれもしなくていい。記憶がしっかりしているうちに書いておきたいな、そういう気持ちが湧いてきたのでした。

数日後に年代順に追って、仕事歴をざーっと書いてみました。

当時のいろいろな思いがよぎってきます。大変だったことは浮かばない。仕事で関わった人の顔ばかりがぽっ、ぽっと浮かんできました。

当時の自分。海外旅行などの記憶も思い出されてきます。

出来上がった時には、こんなものかしらと、いう感じでしたが、一日おいてみると、地味だなーと思う。会社時代は名前のある企業とコラボするような、華やかな仕事もさせていただきましたが、フリーランスになってからは、10年、20年と、同じ企業からの、同じコンテンツの依頼が多い。とはいっても、毎号、中味は変わるので刺激的だし、面白味はあるんですよね。

ま、こんなものか、と。プロフィールに添えて記事投稿(note)をしました。

しかしです。「スキ」の報告がつき始めると、いろいろ気になるんです。ここもちゃんと書いておこうとか、写真を差し込んだほうがわかりやすいなとか。webの記事で追えるなら飛べるようにしたほうが親切なのかな、とか。中途半端はよくない……とも。

仕事がたてこんでいるというのに、自分はなにをやっているんだろう……?

「好印象にみられたい」。「せめて誤解されたくない」そんなモヤモヤがあることに気づき、地味だった投稿がギラギラとする気がして。慌てて閉じて、仕事に戻る。

ああ、SNSって、やはり苦手。しんどい……かも。ちょっと臆病になる自分がいました。

わたしがTwitterを始めたきっかけは、関東出身の仲のいい友人と唯一繫がれる手段が、Twitterであったことからです。売れっ子の漫画家であるため、近況を知れて、レスやダイレクトメールでコミュニケーションできる機会は、Twitterが一番という理由がありました。

また、「宣伝会議」のインタビュー記事を執筆する機会が多くあって、「あなたにとって、SNSとは?」と必ず取材対象者にむけてパターンとして聞く設問があり、ああ、もうSNSをスルーすることは時代の流れとしてできないな、と思い始めていました。

ただ。わたしが取材で出会う文化人や自分の名前で仕事をする人は、実のところSNSをあまり肯定はしていませんでした。

「SNSに依存すると自分のあたまで考えることをしなくなる。だから、わたしはどこか新しい場所を旅するときでも決してSNSはみないようにしています。自分の発見や直感力を大事にしたいから」

ある人は、力をこめてこう言いました。

「検索エンジンに頼るあまり、カンタン、即、情報がはいってくるので人間は想像力を失っていきます。自分の目と足でさがす、それが大切です。自分の目とペンの力こそ大切なんです」

情報過多のある種の怖さ、「負の遺産」を、改めて知る思いでした。

「ただいま」

声をかけてみたが返事がない。玄関で靴をぬいで廊下を歩いて台所へ行き、居間、奥の仏間に入っても気配はなかった。あれ、どこへ? と思った瞬間に、レンガ色のセーターの背中がぬっとみえた。

縁側で、その人は、橙だいだいの木をみていた。冬の終わりの弱々しい日だまりの中にいた。

こんなに、小さな人だったっけ。

背中の小さなその人は、わたしの幼い頃と、とてもよく似た微笑み方で縁側からわたしのことを見上げていた。母のことだ。

続きはこちら。↓

戸惑いの89歳、スマホデビュー!|みつながかずみ|writer|note

「ただいま」 声をかけてみたが返事がない。玄関で靴をぬいで廊下を歩いて台所へ行き、居間、奥の仏間に入っても気配はなかった。あれ、ど...

note(ノート)

noteで、エッセイを、書くようにしています。「こと葉の蔵」と「こと葉の舟」に乗せていきます。

よろしかったら、お時間あれば、お目よごしにクリックしてみてください。時々こうして貼るようにします。