ヘンベイン (Henbane Hyoscyamus niger, 別名、 henbane, black henbane,

stinking nightshade、ヒヨス) 説明はWikiから、

ナス科の植物で、非常に有毒です。ヨーロッパとシベリアの温帯地域が原産であり、イギリス諸島に帰化しています。

https://www.amazon.com/Hyoscyamus-Heirloom-CAPSULES-Gardener-Collector/dp/B06ZXVFBRQ

ヘンベインは、マンドレイク、ベラドンナ、チョウセンアサガオ等の植物と組み合わせて、その向精神作用を利用して麻酔薬として用いられてきました。向精神作用としての幻視や浮遊感覚があります。ヘンベインの利用は大陸ヨーロッパ、アジア、中東で始まり、中世にはイギリスに伝わりました。古代ギリシャ人によるヘンベインの利用はプリニウスによって記録されています。この植物はHerba Apollinarisと記述され、アポローンの神官 (4/8参照) が神託を得るのに用いられました。

ヘンベインには毒性があり、動物は少量で死に至ります。ヘンベインの葉や種子には、ヒヨスチアミン、スコポラミン、その他のトロパンアルカロイドが含まれています。人間がヒヨスを摂取した時の症状には、幻覚、瞳孔散大、情動不安、肌の紅潮等があり、人によっては頻脈、痙攣、嘔吐、高血圧、超高熱、運動失調等の症状が現れます。

上の絵は、このブログで取り上げることは珍しい、アメリカのものですが、今のアメリカにはこの種の、千数百年は逆戻りしたかという、毒草、毒にんじん等を使った奪胎目的のサイトがごまんとあります。決して参考になさらないように。命に関わることになります。

11世紀から16世紀にホップに代用されるまで、ヘンベインはビールの原料として風味付けに用いられてきました(例えば、1516年のビール純粋令では、ビールの原料として麦芽、ホップ、水以外の使用が禁じられました)。1910年、ロンドン在住のアメリカ人ホメオパシー実践者であるホーリー ハーヴェイ クリッペンは、妻を毒殺するのにヒヨスから抽出したスコポラミンを用いたと言われています。またハムレットの父の耳に注がれたヘベノンという毒物はヘンベインのことであるとも考えられています。

https://www.etsy.com/jp/listing/796297979/atropa-belladonna-deadly-nightshade

ベラドンナ(学名:Atropa bella-donna、ナス科オオカミナスビ属の草本。和名は、オオカミナスビ、オオハシリドコロ、セイヨウハシリドコロ)説明はWikiから、

ベラドンナは多年草で、最近では北アフリカおよび西アジア、北アメリカの地域で帰化しています。湿気が多く、石灰質の肥えた土壌の場所で群生しているのを見ることができます。早春に葉に包まれた新芽を出し、全長は 40cm から 50cm 程度、最高で 5m ほどにもなる。花期は夏ぐらいまでで、くすんだ紫色の花を咲かせる。この花が過ぎた後に緑色の実をつけ、1cm ほどに膨らんで、黒色に熟していく。この実は甘いといわれるが、猛毒を含んでいるため絶対に食してはいけません。

名前は、イタリア語で「美しい女性」を意味する bella donna の読みそのままで、古くには女性が瞳孔を拡大させるための散瞳剤として、この実の抽出物を使用したことに由来します。

全草に毒を含むが、根茎と根が特に毒性が強い。また、葉の表面にも油が浮いており、これに触れるとかぶれ(ひどい場合は潰瘍)がおきる。主な毒の成分はトロパンアルカロイドで、摂取し中毒を起こすと、嘔吐や散瞳、異常興奮を起こし、最悪の場合には死に至ります。これは、ハシリドコロ属のハシリドコロなどと同様の症状である。ベラドンナのトロパンアルカロイドの成分は、ヒヨスチアミンやアトロピン(l-ヒヨスチアミン )、他にノルヒヨスチアミン、スコポラミン等が含まれる。これらの物質は副交感神経を麻痺させるため、先述のような症状が起こります。また、鳥類と鹿、ウサギなどの多くの動物はベラドンナを食べても中毒を起こしません。(犬猫は中毒を起こす)ベラドンナを食べた動物を人間が食べて死に至ってしまう場合があり、日本国外では、実をブルーベリーなどと誤認し食中毒を起こした例が報告されています。

用法・用量を守って使用すれば有用であり、成分の強い根茎と根はベラドンナコン(ベラドンナ根)として日本薬局方にも収められています。ベラドンナコンに含まれるアトロピンは硫酸アトロピンの原料になり、ベラドンナコンの成分を水またはエタノールに浸出させたものはベラドンナエキスと呼ばれます。また、ベラドンナ総アルカロイド成分は鼻みずを抑える効果があることから多くの市販鼻炎薬に含まれることがあるため、まれに全身に発熱を伴う発疹などの薬疹症状を呈することがあります。

マンドレイク https://blog.strictlymedicinalseeds.com/growing-mandrake-beyond-the-basics/

マンドレイク https://plantlust.com/plants/14374/mandragora-officinarum/

マンドレイク(Mandrake、Mandragora officinarum、別名マンドラゴラ(Mandragora)説明はWikiから、

ナス科マンドラゴラ属の植物。茎はなく、釣鐘状の花弁と赤い果実をつけます。

古くから薬草として用いられたが、魔術や錬金術の原料として登場します。根茎が幾枝にも分かれ、個体によっては人型に似る。幻覚、幻聴を伴い時には死に至る神経毒が根に含まれます。

人のように動き、引き抜くと悲鳴を上げて、その声を聞いた人間は発狂して死んでしまうという伝説があります。根茎の奇怪な形状と劇的な効能から、中世ヨーロッパを中心に、伝説がつけ加えられ、魔術や錬金術を元にした作品中に、悲鳴を上げる植物としてしばしば登場する。絞首刑になった受刑者の男性が激痛から射精した精液から生まれたという伝承もあり、形状が男性器を彷彿とさせるまたこの植物のヘブライ語「ドゥダイーム」は、「女性からの愛」を指すヘブライ語「ドード」と関連すると考えられ、多産の象徴と見られました。

南方熊楠は、周密などの書いた中国の文献に登場する「押不蘆」なる植物が、麻酔の効果らしき描写、犬を使って引き抜くなどマンドレイクと類似している点、ペルシャ語ではマンドレイクを指して「ヤブルー」と言っているまた、パレスチナあたりで「ヤブローチャク」と言っている点から、これは恐らく宋代末期から漢代初期にかけての期間に、アラビア半島から伝播したマンドラゴラに関する記述であると指摘し、雑誌『ネイチャー』に、その自生地がメディナであると想定した文を発表しています。

古代ギリシャでは「愛のリンゴと呼ばれ、ウェヌスへ捧げられた。」また、ウェヌス神話における「黄金のリンゴがマンドレイクである」とする説もあります。

地中海地域から中国西部にかけて自生する。コイナス属又はナス科マンドラゴラ属に属し、薬用としてはMandragora officinarum L.、M. autumnalis Spreng.、M. caulescens Clarkeの3種が知られています。ともに根にヒヨスキアミン、トロパンアルカロイド クスコヒグリンなど数種のアルカロイドを含む。麻薬効果を持ち、古くは鎮痛薬、鎮静剤、瀉下薬(下剤・便秘薬)として使用されたが、毒性が強く、幻覚、幻聴、嘔吐、瞳孔拡大を伴い、場合によっては死に至るため現在薬用にされることはほとんどありません。複雑な根からは人型のようになるのもあり、非常に多く細かい根を張る事から強引に抜く際には大変に力が必要で、根をちぎりながら抜くとかなりの音がする。この音が伝説のマンドラゴラの叫びの部分を、その毒性が叫びを聞いた者は死ぬといった逸話の由来と思われます。

マンドレイクの数々をご紹介しておきます。

タキュイナムサニタティスから、マンドラゴラ 1474

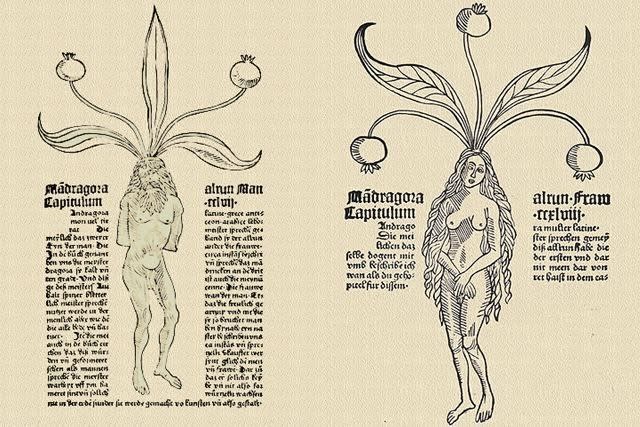

マンドラゲ – Hortus Sanitatis de Mayence, 1485

Dioscorides, De materia medica, s.VII, Napoles Biblioteca Nazionale, Cod Gr 1 f.90

マンドレイクに男女の別があるのは、ディオスコリデスのこの絵に依ると思われます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます