先日、制振ダンパーの実験を見学してから、制振ダンパーのことが頭から離れません。

木造住宅を新築する時、住まい手の方に制振ダンパーを勧めた方がよいのかどうか、勧めるなら何を勧めるべきか考えています。

というのも、現状では木造住宅の新築に制振ダンパーを採用するうえでの業界共通の基準がなく、制振ダンパーを製造している各社が、自社製品の良いところだけを宣伝しあっているような状態だからです。良心的な製品もある一方、効果が疑問視されるような製品もあるようです。

そこで数値的な比較の前に、業界の専門書にはどう書いてあるかを確認しました。

日本建築学会発行『木質構造基礎理論』には定性的な表現ではありますが、制振について書かれている部分があります。

そこには、木造で用いられる制振ダンパーが3種類+αに分類され、それぞれの特徴などが書かれています。

その概要は

(1)筋かい型

多く用いられるが、変形が少し進んでからでないと効き始めにくい

(2)シアリンク型、間柱型

変形がそれほど進まないうちに効き始められる

(3)方杖型

壁の四隅の固定具合によって効くかどうかの影響を受ける

ということのようです。

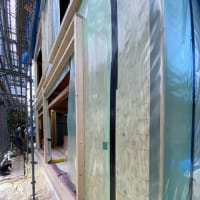

一番良いのは(2)のシアリンク型、間柱型のように見えますが、シアリンク型、間柱型はだいたい現場搬入時の梱包が大きく、値段が高そうです。

住宅の中にどれくらいの量の制振ダンパーを設けるかでも効き具合が違うので、梱包がそれほど大きくなく、コストも抑えられやすい(1)の筋かい型を採用するのも一つの手かもしれません。

(3)の方杖型は、壁の四隅の固定具合が純粋なピンで、柱や梁が方杖型のダンパーに押されても全く変形しないのであれば良いのかもしれませんが、なかなか実情はそのような理想状態ではないように思います。

それ以外の判断基準としては、実物大の壁や建物モデルに設置した実験を行い、その結果が公開されているかなどが参考になると思います。

なかなか部材毎に数値的な比較ができないのですが、参考にしていただければと思います。

木造住宅を新築する時、住まい手の方に制振ダンパーを勧めた方がよいのかどうか、勧めるなら何を勧めるべきか考えています。

というのも、現状では木造住宅の新築に制振ダンパーを採用するうえでの業界共通の基準がなく、制振ダンパーを製造している各社が、自社製品の良いところだけを宣伝しあっているような状態だからです。良心的な製品もある一方、効果が疑問視されるような製品もあるようです。

そこで数値的な比較の前に、業界の専門書にはどう書いてあるかを確認しました。

日本建築学会発行『木質構造基礎理論』には定性的な表現ではありますが、制振について書かれている部分があります。

そこには、木造で用いられる制振ダンパーが3種類+αに分類され、それぞれの特徴などが書かれています。

その概要は

(1)筋かい型

多く用いられるが、変形が少し進んでからでないと効き始めにくい

(2)シアリンク型、間柱型

変形がそれほど進まないうちに効き始められる

(3)方杖型

壁の四隅の固定具合によって効くかどうかの影響を受ける

ということのようです。

一番良いのは(2)のシアリンク型、間柱型のように見えますが、シアリンク型、間柱型はだいたい現場搬入時の梱包が大きく、値段が高そうです。

住宅の中にどれくらいの量の制振ダンパーを設けるかでも効き具合が違うので、梱包がそれほど大きくなく、コストも抑えられやすい(1)の筋かい型を採用するのも一つの手かもしれません。

(3)の方杖型は、壁の四隅の固定具合が純粋なピンで、柱や梁が方杖型のダンパーに押されても全く変形しないのであれば良いのかもしれませんが、なかなか実情はそのような理想状態ではないように思います。

それ以外の判断基準としては、実物大の壁や建物モデルに設置した実験を行い、その結果が公開されているかなどが参考になると思います。

なかなか部材毎に数値的な比較ができないのですが、参考にしていただければと思います。