グーグル検索に、「添付文書 医療機器 脊椎内固定器具 側弯症手術」をキーワードとして検索をしてみて下さい。

多くの PDF をダウンロードすることができます。これらは、脊椎固定手術に用いられる医療機器、いわゆるインスツルメンテーションあるいはインプラントと呼ばれるチタン製(あるいはステンレス製)金属で作られたスクリュー、ロッド等の「添付文書」です。添付文書とは、簡単に申し上げると、それらの製品を製造販売している企業が販売時に製品に添付して出荷する、医師等に向けた「製品概要、注意事項」という意味合いの資料です。この添付文書は、法律で義務付けられた文書であり、万が一にもこの添付文書を同梱せずに製品が出荷された場合は、メーカーは製品回収(リコール)を直ちに実施し、出荷先で「事故等の問題」が発生していないかを確認する義務がある重要な位置づけのものです。

サンプル的にダウンロードした添付文書からひとつコピーを下記に示しました。

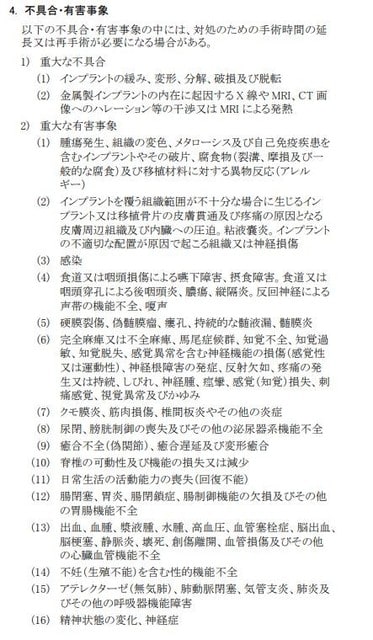

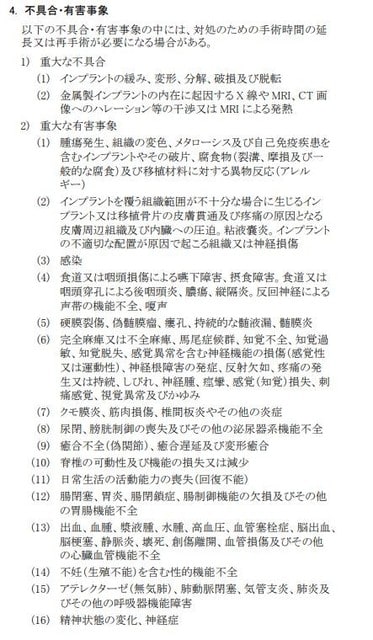

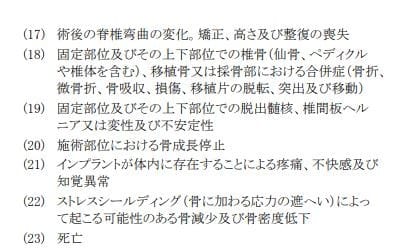

不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象のなかには、対処のために手術時間の延長又は再手術が必要になる場合がある。

1) 重大な不具合

(1) インプラントの緩み、変形、分解、破損及び脱転

(2) 金属製インプラントの内在に起因するX線や MRI、CT画像へのハレーション等の干渉又はMRIによる発熱

2) 重大な有害事象

(1) 腫瘍発生、組織の変色、メタローシス及び自己免疫疾患を含むインプラントやその破片、腐食物

(裂溝、摩損及び一般的な腐食)及び移植材料に対する異物反応(アレルギー)

(2) 略

(3) 感染

(4) 略

(5) 略

(6) 完全麻痺又は不全麻痺、馬尾症候群、知覚不全、知覚過敏、知覚脱失、感覚異常を含む神経機構の損傷

(感覚性または運動性)、神経根障害の発症、反射欠如、疼痛の発生又は持続、しびれ、神経腫、痙攣

感覚(知覚)損失、刺痛感覚、視覚異常及びかゆみ

(7) 略

(8) 略

(9) 癒合不全(偽関節)、癒合遅延及び変形癒合

(10) 脊椎の可動性及び機能の損失又は減少

(11) 略

(12) 略

(13) 略

(14) 略

(15) 略

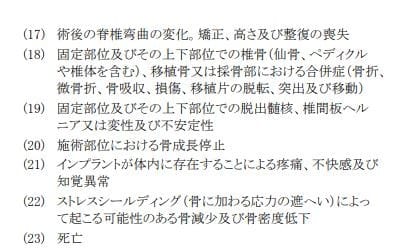

(16) 精神状態の変化、神経症

(17) 略

(18) 略

(19) 略

(20) 略

(21) 略

(22) 略

(23) 死亡

これらひとつひとつの説明も加えたほうがよいかと思いますが、ここでは省略させていただきます。

今回の記事での趣旨は

「心臓手術、京大で手術ミス、患者死亡」のニュースを読み考えたこと : 添付文書を入手すること」

に記載した「手術の前のインフォームドコンセントの際には、ぜひとも添付文書をもらい、その内容を理解しましょう」について、具体的にお示ししたい。ということにあります。

誤解を招きたくないので、ここに改めて書きますが、私は、

1. 手術は、しなくて済むのならしないほうが良い。ゆえに思春期特発性側弯症では「装具療法」を

なによりも重視して、患者さんにもがんばって欲しい

2. しかし、装具をしても、抑えきれずに進行する側弯症は存在する。手術を選択するしかない場合はある。

3. 手術は「専門医」.....思春期特発性側弯症手術を数多く実施している実績も、学術経験も、

そして先生の人柄も含めて、「どなたに手術」を託すのかを、よく考える必要がある

これが私の意見です。

そして、手術には「つねにリスク」が伴うということも事実です。どんな経験豊かな先生の手術であっても

不測の事態はありえます。

その不測の事態とは、どういうものであって、その先生はそのような事態・状況をどう考えているのか、

過去にどのような経験をしてきたのか、それを踏まえて、現在はどのような対策をしているのか

そのような事柄をインフォームドコンセントの際に、先生から説明を受けることの重要性をお聞きいただきたいのです。

質問をして、その質問にどう回答されるのか、そのやり取りの中で、皆さんは、その先生に手術を託すかどうかの

判断もできると思います。

上記に記した「添付文書の不具合・有害事象」は、こういうことが起こり得ます・過去に起こったことがあります。という情報の提供になります。医師は、これらの情報を踏まえて、対応策を考えていることになります。

そういう情報を知ることが、皆さんにとってもとても大切です。

そして、もうひとつは、この中には、医師としても対処のできない「不具合・有害事象」も含まれている。ということも知っていただきたいと思います。

というのは、この「添付文書」という文書の意味合いが「メーカーの立場を守る」という側面があるからです。

端的に言いますと、

「記載のない出来事が発生したら、メーカーの責任」

逆に言えば

「記載した出来事が発生しても、それはメーカーの責任ではない」 ということです。

この法的な背景を踏まえて、もう一度、上記の不具合・有害事象を読んでいただければと思います。

なにか、釈然としないものを感じられませんでしょうか?

この釈然としない感覚ゆえに 「私的考察 no 1」において、

医療ビジネスで利益を得ている企業から集められるお金は

直接、医療被害者の救済の為に使われるべき

ということを述べさせていただきました。

同添付文書の記載事項を続けてみます。

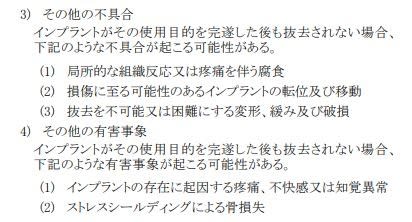

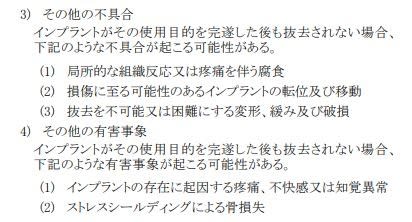

3) その他の不具合

インプラントがその使用目的を完遂した後も抜去されない場合、下記のような不具合が起こる可能性がある

(1) 局所的な組織反応又は疼痛を伴う腐食

(2) 損傷に至る可能性のあるインプラントの転位及び移動

(3) 抜去を不可能又は困難にする変形、緩み及び破損

4) その他の有害事象

インプラントがその使用目的を完遂した後も抜去されない場合、下記のような有害事象が起こる可能性がある

(1) インプラントの存在に起因する疼痛、不快感又は知覚異常

(2) ストレスシールディングによる骨損失

これを読まれた方は、

「脊椎固定手術後には、背中に入れたインプラントは 抜いた ほうがいいんだ」

と考えると思います。

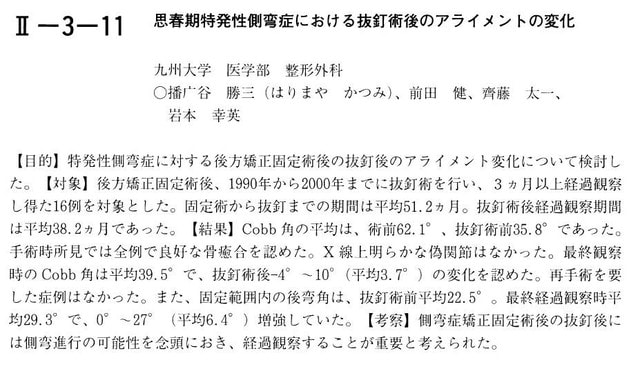

一方、次のような医学報告があります。

同事例の報告は他にもあります。

同報告から書き写します。

「......当センターでは骨癒合が得られた後、患者の希望に応じて抜釘を行ってきた。しかし、抜釘を行った症例において

その後、新たに脊柱変形が進行する例がみられている。.....抜釘後の新たな脊柱変形の進行に関する因子について検討した」

「......抜釘後平均3年で変形進行が見られ、しかも抜釘時には全例良好な骨癒合を確認していることより、この変形進行は

偽関節やクランクシャフト現象ではなく、骨癒合範囲における骨の弾性や重力の影響による いわゆる たわみ によるものであろと推測された。」

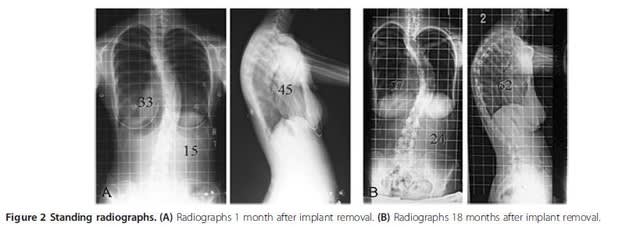

次の医学報告にも、そのような急激な変化を起こす側弯症の事例が述べられています。

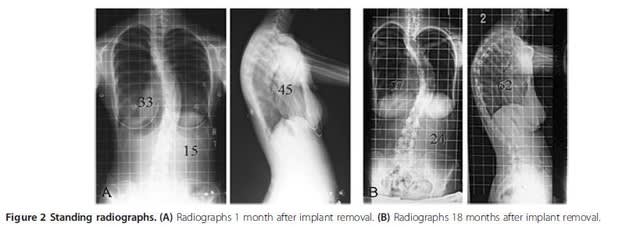

こちらは英文の医学論文(2013年)ですが、書かれているのは、日本の先生です。抜釘の理由は、手術後3年程してからのインプラントに起因すると思われる痛みの再発のために、抜釘されています。しかし、その抜釘から15カ月後に側弯カーブが急激 (29度 → 57度) に進み始め、改めてインプラントで固定する再手術が行われました。

☞ 医療機器を開発・製造・販売しているメーカーの添付文書には「抜釘しろ」と書いてあります。

もし抜釘しないで何か問題が発生したら、それは医師の責任、という意味合いになります。

でも、抜釘後の側弯進行があることも、側弯症手術をしている先生がたはご存知です。

さて、どうしたら、いい? と先生がたも葛藤することになると思います。

.....患者さんに判断してもらうしかないかなア......

赤字で示した「患者の希望に応じて」とは、このような医師側の事情によるものだと推測されます。

手術後に痛みが再発したのは、手術をした医師の技術の問題?

抜釘後に側彎カーブが再び進みだしたのは医師の技術の問題?

もちろん、そうではないと証明できる証拠はありません。同時に、そうだと証明できる証拠もありません。

ただひとつ明確に言えることは、医師は手術を受ける患者に対して、きっちりと起こりえる様々な不測の事態について説明を

しておかなければならない、ということです。もし説明をし忘れていて、その事象が発生した場合、

その事象の発生が医師の技術に起因するものではないとしても、医師は説明不足の責任を問われることになります。

なぜ、その手術で使用することになっている医薬品や医療機器の添付文書を用意して、その内容について

患者さんはできるだけ理解する努力をしたほうがいい、先生から説明を受けたほうがいいですよ、と述べているのは

そうすることで、

① 医師も患者も、何か不測の事態が発生したときに、「説明した」「聞いてない」というような、

感情論に発展するような事態を避け得る

② 医師は、添付文書を踏まえてあらためて手術に伴うリスクを説明することで、

ああそうだ、こんなこともあり得るんだ、という再認識のチャンスを得ることができる、ということ

☞ 「心臓手術、京大で手術ミス、患者死亡」

この医療事故も、いわば不測の事態が発生した事例なわけですが、

後付けの知恵とそしりを受けるかもしれませんが、もし、患者が医師に添付文書を要求していたら

避け得たかもしれない事例と見えてしまうのです。

もし医師が添付文書を患者に示しながらインフォームドコンセントをしていたら、

カテーテルを縫い込んでしまう、という可能性が事実としてあることを知るチャンスを得たかもしれない

そう見えてしまうのです。

自分の身は自分で守る。 ある意味、非常に残念な言い方ですが、いまはそういう時代に生きている、と思います。

お医者さんにとっても、ご自分の身を守るために、ぜひとも添付文書を活用していただきたいと思いますし、また患者さんも

その内容を理解するのは、とても難しいでしょうが、受けられる手術にどういうリスクがあるか、ということを知ることで

リスクとベネフィットを勘案して、手術を決断もできますし、そして、誰に自分の命を託すか、という選択の手段にも

なりうる。ということをぜひとも覚えておいていただきたいのです。

こういう書き方をしますと、おそらく先生からは、「あれだけの分量のある添付文書の中身を素人の患者に説明する ?

そんな時間がどこにあると思うんだ !!!! 」 とお叱りを受けそうです。

現場において、先生がたはとてつもなく忙しく、日本におけるあの忙しさは、異常ともいえるものです。原因のひとつには

日本の医療行政の在り方にも問題の根があると思いますが、ここではその点については、脇におかせていただき、

いま、現場でできうるだろうことを書かせていただきます。

「添付文書」それ自体は医療機関向けに作製されたものですから、患者さんが内容を理解すること、理解してもらうことは、

かなり難易なことになり、その仕事を先生に担っていただくのは現実的ではありません。

ありえる方法としては、患者さん向けの説明資料は、その医薬品・医療機器を製造販売しているメーカーに依頼して、作製してもらう、ということあると考えます。メーカーにはそのようなプラスアルファの資料を作製する義務があると考えるのです。

添付文書を作製するのはメーカーの責任だが、患者への説明は医師の義務・責任であって、メーカーはタッチできない。

とメーカー側は言うかもしれません。 あるいは、医師の労務を肩代わりするのは、公正競争規約違反だから、できないのだと。

もしそうであるならば、「医薬品業界団体」「医療機器業界団体」が作製すれば良いと思うのです。

特定のメーカーが、特定の医師や医療機関に対して「労務提供」することは確かに公正競争規約違反になるからできないかもしれません、しかし、「業界団体」が「一般医療機関が一般の患者さんに説明するための資料を作製」することはなんら問題はないはずです。

特定の企業がすることが許されないのであれば、「業界団体」が「網羅的な資料」を作製することはできるはず。

脊椎内固定器具を用いる手術に一般的に起こりえる不具合・有害事象はどこのメーカーのインプラントであっても

そこには大きな差はありません。 事実、現在流通している各社の添付文書における不具合・有害事象の記載内容は

どこのメーカーの添付文書を読んでも、ほとんど差はありません。

ですから、業界団体が「網羅的な資料」を作製し、もしその網羅的資料だけでは不足する部分が、その特定メーカーの

特定インプラントにあるのであれば、それはそのメーカーが追加資料を作製するなり、先生にしっかりと説明することで

患者さん側への対応は、より充実したものになるでしょう。

どこの業界に、「この製品を使用することで (患者さん)あなたは死亡することがあります」と書いた文章を

用意するだけで、死亡に対する免責が得られる業界があるでしょうか ?

そもそも「死亡」と書いた根拠、裏付けデータはどこにあるのでしょう?

......こういう面では、先生がたは、とてもメーカーに対して優しすぎると思います。

☞この場合の「死亡」というのは、その医療機器が直接の原因ではない場合も含めてのことで、例えば、

患者さんが有していた元々の病気が誘因となった心臓発作とか、血栓が飛んで脳梗塞を発症したたためとか

そういうことも含めてのことなのですが、

死亡を含め、上記添付文書に記載された不具合・有害事象の根拠資料、医学文献、データ、発生件数、発生頻度、

原因、対応策、 そういうもろもろを先生がたはメーカーにほとんど聞くことがありません。

聞かないがゆえに、メーカーも用意する意識がない、というのが現状だと思います。

たとえば、手術後に「インプラントに起因する痛み」が発生することがある。と書かれているわけですが、その原因を患者さんから質問されたとき、どのように回答されるでしょう?

回答できる、ということは、その原因を知っているわけですから、そのような痛みが発生しない対処法も知っていて当然

そう考えるのが、一般人の常識です。

手術後、どれくらいの時期で、どういう痛みが発生するのか、その痛みはいつまで続くのか? 治るのか? 治らないのか?

そもそも、何が原因で「痛み」が発生するのか?

ひとつ、ひとつをつきつめていきますと、先生がいままで気に止めていなかったこと、あるいは、気づくべきであったことが

見えてくると思います。

そして、そういう根本を、インフォームドコンセントという仕組みを有効ならしめるために、メーカーも考え、対応することで、メーカーも、本来あるべき姿

つまり、「医療は患者の治療のためにある」という 根本原則を思い出すことになると思います。

☞ 蛇足的な言い方になりますが、メーカーが製品を国内で販売する為には、国から承認を得る必要があるわけですが、

その審査をするのが PMDA であり、「添付文書」も審査資料のひとつです。

でも、その審査のなかで、「添付文書」のひとつひとつの文書の根拠資料とか、データとか、発生件数、発生頻度、

その不具合・有害事象の発生原因、そして原因がわかっていれば、対応策

そういうことが審査されることは、新規品を除いて、ほぼありません。

審査されることがないがゆえに、メーカーもそのような資料も準備しなければ、データを蓄積することもありません。

誰のための審査 ? 何のための審査 ? と考えてしまいます ......これが日本の現実です

先生は先生自身を守るために、患者さんは患者さん自身を守るために、

手術の前には、添付文書を利用して、インフォームドコンセントを実施してみてはいかがでしょうか ?

それによつて、全ての医療事故がなくなるわけではありませんが、

事前にもう一度読んでおいてよかった。という事象は必ずあると思います。

august03

インプラント抜釘後の側彎カーブの進行については、当ブログの下記の記事も参照されてください。

「側わん症手術後の矯正率損失 correction loss について No.4」 2008年7月

「(追記あり) 側わん症手術後の矯正率損失 correction loss について No.3」

「(追記あり) 側わん症手術後の矯正率損失 correction loss について No.2」

「(追記) 側わん症手術後の矯正率損失 correction loss について」

多くの PDF をダウンロードすることができます。これらは、脊椎固定手術に用いられる医療機器、いわゆるインスツルメンテーションあるいはインプラントと呼ばれるチタン製(あるいはステンレス製)金属で作られたスクリュー、ロッド等の「添付文書」です。添付文書とは、簡単に申し上げると、それらの製品を製造販売している企業が販売時に製品に添付して出荷する、医師等に向けた「製品概要、注意事項」という意味合いの資料です。この添付文書は、法律で義務付けられた文書であり、万が一にもこの添付文書を同梱せずに製品が出荷された場合は、メーカーは製品回収(リコール)を直ちに実施し、出荷先で「事故等の問題」が発生していないかを確認する義務がある重要な位置づけのものです。

サンプル的にダウンロードした添付文書からひとつコピーを下記に示しました。

不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象のなかには、対処のために手術時間の延長又は再手術が必要になる場合がある。

1) 重大な不具合

(1) インプラントの緩み、変形、分解、破損及び脱転

(2) 金属製インプラントの内在に起因するX線や MRI、CT画像へのハレーション等の干渉又はMRIによる発熱

2) 重大な有害事象

(1) 腫瘍発生、組織の変色、メタローシス及び自己免疫疾患を含むインプラントやその破片、腐食物

(裂溝、摩損及び一般的な腐食)及び移植材料に対する異物反応(アレルギー)

(2) 略

(3) 感染

(4) 略

(5) 略

(6) 完全麻痺又は不全麻痺、馬尾症候群、知覚不全、知覚過敏、知覚脱失、感覚異常を含む神経機構の損傷

(感覚性または運動性)、神経根障害の発症、反射欠如、疼痛の発生又は持続、しびれ、神経腫、痙攣

感覚(知覚)損失、刺痛感覚、視覚異常及びかゆみ

(7) 略

(8) 略

(9) 癒合不全(偽関節)、癒合遅延及び変形癒合

(10) 脊椎の可動性及び機能の損失又は減少

(11) 略

(12) 略

(13) 略

(14) 略

(15) 略

(16) 精神状態の変化、神経症

(17) 略

(18) 略

(19) 略

(20) 略

(21) 略

(22) 略

(23) 死亡

これらひとつひとつの説明も加えたほうがよいかと思いますが、ここでは省略させていただきます。

今回の記事での趣旨は

「心臓手術、京大で手術ミス、患者死亡」のニュースを読み考えたこと : 添付文書を入手すること」

に記載した「手術の前のインフォームドコンセントの際には、ぜひとも添付文書をもらい、その内容を理解しましょう」について、具体的にお示ししたい。ということにあります。

誤解を招きたくないので、ここに改めて書きますが、私は、

1. 手術は、しなくて済むのならしないほうが良い。ゆえに思春期特発性側弯症では「装具療法」を

なによりも重視して、患者さんにもがんばって欲しい

2. しかし、装具をしても、抑えきれずに進行する側弯症は存在する。手術を選択するしかない場合はある。

3. 手術は「専門医」.....思春期特発性側弯症手術を数多く実施している実績も、学術経験も、

そして先生の人柄も含めて、「どなたに手術」を託すのかを、よく考える必要がある

これが私の意見です。

そして、手術には「つねにリスク」が伴うということも事実です。どんな経験豊かな先生の手術であっても

不測の事態はありえます。

その不測の事態とは、どういうものであって、その先生はそのような事態・状況をどう考えているのか、

過去にどのような経験をしてきたのか、それを踏まえて、現在はどのような対策をしているのか

そのような事柄をインフォームドコンセントの際に、先生から説明を受けることの重要性をお聞きいただきたいのです。

質問をして、その質問にどう回答されるのか、そのやり取りの中で、皆さんは、その先生に手術を託すかどうかの

判断もできると思います。

上記に記した「添付文書の不具合・有害事象」は、こういうことが起こり得ます・過去に起こったことがあります。という情報の提供になります。医師は、これらの情報を踏まえて、対応策を考えていることになります。

そういう情報を知ることが、皆さんにとってもとても大切です。

そして、もうひとつは、この中には、医師としても対処のできない「不具合・有害事象」も含まれている。ということも知っていただきたいと思います。

というのは、この「添付文書」という文書の意味合いが「メーカーの立場を守る」という側面があるからです。

端的に言いますと、

「記載のない出来事が発生したら、メーカーの責任」

逆に言えば

「記載した出来事が発生しても、それはメーカーの責任ではない」 ということです。

この法的な背景を踏まえて、もう一度、上記の不具合・有害事象を読んでいただければと思います。

なにか、釈然としないものを感じられませんでしょうか?

この釈然としない感覚ゆえに 「私的考察 no 1」において、

医療ビジネスで利益を得ている企業から集められるお金は

直接、医療被害者の救済の為に使われるべき

ということを述べさせていただきました。

同添付文書の記載事項を続けてみます。

3) その他の不具合

インプラントがその使用目的を完遂した後も抜去されない場合、下記のような不具合が起こる可能性がある

(1) 局所的な組織反応又は疼痛を伴う腐食

(2) 損傷に至る可能性のあるインプラントの転位及び移動

(3) 抜去を不可能又は困難にする変形、緩み及び破損

4) その他の有害事象

インプラントがその使用目的を完遂した後も抜去されない場合、下記のような有害事象が起こる可能性がある

(1) インプラントの存在に起因する疼痛、不快感又は知覚異常

(2) ストレスシールディングによる骨損失

これを読まれた方は、

「脊椎固定手術後には、背中に入れたインプラントは 抜いた ほうがいいんだ」

と考えると思います。

一方、次のような医学報告があります。

同事例の報告は他にもあります。

同報告から書き写します。

「......当センターでは骨癒合が得られた後、患者の希望に応じて抜釘を行ってきた。しかし、抜釘を行った症例において

その後、新たに脊柱変形が進行する例がみられている。.....抜釘後の新たな脊柱変形の進行に関する因子について検討した」

「......抜釘後平均3年で変形進行が見られ、しかも抜釘時には全例良好な骨癒合を確認していることより、この変形進行は

偽関節やクランクシャフト現象ではなく、骨癒合範囲における骨の弾性や重力の影響による いわゆる たわみ によるものであろと推測された。」

次の医学報告にも、そのような急激な変化を起こす側弯症の事例が述べられています。

こちらは英文の医学論文(2013年)ですが、書かれているのは、日本の先生です。抜釘の理由は、手術後3年程してからのインプラントに起因すると思われる痛みの再発のために、抜釘されています。しかし、その抜釘から15カ月後に側弯カーブが急激 (29度 → 57度) に進み始め、改めてインプラントで固定する再手術が行われました。

☞ 医療機器を開発・製造・販売しているメーカーの添付文書には「抜釘しろ」と書いてあります。

もし抜釘しないで何か問題が発生したら、それは医師の責任、という意味合いになります。

でも、抜釘後の側弯進行があることも、側弯症手術をしている先生がたはご存知です。

さて、どうしたら、いい? と先生がたも葛藤することになると思います。

.....患者さんに判断してもらうしかないかなア......

赤字で示した「患者の希望に応じて」とは、このような医師側の事情によるものだと推測されます。

手術後に痛みが再発したのは、手術をした医師の技術の問題?

抜釘後に側彎カーブが再び進みだしたのは医師の技術の問題?

もちろん、そうではないと証明できる証拠はありません。同時に、そうだと証明できる証拠もありません。

ただひとつ明確に言えることは、医師は手術を受ける患者に対して、きっちりと起こりえる様々な不測の事態について説明を

しておかなければならない、ということです。もし説明をし忘れていて、その事象が発生した場合、

その事象の発生が医師の技術に起因するものではないとしても、医師は説明不足の責任を問われることになります。

なぜ、その手術で使用することになっている医薬品や医療機器の添付文書を用意して、その内容について

患者さんはできるだけ理解する努力をしたほうがいい、先生から説明を受けたほうがいいですよ、と述べているのは

そうすることで、

① 医師も患者も、何か不測の事態が発生したときに、「説明した」「聞いてない」というような、

感情論に発展するような事態を避け得る

② 医師は、添付文書を踏まえてあらためて手術に伴うリスクを説明することで、

ああそうだ、こんなこともあり得るんだ、という再認識のチャンスを得ることができる、ということ

☞ 「心臓手術、京大で手術ミス、患者死亡」

この医療事故も、いわば不測の事態が発生した事例なわけですが、

後付けの知恵とそしりを受けるかもしれませんが、もし、患者が医師に添付文書を要求していたら

避け得たかもしれない事例と見えてしまうのです。

もし医師が添付文書を患者に示しながらインフォームドコンセントをしていたら、

カテーテルを縫い込んでしまう、という可能性が事実としてあることを知るチャンスを得たかもしれない

そう見えてしまうのです。

自分の身は自分で守る。 ある意味、非常に残念な言い方ですが、いまはそういう時代に生きている、と思います。

お医者さんにとっても、ご自分の身を守るために、ぜひとも添付文書を活用していただきたいと思いますし、また患者さんも

その内容を理解するのは、とても難しいでしょうが、受けられる手術にどういうリスクがあるか、ということを知ることで

リスクとベネフィットを勘案して、手術を決断もできますし、そして、誰に自分の命を託すか、という選択の手段にも

なりうる。ということをぜひとも覚えておいていただきたいのです。

こういう書き方をしますと、おそらく先生からは、「あれだけの分量のある添付文書の中身を素人の患者に説明する ?

そんな時間がどこにあると思うんだ !!!! 」 とお叱りを受けそうです。

現場において、先生がたはとてつもなく忙しく、日本におけるあの忙しさは、異常ともいえるものです。原因のひとつには

日本の医療行政の在り方にも問題の根があると思いますが、ここではその点については、脇におかせていただき、

いま、現場でできうるだろうことを書かせていただきます。

「添付文書」それ自体は医療機関向けに作製されたものですから、患者さんが内容を理解すること、理解してもらうことは、

かなり難易なことになり、その仕事を先生に担っていただくのは現実的ではありません。

ありえる方法としては、患者さん向けの説明資料は、その医薬品・医療機器を製造販売しているメーカーに依頼して、作製してもらう、ということあると考えます。メーカーにはそのようなプラスアルファの資料を作製する義務があると考えるのです。

添付文書を作製するのはメーカーの責任だが、患者への説明は医師の義務・責任であって、メーカーはタッチできない。

とメーカー側は言うかもしれません。 あるいは、医師の労務を肩代わりするのは、公正競争規約違反だから、できないのだと。

もしそうであるならば、「医薬品業界団体」「医療機器業界団体」が作製すれば良いと思うのです。

特定のメーカーが、特定の医師や医療機関に対して「労務提供」することは確かに公正競争規約違反になるからできないかもしれません、しかし、「業界団体」が「一般医療機関が一般の患者さんに説明するための資料を作製」することはなんら問題はないはずです。

特定の企業がすることが許されないのであれば、「業界団体」が「網羅的な資料」を作製することはできるはず。

脊椎内固定器具を用いる手術に一般的に起こりえる不具合・有害事象はどこのメーカーのインプラントであっても

そこには大きな差はありません。 事実、現在流通している各社の添付文書における不具合・有害事象の記載内容は

どこのメーカーの添付文書を読んでも、ほとんど差はありません。

ですから、業界団体が「網羅的な資料」を作製し、もしその網羅的資料だけでは不足する部分が、その特定メーカーの

特定インプラントにあるのであれば、それはそのメーカーが追加資料を作製するなり、先生にしっかりと説明することで

患者さん側への対応は、より充実したものになるでしょう。

どこの業界に、「この製品を使用することで (患者さん)あなたは死亡することがあります」と書いた文章を

用意するだけで、死亡に対する免責が得られる業界があるでしょうか ?

そもそも「死亡」と書いた根拠、裏付けデータはどこにあるのでしょう?

......こういう面では、先生がたは、とてもメーカーに対して優しすぎると思います。

☞この場合の「死亡」というのは、その医療機器が直接の原因ではない場合も含めてのことで、例えば、

患者さんが有していた元々の病気が誘因となった心臓発作とか、血栓が飛んで脳梗塞を発症したたためとか

そういうことも含めてのことなのですが、

死亡を含め、上記添付文書に記載された不具合・有害事象の根拠資料、医学文献、データ、発生件数、発生頻度、

原因、対応策、 そういうもろもろを先生がたはメーカーにほとんど聞くことがありません。

聞かないがゆえに、メーカーも用意する意識がない、というのが現状だと思います。

たとえば、手術後に「インプラントに起因する痛み」が発生することがある。と書かれているわけですが、その原因を患者さんから質問されたとき、どのように回答されるでしょう?

回答できる、ということは、その原因を知っているわけですから、そのような痛みが発生しない対処法も知っていて当然

そう考えるのが、一般人の常識です。

手術後、どれくらいの時期で、どういう痛みが発生するのか、その痛みはいつまで続くのか? 治るのか? 治らないのか?

そもそも、何が原因で「痛み」が発生するのか?

ひとつ、ひとつをつきつめていきますと、先生がいままで気に止めていなかったこと、あるいは、気づくべきであったことが

見えてくると思います。

そして、そういう根本を、インフォームドコンセントという仕組みを有効ならしめるために、メーカーも考え、対応することで、メーカーも、本来あるべき姿

つまり、「医療は患者の治療のためにある」という 根本原則を思い出すことになると思います。

☞ 蛇足的な言い方になりますが、メーカーが製品を国内で販売する為には、国から承認を得る必要があるわけですが、

その審査をするのが PMDA であり、「添付文書」も審査資料のひとつです。

でも、その審査のなかで、「添付文書」のひとつひとつの文書の根拠資料とか、データとか、発生件数、発生頻度、

その不具合・有害事象の発生原因、そして原因がわかっていれば、対応策

そういうことが審査されることは、新規品を除いて、ほぼありません。

審査されることがないがゆえに、メーカーもそのような資料も準備しなければ、データを蓄積することもありません。

誰のための審査 ? 何のための審査 ? と考えてしまいます ......これが日本の現実です

先生は先生自身を守るために、患者さんは患者さん自身を守るために、

手術の前には、添付文書を利用して、インフォームドコンセントを実施してみてはいかがでしょうか ?

それによつて、全ての医療事故がなくなるわけではありませんが、

事前にもう一度読んでおいてよかった。という事象は必ずあると思います。

august03

インプラント抜釘後の側彎カーブの進行については、当ブログの下記の記事も参照されてください。

「側わん症手術後の矯正率損失 correction loss について No.4」 2008年7月

「(追記あり) 側わん症手術後の矯正率損失 correction loss について No.3」

「(追記あり) 側わん症手術後の矯正率損失 correction loss について No.2」

「(追記) 側わん症手術後の矯正率損失 correction loss について」