リチウムバッテリーを組むときに使うバスバー。

バスバーとはバッテリーのセルどうしを接続したりバッテリーからの取出しを普通バスバーと呼んでいる。

アリババやアリエクからLiFePO4を購入するとバスバーが一緒に付いて来る。

バッテリーによってバスバーの大きさは色々だが、今回はバッテリーから取出す場合についての目安について。

これが意外によく聞かれるので、簡単にボクのやり方をご紹介。

左側は400AhのLiFePO4に一緒について来たもので、右側は280Ahのもの。

400Ah用のものは厚さが3.0mmで幅が30mmとごついやつを14mmのボルトで締上げる。

規格ではMAX400A流せるというものだが断面積は30×3t=90㎟

こちらは280Ahのものは厚さが2.6mmで幅が20mmを6mmのボルトで締める。

バッテリーの規格ではMAX280A流せるというもので断面積は20×2.6t= 52㎟

上記を簡単に検証してみる。

日本のバスバーの規格はJIS-C8480にあるが、それに準じるとバカでかくなって現実的ではない。

あまり難しい事を言わずに、銅線に通せる電流を20㎟ あたりピークで100Aとする。

それで先ほどのバスバーを計算してみると、

400Ah 90㎟/20㎟ × 100A = 450A

280Ah 52㎟/20㎟ × 100A = 260A

大体ほぼ似たような数字になっている。

バッテリーから電流の取出しのバスバーを作る場合、アルミ板のほうが加工しやすい。

でも銅に比べアルミは約1.6倍電気を通しにくいので、仮に200A通せるようにするには

200A / 100A×20㎟ × 1.6倍 = 64㎟

幅30mmのアルミ板であれば 2.2mmの厚さがあればいい。

こんな事ばかり書いているとまたまたブログ読者が減りそうだが、次に聞かれたらネットを見ろと言える。

快適化やトラブル事例はこちらに沢山あります。

↓ ランキングに参加していますのでどちらか一つクリックして応援、お願いします。

参考になれば幸いです。

マンションでのDIYは騒音問題が大変ですが、頑張って下さい、応援してますよ!!

400Ahのリチウムは14mmのボルトですからアルミ板に穴あけが必要です。

アルミ板は1.5~2mmくらいが開けやすいですよ。

アルマイト処理されたものは電気を通しませんから注意が必要です。

結局、普通のアルミに買い直したんですね。

その度に少し説明してきましたが、一度ブログに上げておけば参考になるだろうとの思いです。

やり直すのはかなり面倒ですから一度で完結したいですね。

私も大きさが分からないので教えていただいたくちです。

お陰でリチウムがうまく組み上がって今は電子レンジ使い放題です。

春には旅が出来ればと願っていますが、どうなりますかね。

私は、「これぐらいでいいっか」と、思って作業したところは、結局後でやり直す羽目になります(笑)

最近、やっと学習能力が半分ぐらいできましたwww

毎回、こんなもんでええやろうとやっています。

経験のある人はそれで通用しますが、やったことのない人はどちらかと言うと驚くほど両極端です。

どちらかと言うと、ここまでしなくてもという過度なケースが多いですよ。

屁理屈でもいいので何らかの指標があれば目安になりそうです。

コストを下げるための方法だと思います。

見えないバスバーなどは出来るだけコストが掛からない方法を選択しています。

でも、幅が5cmあれば少々の電流は流れます。

見てないので何とも言えませんが、他に問題がありそうですね。

恐れ入りました(笑)

我が家のバッテリー取り出しに「アルミ板」を使用してますがt=1.5mm程度だと思います。

使用電流は最大でも100A以下です。

t=3mmは無い訳ではないですがこのままで大丈夫でしょう。

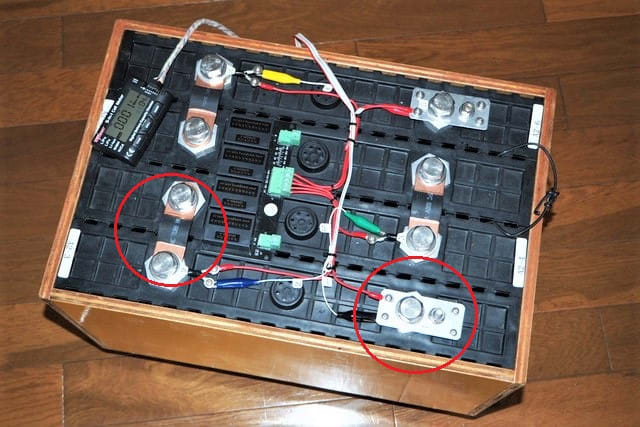

昨日、lifepo4バッテリー2個ある内の1個を開けてみました。

アリエクからヒーターで暖めて外せと指示があったので、ヒートガンを使用して行いました。良かったのか悪かったのか接着は点付けで数カ所でしたので外すのに苦労しませんでした。

中を開けてびっくりです。100AHと思われる物を2並列4直列で構成されていました。

今日のブログと同じバスバーらしき物は、幅は5cm程度で2枚併せて1mmも無いような胴板?でした。(涙)

このバスバーが電圧降下が激しい方のバッテリーでしたので、バスバーの容量不足が原因でしょうか?

アリエクには写真を送付し、返金を求めています。

また、進展があれが報告させて頂きます。