秋田県立博物館。秋田市金足鳰崎後山。

2023年6月4日(日)。

菅江真澄の墓、古四王神社を見学後、北へ進み秋田県立博物館に着いた。

秋田県立博物館は、考古・歴史・民俗・工芸・生物・地質の6部門と、「菅江真澄資料センター」・「秋田の先覚記念室」からなる総合博物館である。

人文展示室では、旧石器時代から、近現代までの秋田の歴史を紹介。ユニークな形の人面付き環状注口土器や、日本最大級の大型磨製石斧を初めとした貴重な実物資料が多数展示されている。

「菅江真澄資料センター」は充実した展示室であるが、内部撮影禁止。広報誌「真澄」を配布。

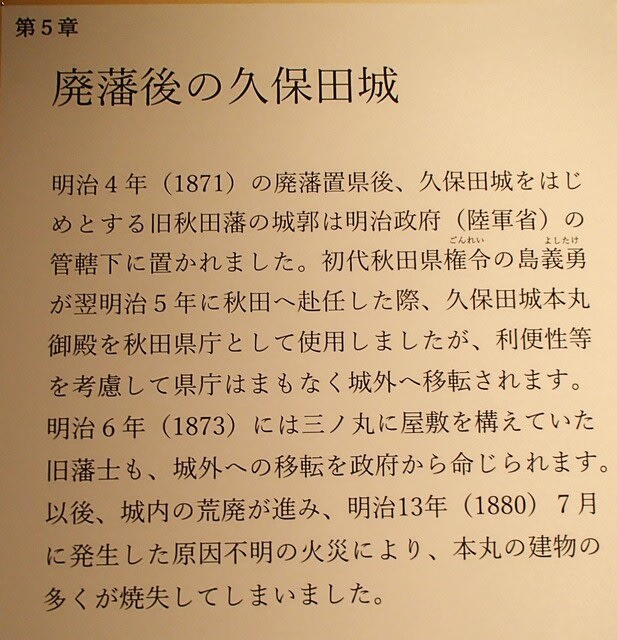

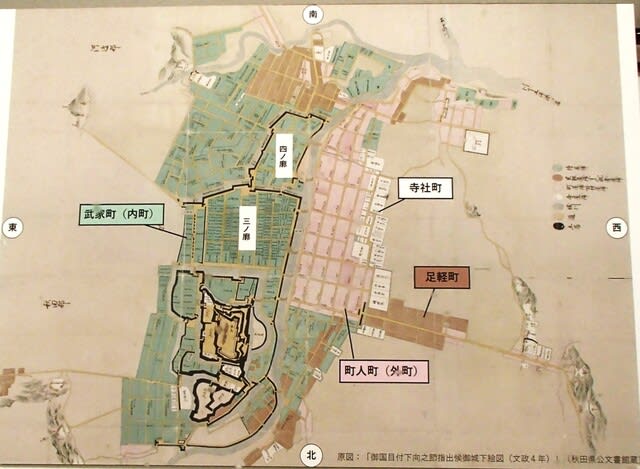

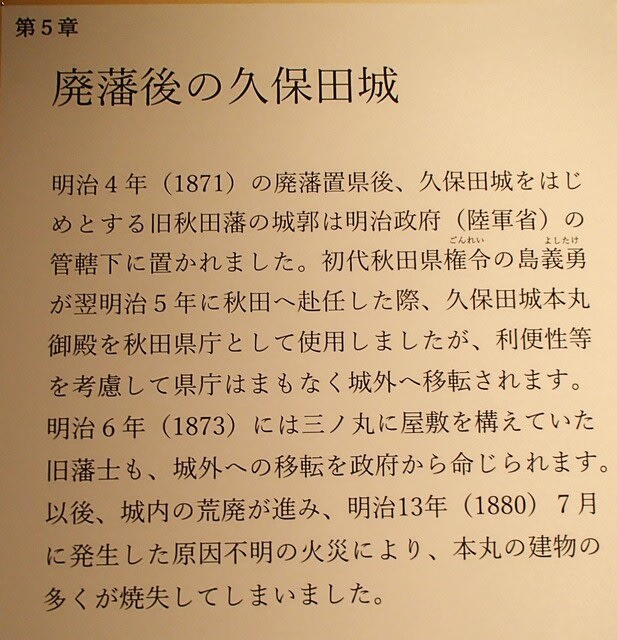

企画展「秋田藩の絵図 描かれた城と城下町」。2023年4月29日~6月11日から。

江戸時代、幕府や全国の諸藩は様々な種類の絵図を作成しました。その一例が、大名の居城や城下町を描いた城絵図です。都市として発展を遂げた城下町の様子や、軍事拠点としての工夫が凝らされた城郭の構造などを読み解く上で、城絵図は大変貴重な資料となっています。

秋田藩では、居城の久保田に加えて横手・大館の支城の存続が許されたため、それぞれの城絵図が作成され、現在に至るまで大切に保管されてきました。また、江戸時代初期に城郭が破却された角館や湯沢においても、城下町に類似した町並みが残り、その様子が絵図に描かれています。

今回の企画展では、秋田藩の城絵図や関連資料を一堂に集め、秋田の城郭の特色や城下町の変遷などを皆様にご紹介いたします。

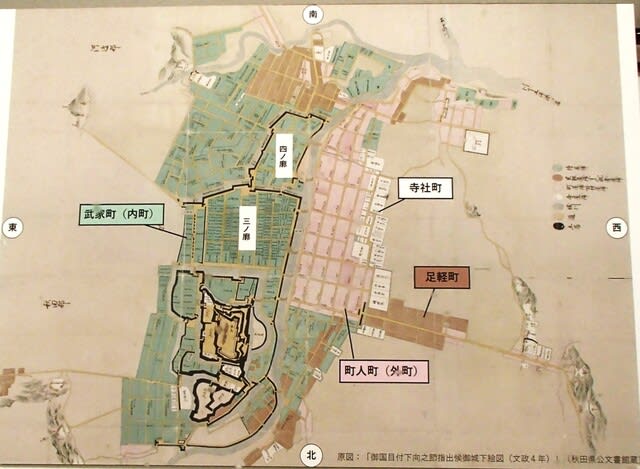

秋田久保田城絵図 。文政4 (1821)年。県公文書館蔵。

幕府の国目付(諸藩を監察するために派遣された役人)への提出用に作成された久保田城の城郭絵図。本丸や二ノ丸などの曲輪の大きさ、櫓・井戸などの数、堀の長さや幅など、実に詳細な情報が掲載されている。

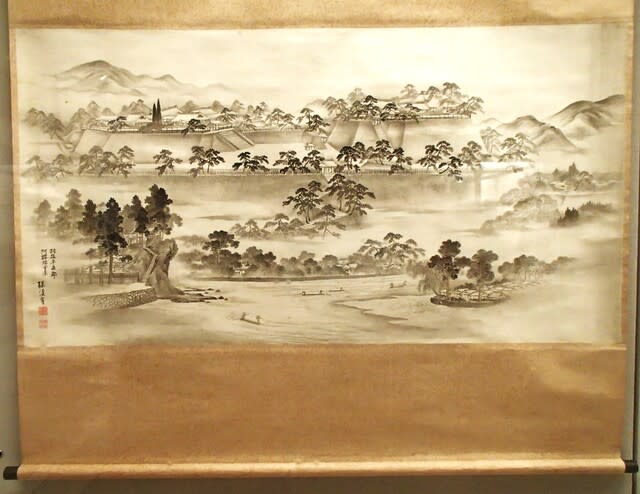

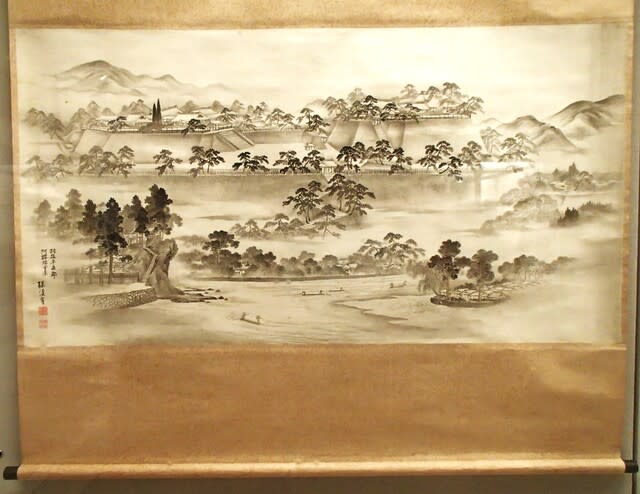

久保田城図 。明治18( 1885)年。 渡辺昌一筆。当館蔵。

三ノ丸の南に面した広小路の方角から眺めた久保田城の様子を、明治時代に回想して描いた作品。三階建ての隅櫓など、江戸時代の実態とは異なる描写が見られる。一方で、多少の誇張はあるが、右手の大手門と中央の中土橋の高低差が明瞭に描かれている点は興味深い。

御城中略図(御作事所御備)。 安政6 (1859)年。秋田市 佐竹史料館蔵。

本丸内部の建物群の配置を示しており、特に本丸御殿の構成が詳しく描かれている。加えて、天水桶や用水桶の配置場所や井戸の所在なども細かく書き込まれている。この絵図は藩の火消方の調査により作成され、作事所(建築を担当した役所)に備え置かれた「防災マップ」であった。

阿桜城(あさくらじょう、横手城)全景。 大正時代。 柴田楳渓 筆。横手市蔵。

作者の柴田楳渓(ばいけい)は横手出身の日本画家。横手城は戊辰戦争で焼失しているため、大正時代には建物は残っておらず、かつての横手城を楳渓が回想して描いたものである。丘陵上に本丸と二ノ丸が並立し、曲輪の外縁に簡素な柵を張り巡らせていた、横手城の外観をしのぶことができる。

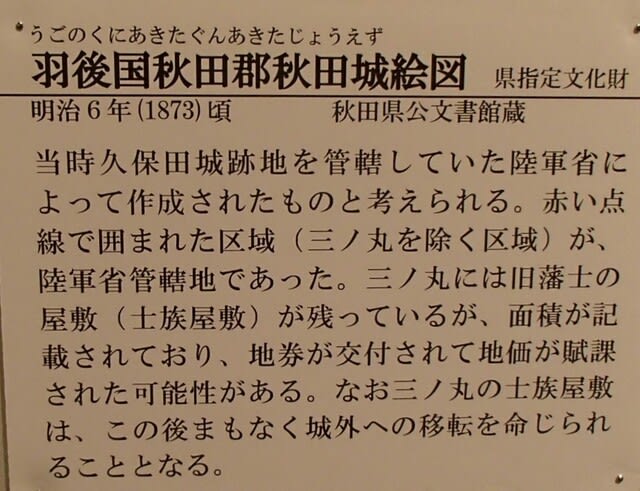

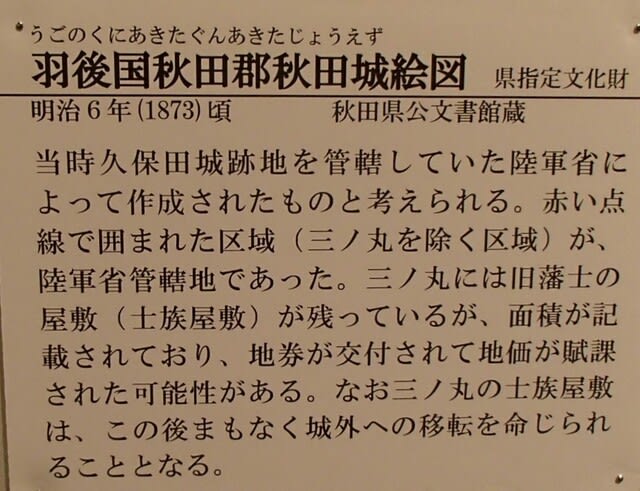

羽後国秋田郡秋田城絵図 。明治6 (1873)年頃。県指定文化財。 県公文書館蔵。

当時久保田城跡地を管轄していた陸軍省によって作成されたものと考えられる。赤い点線で囲まれた区域(三ノ丸を除く区域)が、陸軍省管轄地であった。三ノ丸には旧藩士の屋敷(士族屋敷)が残っているが、この後まもなく城外への移転を命じられることとなる。

常設展示 人文

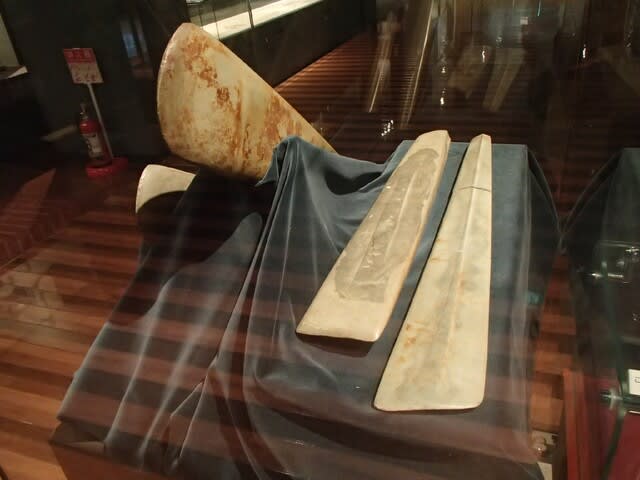

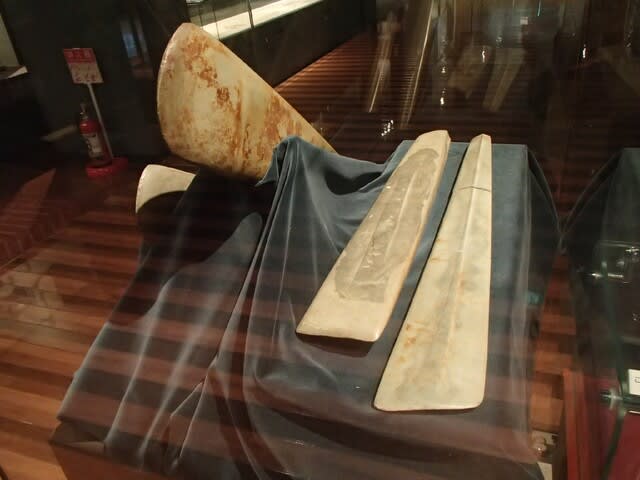

重要文化財。大型磨製石斧。

縄文時代前期。秋田県東成瀬村田子内・上掵(うわはば)遺跡出土。緑色岩製。

数量 4本。法量。2435 長さ49.8cm 厚さ4.5cm 重量3.2kg、2433 長さ60.2cm 厚さ4.6cm 重量4.4kg、2436 長さ32.0cm 厚さ4.7cm 重量2.3kg、2434 長さ59.3cm 厚さ2.2cm 重量1.4kg。

これは「石」で作った「斧」(おの・木を切り倒す道具)です。斧の表面が滑らかに磨かれているので「磨製石斧(ませいせきふ)」といいます。秋田県東成瀬村にある上掵遺跡で出土しました。この斧は実際に使うには大きく重たいので、儀式など特別な使い方があったと考えられています。写真左から2番目のものは国内最大の磨製石斧です。

これらの石斧は北海道が産地として知られている緑色岩(アオトラ石)で作られていました。当時の人々は他地域との交流によって、有益な産物を入手していたのです。これらの磨製石斧はその一例です。

4本のうちの最長のものは、これまで日本で出土した磨製石斧の中では最大。とびぬけて大形であることと、他の遺物を伴わず、4本まとまった状態で出て来たことが特徴的で、他にあまり類例がない。

緑色凝灰岩製で、いずれも縄文時代前期に特徴的な技法である擦切技法によってきわめて丁寧に磨き上げられており、光沢がある。使用痕はない。

石斧の大きさや出土状態からみて、実用されたものではなく、当時の祭祀にかかわって使用されたものと考えられる。

大形の石斧を特殊な用途に使用する例は、韓国新石器時代に墳墓の副葬品として埋納するケースがある。厚浦里遺跡では副葬品として大小さまざまな石斧130点余りが多くの人骨とともに埋葬されていた。この遺跡から出土した磨製石斧で最大のものは54cmもあったが、上掵遺跡出土のものはそれよりさらに大きいことになる。

ヒスイ製大珠。

縄文時代中期。秋田県八郎潟町沢田出土。

法量 長さ7.0cm 幅6.0cm 厚さ4.0cm

これは縄文時代にヒスイという宝石で作った大珠(たいしゅ・大きな玉という意味)です。秋田県八郎潟町の沢田遺跡で出土しました。穴にひもを通して首飾りのような装身具として使用したようです。ヒスイの産地は新潟県糸魚川市周辺で、そこから全国にもたらされました。

新潟県糸魚川市を流れる姫川などの流域にヒスイの原石があります。人々は川岸や海岸でヒスイを拾い、穴をあけるなど加工して装身具にしたようです。約6,000年前から加工が行われ、日本各地に伝えられました。

土偶。

縄文時代晩期中葉。秋田県男鹿市脇本浦田字坂の上出土。

法量 高さ25.0cm 幅16.0cm 厚さ11.5cm

およそ3,000年前、男鹿半島に住んでいた人たちが使った土人形です。粘土で作り、火で焼いて固くしたもので「土偶」といいます。縄文時代には表面に縄を押し付けたような模様をつけた土器や土偶が作られました。

土偶の目の部分に横線が入っています。これが北極圏で生活している人々が雪原で行動する時に、眩しさを抑えるために使った遮光器(動物の骨などに線状の穴を開けたゴーグル)に似ていることから遮光器土偶と呼ばれています。

体には縄文時代晩期中葉の土器の文様と共通する雲形文が描かれています。首には粘土の紐を貼り付け首飾りを表現しているようです。土偶は縄文人たちのファッションを想像する手がかりになるかも知れません。

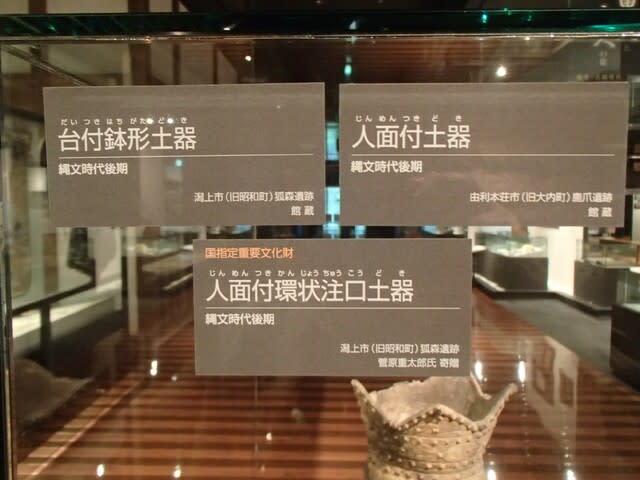

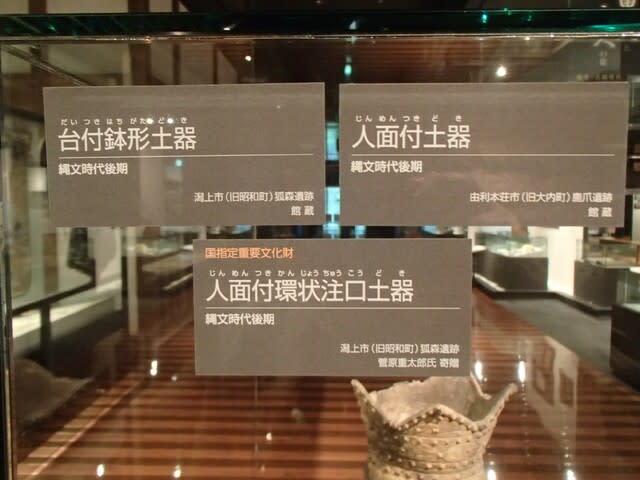

人面付環状注口土器。重要文化財。

縄文時代後期。秋田県潟上市(旧南秋田郡昭和町)出土。館蔵。

高さ8.5cm 径15.3cm。

これはドーナツのように(環状・かんじょう)なっている珍しい形の土器です。液体を注ぐ口がついているため「環状注口土器(かんじょうちゅうこうどき)」といいます。土器の表面は黒光りしているため、遺跡の近くで産出する天然アスファルトを塗ったのではないかという指摘もあります。

この土器は秋田県潟上市大久保の狐森遺跡(きつねもりいせき)で1843年(天保14)年に出土しました。 環状である形に加えて人の顔がついているところに特徴があります。このような土器は珍しいため 普段使いではなく儀式などで特別な使い方がされていたのかも知れません。

発見以来多くの人々が関心を寄せ、石川理紀之助(1845年~1915年 秋田県出身の農業指導者)や蓑虫山人(1836年~1900年 岐阜県出身の絵師)らがスケッチを残しています。

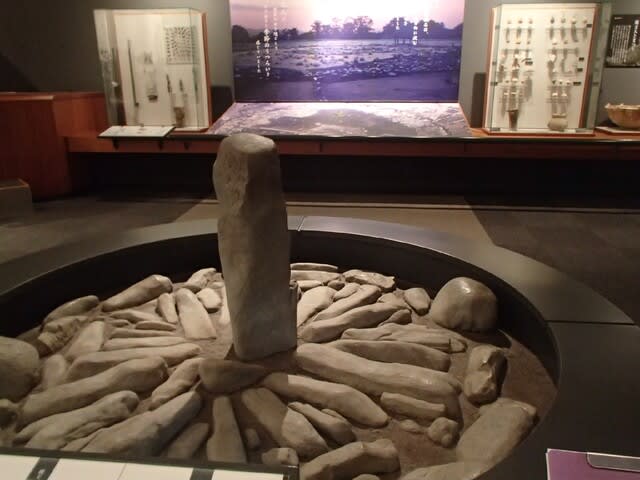

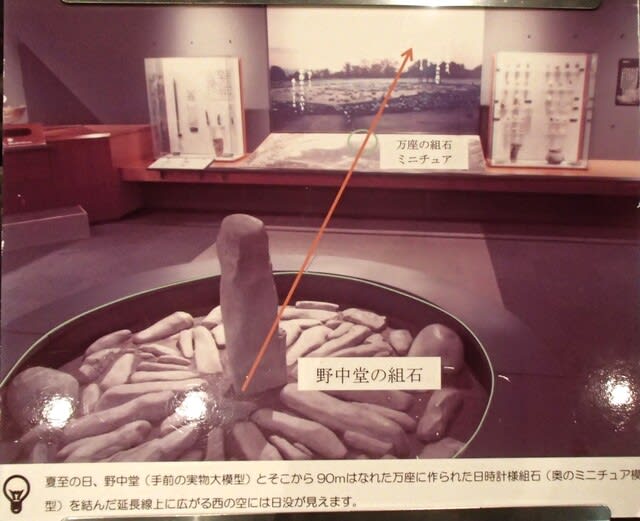

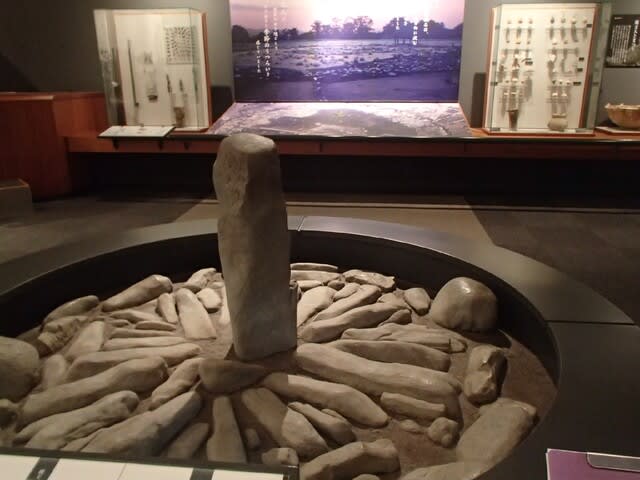

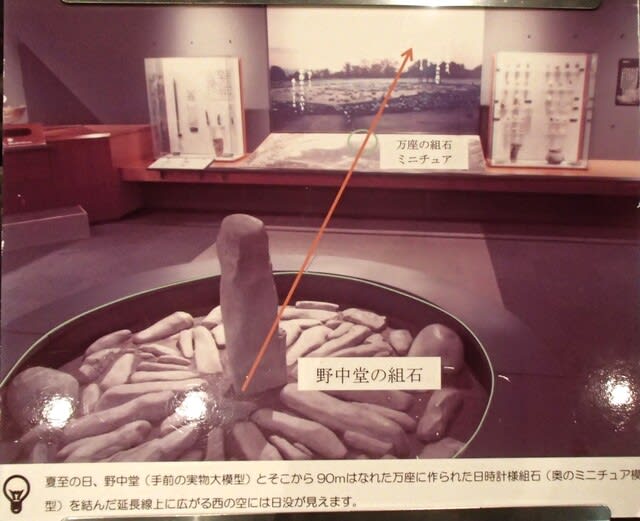

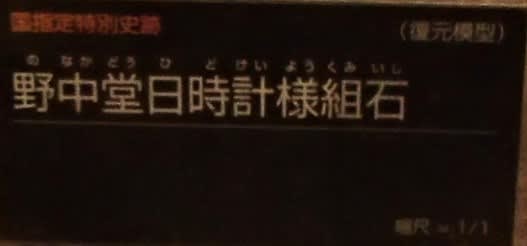

大湯環状列石。

蕨手刀。

奈良時代。秋田県男鹿市脇本脇本飯ノ町出土。

長さ60cm。鉄(刀身)、銅(刀装具)。

この「刀」は持ち「手」の部分が「ワラビ」の芽のように丸くなっていることから、「蕨手刀」といいます。秋田県男鹿市で発掘されました。今から1,300年ほど前のものと考えられます。

「蕨手刀」の多くが北海道・東北地方で発見されるので、その頃住んでいた人たちにちなんで「蝦夷(えみし)の刀」と呼ばれることもあります。

この蕨手刀は1933年(昭和8年)に道路工事の現場で発見されました。後に脇本村長となった天野源一(1895年~1959年 郷土史家)が大切に保管し、その後当館に収蔵されました。発見されたのは小高い丘で、付近の人は古墓と呼んでおり、歴史的な伝承があった場所のようです。

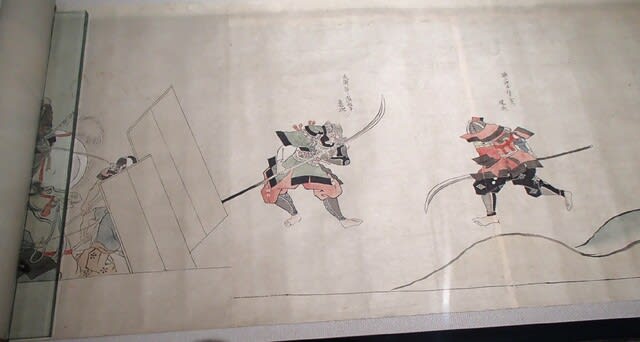

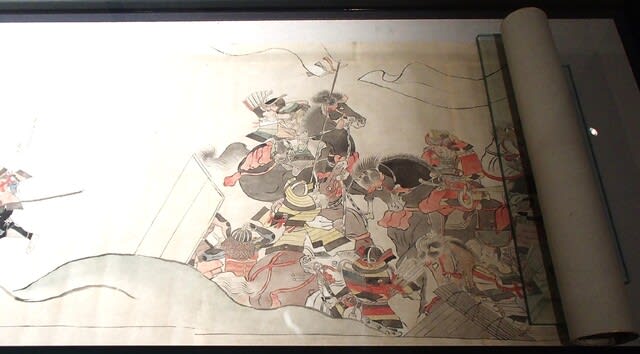

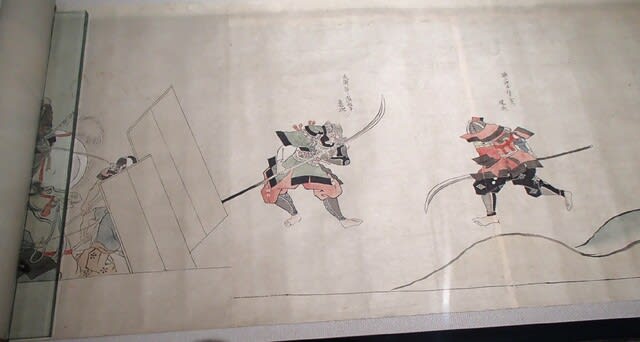

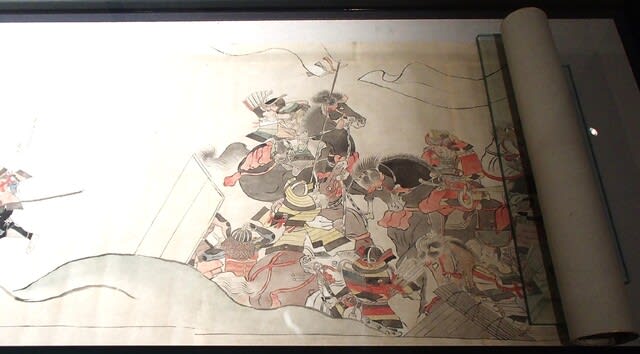

後三年合戦絵巻・模本。

1823年(文政6年)。作者不詳。紙本着色。

巻子 3巻。縦41.0cm(全巻)、横 1,304.0cm(上巻)、1,030.0cm(中巻)、1,284.0cm(下巻)

この絵巻には平安時代後期の1083年(永保(えいほ)3年)から1087年(寛治(かんじ)元年)までの間、横手盆地でくり広げられた後三年合戦の様子が描かれています。きっかけは横手盆地の豪族であった清原氏内部のもめ事でした。これに源義家がかかわることで争いが拡大しました。義家の助けを得て勝利を収めた清原清衡はその後平泉(岩手県平泉町)へ移り、「奥州藤原氏」となります。

この絵巻の原本は1347年(貞和3年(南北朝時代))に飛騨守惟久が描いた「後三年合戦絵詞」(重要文化財・東京国立博物館蔵)です。原本かその複写を模写したと考えられています。

見学後、北西近くにある分館の重文・旧奈良家住宅へ急いだ。