今日、滋賀県庁で催された「しがこども体験学校ステップアップ研修会」に参加してきました。

公民館、行政、民間企業、施設、NPOなどの方々が参加し、新しい出会いや久しぶりの方々との交流もありました。

午後から、「こども体験学校のアイデアを出しましょう」ということで、子どもや社会の未来像や新しい活動の企画、パートナー、提案、事業にかかわる人のパワーアップなど、様々なことでアイデアを出し合いました。

全部で8つのグループに分かれ、そのアイデアをまとめたものを展覧しました。

そこで、最初に思ったのは「表現の仕方が違うぞ」ということ。

同じお題で、個人がポストイットに記入し、グループで分けていったのですが、

お題通りに分けるグループ

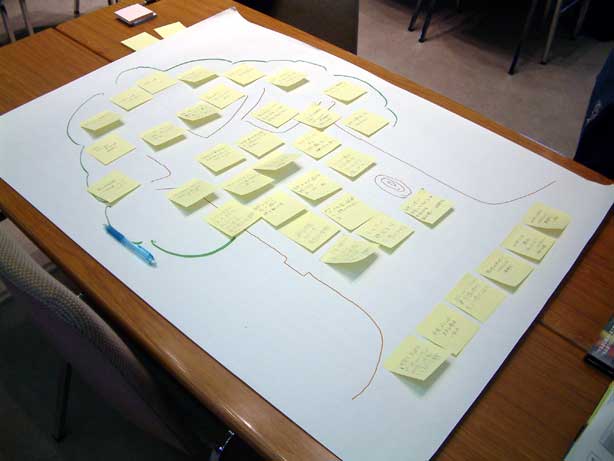

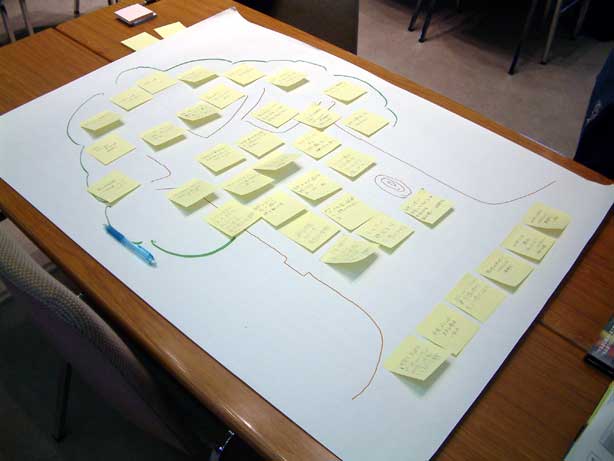

樹の形にしたグループ

活動の根っことなるもの、幹となるもの、枝葉になるものと分けておられたようです。

様々な活動などのアイデアが、将来の子どもたちへつながっていることをイメージしているグループ

子ども像や社会像があり、それからつながって活動があるグループ

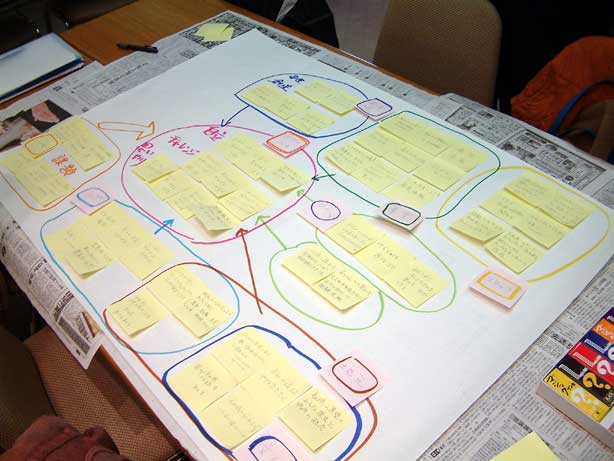

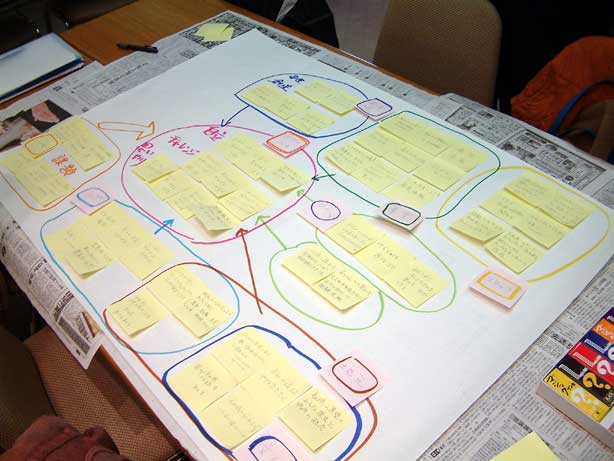

そして、私のグループは、出てきたものをキーワードでつなげていきました。

各模造紙を見ていると、表現は違えど、子どもや社会への思いは同じ所。

今の子どもたちを体験活動を通して、素晴らしい未来へとつなげていこうとすること。

思いは同じ。しかし、表現や方法が異なる。

表現や方法が異なれば、子どもや社会全体への伝わり方が異なる。

自分の表現や方法は何か?それは誰に伝わり、どのように伝わっている?

常に考えていかなければと思いました。

公民館、行政、民間企業、施設、NPOなどの方々が参加し、新しい出会いや久しぶりの方々との交流もありました。

午後から、「こども体験学校のアイデアを出しましょう」ということで、子どもや社会の未来像や新しい活動の企画、パートナー、提案、事業にかかわる人のパワーアップなど、様々なことでアイデアを出し合いました。

全部で8つのグループに分かれ、そのアイデアをまとめたものを展覧しました。

そこで、最初に思ったのは「表現の仕方が違うぞ」ということ。

同じお題で、個人がポストイットに記入し、グループで分けていったのですが、

お題通りに分けるグループ

樹の形にしたグループ

活動の根っことなるもの、幹となるもの、枝葉になるものと分けておられたようです。

様々な活動などのアイデアが、将来の子どもたちへつながっていることをイメージしているグループ

子ども像や社会像があり、それからつながって活動があるグループ

そして、私のグループは、出てきたものをキーワードでつなげていきました。

各模造紙を見ていると、表現は違えど、子どもや社会への思いは同じ所。

今の子どもたちを体験活動を通して、素晴らしい未来へとつなげていこうとすること。

思いは同じ。しかし、表現や方法が異なる。

表現や方法が異なれば、子どもや社会全体への伝わり方が異なる。

自分の表現や方法は何か?それは誰に伝わり、どのように伝わっている?

常に考えていかなければと思いました。