今年の節分は

ニャンニャンの

2月2日でした。

イコール

みゅう最新号309&310号の

セット発行日★

そして寒波到来

翌日の立春が過ぎたと言うのに

積雪ニュースに暇がありません

雪国の皆様は

雪かきお疲れ様です

雪寄せと呼ぶ地域もあるようですが

私は上記呼び派です

「呼び」かけている内に

雪の粒は「予備」となり

晴れ間が覗いてくれると

良いのですが

のほほんと布団干しする我を

許して欲しい

今日は未だだけど。

岩手では今回の寒波二日目にして

ツララが50センチも下がったそうです。

翌朝にもう一度屋根から落とし、

二三時間程の外出後に帰宅したら

同じくらい下がっていて

驚いた、と。

道路沿いの雪山にツララが刺さり

「出してくれ~状態」

(と、呼んでいます。格子状になって牢獄風味なので)になるのは

本当に久しぶりだと。

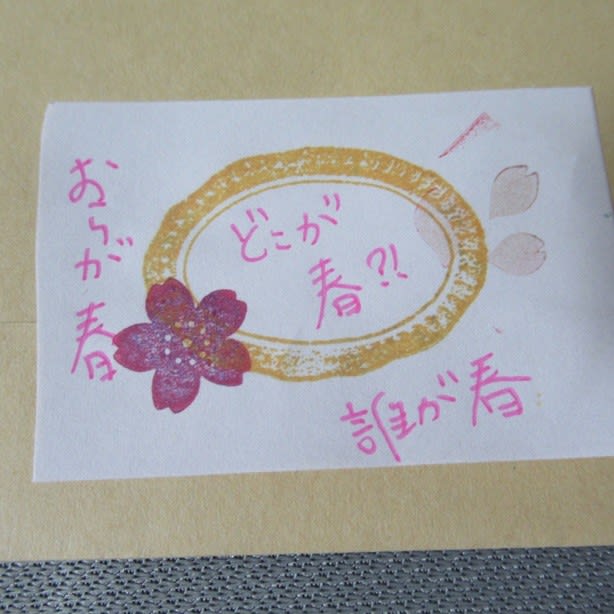

封筒裏の綴じ代下部分で

遊んだったぜ♪シリーズ

春は長閑な季節(の、筈!)

寒さに身震いしながら

ちょっとだけ針が飛び出た状態で

読書をするも いとをかし

その横を はらり ひらりと

花びらが 行き交う日は

きっと すぐ!?

おらほの春 ってえのは

私たちの春 って感覚ですね

おらが春

どこが春!?

誰が春

★,。・::・°☆。・:*:・°★,。・:*:・°☆。・:*:・°

『おらが春』(おらがはる)

は、俳人小林一茶の俳諧俳文集で、

彼が北信濃の柏原(長野県上水内郡信濃町柏原)で過ごした

1819年(文政2年)、

一茶57歳の一年間の折々の出来事に寄せて読んだ俳句・俳文を、

没後25年になる1852年(嘉永5年)に

白井一之(いっし)が、自家本として刊行したものである。

『おらが春』は、まったくの時系列に沿って書き記された日記ではなく、

刊行を意図して構成されたものである。

さらに一茶自身、改訂や推敲を重ねたが、

未刊のままに留まっていたものである。

内容的には、一部脚色や時系列を事実とは

若干ずらした箇所なども指摘する研究者もあり、

作品として意識されたものという性格が強い。

表題の「おらが春」は、著者自身が選んだものではなく、

白井一之が、本文の第一話の中に出てくる句

「目出度さもちう位也おらが春」から採ってつけたものである。

当初は一之の自費出版であったが、

安政元年(1854年)に江戸須原屋から

『一茶翁俳諧文集』の書名で再版されたのをはじめ、

明治11年(1878年)版など、多数の後刷本がある。

この書の内容としては、前年1818年(文政元年)5月に生まれたばかり、

長女さとの6月の死去、一茶の継子としての出自、浄土真宗の他力本願、

より大きなものによって生かされてあるものとしての

自分という信仰への帰依といって話題がその中心を占めている。

また、よく知られた彼の代表的な句、

目出度さもちう位也おらが春

我と来て遊べや親のない雀

名月を取ってくれろとなく子哉

這へ笑へ二ツになるぞけさからは

雀の子そこのけ/\御馬が通る

ゆうぜんとして山を見る蛙哉

ともかくもあなた任せのとしのくれ

などは、この書に収められているものである。

★,。・::・°☆。・:*:・°★,。・:*:・°☆。・:*:・°

編集ソフトを駆使する編集技術は「超プロ」です!

そんな名前のソフトが存在しそうな気になつつ認めています。

アドビって多分赤い▲っぽいアイコンのソフトだよなあ、と

編集も出来ず添付ファイルを読み込んで印刷までしか出来ない私の戯言です。

PDFファイルにするのは

印刷の必要があるから、なのですが

その手前は全て手作業、

A4の白い用紙に

皆さまからの投稿印刷したものや写真を

文字通り切り貼りしているのです。

表紙や文字の背景にイラストを寄せたい場合は

ワードで加工してから印刷することはありますが

その程度です。

★,。・::・°☆。・:*:・°★,。・:*:・°☆。・:*:・°

玄米ではなく現枚と書くと

何だか得した気分になるね(ナニ)

ハゲしいな!桜井くん 高倉あつ子

またまた知らない名前が飛び出したと思ったら漫画でしたか♪

ハゲまして!桜井くん

バージョンもあるのね

桜=餅の図しか浮かばぬワタクシメですが

ハゲダツ(ハーゲンダッツの略、気に入って使用しておーる)みたいに

ちょこっとで倖せな香りを運んでくれるのだねえ

某メーカーで初めて「桜餅が不味い!」と衝撃を受けたので

メーカー名を覚えてしまった

お米が不味いと折角の食事が台無しだ by夫

だそうで

どんなにハンバーグが美味しくっても

もうあの店には行かん! というバロメーターになると言う

ワタクシメの場合は接客態度がソレだ。

古米までは未だ我慢が出来るのかも知れない(?)が

古古米となってくると臭みが消えないらしい

でも それで母は東日本大震災時

お米に困らず済んだのだ、と言うのだよ、君・・・

★,。・::・°☆。・:*:・°★,。・:*:・°☆。・:*:・°

サラゴサ

サラゴサ(スペイン語: Zaragoza、[θaɾaˈɣoθa])は、

スペイン・アラゴン州サラゴサ県のムニシピオ(基礎自治体)。

アラゴン州の州都であり、

サラゴサ県の県都である。

名称

ローマ時代にはカエサルアウグスタ(スペイン語版)、

イスラム支配時代にはサラクスタ(Saraqusta)、

またはメディナ・アルバイダ(Medina Albaida、白い都市、という意味)と呼ばれた。

キリスト教国によるレコンキスタ後、ロマンス語のSaragoçaに変わり、

年月を経て最終的にZaragozaの綴りとなった。

*

間違いなく「ザラゴザ」と呼んでしまう自身があるよ

。。。//δ⌒▽⌒//

言の葉は

変わらずに美しいねえ

★,。・::・°☆。・:*:・°★,。・:*:・°☆。・:*:・°

落ち葉も雪に埋もれる季節

一つ一つの哀しみが

降り積もる、なんてウソ

だったらイイナって言って

眺めていた窓の外が真白に染まり

ボーゲンで駆け抜ける術も知らない

此処には橇すら無いんだ

古ぼけたカンジキじゃあ

スキー板の代わりになんて出来ないと

知っていてね

*

かんじき(樏、橇、檋、梮)

は、雪や泥の上など不安定な地面を歩くための民具。

靴・わらじなどの下に着用する。

履くと接地面積が増え体重が分散されることから、

雪に深くめり込まず、さらに斜面などでずり落ちにくくする効果がある。

世界各地の豪雪地域で類似の道具が見られる

*

大きなカンジキみたいだねえ

雪国では プロパンガスを運ぶ業者サンが

手持ちの板を活用するらしい

雪の上を 滑るように 転がして

少しでも 早く 安全に

各家庭に 届けられるようにってね

★,。・::・°☆。・:*:・°★,。・:*:・°☆。・:*:・°

~紙を彩る自由空間~

ポエムサークル「みゅう」

詩・川柳・小説・絵・写真などを掲載した

手作り詩誌 郵送活動中☆

お手紙・フリートークなどは

「おしゃべりすずこ」CDで紹介も♪

見本誌もあります

読みたい方は連絡ください

ミュウ 309・310号 完成♪

※本文は上記URLブログでどうぞ♪

★,。・::・°☆。・:*:・°★,。・:*:・°☆。・:*:・°

藤鈴呼 メルカリ出品ページは こちらから♪

#藤鈴呼の冊子

中古本は 数冊おまとめ購入で送料がお得に♪

★,。・::・°☆。・:*:・°★,。・:*:・°☆。・:*:・°

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます