:::::

杉山 大志(すぎやま たいし、1969年[1] - 53歳)は、日本のエネルギー・環境研究者。

地球温暖化問題およびエネルギー政策を専門とする[2]。

地球温暖化による気候危機説については懐疑派である。

キヤノングローバル戦略研究所研究主幹[3]。

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特任教授。

2004年より気候変動に関する政府間パネル(IPCC)評価報告書等の執筆者[4]。

産業構造審議会産業技術環境分科会 地球環境小委員会地球温暖化対策検討ワーキンググループ委員[5]。

総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会工場等判断基準ワーキンググループ委員[6]。

2020年より産経新聞「正論」欄執筆陣。

:::::

日刊工業新聞(2023年2月22日)に掲載

〇経済性の課題、直視すべき

2022年に制定された日本のエネルギー基本計画には「再生可能エネルギー最優先」と書き込まれており、政府は今後、更なる太陽光発電の大量導入を目指している。

企業においても、太陽光発電事業に自ら関わったり、あるいは、購入電力に太陽光発電由来の購入電力を増やしたりする動きがある。

だが、太陽光発電には問題が山積している。

今回はその経済的な側面を見てみよう。

〇150万円、15年で回収?

昨年12月に議会で可決された東京都の条例では、都内の新築住宅の半数強が太陽光パネル設置義務付けの対象になった。建築主の負担はどのようなものか。国土交通省の資料を見ると、150万円の太陽光発電システムを設置しても、15年で元が取れることになっている。その試算を紹介しよう(図1表A)。

<下記」URL

参照

>

図1表Aにある国交省の試算では、太陽光発電の年間発電量は6132キロワット時である。

そのうちの3割に当たる1840キロワット時が自家消費される。

それだけ電気を買わなくて済むということだ。

家庭の電気料金を1キロワット時当たり25円として自家消費量をかけると、

年間4万5548円が節約できることになる。

年間発電量の残りの7割に当たる4292キロワット時は、電力会社に売電する。電力会社は、最初の10年は1キロワット時当たり21円という高い価格で買い取ることを義務付けられているので、売電分が年間9万140円になる。

11年目以降は1キロワット時当たり8円で買い取ってもらうことを想定して、これが年間で3万4339円になる。

このように、太陽光発電システムを設置する建築主は自家消費分の電気代を減らし、電力会社に売電して収入を得ることができる。

トータルすると、15年で158万1827円の収入になる。

このように、国交省による試算では、確かに150万円の太陽光発電システムを設置しても、建築主は元が取れる。

しかし、家を買える人がみな元を取れるわけでもない。

太陽光発電のためには、日当たりのよい場所で、南向きに程よい傾斜になった広い屋根が望ましい。

だが、そんな家を建てる余裕がある人はどれだけいるのか。

一般の人が東京に家を買う場合、大抵はギリギリの敷地に建ぺい率、容積率等を考慮してパズルのように家を建てる。

日照権のために「高度規制」があり、屋根を北向きにせざるを得ない住宅も多い。

日当たりの悪い家もある。

このように、普通に家を建てるだけでも建築士は頭をひねる。

条件の悪い新築物件にまで太陽光パネルの設置を強行すると、設置費用の元が取れるどころか、建築主はかえって損をすることになる。

それ以上に問題なのは、この「条件の良い家で太陽光発電を設置して元が取れる」という状態は、一般国民の巨額の負担に依存していることだ。

太陽光発電は、日照により発電の量が左右される。

一方、産業や家庭では天気によらず、昼夜を問わず電気が必要である。

太陽光パネルが発電しない夜間、あるいは日中でも発電量のほとんどない曇りや雨の日はどうするか。

太陽光発電設備を設置している建物でも、電力会社から電気を買うことになる。

しかしその電力は火力や原子力などの既存の発電所が作っている。

つまり、太陽光発電設備をいくら作っても、太陽光パネルが発電できないときの電力供給を行える発電所が必要となる。

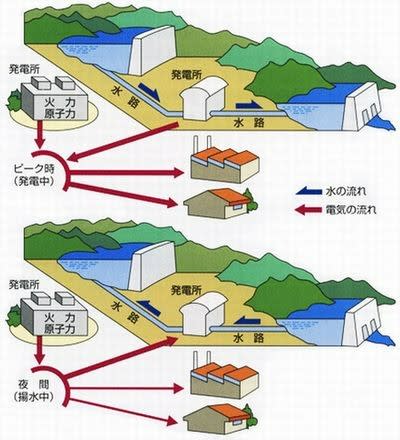

したがって、その発電所の建設費と運転維持費は別にかかり、太陽光パネルは必然的に二重投資になる(図2)

<下記」URL

参照

>

太陽光発電システム導入のコストは建築主だけが負うわけではなく、むしろ、国民全体が負うことになる。

東京都による義務化は都民にだけ関係しているわけではなく、国民全体への負担となる。

以下では、その金額を具体的に計算する。

〇国民が背負う“二重負担”

よく、1キロワットの電気1時間分の発電コストを他の発電方法と比較して太陽光発電は安くなった、という意見を聞く。

20年当時の発電コストは、事業用太陽光発電で1キロワット時あたり12.9円であった。

資源エネルギー庁は、30年には1キロワット時あたり8.2円から11.8円程度まで安くなるとしている。

しかし、安くなるといっても、それはほしいときに発電してくれるわけではないので、実際にはあまり有難くない。

じつは太陽光は全然安くない。

太陽光発電は日照に左右されるので、その間は火力や原子力などの既存の発電所が電気を作る。

太陽光発電システムを導入したことで国民全体が節約できるお金というのは、天気の良いときに火力発電所で燃料の消費量を減らせる分である。

そこで、火力発電の燃料費を、太陽光発電によって発電される電気の単価とみなして、一般国民にとっての太陽光発電の価値を計算してみる。

経済産業省の発電コスト試算では、石炭火力と液化天然ガス(LNG)火力の燃料費は、平均して1キロワット時あたり5円程度と見通されている。

そこで、前節の図1にある国交省による試算に従って単価を当てはめると、15年間の累積で国民が節約できるお金は45万9900円にしかならない(図表B)。

<下記」URL

参照

>

150万円の太陽光発電システムの導入費用のうち、100万円超は「再生可能エネルギー賦課金」や電気料金の一部として、一般国民全体の負担になる。

太陽光発電のために新たに送電線を作れば、当然お金がかかる。

通常よりもかさむ運転コストや送電線の増強などのコストを負担するのも、東京都民に限らない。広く一般国民が負担することになる。

〇欧州電気料金、再エネ容量に比例

このように、現行の電気料金制度を前提とした「建築主にとっての太陽光発電の価値」は、「一般国民にとっての太陽光発電の価値」とは全く異なる。

有り体に言えば、東京都の太陽光パネル設置義務付けとは、「東京に日当たりも良く広い家を買って、理想的な日照条件で太陽光発電パネルを設置できるお金持ちが、一軒ごとに一般国民から100万円以上を受け取って太陽光発電システムを付け、元を取る」というものになっている。

このように負担の在り方が歪むのは、「再生可能エネルギー全量買取制度」を含め電気料金制度全体が、今のところ太陽光発電に極めて有利なように設計されているからだ。

実は安くない、という話は、同じく間欠的である風力発電にも当てはまる。

このため、太陽・風力発電を多く導入するほど、電気料金は高くなる。

図3はそれを示唆する例として、欧州諸国において、横軸に1人当たりの太陽光・風力発電導入量をとり、縦軸に住宅用電気料金をとったものだ。おおむね、比例関係が観察される。

<下記」URL

参照

>

よく見る議論で、太陽光・風力発電の入札価格が下がったとか、その導入拡大によって卸売電力価格が下がったといった点をもって太陽光・風力が安くなったという意見があるが、これは経済全体へのコストのごく一部しか見ていないものだ。

図3

<下記」URL

参照

>

のように、太陽光・風力で作られる電気は、国民全体から見ると火力や原子力といった既存の発電方法に比べて経済性に劣る。

このため、今後の大量導入によって電気料金が高騰し経済活動に悪影響が出ることが懸念される。

なお、今のところ太陽光・風力を優遇した電気料金制度になっているが、大量導入が進むにつれて、その本当のコストを反映してこれも変更を余儀なくされるだろう。これは事業者にとってはリスクになる。

太陽光発電については、人権問題、防災、環境コストなど考えると更にコストは嵩む。これはまた回を改めて詳しく述べる。

<>>>

★弧状列島日本のエネルギー安全保障再構築には、スポーク型NW設置固定大電力送配電とメッシュタイプ型NW移動可搬設置小電力給電とを組みの合わせる多ルート・ハイブリッド型電力網建設と運用の「ヒト・モノ・カネ」の公助が必須か>

①スポーク型NW固定大電力送配電は夏季の昼間の冷房需要・冬季の夕方の電灯点灯と暖房の同時使用の最大電力需要を満たすため

(ア)湾岸設置耐災害強化火力発電所による電力供給増減適応制御昼夜間送電と

(イ)湾岸設置耐災害強化原子力発電所昼夜間連続稼働に伴う深夜余剰電力や大規模太陽光発電所昼間余剰電力を活用して、中山間地域における下部貯水池(下池)から上部貯水池(上池ダム)へ水を汲み上げておき、平日昼間・夕方電灯点灯時などの需要が増加する時に、上池ダムから下池へ水を導き落とすことで発電する燃料自給率100%の揚水発電所=電力を位置エネルギーとして蓄える巨大な蓄電池、あるいは蓄電所=稼働切り替え送電による

(イ)昼夜間連続稼働原子力発電と

(ウ)揚水発電所との併用運転加速か>

➁メッシュ型NW型可搬型小電力受電・蓄電・送電システムは燃料自給率100%の昼間太陽光発電送電による電気自動車駐・停車急速受電・蓄電と住宅、店舗、医院及び工事現場等での駐・停車時における急速送電=VHシステム構築加速か>

➂非常災害時及び世界基軸通貨ドル建て輸入依存発電燃料高騰時のリスク事態において、電気自動車メッシュ型NW移動可搬型小電力受電・蓄電・送電は火力発電、原発のスポーク型NW固定大電力システム被災を救済か>

④世界基軸通貨ドル建て100%輸入依存発電燃料自給率0%の火力発電方式と原子力発電方式との投資回収費用は、インド洋太平洋海路安全保障リスク費用を加算してライフサイクル電力料金算定か>

⑤発電燃料自給率100%の太陽光発電所と揚水型発電所の投資回収費用料金は、インド洋太平洋海路燃料輸入安全保障リスク費用削減後にライフサイクル電力料金を算定か>