12月23日はテレホンカードの日です。

1982(昭和57)年の今日(12月23日)、日本電信電話公社(電電公社=後のNTT)が 東京都の渋谷駅、新宿駅、数寄屋橋公園などにテレホンカード対応の公衆電話第1号を設置しました。

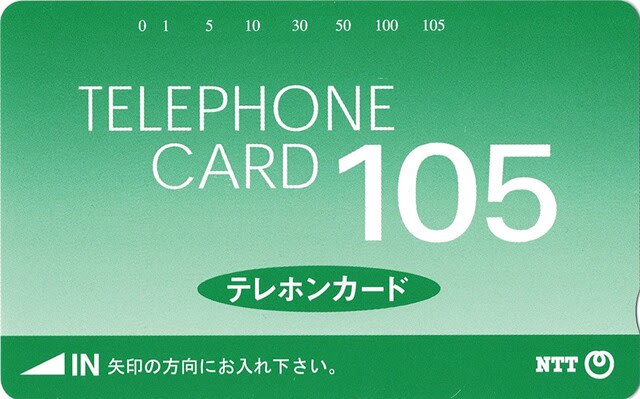

テレホンカードとは、日本の公衆電話で使用できるプリペイドカードで、発売開始当初は、50度数・100度数・300度数・500度数の4種類が発売されました。そして、後に100度数以上のカードについてはプレミア(おまけ)が加えられ、販売価格は据え置きでそれぞれ105度数・320度数・540度数として売り出されました。

カードなので小銭が不要であり、1度数(10円)単位で引き落とされるため無駄がなく、長時間通話時にも常に硬貨を投入し続ける必要がないため、設置者側にとっても、金庫が硬貨で一杯になって機能が停止する事態を避けられる他、硬貨集金の巡回経費を節減できるメリットもありました。

しかし、1990年代半ばから携帯電話が普及したことで公衆電話の利用率が減少したため、公衆電話の設置箇所・設置台数は年々減少が続いており、小銭不要で電話がかけられるというテレホンカード本来の利便性も薄れつつあります。そのため、2017(平成29)年の時点では利用可能なテレホンカードはほぼ販売中止となっており、コレクターズアイテムとしての価値を持っています。

今日もご訪問有難うございます