株反落(19416)「期待が先行していた米国の景気刺激策について、具体的な内容が乏しいとの見方が次第に広がり、失望売りが優勢となった。新型コロナウイルスの感染者数の拡大が止まらないことも投資家の運用リスクを回避する動きを強めた。米政権が検討している経済対策について、トランプ米大統領が記者会見に出席せず、会見したクドロー国家経済会議(NEC)委員長も詳細は明らかにしなかったため「具体案がまとまっていない」(国内証券の情報担当者)との見方が市場で広がった。日経平均は朝方は上げる場面もあった。日銀による株価指数連動型上場投資信託(ETF)の購入枠拡大への思惑が先物買いにつながったが、続かなかった」。債券堅調(利回り低下マイナス0.075%)「米景気対策への過度な期待が後退したうえ、新型コロナウイルスの感染者が米国で拡大し相対的に安全な資産とされる債券には買いが入った。だが、このところの相場急変で積極的に買い持ち高を増やす投資家が少なくなっており、持ち高調整の売りに押される場面もあった。長期金利は一時マイナス0.090%まで低下した。長期金利は上昇に転じる場面があった。前日の5年物国債入札が投資家の需要が集まらない「不調」な結果となり、長期債にもまとまった売りが出ていた。相場が大きく動く場面が多く、買い持ち高を増やす投資家が減った結果、散発的な売りに押されて長期金利はマイナス0.060%を付けた。」 . . . 本文を読む

情報の改ざんや漏洩を防ぐ暗号技術に新たな脅威が浮上した。量子コンピューターの開発加速だ。計算能力が上がれば、短時間で暗号を解読できてしまう恐れがある。一方で、近い将来に暗号を解読できるとの主張には懐疑的な見方もある。量子コンピューターは現在の暗号を無力にするのか。その真偽と対策方法に迫った。(以下は小見出しと抜粋)■グーグル発表でビットコイン急落:ビットコインは暗号技術で取引記録の正しさを保証している。量子コンピューターで暗号が解読されれば記録の改ざんが容易になり、不正送金につながるのではないか――。この連想が売り材料の1つになったとみられる。 ■素因数分解の難しさで安全を担保;現在普及している暗号技術には大別して2つの方式がある。1つの鍵データで情報を暗号化・復元する共通鍵方式と、データの暗号化と復元用で別の鍵を使う公開鍵方式である。共通鍵方式は無線LANなどに使われる「AES」が代表例だ。公開鍵方式にはRSA暗号のほか、ビットコインで使われている「楕円曲線暗号」がある。インターネットの安全利用に欠かせないSSL/TLS通信は共通鍵のAESと公開鍵のRSA暗号を組み合わせている。量子コンピューターで解読のリスクは高まるが、「特にリスクを考慮すべきなのがRSA暗号と楕円曲線暗号」(東京大学大学院情報理工学系研究科の高木剛教授)だ。量子コンピューターで効率的に暗号鍵を割り出せるアルゴリズムが考案されているからである。■2030年、RSA暗号は破綻するか:量子コンピューターに携わる専門家からは「RSA暗号を解ける実用性を達成するまでは極めて高いハードルがある」(量子コンピューティング関連ベンチャーのMDR=東京・千代田の湊雄一郎社長)との指摘が多い。現在のゲート型量子ビットは雑音(ノイズ)に弱いうえ、ショアのアルゴリズムの実行に必要な誤り訂正機能を持たないからだ。(ただし)RSA暗号が破られる時期がより早まるリスク要因はある。アルゴリズムや計算手順の改良で、より少ない量子ビットで効率的に素因数分解する研究が進んでいるからだ。(*日経(日経コンピュータ)記事 より) . . . 本文を読む

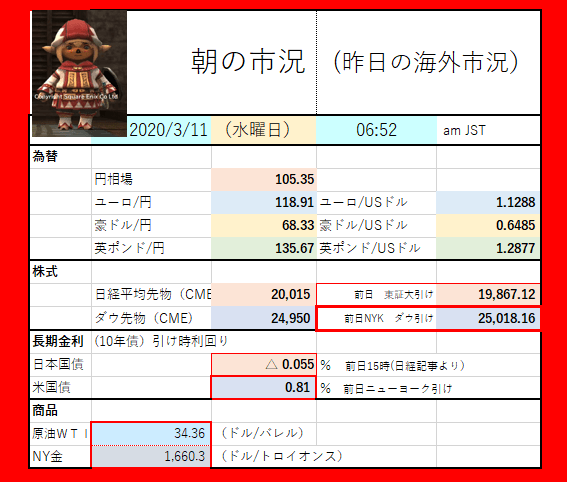

ダウ急反発(25018)「新型コロナウイルスによる景気下振れリスクに対応し、トランプ米大統領が給与減税などを含む包括的な経済支援策を10日夕にも発表すると伝わり、政策期待の買いが入った。ダウ平均は前日に2013ドル安と過去最大の下げなり、値ごろ感からの買いも相場を支えた。ダウ平均の上げ幅は過去最高だった1日(1293ドル96セント高)に次ぐ、過去2番目の大きさ。大統領は9日夕に給与税(社会保障税)の引き下げを表明していた。10日午後には米CNBCが「トランプ氏は与党議員との協議で年内の給与税ゼロを提案したようだ」と報じた。報道が市場心理を明るくし、ダウ平均は取引終了にかけて一段高となった」。原油反発(34.36)「ロシア高官の発言を受け、産油国が減産で再び協調するとの期待が浮上した。相場が前日に2割強と大きく下げた反動もあり、買い直す動きが優勢となった。ロシアのノワク・エネルギー相が10日、石油輸出国機構(OPEC)加盟国と非加盟の協調減産について「ドアは閉まっていない」と述べたと伝わった。OPECと非加盟国との次の会合は5月か6月になる予定とも話したという。大統領が9日夕、新型コロナウイルスによる景気減速に備え、給与減税などの経済対策を検討すると表明した(のも買い材料)」、金は反落(1660.3)。債券は反落(利回り上昇0.81%)「安全資産とされる米国債が売られた。前日は米株の急落を受けて、10年債利回りは過去最低の0.31%まで低下しており、利益確定や持ち高調整の売りが出た面もあった。債券相場は下げ渋る面もあった。新型コロナの感染拡大に歯止めがかかっていないうえ、経済対策の詳細や時期についての不透明感が意識された。米株式相場が下げに転じた場面で投資家がリスク回避姿勢を強め、米国債が買い戻された。10日の10年債の最低利回りは0.56%だった。2年物国債相場も大幅反落し、利回りは前日比0.15%高い0.39%で取引を終えた」。日経先物夜間引けは20050。14:10更新 . . . 本文を読む

東京五輪・パラリンピックに向けて注目を集める数字がある。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、日本からの渡航者の入国などに制限を設ける国・地域の数だ。外務省は連日のように数字を更新して公表している。10日午前7時現在で入国・入域の制限は28、入国後の行動制限は62カ国・地域にのぼる。外務省内では「選手団や観客が日本を訪れても、帰国時に入国制限を受けるなら通常のような五輪は厳しい」との声がある。制限を設ける国が増えれば「日本は安全ではない」との印象も広がる。予定通り五輪を開催するには、国内での感染の終息はもちろん、制限措置をとる国・地域の数をどう抑えるかがポイントになる。重要なのが世界保健機関(WHO)と米国の対応だ。3月2日にはWHOの事務局長が日本を含む4カ国を挙げ「最大の懸念だ」と語った。WHOの評価は各国の判断材料になる。日本政府はすぐに動いた。「早速、WHOのほうに申し入れして3日からはWHOは『中国以外の感染の8割は韓国、イラン、イタリア』と表明するようになっている」。茂木敏充外相は後日、国会でこう説明した。トランプ米大統領も3日、日本を入国制限の対象にする可能性に言及したが、こちらも日本政府は火消しに動いた。茂木氏は6日、国会で「米国が現時点でそうした動きを導入する具体的な話はない。私自身も大使館ルートも引き続き丁寧に働きかけを行っていく」と強調した。米国が動けば多くの国が追随しかねないからだ。新型コロナとの戦いは国内だけではない。世界各地で水面下の外交戦が続く。(*日経 記事より) . . . 本文を読む