今日、最寄りの小学校のクラブ活動で紙トンボ作って遊ぼう教室を開いてきました。スマホで写真をと思いましたが、「ねえ先生!」がいっぱいでとても写真どころではありませんでした。

456年の中高学年生ですが、30を越える人数がいるので、説明を聞いていない、または聞こえていない児童が多くて机間巡視が大変でした。「いっちょんわからん!(熊本弁)」の声もよくありましたが、私としては〝大好きな言葉”です。この言葉の言える児童はほってはおけません。手取り足取り教えます。するとその児童の3m四方もわかってくれます。

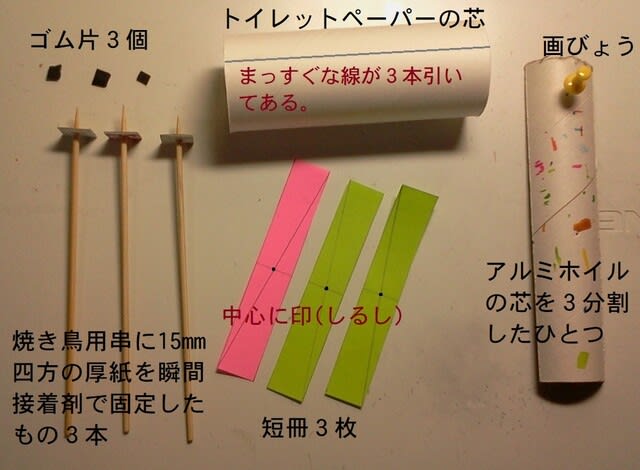

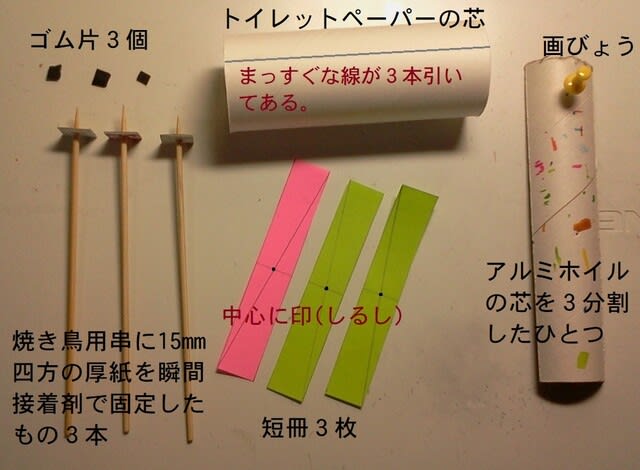

では準備していったものです。一人当たりの材料です。これをビニール袋に入れました。

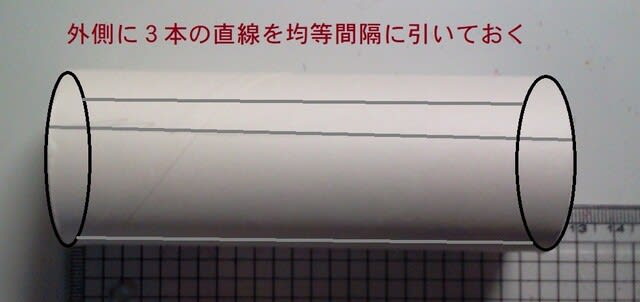

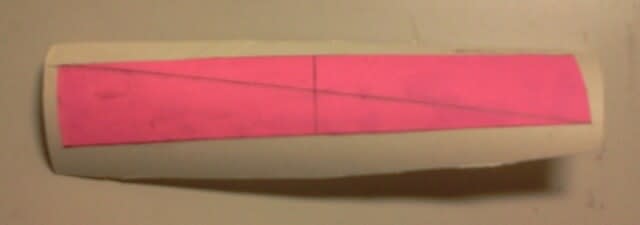

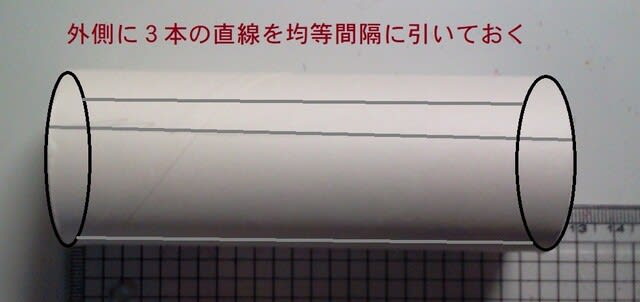

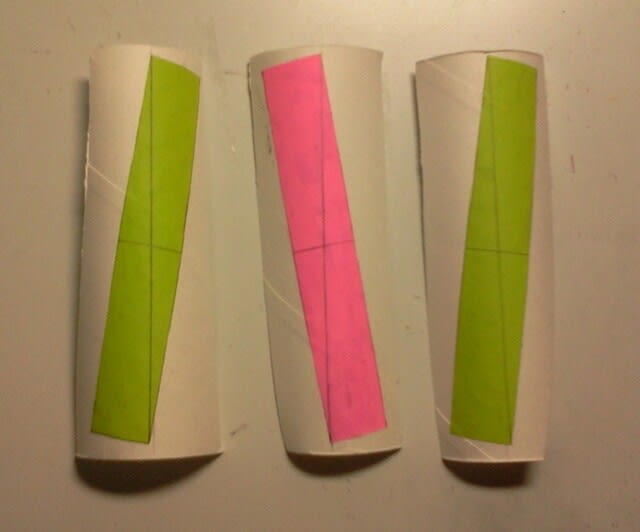

中央がトイレットペーパーの芯ひとつです。筒の表面に均等にまっ直ぐな線を3本引いてあります。

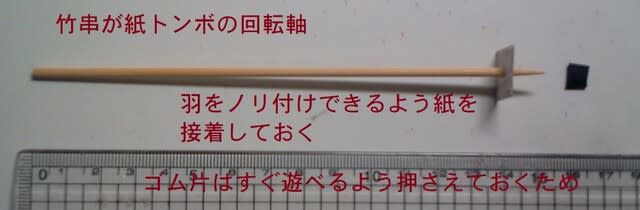

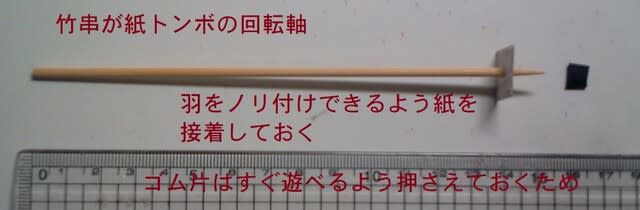

左側は焼鳥用の竹串3本です。尖(とが)っているほうに15mm四方の厚紙に穴を空け接着剤で固定しています。羽根を付けるとき”ノリ付け”できるようにする工夫です。その上にゴム板を刺していますが、これは羽根をノリ付けしたときこれで押さえてすぐ遊べるようにする工夫です。

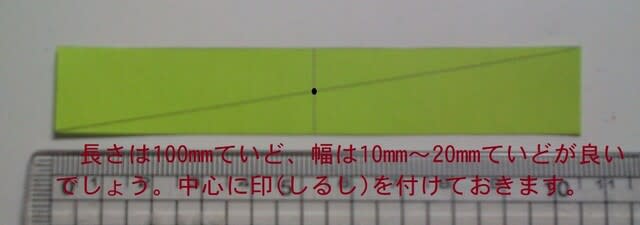

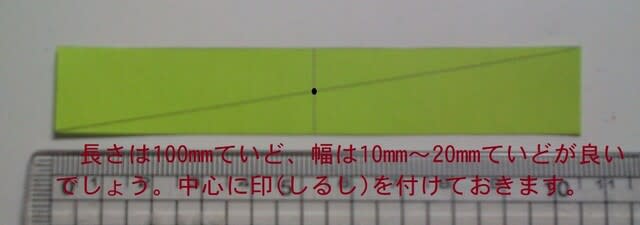

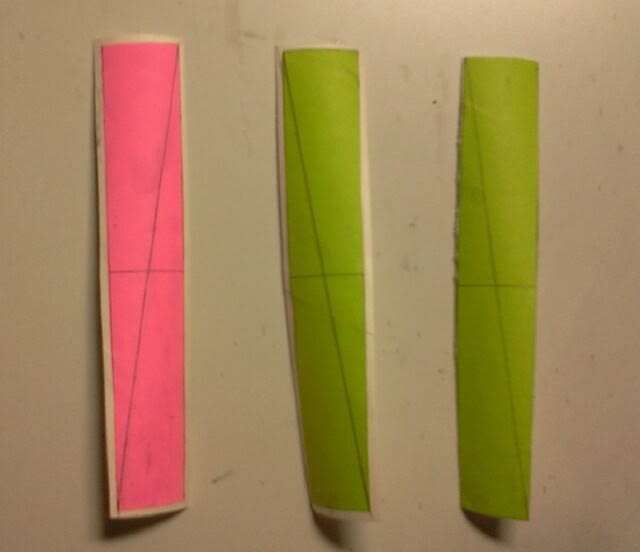

中央の短冊3つが羽根を作るときの材料です。短冊の中心(重心)がわかるように線が引いてあります。

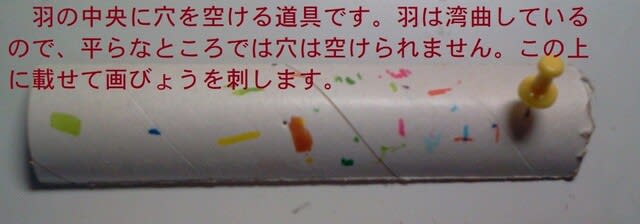

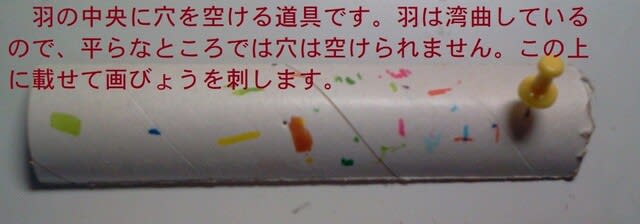

右側が”厚い筒の断片(サランラップの芯を2つに切って、その筒を割(さ)くように3つにきったもの)と画びょう”です。これで羽根が完成したら中央に穴を空ける道具になります。このセットは配布すると回収が難しいので、一ヵ所の机に”穴あけの作業場所”を設置して、ここに来て穴を空けるとしました。そこに私がいて、穴の空けかたを教えます。

注意:羽根は筒の一部のような形なので、机の上ではせっかくの丸みがつぶれてしまいます。筒の一部の台の上に羽根を置くと、チョッと斜めに置いたときしっくり収まります。この状態で中央に画びょうで穴を空けます。

個々の材料を大きく示します。参考にしてください。

それでは作ります。

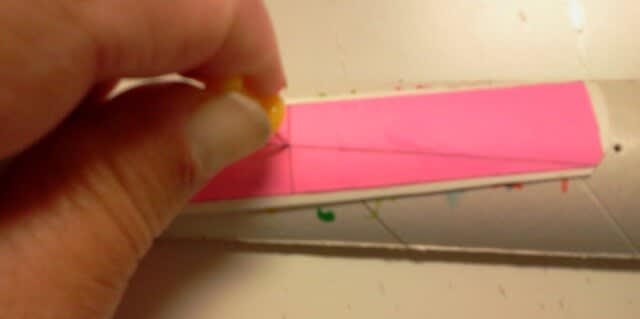

短冊の何も書いてない面にノリを付けます。それを

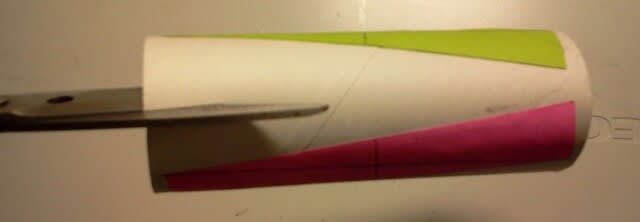

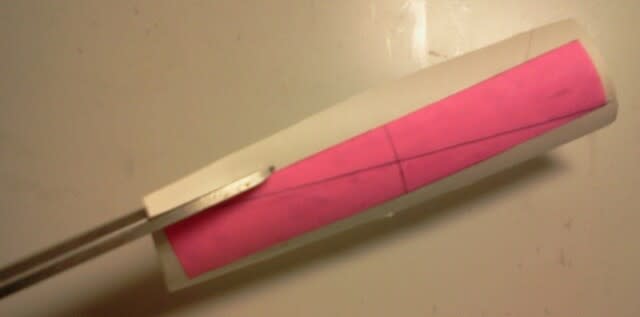

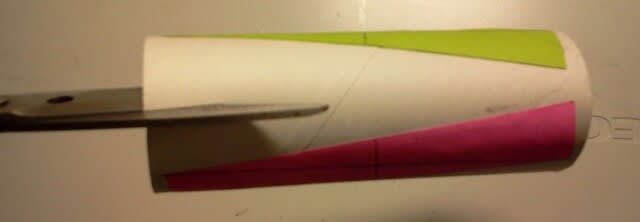

このようにチョッと斜めに貼ります。どのくらい斜めかというと、芯の長さのほうに真っすぐな線が引いてあります。その線上に短冊の対角を重ねるように貼ります。児童には黒板に絵を描いて説明しましたが、「わからん!いっちょんわからん!」という児童が多かったです。説明の後走り回って指導しました。

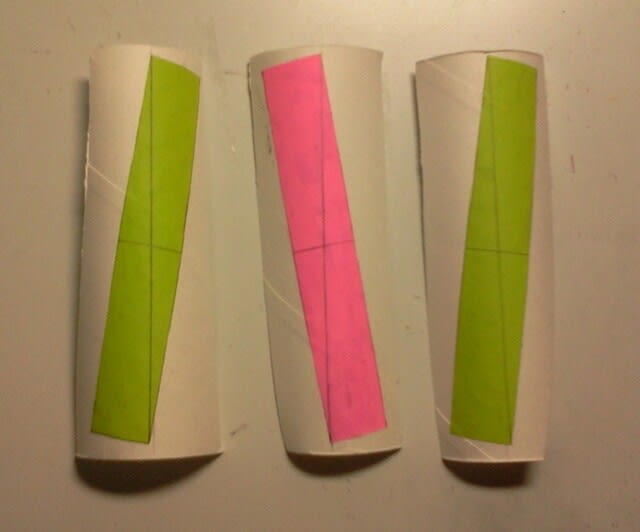

線は3本引いてあります。短冊は3枚ですから全部貼ってもらいました。短冊は”和紙”の色紙ですから直ぐ乾きます。ちょっとぐらい湿っていても大丈夫です。

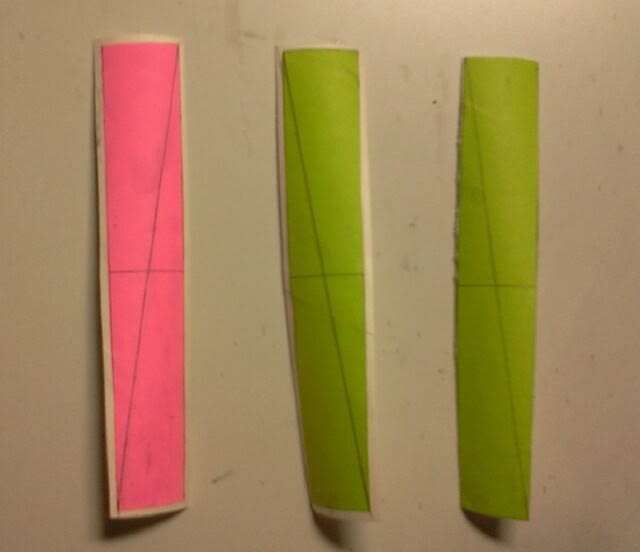

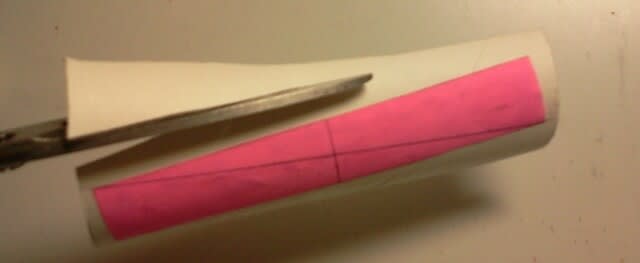

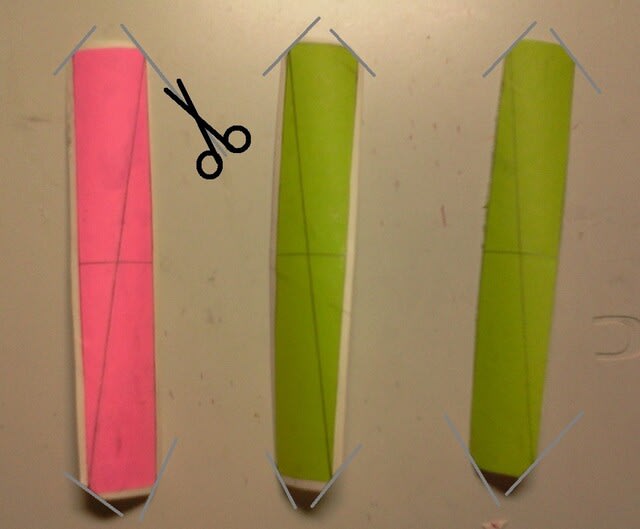

次は3つを切り離します。

まずは大雑把(おおざっぱ)に切ります。

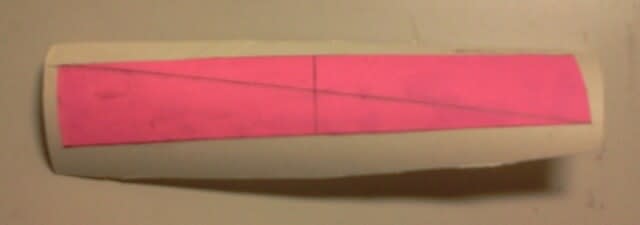

切ったところです。

次はちょっと大雑把に切ります。

切ったところです。

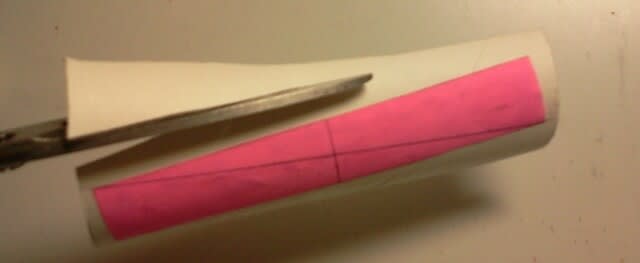

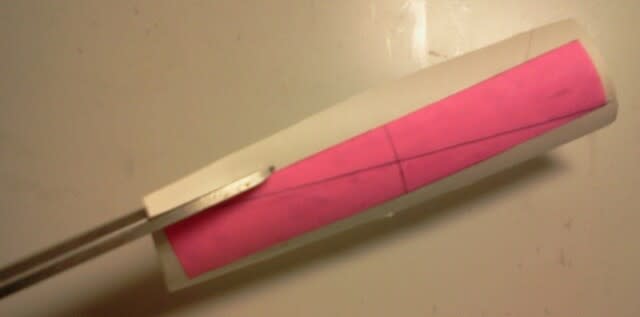

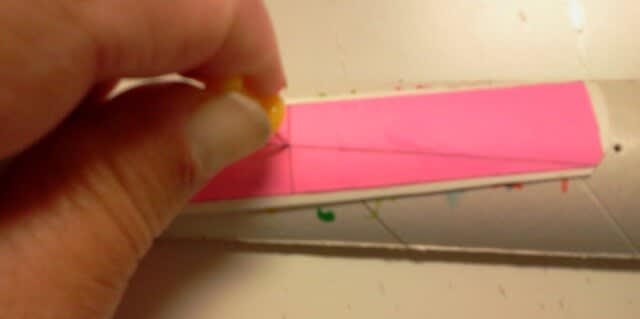

次は短冊を貼ったところを正確に切り取ります。少しずつハサミを入れていかないとせっかくの曲がりが伸びてしまいます。1mm1mmと小刻みにハサミを入れていくのがいいです。

3枚とも切り取って、3つの”羽根”ができました。

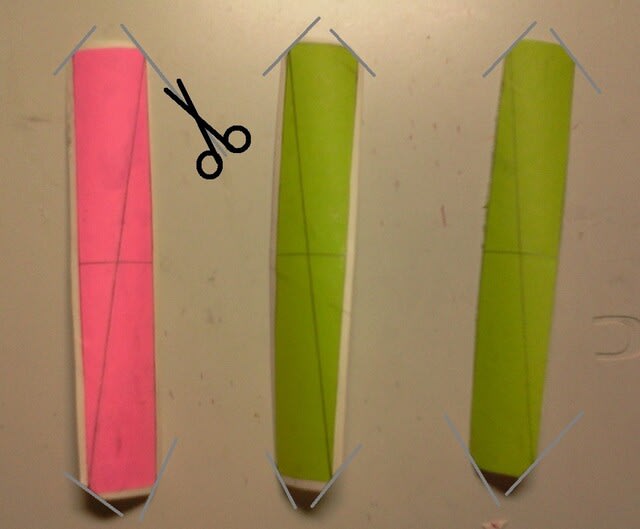

ここで安全対策があります。羽根は回転して飛んで行って目に入るかもしれません。ですから”端っこ”を切っておかないと危ないんです。

羽根が出来上がったところで、この羽根を竹串の回転軸に刺すために穴を空けます。

このように筒の断片に羽根を乗せると、チョッと斜めにするとしっくり収まります。この状態で画びょうで短冊の中心に穴を空けます。グイっと力を入れて押します。

このようになったら穴が空きました。力が無いようだったら、短冊(羽根)に穴の印が付く程度でも大丈夫です。手の取って画びょうを刺してください。ただし、ケガをしないよう気をつけてください。

羽根を竹串に接着します。接着する竹串の紙の部分と羽根の白い内側にノリを付けます。

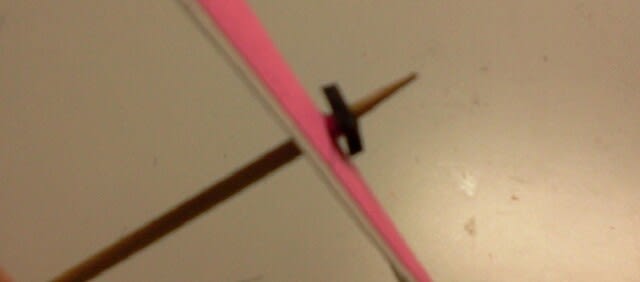

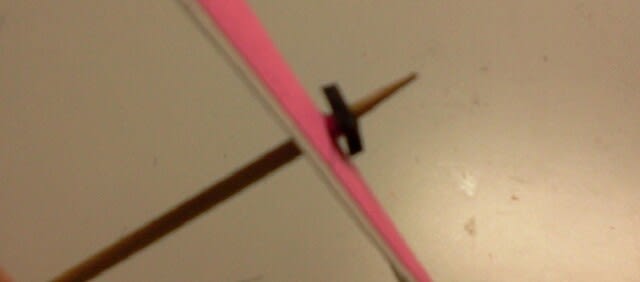

竹串の尖(とが)ったところに羽根の穴を刺して接着させます。

接着面の上下を指で摘まんで、羽根のカーブに沿って厚紙が曲がりノリが沁み出してくるまで押さえます。

最後にゴム板を刺して羽根を抑えるようにハメると、ノリが固まっていなくても遊べます。遊んでいるうちに接着します。

こんなのができました。

紙トンボを回すと飛び上がる原理です。説明する写真を作ったので見てください。

回すと羽根に風が当たります。羽根が斜めになっていると、当たった空気は下に曲げられます。その力が羽根を上に持ち上げる力となります。

遊ぶ時間は15分程度でしたが、羽根が平らになっていたり、羽根と竹串にノリを付けてないものまであって大変でしたが、30数人の教室では徹底しない指導となってしまい申し訳なかった思いでした。またまた走り回って指導したところでした。材料はいっぱい持っていきましたが、すっかりなくなるほど作ってくれました。

こんな感じで教室を終わりました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

456年の中高学年生ですが、30を越える人数がいるので、説明を聞いていない、または聞こえていない児童が多くて机間巡視が大変でした。「いっちょんわからん!(熊本弁)」の声もよくありましたが、私としては〝大好きな言葉”です。この言葉の言える児童はほってはおけません。手取り足取り教えます。するとその児童の3m四方もわかってくれます。

では準備していったものです。一人当たりの材料です。これをビニール袋に入れました。

中央がトイレットペーパーの芯ひとつです。筒の表面に均等にまっ直ぐな線を3本引いてあります。

左側は焼鳥用の竹串3本です。尖(とが)っているほうに15mm四方の厚紙に穴を空け接着剤で固定しています。羽根を付けるとき”ノリ付け”できるようにする工夫です。その上にゴム板を刺していますが、これは羽根をノリ付けしたときこれで押さえてすぐ遊べるようにする工夫です。

中央の短冊3つが羽根を作るときの材料です。短冊の中心(重心)がわかるように線が引いてあります。

右側が”厚い筒の断片(サランラップの芯を2つに切って、その筒を割(さ)くように3つにきったもの)と画びょう”です。これで羽根が完成したら中央に穴を空ける道具になります。このセットは配布すると回収が難しいので、一ヵ所の机に”穴あけの作業場所”を設置して、ここに来て穴を空けるとしました。そこに私がいて、穴の空けかたを教えます。

注意:羽根は筒の一部のような形なので、机の上ではせっかくの丸みがつぶれてしまいます。筒の一部の台の上に羽根を置くと、チョッと斜めに置いたときしっくり収まります。この状態で中央に画びょうで穴を空けます。

個々の材料を大きく示します。参考にしてください。

それでは作ります。

短冊の何も書いてない面にノリを付けます。それを

このようにチョッと斜めに貼ります。どのくらい斜めかというと、芯の長さのほうに真っすぐな線が引いてあります。その線上に短冊の対角を重ねるように貼ります。児童には黒板に絵を描いて説明しましたが、「わからん!いっちょんわからん!」という児童が多かったです。説明の後走り回って指導しました。

線は3本引いてあります。短冊は3枚ですから全部貼ってもらいました。短冊は”和紙”の色紙ですから直ぐ乾きます。ちょっとぐらい湿っていても大丈夫です。

次は3つを切り離します。

まずは大雑把(おおざっぱ)に切ります。

切ったところです。

次はちょっと大雑把に切ります。

切ったところです。

次は短冊を貼ったところを正確に切り取ります。少しずつハサミを入れていかないとせっかくの曲がりが伸びてしまいます。1mm1mmと小刻みにハサミを入れていくのがいいです。

3枚とも切り取って、3つの”羽根”ができました。

ここで安全対策があります。羽根は回転して飛んで行って目に入るかもしれません。ですから”端っこ”を切っておかないと危ないんです。

羽根が出来上がったところで、この羽根を竹串の回転軸に刺すために穴を空けます。

このように筒の断片に羽根を乗せると、チョッと斜めにするとしっくり収まります。この状態で画びょうで短冊の中心に穴を空けます。グイっと力を入れて押します。

このようになったら穴が空きました。力が無いようだったら、短冊(羽根)に穴の印が付く程度でも大丈夫です。手の取って画びょうを刺してください。ただし、ケガをしないよう気をつけてください。

羽根を竹串に接着します。接着する竹串の紙の部分と羽根の白い内側にノリを付けます。

竹串の尖(とが)ったところに羽根の穴を刺して接着させます。

接着面の上下を指で摘まんで、羽根のカーブに沿って厚紙が曲がりノリが沁み出してくるまで押さえます。

最後にゴム板を刺して羽根を抑えるようにハメると、ノリが固まっていなくても遊べます。遊んでいるうちに接着します。

こんなのができました。

紙トンボを回すと飛び上がる原理です。説明する写真を作ったので見てください。

回すと羽根に風が当たります。羽根が斜めになっていると、当たった空気は下に曲げられます。その力が羽根を上に持ち上げる力となります。

遊ぶ時間は15分程度でしたが、羽根が平らになっていたり、羽根と竹串にノリを付けてないものまであって大変でしたが、30数人の教室では徹底しない指導となってしまい申し訳なかった思いでした。またまた走り回って指導したところでした。材料はいっぱい持っていきましたが、すっかりなくなるほど作ってくれました。

こんな感じで教室を終わりました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

過去ログにも面白い企画があって、時々覗いていました。

ところが、不意に行方不明になって・・・

これはフォローしていないとと。

昔の遊びは、何かも手作りでしたね。

懐かしさも一入です。

コメントと登録ありがとうございます。遊んでばかりいましたので、そのまま大人になっておじいちゃんになってしまいました。

でも孫のような友だちがいっぱいできて楽しいですよ。先月誕生日だったんですが「7才になりました。」と紹介したらひと盛り上がりしました。

アナザン・スター様も一緒に楽しんでください。

小さなケガをして、他人の痛みもわかると思います。高学年には男女を問わず包丁をつ合わせておやつ作りもしあたものです。

打った文字を読み返しているつもりなのに時々間違えるのです。見ているつもりで見えていないようです。すみません。

昔は竹トンボでしたね。こちらでは(熊本)肥後の神という小刀をいつもポケットにいれて遊んでいました。竹や木を切って何かしら作るのが遊びでした。

今は持っているだけでも心配ですよね。それでもハサミと糊だけの工作を教えています。

芯に短冊を斜めに貼って切り取るとプロペラになると気づいて紙トンボを考案しました。でもネットで調べてみるとチャンと載っていました。私と同じような人がいたんです。でも作り方は独自のものですから作りやすくなっています。

お孫さんと一緒に作ってくださいね。

来週はちょっと遠くの小学校でドングリのやじろべえーとコマづくりです。楽しいです。