タイトルが大袈裟だけど気になって仕方なかったこと・・・(性格が出ている)

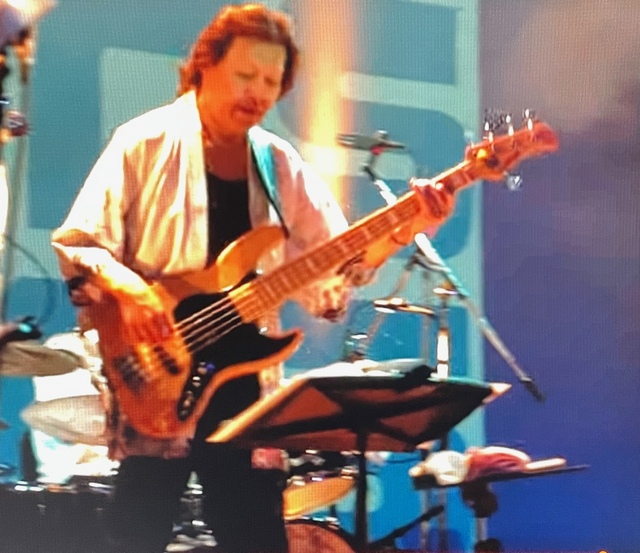

2016年8月に入手したエフェクターTECH21 BASS FLY RIG

数々の現場で活躍してくれて、特に足元のスペースに限りあるライヴハウスでは重宝した。

脇役ではあるがフットスイッチを踏むと赤、黄、青の光が暗いステージの足元を華やかに

彩ってくれた。

ところが2020年の夏頃、ふと気が付くと一箇所コントロールノブがなくなっている!?

思い当たるところをあっちこっち探しても見当たらない。

エフェクターの使用には支障がないのでそのまま使い続けていたがどうも気になる。

幾つかの楽器店に入手を試みたが取り扱っているところがない。

そこで輸入代理店にメールを送ったところ(最初に気付けよーですが)なんと2個在庫が

あると、でも一般の顧客には販売をしていないが今回は特別にパーツのみということで

2個(紛失は1個所だが予備に)送っていただいた。

ちなみに1個 ¥500×2個+送料手数料で ¥2255 高くついたけれど気持ちは落ち着いた。

同様のエフェクターをお使いの方は紛失に注意してください!

2016年8月に入手したエフェクターTECH21 BASS FLY RIG

数々の現場で活躍してくれて、特に足元のスペースに限りあるライヴハウスでは重宝した。

脇役ではあるがフットスイッチを踏むと赤、黄、青の光が暗いステージの足元を華やかに

彩ってくれた。

ところが2020年の夏頃、ふと気が付くと一箇所コントロールノブがなくなっている!?

思い当たるところをあっちこっち探しても見当たらない。

エフェクターの使用には支障がないのでそのまま使い続けていたがどうも気になる。

幾つかの楽器店に入手を試みたが取り扱っているところがない。

そこで輸入代理店にメールを送ったところ(最初に気付けよーですが)なんと2個在庫が

あると、でも一般の顧客には販売をしていないが今回は特別にパーツのみということで

2個(紛失は1個所だが予備に)送っていただいた。

ちなみに1個 ¥500×2個+送料手数料で ¥2255 高くついたけれど気持ちは落ち着いた。

同様のエフェクターをお使いの方は紛失に注意してください!