今年の競作のお題は『4で始まる形式』でした。

採点結果順に、エントリー作品を紹介します。

第1位 西のワムハチ会長

『タ4000とタキ4200、2両』

タ4000は、タンクコンテナを切り接ぎ、ドームは塩ビパイプで自作。台枠も自作しました。

タキ4200は、Tomix製タキ3000のキットを加工しました。

第2位 ダルマ35号副会長

『四国のキハ45』

PNX製とFUJIモデル製のキットを組みました。FUJIモデル製の方は、まろねふさんから譲渡された仕掛品を一旦バラし、再度組立てたものです。

時代の違いからか、屋根R等車体寸法に微妙な違いがありましたが、その差を目立たなくさせることに苦労しました。

第3位 呉生まれさん

『形式4***、4100に見えますか』

輸入蒸機4100の増備版が輸入されていたら・・・そんな想定から、手持ちのジャンク品や真鍮板からの自作等でまとめました。

若干小さめになりましたが、4100に見えますか?

第3位 F原さん

『ぶどう色でHゴムのある郵便車2両』

山陽筋に縁がある、ぶどう色の郵便車で、門司区にいたスユ42とスユ43です。

FUJIモデル製のキットを組んだものです。Hゴムは本来でしたら黒色でしょうが、敢えて灰色とすることで強調してみました。

第5位 I井氏

『スニ41』

仕事が落ち着き時間も出来たので、仕掛かりだった安達製のキットを発掘し組立てました。

組み立てはオーソドックスですが、ジャンパ線受けなど細かなディテールを追加しています。

第6位 てつまろさん

『JR九州キハ40』

トラムウェイから発売されたキハ40(アイボリー)を加工、ベンチレーターを交換しています。

塗装は、マスキングの手間を考えると青色→白色となりますが、その手間を惜しまず白色から塗装しています。

第7位 しみじろうさん

『キハ40 1009タイプ』

錦川鉄道がJR東日本から購入した、キハ40-1009タイプです。トラムウェイの製品ではなく、ホビダスのキハ40キットを加工しました。

実車同様に水タンクは撤去してプラ板で塞いで、ベンチレーターは交換しています。

第8位 かっぱさん

『更新キハ40』

トラムウェイ製キハ40を加工しました。実車同様に窓枠を特注したパーツを利用しました。

実車同様に屋根を加工し、扉スイッチは実車の写真を貼り付けています。

上回りの加工を中心に行い、下回りは加工を行っていません。

採点結果順に、エントリー作品を紹介します。

第1位 西のワムハチ会長

『タ4000とタキ4200、2両』

タ4000は、タンクコンテナを切り接ぎ、ドームは塩ビパイプで自作。台枠も自作しました。

タキ4200は、Tomix製タキ3000のキットを加工しました。

第2位 ダルマ35号副会長

『四国のキハ45』

PNX製とFUJIモデル製のキットを組みました。FUJIモデル製の方は、まろねふさんから譲渡された仕掛品を一旦バラし、再度組立てたものです。

時代の違いからか、屋根R等車体寸法に微妙な違いがありましたが、その差を目立たなくさせることに苦労しました。

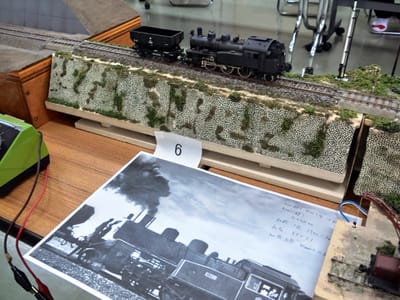

第3位 呉生まれさん

『形式4***、4100に見えますか』

輸入蒸機4100の増備版が輸入されていたら・・・そんな想定から、手持ちのジャンク品や真鍮板からの自作等でまとめました。

若干小さめになりましたが、4100に見えますか?

第3位 F原さん

『ぶどう色でHゴムのある郵便車2両』

山陽筋に縁がある、ぶどう色の郵便車で、門司区にいたスユ42とスユ43です。

FUJIモデル製のキットを組んだものです。Hゴムは本来でしたら黒色でしょうが、敢えて灰色とすることで強調してみました。

第5位 I井氏

『スニ41』

仕事が落ち着き時間も出来たので、仕掛かりだった安達製のキットを発掘し組立てました。

組み立てはオーソドックスですが、ジャンパ線受けなど細かなディテールを追加しています。

第6位 てつまろさん

『JR九州キハ40』

トラムウェイから発売されたキハ40(アイボリー)を加工、ベンチレーターを交換しています。

塗装は、マスキングの手間を考えると青色→白色となりますが、その手間を惜しまず白色から塗装しています。

第7位 しみじろうさん

『キハ40 1009タイプ』

錦川鉄道がJR東日本から購入した、キハ40-1009タイプです。トラムウェイの製品ではなく、ホビダスのキハ40キットを加工しました。

実車同様に水タンクは撤去してプラ板で塞いで、ベンチレーターは交換しています。

第8位 かっぱさん

『更新キハ40』

トラムウェイ製キハ40を加工しました。実車同様に窓枠を特注したパーツを利用しました。

実車同様に屋根を加工し、扉スイッチは実車の写真を貼り付けています。

上回りの加工を中心に行い、下回りは加工を行っていません。