イメージを具体的にする工夫が

満足度を上げる

写真をプリントしてもらうためカメラ店に行った。デジカメプリントを注文する機械で印画紙のサイズをLサイズにしたが、受付のカウンターで金額が同じならサイズが大きい葉書サイズに変更してくれるよう頼んだ。

店員、曰く、「お客様、紙のサイズが大きくなっても、周囲が少しカットされますけど・・・・・・。」とのことだった。

どのくらいカットされるかイメージが沸かない。どのくらいカットされるのか尋ねたら「少しですが・・・・・。」とこれまた、要領を得ない。

「何センチぐらいカットされるの」との質問に 「1ミリから2ミリくらい」 との答えであった。

2、3ミリカットされると全体のバランスが悪くなるかもしれないと思ったので、印画紙のサイズは変更せず、当初、設定したLサイズでプリントしてもらうことにした。

口だけで、ああだ、こうだと説明するよりも、印画紙のサイズを変更すると周囲がどの位カットされるか映像を示すことができる簡単な機械があればわかりやすい。

分かりやすいということは、立派な接客サービスだ。

イメージを具体的にする工夫は、満足度を上げることに直結する。

見せればわかるが見せられない。

イメージを具体的にする、これが難しい。

白倉敬彦著 『江戸吉原の 廓遊び』 株式会社学習研究社

人間の感覚器官をフルに動員する

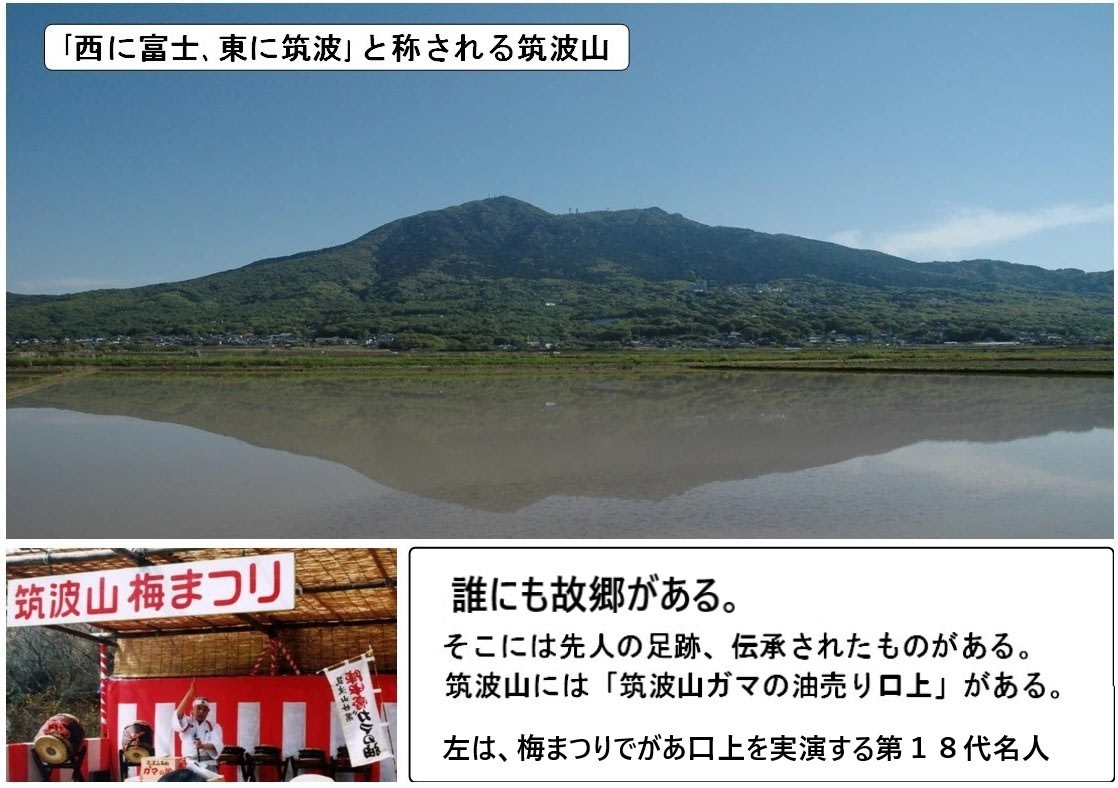

人間の五感の中で、目から受ける刺激が最も大きいといわれている。そうなるとガマの油売り口上は目で聴かれているといっても差し支えない。

●動作や姿勢は目の刺激に最も大きく影響する。

●ジェスチャーで口上を補足する。

●明るい表情は誰にも歓迎される。

●服装は内面の表れである。 これらに無神経であってはならない。

ガマの油売り口上の実演に際しては、姿勢、表情、ジェスチャー、時代背景にマッチした服装などを総動員することが必要である。

口でああだこうだと言うよりも

ビジュアル化で視覚に訴える

上記、カメラやの対応は、ガマの油売り口上についても同じことが言える。口上には、近頃使わない言葉が随所に出てくる。ただペラペラと口上を述べるだけでは、何のことを言っているのか聞く者にはさっぱり分からない。

棗(ナツメ)とは、「お茶の道具」と一言添えれば若い人にもわかりやい。 「大道に据え置くならば・・・・。」 と言うときは、台の上でコチョコチョ置くのではなく、「大道」ならぬ、地面に直に置いて見せることだ。

「これなるこの旗示す如く陣中膏ガマの油・・・・・」と言うときは、実際に旗の角を持ちながら、旗を指差さすことだ。 動作が伴えば言っていることの理解を助ける。 「ガマの油、ひと貝(貝一つ分)が百文」 と言っても、今の人には百文という貨幣価値がわからない。

「酒1升買えた(?)」などのように、口上が終わったら一言添えると分かりやすい。

見せる物が実物で視覚に訴えるとたいへん理解しやすい。

実物が無ければ模型でもいい。言葉で説明するよりもずっと具体的になる。

小道具があれば理解を助かるし、くどくど説明する必要もなくなる。

小道具の使い方を工夫し、身振り手振り、歩く動作なども”場”に応じ工夫すれば口上が生き生き聞こえる。

「百聞は一見に然かず」という。

ガマの油売り口上もプレゼンテーションであるとするならば、ビジュアル化によって口上を補足すると観客の理解を助け満足度を高めることができる。

“分かりやすく”とは、親切な応対に不可欠である。

実物がいい、無ければ模型でもいい

【関連記事】

「ガマの油売り口上」は プレゼンテーションである!