水戸黄門こと徳川光圀

徳川光圀は、常陸国水戸藩の第2代藩主で、寛永5年(1628年)6月10日、水戸徳川家当主・徳川頼房の三男として水戸城下柵町(茨城県水戸市宮町)の家臣三木之次(仁兵衛)屋敷で生まれる。「水戸黄門」としても知られる。諡号は「義公」、字は「子龍」、号は「梅里」。水戸藩初代藩主徳川頼房の三男。徳川家康の孫に当たる。

儒学を奨励し,彰考館を設けて朱舜水など俊才を招き,「大日本史」を編纂し水戸学の基礎となった。

元禄13年(1700)73歳(満71歳)で歿した。

実際の光圀は日光、鎌倉、金沢八景、房総などしか訪れたことがなく、関東に隣接する勿来と熱海を除くと現在の関東地方の範囲から出た記録は無い。

光圀の主導した多方面の文化事業が評価されている一方で、為政者としては、石高に対し高い格式のために頼房時代から既に悪化していた藩財政に対し、広範な文化事業がさらなる財政悪化をもたらした。

『水戸黄門』物語の背景

実在の水戸藩主である徳川光圀は、国史編纂(『大日本史』)のために史局員の儒学者らを日本各地へ派遣して史料蒐集を行っているが、光圀自身は世子時代の鎌倉遊歴と藩主時代の江戸と国元の往復や領内巡検をしている程度で、漫遊したという史実はない。

光圀は同時代の伝記史料において名君として評されているが庶民の間でも知名度は高く、亡くなった時には「天が下 2つの宝つきはてぬ 佐渡の金山 水戸の黄門」という狂歌が流行った。

水戸黄門漫遊譚の成立には、この様な名君としての評判や、幕末における水戸学の浸透が後の物語の形成に影響していると思われる。

光圀の伝記資料としては、正伝である『義公行実』をはじめ『桃源遺事』『久夢日記』など様々なものがあり、宝暦年間にはこれらの伝記資料を基に実録小説である『水戸黄門仁徳録』が成立し、黄門漫遊譚の起源となっている。

また史実の光圀は、家臣の佐々十竹(佐々宗淳)らを各地へ派遣しており、彰考館総裁であった佐々と安積覚兵衛の2人が、後の助さん・格さんのモデルと見られている。

当時の身分制社会では現在に残る風習以上に、諱は本人・直系尊属・本人が仕える君主のみが、プライベートないし畏まった特別の場面でのみ呼称できるもので会った。目下の者が目上の者あるいは上位家系・上位職にある者などに対して諱を直言することを禁忌としていた。

このため、水戸黄門の名は、光圀が徳川御三家の一統である水戸藩の藩主であり、武家官位として権中納言を名乗っていたことから、「徳川光圀」と直言することを避けるために、藩名である「水戸」と、中納言の唐名である「黄門」をとって広く用いられていた別称である。

講談『水戸黄門漫遊記』

幕末になって、講談師(氏名は不明)がこれらの伝記や十返舎一九作の滑稽話『東海道中膝栗毛』などを参考にして『水戸黄門漫遊記』を創作したと考えられている。内容は、「天下の副将軍」こと光圀がお供の俳人を連れて諸国漫遊して世直しをするというもので、大変な人気作となった。

副将軍職は幕府の職制にはないが、水戸徳川家には参勤交代がなく江戸定府であったことから、家臣の中には「いったん将軍にことあるときは、水戸家当主が代わって将軍職を務める」ことから「副将軍」といった。

明治になると、大阪の講釈師玉田玉知がお供を俳人ではなく家臣の佐々木助三郎(介三郎、助さん)と渥美格之進(格さん、または厚見角之丞など)の二人とする話に膨らませて、さらに人気の題材となっていった。

助・格は、『東海道中膝栗毛』が持つ「弥次・喜多」の魅力を取り入れたものと思われる。明治初期の黄門ものの講談は東京のものと大阪のものでは筋が大きく異なっていたが、助・格を従えた大阪式のものが主流になっていった。

徳川幕府が衰退した幕末から維新後の明治・大正・昭和の大戦前にかけて王政復古で徳川氏への評価が著しく低下したが 実在の光圀が天皇を敬ったり楠木正成を忠臣として称えたことや、『大日本史』 編纂や水戸学が尊王論や天皇親政の世に合致していたからであろう。

江戸時代の農村のしくみ

〔村請制〕

中世以来の郷村は、元来、自然集落で慣習的自治性があったが、幕府・諸藩はこれを政治支配の単位としてとらえ、農民の統制と年貢収納のしくみに役立てた(村請制)。

天領では郡代・代官、藩では郡奉行・代官が農民を支配するが、村内では村役人が村の行政の責任者であり、村の自治の代表であった。

村民の中心は検地帳にのった自営的な小農民で、年貢負担の義務をもつ本百姓(高持百姓))であるが近畿などの先進地域では1町くらい、東北・北陸などの一毛作の後進地域では10町くらいの大百姓もあり,さまざまである。

大百姓は代々かかえている譜代の下人・被官・名子などと呼ばれる隷属農民や、年季奉公人を使って大規模な手作り経営を行った。

田畑をもたず、検地帳にものらない水呑とか帳はずれ(無高百姓)もかなり存在しており、小作や年季奉公・日傭いなどで生計をたてていだ。

村役人には名主(庄屋)・組頭(年寄)・百姓代の村方三役(地方三役)がある。

① 名主・・・・・本百姓のなかでも有力百姓,中世以来の親方百姓・草分け百姓など特定の大百姓の世襲であったが,やがて輪番や村民の選挙によることが多くなった。名主の仕事は、年貢の割当てと納入、宗旨人別帳・五人組などの戸口管理,お触の伝達、村民の証人など、領主の村政と村の自治との両面にわたった。

② 組頭・・・・・名主の浦佐で数名。本百姓の有力者から選ばれ,家柄で固定することが多い。

③ 百姓代・・・・・名主・組頭に対する一般百姓の不満を代弁したり、その利益を守るため、1~3人が選ばれ、年貢割当てに立ちあったり、監視する役として置かれた。

村全体の相談ごとは本百姓以上による寄合で運営され、五人組も村の自治、犯罪や年貢完納の連帯責任をおわされ、農民統制にきわめて有効な働きをした。

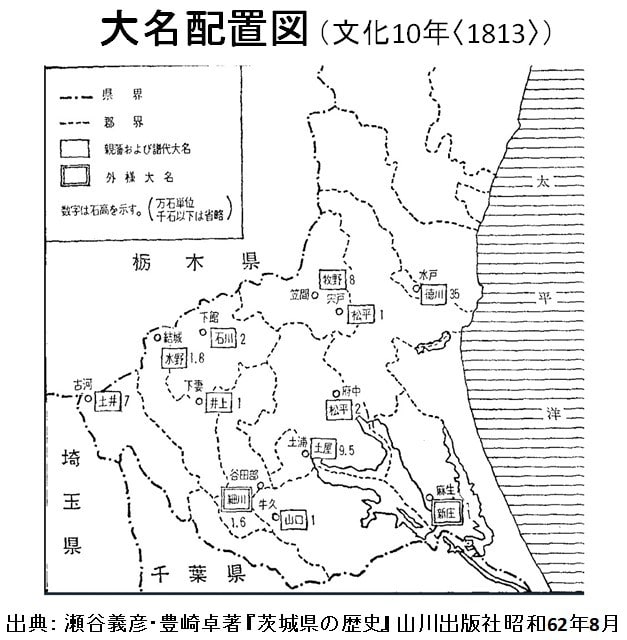

水戸藩の財政難

慕府の財政と違って、地方政治を担当した諸藩では、その創立当時から財政難に苦しんだところが多い。水戸のような大藩も例外ではなかった。天下の水戸藩などは、表面の威光ににあわず、財政は早くから苦しかった。

しかし特に第2代藩主光圀が没する前後から、財政難が表面化していったのは、「大目本史」を中心とする文化事業などに、意外に多くの費用を要したことも、その理由の一つであるが、御三家で格式高く交際費が多かったばかりでなく、定府制で江戸・水戸の二重生活を余儀なくされたことが、もっと大きなな理由であった。

水戸藩の財政難は元禄(1688~1703)ごろから表面化してきた。元禄13(1700)年はじめて藩が、領内の富農や城下の町人に御用金を命じたことは、そのよい例である。

〔御用金の徴収〕

この年の12月に光圀は西山荘で没したのであるが、没後は毎年のように御用金を徴収し、財政難は慢性化した。元禄13年の御用金総額は1万6338両で、出金者数は153人であるから、1人当り約107両となる。ものによっては当時の一両は現在の1万円以上にも相当するから、庶民にとっては容易なことでなかったはずである。

元禄13年の御用金300両以上の出金者10名の内訳をみると、最高の3000両の平衛門と2位の庄兵衛、4位・5位とも、潮来(行方郡潮来町)の人であった。これは、ここが早くから江戸との商品取引の中継ぎの河岸として繁盛したため、富商が多かったからである。

750両出金3位の位忠三郎やその他が住む湊(那珂湊市)は、東廻り航路の有力な寄港地であり、また藩内最大の漁港として栄えたところでもあり、7位の内蔵之助の小泉、10位の山九郎の嶋河岸も当時は有カな河岸であった。

〔藩札の発行〕

水戸藩の財政難は元禄から宝永になるといっそうはなはだしく、藩士の俸禄さえも滞りがちとなり家中の生活に大きな不安を与えた。藩では金貨一分(一両の四分の一)にかわる藩札といわれる紙幣を大最に発行して、急場をしのいだり、松波(並)勘十郎という浪人事業家を招いて、宝永の新法といわれる思い切った積極的開発策を実施して、一挙に財政難を切り抜けようとしたが、いずれも成功しなかった。

これを宝永改革と呼んでいるが、このときの事業で最大のものは、涸沼と北浦を船で結ぶため、北浦にそそぐ巴川と涸沼の間に運河を計画したことであった。このほか平地林を伐採して農地として生産の増加をはかったが、水戸城と街の前面に広がる仙波湖を干拓してまで増産を計画したことは、家臣らの反対にあって果たさなかった。

運河もうまくいかず、宝永6年(1709)1月領内農民の大一挨にあって改革は挫折した。慢性化した財政難から脱することが出来なかったので、そのしわ寄せは百姓に負いかぶされることになった。

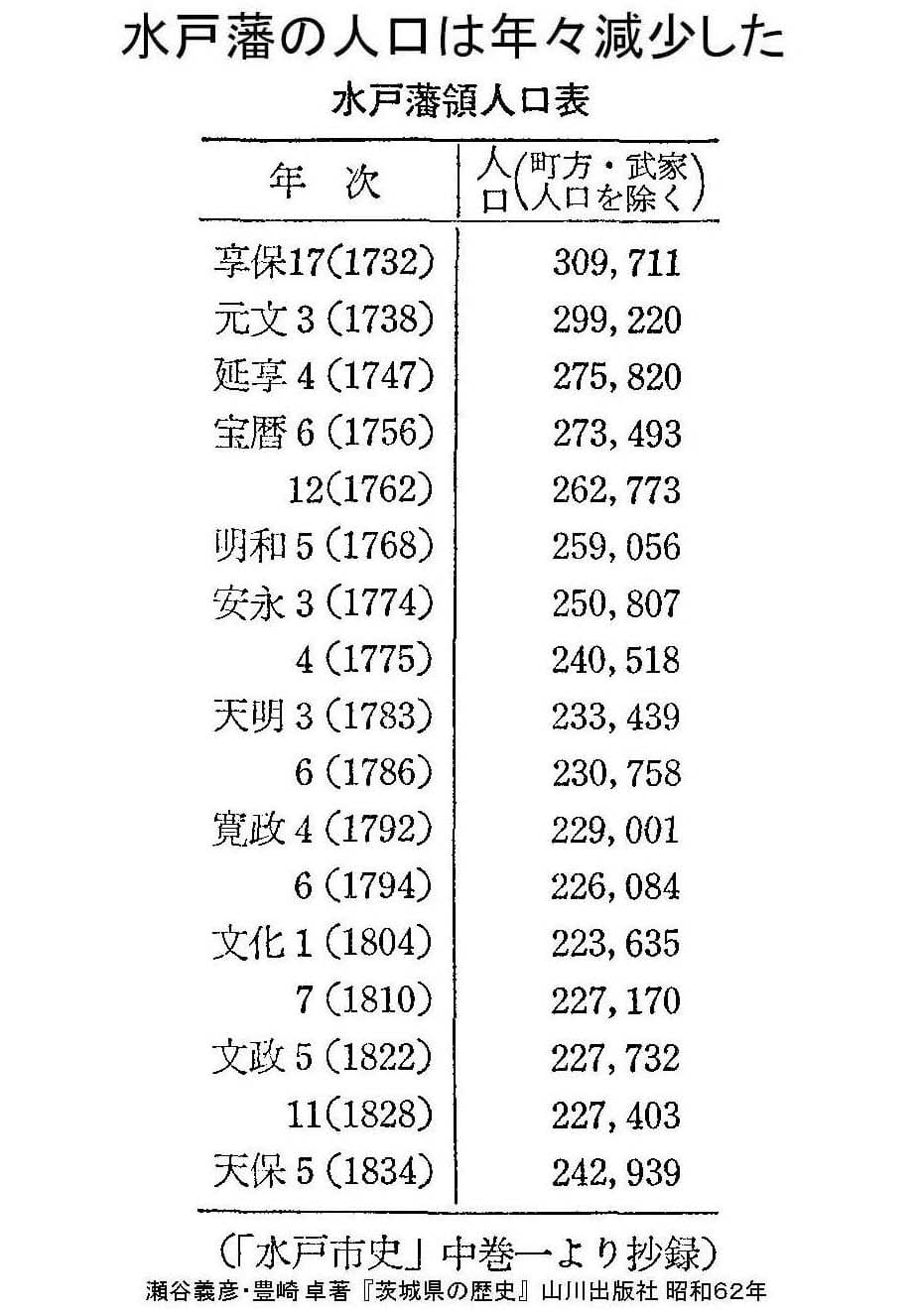

農村の疲弊

近世の農村は慕藩制を支える生産の底辺である。農村が、生産をあげて豊かになれば、それだけ藩の収納が固定して、藩財政は安定する。だが実際はその逆が多かった。藩の財政難を年貢の増徴によって切り抜けようとする領主側に対して、元来が生活にゆとりのない農民側では、年貢率を引き下げてもらうか、雑税を少なくしてもらうか、拝借金と称する低利の藩からの借金、または種籾・食糧米などを借りるかして、なんとか毎年毎年をしのごうとする。

そこへ近世には享保・天明・天保のような大飢鰹が全国を襲ったばかりでなく、各地で水不足や洪水、長雨や冷気などのために、作物が実らなかったりすることが、ひんぴんとして起こったので、農民の生活が極度に窮迫し、餓死者を出したり、他地方へ 流浪し、一家離散するものがあったり、その窮状は想像以上であった。

このような農村に対しては、年貢を課する領主側でも、普通の年のようにはいかない。年貢の対象となる村の田畠から、災害を受けた面積、つまり荒地を、引方と称して差し引かねばならない。この引方が多ければ多いほど、藩の年貢収納は少なくなる。それをやらずに、年頁率を高くすれば百姓は生きていかれなくなる。

またこのように荒地が多くなるのは、天災の場合だけではなく、農村の人口が災害や病気で減少し、あるいはまびきみずから人口を減らすための間引といわれる、生児圧殺をおこなった結果でもあった。

こうして農村は疲弊し、百姓の間には、領主の支配に対する不満と要求が増大し、村方騒動や百姓一撲が起こって、慕藩制の底辺が動揺し、地方政治の土台がゆらぐことになった。

常総地方の農村も、こうした一般的な傾向の坪外にあるものではなかった。

大藩の水戸の場合を見よう。元来、水戸藩領は生産力が低い上に、年貢率(免)は高かったから、はじめから百姓の生活はけっして豊かなものではなかった。百姓が年々領主に納める年貢は、田は米(籾)で納め、畠(畑)の方は米の値段に換算して金で納めるのが、常総地方農村の一般的姿であった。

〔年貢率〕

年貢率は田と畠とでは同一でなく、寛永18年の検地より前は、田が四ツ八分余(四割八分余)、畠が六ツ二分余(六割二分余)と畠の年貢率のほうがはるかに多かったが、後世はこれが逆になる。

この場合平均して年貢率が五割五分余となって、かなり高いことがわかる。これは年によって高低があるが、高い時は平均六割を越した場合すらある。

寛文11年(1671)の薬谷村(久慈郡金砂郷村)に対する郡奉行からの徴税令書ともいうべき年貢割付状(年貢は当時村単位にまとめて課され、村内で庄屋・名主が中心で各人への割当てを決定した)によると、田の年貢率が六ツ一分、畠が六ツ七分と、どちらも高率で、平均六割四分ということになっている。

寛文11年という年は、名君で知られる光圀((義公)の初政であり、ちょうど「大日本史」編纂局を、江戸駒込の水戸藩別邸から後楽園のある小石川の本邸内に移転、はじめて彰考館と名付けた前の年である。

名声高い修史事業が江戸の水戸邸で、本格的にはなばなしくはじめられた時点で、遠く江戸から離れた、かつて佐竹氏の領地であった久慈郡の一村では、生産物の米麦などの収穫に対して、平均六割四分という税率で、村民たちは年貢を納めねばならなかったのである。

〔付加税、臨時の雑税〕

農民の手には三割六分しか残らない、というのが一農村の現実であった。もっとも農民は物成(ものなり)といわれる正税以外に、種々の名目の税を課された。畠百石の収穫高に対して、大豆・稗・荏(じゅうね)のいわゆる 三雑石を納めることになっているが、農民にははなはだ不利な値段でその 三雑石を買いとらせるような形で金納させた 三雑石切返しの法をはじめ、恒常的ないろいろの付加税や臨時の雑税があった。

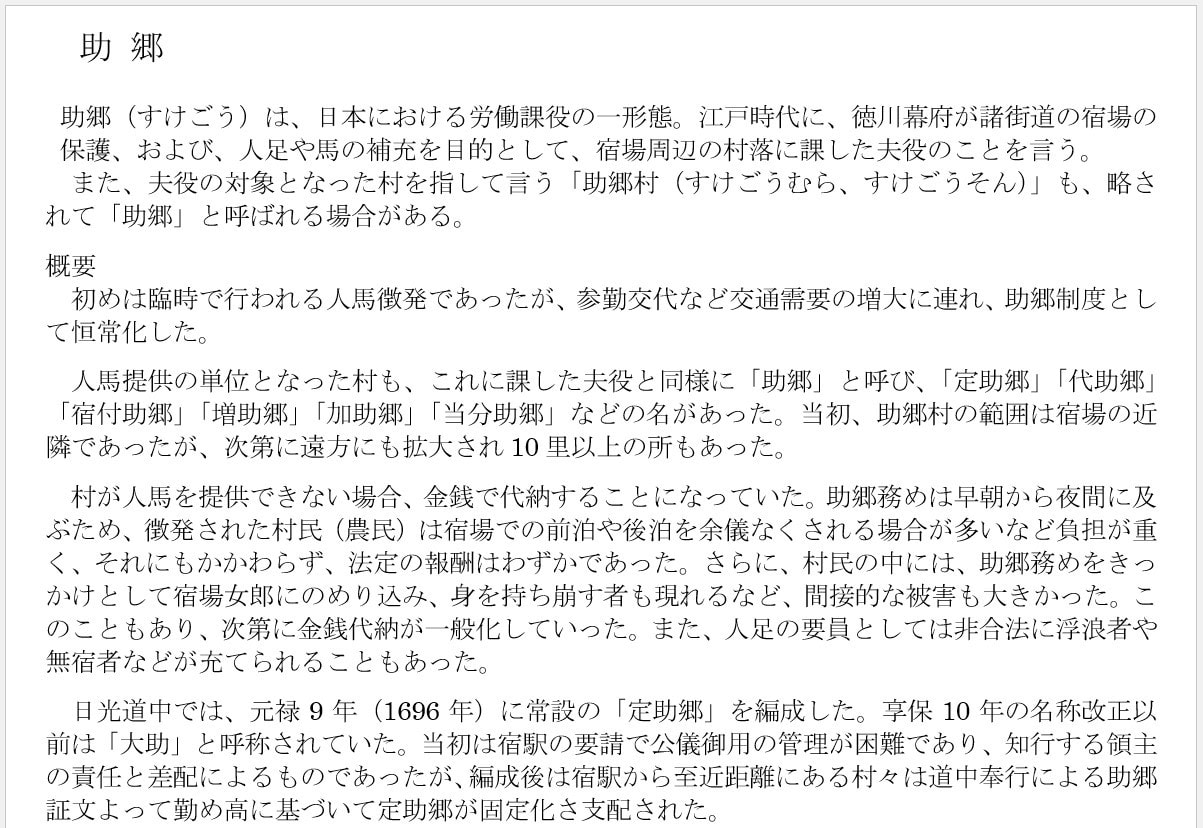

このような農民に対する負担は、年貢だけのことではなく、助郷とか夫役といわれる労力での奉仕も義務付けられていたから、年貢だけを払っておればすむというようなものではなかった。

瀬谷義彦・豊崎卓著 『茨城県の歴史』(山川出版)「揺らぐ地方政治」から引用

〔参考〕牛久助郷一揆

江戸時代の茨城県内の百姓一揆

慢性化した財政難から脱することが出来なかったので、そのしわ寄せは百姓に負いかぶされることになった。

百姓は貧乏のどん底の陥り生活が出来なくなれば、藩に救済を要求する動きが出てくる。所謂、百姓一揆である。

以下、常陸国の百姓一揆の状況を見てみる。

木村由美子著 「ふるさと文庫 『茨城の百姓一揆と義民伝承』(下)-史蹟と口碑訪ね歩記ー」(筑波書林)の「百姓一揆年表」によると、江戸時代に茨城県内で発生した百姓一揆は、次の通りである。

〔判別の発生回数〕

旗本領 49回、 水戸藩 35回、 土浦藩・石岡藩 各10回

幕領・麻生藩 各9回、 筑波神社領・谷田部藩 各5回、 その他25回、 合計 106回

(注)旗本領は、年貢は35%であるが、

実際の年貢率は領主が自由に決めることが可能で、

下男・下女を領地から安く雇えるメリットがあった。

●形態別の発生状況

一揆の形態は、横山十四男著「義民伝承の研究」(三一書房・1985年)に基づき6つの形態で分類した。

① 蜂起 1回

江戸初期の島原の乱にみられるような、領主権力との対決姿勢がはっきりしているもの。

江戸後期にみられる打ちこわしの中で、一国とか二藩全域に及ぶような大規模なものをいう。

慶長14年10月(1609)久慈郡生瀬村(久慈郡大子町)の百姓が重課反対で蜂起、代官手代を殺した。

② 打ち毀し 11回

領主に対して訴状で訴願要求をするのではなく、不正を働く村役人等の家宅を打ちこわすことである。

③ 強訴 11回(内、未遂2回含む)

多くの百姓が団結の力によって領主側に強引に訴願内容を呑ませることで、力と力の対決である。強訴未遂はこの中に入る。

④ 越訴(おっそ) 3回

合法的な手続きを踏まず、一般百姓→庄屋→大庄屋→代官・郡奉行→家老・藩主→幕府老中・将軍という順序をとび越え、直接に藩主や老中・将軍に訴状を出すことである。

直接権力者に訴えることは禁止されていたので、訴願人は事の成否にかかわらず処刑された。直訴をする者は代表者1~3人位で行うものをいう。直訴ともいった。

⑤ 愁訴 5回

数10人以上の多数が繰り出して行う農民闘争である。しかし、訴願の内容が支配権力の本質に触れる場合は、たとえ手続きが合法的であっても、張本人が処罰されることがあった。

また、門訴という形の、多数農民が領主や代官の門前に押しかけて訴えることも愁訴の一形態である。

⑥ 逃散 なし

百姓が為政者への抗議の方法として、集団で定められた居住地を逃れ去ることをかけおちいう。夜逃げのような形で個人的に行方をくらます欠落とは区別される。

逃散は消極的な抗議方法であるが、非合法であり、命がけの抗議であった。

一揆は、これら諸形態が複合的に行われていることが多い。

⑦ 詳細不明で分類不能 4回、 水戸藩の一揆 合計35回

“水戸黄門”様の時代の百姓一揆

水戸黄門、こと徳川頼房(家康11男)は寛永7年6月10日(1628年7月11日)に生まれ、元禄13年12月6日(1701年1月4日)に死亡した。 頼房の在世中に下記3件の一揆が発生している。いずれも頼房が幼少・少年期である。

●寛永11年12月(1634)

久慈郡大里村(久慈郡金砂郷村大里)で給人支配に反対して検見引を願い出た。(愁訴)

●寛永18年7月(1641)

久慈郡金沢村(日立市金沢町)で新検地による増加反対、代表者はこの日に死罪(強訴)

●寛永18年(1641)

茨城郡大足、杉崎、飯島村(東茨城郡内原町大足など)名主2人死罪(強訴)

光圀の死後は、

●死後8年の宝永6年1月(1709)

茨城・久慈・多賀郡など20余か村(東茨城郡茨城町奥野谷など)で紙幣濫発、年貢増徴などで強訴が発生した。

●死後20年の享保6年10月(1721)

久慈郡小嶋・磯原村ほか(日立市留町・北茨城市)で水害、不作、困窮におよる減免要求の強訴が起こっている。

(その後の一揆は略)

水戸黄門さまは ”名君”であるが

だが単純に”名君”と見なすことはできない

水戸黄門こと徳川光圀は、国史「大日本史」編纂のために儒学者らを日本各地へ派遣して史料蒐集を行っているが、光圀自身は領内巡検をしている程度で、領国以外では、水戸と江戸を往復したほかは、日光東照宮への参詣と鎌倉に1度旅行したのみである。

光圀の学芸振興が「水戸学」を生み出して後世に大きな影響を与えたことは高く評価される。彰考館の後期水戸学の学者は、ほとんどが下級武士や武士外の身分から出た者たちであり、藤田幽谷や会沢正志斎は彰考館を経て立身した典型的な例である。

彼ら後期水戸学者にとって光圀は絶大な人気があり、彼らの著作を通じて、また、明治維新後の近代的天皇制国家の時代の流れの中で、光圀の勤皇思想が実態より大きく広められ、水戸黄門が「名君」であるとのイメージが形成されたのであろう。

文化事業に多大な貢献をしたが、その一方で藩財政の悪化を招き、ひいては百姓へ大きな負担を負わせることになった。そのため百姓の一揆が絶えなかった。水戸藩の実情は“一民豊楽、万民貧苦”であり、結果的には“愛民”の理想からは逸脱した面もあった。単純に「名君」と見なすことはできない。

【関連記事】

水戸藩主・徳川光圀の治政 綱紀の弛緩と粛清

水戸黄門こと水戸光圀の治世、

文化事業では “名君”、 貧苦にあえぐ領民にとっては “とんでもない藩主様”

江戸時代 水戸藩は百姓一揆に強硬な姿勢で臨み刑は過酷であった