皆様こんばんは。

まずはお知らせです。

雑誌「囲碁研究」で、私の講座が連載されています。

「配石を生かす布石の方向」全4回です。

11月号から連載されています。

もう12月号が出ていると思いますが・・・。

本と違って、文章はライターの方にお願いしていますが、私がお伝えしたい事を分かりやすく書いて頂いています。

ぜひご一読ください。

さて、本日は幽玄の間で中継された対局をご紹介します。

一力遼七段(黒)と河野臨九段の対局です。

ご存知の通り一力七段は天元戦挑戦手合の真っ最中ですし、河野九段も棋聖挑戦が決まっています。

今一番タイトルに近い2人が、十段戦本戦で激突しました。

それでは、早速振り返っていきましょう。

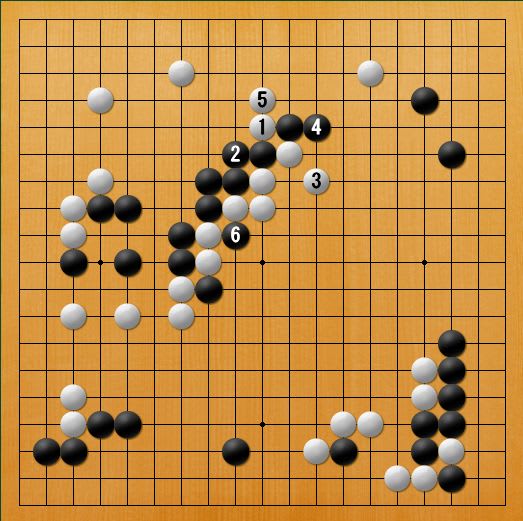

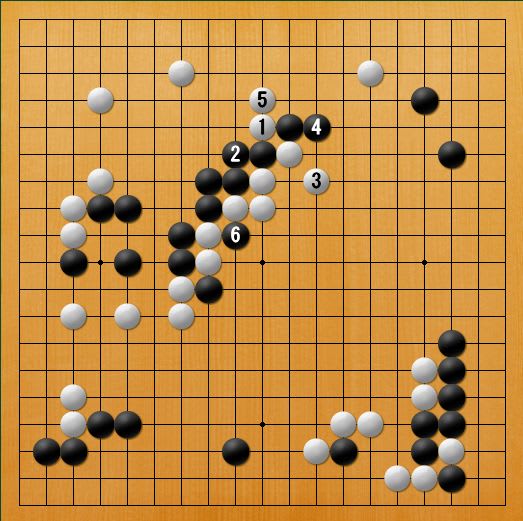

1図(実戦白32)

左辺で競り合いになっています。

白△に対しては、黒Aと弱い石から動くのが原則です。

2図(変化図)

しかし、黒1には白2と詰めて来るでしょう。

ただの大場ではなく、次に白Aから、左下の黒の眼を奪う狙いがあります。

一力七段は、白2を譲っては不満と考えました。

3図(実戦黒33~白38)

そこで、実戦は黒1と好点に先回りしました。

手を抜かれた白としては、当然白2から攻めます。

白6まで、黒は窮屈そうですが・・・。

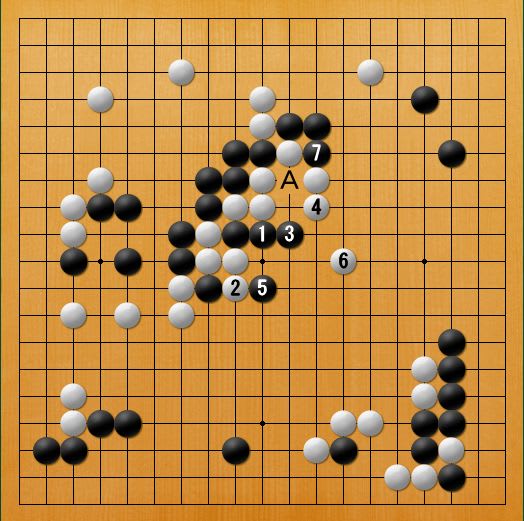

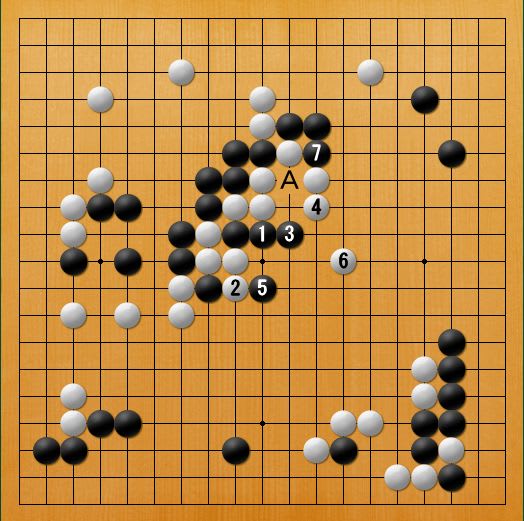

4図(実戦黒39~黒47)

左辺での準備工作から、黒3、7の二段バネ!

そして、黒9の切り!

白が攻めに来た所で、逆に弱点を衝いて反撃に出ました。

一力七段らしい、積極的な凌ぎです。

5図(実戦白48~黒53)

白1を待ってから黒2と繋ぎ、白に傷を残しました。

そして白3に対しては、黒4、6と再び二段にハネる最強手!

一力七段、あくまで強気です。

6図(実戦白54~黒59)

これには河野九段も怒って、白5までと分断しました。

しかし、一力七段は黒6の切り!

逆に白の壁を攻めようとしています。

7図(実戦白60~黒67)

白6までと進みましたが、ここで黒7の当てが、白を悩ませる手でした。

白Aと繋ぐと、白は石が密集して、非常に働きの悪い姿になります。

8図(実戦白68~黒73)

そこで、何と白1と中央に先行し、種石を抜かせてしまいました!

石の効率を重視した、柔軟な発想です。

とはいえ、黒6までとなると、種石を抜いて黒の大石が安泰になっています。

また、黒4の飛び込みを許して、地も損しています。

中央の黒を取るぐらいでは、割に合わないように見えましたが・・・。

9図(実戦白74~白78)

ここで、白1から下辺に仕掛けました!

なるほど!

ここで強く戦うために、中央の戦いを早く切り上げたのですね。

10図(変化図)

ここで黒1、3と打てば、白2子を取る事はできます。

しかし、これは白の注文通りです。

白6までとなり、中央がぴったり止まってしまいます。

大きな白地ができるでしょう。

11図(実戦黒79~白86)

そこで、実戦は黒1と反発!

突如として、大変な戦いが始まりました。

白8となって、もう1手打たれると左下の黒が取られる状況ですが・・・。

12図(実戦黒87~黒89)

左下には構わず、黒1、3!

要石の黒△を助けていきました。

左下の黒を取ってくるなら、この一帯の白をみんな取ってしまおうというのです。

取られては大きいので、白は守らなければいけませんが・・・。

13図(実戦黒113)

その後、黒は右辺一帯の白を眼2つに苛めて、大きく黒地を増やしました。

それから悠々と左下黒△と生きては、黒の優勢が明らかになりました。

この後も一力七段は緩まず、押し切って勝ちを決めました。

今打てている2人の対決は、流石に迫力のある戦いでした。

皆様もぜひ総譜をご覧ください。

まずはお知らせです。

雑誌「囲碁研究」で、私の講座が連載されています。

「配石を生かす布石の方向」全4回です。

11月号から連載されています。

もう12月号が出ていると思いますが・・・。

本と違って、文章はライターの方にお願いしていますが、私がお伝えしたい事を分かりやすく書いて頂いています。

ぜひご一読ください。

さて、本日は幽玄の間で中継された対局をご紹介します。

一力遼七段(黒)と河野臨九段の対局です。

ご存知の通り一力七段は天元戦挑戦手合の真っ最中ですし、河野九段も棋聖挑戦が決まっています。

今一番タイトルに近い2人が、十段戦本戦で激突しました。

それでは、早速振り返っていきましょう。

1図(実戦白32)

左辺で競り合いになっています。

白△に対しては、黒Aと弱い石から動くのが原則です。

2図(変化図)

しかし、黒1には白2と詰めて来るでしょう。

ただの大場ではなく、次に白Aから、左下の黒の眼を奪う狙いがあります。

一力七段は、白2を譲っては不満と考えました。

3図(実戦黒33~白38)

そこで、実戦は黒1と好点に先回りしました。

手を抜かれた白としては、当然白2から攻めます。

白6まで、黒は窮屈そうですが・・・。

4図(実戦黒39~黒47)

左辺での準備工作から、黒3、7の二段バネ!

そして、黒9の切り!

白が攻めに来た所で、逆に弱点を衝いて反撃に出ました。

一力七段らしい、積極的な凌ぎです。

5図(実戦白48~黒53)

白1を待ってから黒2と繋ぎ、白に傷を残しました。

そして白3に対しては、黒4、6と再び二段にハネる最強手!

一力七段、あくまで強気です。

6図(実戦白54~黒59)

これには河野九段も怒って、白5までと分断しました。

しかし、一力七段は黒6の切り!

逆に白の壁を攻めようとしています。

7図(実戦白60~黒67)

白6までと進みましたが、ここで黒7の当てが、白を悩ませる手でした。

白Aと繋ぐと、白は石が密集して、非常に働きの悪い姿になります。

8図(実戦白68~黒73)

そこで、何と白1と中央に先行し、種石を抜かせてしまいました!

石の効率を重視した、柔軟な発想です。

とはいえ、黒6までとなると、種石を抜いて黒の大石が安泰になっています。

また、黒4の飛び込みを許して、地も損しています。

中央の黒を取るぐらいでは、割に合わないように見えましたが・・・。

9図(実戦白74~白78)

ここで、白1から下辺に仕掛けました!

なるほど!

ここで強く戦うために、中央の戦いを早く切り上げたのですね。

10図(変化図)

ここで黒1、3と打てば、白2子を取る事はできます。

しかし、これは白の注文通りです。

白6までとなり、中央がぴったり止まってしまいます。

大きな白地ができるでしょう。

11図(実戦黒79~白86)

そこで、実戦は黒1と反発!

突如として、大変な戦いが始まりました。

白8となって、もう1手打たれると左下の黒が取られる状況ですが・・・。

12図(実戦黒87~黒89)

左下には構わず、黒1、3!

要石の黒△を助けていきました。

左下の黒を取ってくるなら、この一帯の白をみんな取ってしまおうというのです。

取られては大きいので、白は守らなければいけませんが・・・。

13図(実戦黒113)

その後、黒は右辺一帯の白を眼2つに苛めて、大きく黒地を増やしました。

それから悠々と左下黒△と生きては、黒の優勢が明らかになりました。

この後も一力七段は緩まず、押し切って勝ちを決めました。

今打てている2人の対決は、流石に迫力のある戦いでした。

皆様もぜひ総譜をご覧ください。