皆様こんばんは。

本日は、第2回囲碁電王戦三番碁第3局が行われました。

結果は、趙治勲名誉名人が「DeepZenGo」に勝ち、2勝1敗で三番碁に勝利しました!

早速振り返っていきましょう。

なお、この対局は幽玄の間にて、伊田篤史八段の解説付きで中継されました。

また、ニコニコ生放送では、何と井山裕太六冠が解説しました!

井山六冠が他の棋士の対局を解説する事は珍しく、これだけでも電王戦開催の価値があったというものです。

私も後でじっくり、タイムシフト視聴する予定です。

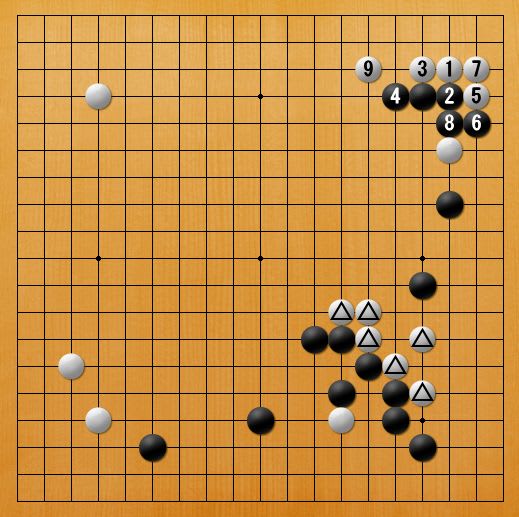

1図(実戦黒23)

趙名誉名人の黒番です。

前局までと違い、極めて常識的な進行と言えます。

趙名誉名人が、本気で勝ちに行っている事が伝わって来ます。

2図(変化図)

ここで白1と三々に入るのは、定石を打って悪くなるパターンです。

右下の白△が役に立たず、むしろ攻めの標的になる可能性すらあります。

3図(実戦白24)

実戦は白1と、中央に飛び出しました。

黒Aと隅を受ければ、白Bと右辺の黒を圧迫します。

その進行は右下の白一団が、勢力として黒への攻めに役立ちます。

こういう所を逃さないのが、「DeepZenGo」の強い所と言えます。

4図(実戦黒25~黒31)

そこで黒1と、下方の黒にゆとりを持たせる事を優先しました。

黒7まで、上下の黒をバランス良く守っています。

このあたりの駆け引きは、まるで人間同士が打っているかのようです。

趙名誉名人も、「AIと打っている感じはしなかった」とコメントしていましたね。

さて、黒7の後は、人間ならまず白Aと傷を守る事を考えますが・・・。

5図(実戦白32~黒33)

白1と、上下の白をつなげつつ、右辺の黒を圧迫していきました!

当然、黒2と切られますが・・・。

6図(実戦白34~黒43)

黒10まで、右辺の白3子を取られました。

白3子はカス石ではありません。

上下の黒を切り離している、要石です。

では白がダメかと言えば、そうとも言い切れません。

7図(実戦白白44~48)

白5と打って、上辺から左辺にかけて、大きな白模様を形成しました!

これで黒の確定地に対抗しようというのです。

この手で、白AやBではない事がポイントです。

この部分だけを見た手ではなく、碁盤全体を見てバランスを取っています。

こういう漠然とした手をAIが打つようになるとは、驚きですね。

8図(実戦黒49~白52)

上辺一帯を全部白地にされてはたまらないので、黒1から荒らしに向かいました。

この後黒A、白B、黒Cが一つの定型です。

9図(実戦黒53)

ところが、実戦は黒1!

二間に開ける所を、じっくり1間に構えて腰を落としました。

恐らく、前図黒A以下の打ち方をすると、隅の白を固めてしまう事を嫌ったのでしょう。

本図黒Aに回った時に、隅の白を狙いたいという訳です。

いかにも趙名誉名人らしい、厳しい発想です。

確かこの黒1のような手を打つ人が、昔いたような・・・。

10図(参考譜)

これは131年前の碁です。

これが誰の碁が分かったら、間違いなく囲碁マニアですね(笑)。

黒△と押さえられた場面です。

競り合いですが、白Aと打つ手は一種の「車の後押し」です。

黒Bと伸びられ、以下押せば押すほど黒を固めてしまいます。

ここで白、どう打ったでしょうか?

11図(続・参考譜)

実戦は黒に触らず、白1!

黒2と守った所で白3を利かし、白5までと形を作りました。

眼も作りやすく、中央への足も早い好形になっています。

この白1~5の打ち回しには、感銘を受けたものです。

ちなみに黒は本因坊秀栄、白は村瀬秀甫です。

どちらも歴代最強候補として、名前が挙がるほどの打ち手です。

今も昔も、強い人は結構、似たような事を考えているのかもしれませんね。

12図(実戦黒67)

現代に戻りましょう。

実戦は、後に黒△が実現しました。

ここでできれば白Aと、広い方から詰めたい所です。

しかし、左上の白がまだ薄いので・・・。

13図(実戦白68~黒71)

白1、3と、左上白を守りながらの攻めとなりました。

しかし黒4と開き、堂々と胡坐をかいては成功でしょう。

趙名誉名人の描いたストーリー通りに進んでいる印象です。

14図(実戦白102)

その後、上辺の黒に襲い掛かって来ました。

周囲が真っ白なので、生きるまでに苦労するかと思いきや・・・。

15図(実戦黒103~黒111)

黒1以下、白の薄みを衝きながら、あっさり眼を作ってしまいました。

これでどうやら、黒の優勢がはっきりしました。

この後は「DeepZenGo」の乱れもあり、逆転のチャンスはありませんでした。

趙名誉名人、大変なプレッシャーのかかる中、素晴らしい内容で勝ち切ったと思います。

終局後は勝者の趙名誉名人、敗者のDeepZenGo開発チーム代表の加藤英樹氏、いずれも味のあるコメントをしていましたね。

戦い方は違っても、全力を出し切った事が伺えます。

DeepZenGoは発展途上であり、AIならではの強さを見せた一方、弱点も数多く表れました。

開発期間の短さが敗因でしょう。

次回の電王戦では、人間が苦戦するかもしれません。

アルファ碁は、誰も知らない間に人類を越えていきました。

私にはそれが納得できません。

できれば「DeepZenGo」には、ここで人類に追いついた、越えた、と言える時期があって欲しいですね。

その時の相手は、勿論日本最強の棋士です。

ぜひ実現して欲しいですね。

本日は、第2回囲碁電王戦三番碁第3局が行われました。

結果は、趙治勲名誉名人が「DeepZenGo」に勝ち、2勝1敗で三番碁に勝利しました!

早速振り返っていきましょう。

なお、この対局は幽玄の間にて、伊田篤史八段の解説付きで中継されました。

また、ニコニコ生放送では、何と井山裕太六冠が解説しました!

井山六冠が他の棋士の対局を解説する事は珍しく、これだけでも電王戦開催の価値があったというものです。

私も後でじっくり、タイムシフト視聴する予定です。

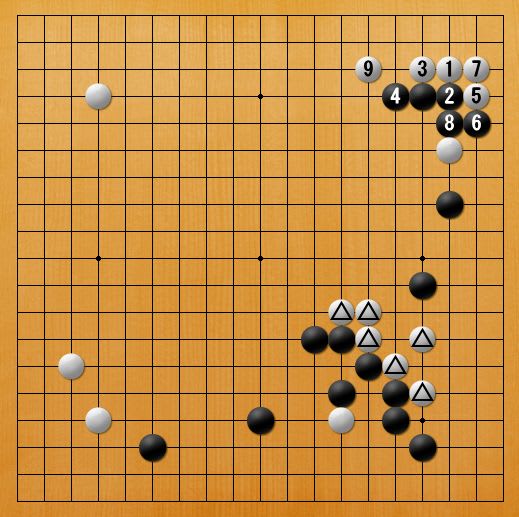

1図(実戦黒23)

趙名誉名人の黒番です。

前局までと違い、極めて常識的な進行と言えます。

趙名誉名人が、本気で勝ちに行っている事が伝わって来ます。

2図(変化図)

ここで白1と三々に入るのは、定石を打って悪くなるパターンです。

右下の白△が役に立たず、むしろ攻めの標的になる可能性すらあります。

3図(実戦白24)

実戦は白1と、中央に飛び出しました。

黒Aと隅を受ければ、白Bと右辺の黒を圧迫します。

その進行は右下の白一団が、勢力として黒への攻めに役立ちます。

こういう所を逃さないのが、「DeepZenGo」の強い所と言えます。

4図(実戦黒25~黒31)

そこで黒1と、下方の黒にゆとりを持たせる事を優先しました。

黒7まで、上下の黒をバランス良く守っています。

このあたりの駆け引きは、まるで人間同士が打っているかのようです。

趙名誉名人も、「AIと打っている感じはしなかった」とコメントしていましたね。

さて、黒7の後は、人間ならまず白Aと傷を守る事を考えますが・・・。

5図(実戦白32~黒33)

白1と、上下の白をつなげつつ、右辺の黒を圧迫していきました!

当然、黒2と切られますが・・・。

6図(実戦白34~黒43)

黒10まで、右辺の白3子を取られました。

白3子はカス石ではありません。

上下の黒を切り離している、要石です。

では白がダメかと言えば、そうとも言い切れません。

7図(実戦白白44~48)

白5と打って、上辺から左辺にかけて、大きな白模様を形成しました!

これで黒の確定地に対抗しようというのです。

この手で、白AやBではない事がポイントです。

この部分だけを見た手ではなく、碁盤全体を見てバランスを取っています。

こういう漠然とした手をAIが打つようになるとは、驚きですね。

8図(実戦黒49~白52)

上辺一帯を全部白地にされてはたまらないので、黒1から荒らしに向かいました。

この後黒A、白B、黒Cが一つの定型です。

9図(実戦黒53)

ところが、実戦は黒1!

二間に開ける所を、じっくり1間に構えて腰を落としました。

恐らく、前図黒A以下の打ち方をすると、隅の白を固めてしまう事を嫌ったのでしょう。

本図黒Aに回った時に、隅の白を狙いたいという訳です。

いかにも趙名誉名人らしい、厳しい発想です。

確かこの黒1のような手を打つ人が、昔いたような・・・。

10図(参考譜)

これは131年前の碁です。

これが誰の碁が分かったら、間違いなく囲碁マニアですね(笑)。

黒△と押さえられた場面です。

競り合いですが、白Aと打つ手は一種の「車の後押し」です。

黒Bと伸びられ、以下押せば押すほど黒を固めてしまいます。

ここで白、どう打ったでしょうか?

11図(続・参考譜)

実戦は黒に触らず、白1!

黒2と守った所で白3を利かし、白5までと形を作りました。

眼も作りやすく、中央への足も早い好形になっています。

この白1~5の打ち回しには、感銘を受けたものです。

ちなみに黒は本因坊秀栄、白は村瀬秀甫です。

どちらも歴代最強候補として、名前が挙がるほどの打ち手です。

今も昔も、強い人は結構、似たような事を考えているのかもしれませんね。

12図(実戦黒67)

現代に戻りましょう。

実戦は、後に黒△が実現しました。

ここでできれば白Aと、広い方から詰めたい所です。

しかし、左上の白がまだ薄いので・・・。

13図(実戦白68~黒71)

白1、3と、左上白を守りながらの攻めとなりました。

しかし黒4と開き、堂々と胡坐をかいては成功でしょう。

趙名誉名人の描いたストーリー通りに進んでいる印象です。

14図(実戦白102)

その後、上辺の黒に襲い掛かって来ました。

周囲が真っ白なので、生きるまでに苦労するかと思いきや・・・。

15図(実戦黒103~黒111)

黒1以下、白の薄みを衝きながら、あっさり眼を作ってしまいました。

これでどうやら、黒の優勢がはっきりしました。

この後は「DeepZenGo」の乱れもあり、逆転のチャンスはありませんでした。

趙名誉名人、大変なプレッシャーのかかる中、素晴らしい内容で勝ち切ったと思います。

終局後は勝者の趙名誉名人、敗者のDeepZenGo開発チーム代表の加藤英樹氏、いずれも味のあるコメントをしていましたね。

戦い方は違っても、全力を出し切った事が伺えます。

DeepZenGoは発展途上であり、AIならではの強さを見せた一方、弱点も数多く表れました。

開発期間の短さが敗因でしょう。

次回の電王戦では、人間が苦戦するかもしれません。

アルファ碁は、誰も知らない間に人類を越えていきました。

私にはそれが納得できません。

できれば「DeepZenGo」には、ここで人類に追いついた、越えた、と言える時期があって欲しいですね。

その時の相手は、勿論日本最強の棋士です。

ぜひ実現して欲しいですね。