第二次世界大戦中、広島・長崎に投下する原爆開発のためのウラン精製が行われたカナダ・オンタリオ州ポートホープ10+件で、カナダ政府は12月にも市街地の全不動産を対象に放射線量調査を始める。過去の低レベル放射性廃棄物の影響を調べるのが狙い。規制値を超えた物件は除染し、15年完成予定の新処分場に移す。カナダで最大規模の除染事業となるが、住民からは環境汚染を招くと反発の声も上がっている。

◇土壌除染、住民に逆効果の声

ポートホープでは1932年にラジウムの精製を開始。第二次世界大戦中は国営企業がウラン鉱石を精製し、原爆を開発する米英加のマンハッタン計画の加工工場として使われた。当時は放射性物質への危険性の認識は低く、ラジウム226、ウラン、ヒ素などを含んだ廃棄物は埋め立て用の土として宅地整備などに用いられた。

1970年代半ばに放射能汚染が問題化し、80年代にかけて除染が行われたが、処分場が満杯になり、「もはや健康への影響はないレベルになった」として作業を中断したまま、先延ばしにされてきた。国営企業はその後、民営化され世界有数のウランメーカー「カメコ」となり、今も同市でウラン転換工場などが稼働している。

市街地の全軒と周辺地域の一部を含む計約4800軒が調査の対象で、土壌のサンプル調査も行う。カナダ政府は今夏、うち約450軒に発がん性のあるラドンガスの検出器を1軒あたり2個以上配布。線量調査は12月にも着手する。

同事業を進めるポートホープ地域イニシアチブ管理事務所によると、ラドンが1立方メートルの空気中125ベクレル(カナダ政府の規制値は200ベクレル)、年間の放射線量の増加分が0.3ミリシーベルト(同1ミリシーベルト)を超える不動産について汚染源を調査し、過去の廃棄物が原因と判明すれば政府の負担で除染する。

本格調査に先立ち、すでにラドン濃度が200ベクレルを超える物件も出ているといい、約1割が何らかの除染の対象になると推計されている。

カナダ政府は今年1月、中断していた同地域周辺の除染を再開するため、10年間にわたって12億8000万カナダドル(約1024億円)の予算を投じると発表。浜辺やふ頭など港湾の除染も行われる予定という。

NHKニュース

◇土壌除染、住民に逆効果の声

ポートホープでは1932年にラジウムの精製を開始。第二次世界大戦中は国営企業がウラン鉱石を精製し、原爆を開発する米英加のマンハッタン計画の加工工場として使われた。当時は放射性物質への危険性の認識は低く、ラジウム226、ウラン、ヒ素などを含んだ廃棄物は埋め立て用の土として宅地整備などに用いられた。

1970年代半ばに放射能汚染が問題化し、80年代にかけて除染が行われたが、処分場が満杯になり、「もはや健康への影響はないレベルになった」として作業を中断したまま、先延ばしにされてきた。国営企業はその後、民営化され世界有数のウランメーカー「カメコ」となり、今も同市でウラン転換工場などが稼働している。

市街地の全軒と周辺地域の一部を含む計約4800軒が調査の対象で、土壌のサンプル調査も行う。カナダ政府は今夏、うち約450軒に発がん性のあるラドンガスの検出器を1軒あたり2個以上配布。線量調査は12月にも着手する。

同事業を進めるポートホープ地域イニシアチブ管理事務所によると、ラドンが1立方メートルの空気中125ベクレル(カナダ政府の規制値は200ベクレル)、年間の放射線量の増加分が0.3ミリシーベルト(同1ミリシーベルト)を超える不動産について汚染源を調査し、過去の廃棄物が原因と判明すれば政府の負担で除染する。

本格調査に先立ち、すでにラドン濃度が200ベクレルを超える物件も出ているといい、約1割が何らかの除染の対象になると推計されている。

カナダ政府は今年1月、中断していた同地域周辺の除染を再開するため、10年間にわたって12億8000万カナダドル(約1024億円)の予算を投じると発表。浜辺やふ頭など港湾の除染も行われる予定という。

NHKニュース

IBMのコンピューター「ディープ・ブルー」が1997年にチェスの世界チャンピオンだったガルリ・カスパロフ氏に勝利したとき、チェスは論理のゲームにすぎない、だからディープ・ブルーの勝利は大きな意味のある成果とも、驚くべきこととも言えない、と識者らは論評した。比喩やだじゃれ、ユーモアなど人間の言語が持つ機微を習得する芸当はコンピューターには到底無理と思われていた。

昨年、IBMが生み出した新たなコンピューター「ワトソン」はこうした課題を克服し、米人気クイズ番組「ジョパディ!」で勝利を収めた。人工知能が人間の能力と競い合う可能性についてそろそろ真剣に考える時期なのではないだろうか。

発明家で未来学者のレイ・カーツワイル氏は新著「How to Create a Mind(知性の作り方)」の中でこの意見に賛成している。カーツワイル氏は人間の脳を完全に解明して、そっくりの人工知能を作れる時代は多くの人の予想よりはるかに近いと考えている。カーツワイル氏はこれまで技術の進歩を見事に言い当ててきた。したがって、カーツワイル氏の意見は傾聴に値する。

「人間の脳はあまりにも入り組んでいるため、理論的に理解するのはほぼ不可能」という考え方が流行っている。例えば、マイクロソフトの共同創業者のポール・アレン氏は最近の記事で、IBMのワトソンとカーツワイル氏の両方を批判した。ワトソンの知識は不安定で、特定の領域に限定されており、カーツワイル氏は脳のあらゆる構造が「特定の物事を行うように進化によって精密に形成されてきた」ということを理解していない、というのがアレン氏の主張だ。アレン氏「複雑性というブレーキ」があるため、脳の働きを理解して複製を作ろうとしても、その試みは必然的に制限されると断定している。

カーツワイル氏が新著の中で示した答えには説得力がある。まず第1に、脳は比較的小さく単純な情報量で構成されている。脳のゲノムは2500万バイトだ。脳の複雑性は秩序だった成長と精巧さに由来する。第2に、脳には大量の重複情報が含まれている。特定の基本パターン認識は脳のさまざまな領域でおそらく3億回繰り返されている。第3に、ハーバード大学医学大学院のバン・ウェディーン氏が同僚とともに最近の研究で発見したように、脳の大部分ではマンハッタンの街を走る通りとエレベーターのように、神経線維の束が横に並んでいて、その束がそれぞれ垂直につながっている。

その上、人工知能システムの設計は人間の脳が発達してきた方法と一致している。カーツワイル氏は進化的アルゴリズム(手の込んだ試行錯誤、とでも言おう)を使って、今、私たちが当たり前に思っている音声認識ソフトを自ら開発した。

カーツワイル氏は人間の脳を、認識パターンがどのように発展するかを予想することで機能する機械の集合体と考えており、この点でイノベーターから脳神経科学者に転向したジェフ・ホーキンス氏と一致している(ホーキンス氏は携帯情報端末「パームパイロット」を発明した人物だ)。われわれがある視覚イメージの断片を組み立てるとき、情報は基本的なパターン認識機能から取り入れられ、(神経線維のグリッドを通じて)高次の抽象認識に統合される。一方でまた、情報は抽象認識からパターン認識に下り、視覚イメージに欠けている部分や変化した部分についてパターンを予測することもある。予測がうまくいかないときは「驚き」として認識され、(グリッド状の神経線維を通じて)脳の高次の階層に運ばれ、意識的に分析される。

この構図がおおむね正しければ、脳の複製は不可能ではない。技術者はかつて、回路の幅を5ミクロンにしようとしていたころは、1ミクロンにすることなどできないとばかにされていたが、今では0.022ミクロンを実現した。「人間の脳の構造を調べるプロジェクトは同じように進歩している」のだから、悲観的主義者は正しくない、とカーツワイル氏は言う。

カーツワイル氏はさらに、脳は基本的にリニアな(線形の)組織で、連続して情報を処理していると主張している。だから、われわれは技術の進歩に生じる非線形の流行を把握するのが非常に難しいと感じるのかもしれない。ハードウエアとソフトウエアの両方が急激な変化を遂げるなかで、今後数十年の間に人間の脳がシリコン上に再現されることは絶対にないと言い張るのは、ばかげているし、賢明なことではない。

WSJより

あかん、難しくて分かりません。

単純な演算能力と記録能力では

もう完全に負けてますよね

それが量子コンピュータや

自律進化型のソフトウェアなど

(ソフトウェアと呼んで良いのか不明だが)

技術が確立されれば人工知能も可能だと思う

直感や閃きなんてものが存在するコンピューター

何やら恐ろしい気配もするのは気のせいだろうか…

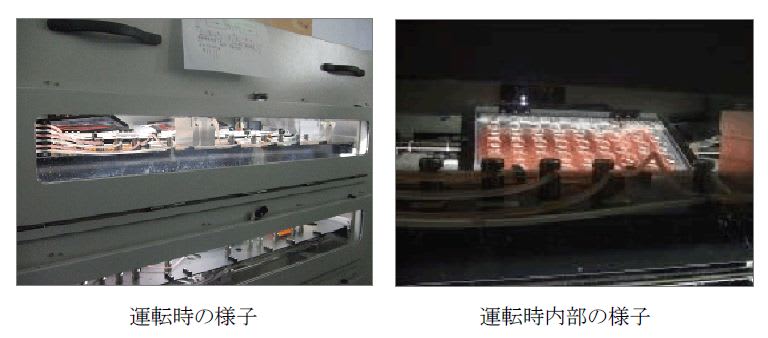

京都大と医療機器製造販売「ニプロ」(大阪市)は、様々な細胞に変化できるiPS細胞(人工多能性幹細胞)を大量生産できる自動培養装置を開発したと発表した。

2週間で数億個と、従来法の約10倍生産できるという。

京大によると、従来は、ふた付きの容器の中でiPS細胞を培養。培養液の交換を手作業で行うほか、増殖させたiPS細胞を使いやすい大きさに分ける工程にも手間がかかった。

開発した装置は、樹脂製の袋状容器にiPS細胞を入れ、専用の培養装置にセット。培養液の交換や細胞を分ける作業は自動化されており、2週間後には容器一つあたり数千万個のiPS細胞ができる。装置には6個の容器をセットできるという。また、培養液交換時にウイルスなどが混入する危険も回避できるとしている。同社は1台2000万~3000万円で受注生産する。

プレスリリース

量産化や安全性が高まれば

メリットは出てくるでしょうが…

まだまだ先の技術だとはいえ

期待持てますね

2週間で数億個と、従来法の約10倍生産できるという。

京大によると、従来は、ふた付きの容器の中でiPS細胞を培養。培養液の交換を手作業で行うほか、増殖させたiPS細胞を使いやすい大きさに分ける工程にも手間がかかった。

開発した装置は、樹脂製の袋状容器にiPS細胞を入れ、専用の培養装置にセット。培養液の交換や細胞を分ける作業は自動化されており、2週間後には容器一つあたり数千万個のiPS細胞ができる。装置には6個の容器をセットできるという。また、培養液交換時にウイルスなどが混入する危険も回避できるとしている。同社は1台2000万~3000万円で受注生産する。

プレスリリース

量産化や安全性が高まれば

メリットは出てくるでしょうが…

まだまだ先の技術だとはいえ

期待持てますね

パレスチナ自治政府の故アラファト議長の遺品などから毒性の強い放射性物質が検出されて再燃した「毒殺疑惑」を解明するため、パレスチナの死因調査委員会は24日、今月27日にアラファト氏の遺体を掘り起こして検体を採取すると発表した。

アラファト氏はイスラエル軍の軟禁下にあった2004年10月、突然体調を崩してパリ郊外のペルシー病院に入院。11月11日に死亡した。死因には不審な点が多く、パレスチナ人の間ではかねて「毒殺説」がささやかれてきた。イスラエルの関与を疑う声も多い。

アラファト氏の妻はスイスの放射線物理学研究所に衣服などの鑑定を依頼。今年7月、毒性の強い放射性物質ポロニウムが検出された。妻子は、パリ郊外ナンテールの裁判所に刑事告訴した。

【ポロニウムに関する一般的な留意事項】

二次汚染の可能性は非常に低い。

二次汚染があっても量は非常に少ない。

ポロニウム210は衣服や皮膚に付いていても、崩壊の際に99.9%がアルファ線しか放出しないため、身体へは全く問題は無い。

ポロニウムを口や鼻、傷口から体内に取り込むと内部被ばくを起こす。

自然界にも存在しており、食品等を通して、我々は絶えず、摂取している。

ポロニウム210が口や鼻、傷口を通して体内に取り込まれた場合、数百ナノグラム (数x10乗-7 g) の体内摂取量で死亡する可能性がある。

そもそもタバコにも含まれてる物質だし

毒殺かどうかははっきりしないんじゃないかな…

アラファト氏はイスラエル軍の軟禁下にあった2004年10月、突然体調を崩してパリ郊外のペルシー病院に入院。11月11日に死亡した。死因には不審な点が多く、パレスチナ人の間ではかねて「毒殺説」がささやかれてきた。イスラエルの関与を疑う声も多い。

アラファト氏の妻はスイスの放射線物理学研究所に衣服などの鑑定を依頼。今年7月、毒性の強い放射性物質ポロニウムが検出された。妻子は、パリ郊外ナンテールの裁判所に刑事告訴した。

【ポロニウムに関する一般的な留意事項】

二次汚染の可能性は非常に低い。

二次汚染があっても量は非常に少ない。

ポロニウム210は衣服や皮膚に付いていても、崩壊の際に99.9%がアルファ線しか放出しないため、身体へは全く問題は無い。

ポロニウムを口や鼻、傷口から体内に取り込むと内部被ばくを起こす。

自然界にも存在しており、食品等を通して、我々は絶えず、摂取している。

ポロニウム210が口や鼻、傷口を通して体内に取り込まれた場合、数百ナノグラム (数x10乗-7 g) の体内摂取量で死亡する可能性がある。

そもそもタバコにも含まれてる物質だし

毒殺かどうかははっきりしないんじゃないかな…

人はへそにバクテリアを住まわせているが、バクテリアの種類は人によってそれぞれ異なっている。しかし、なぜそのような違いがあるかはまだ謎に包まれていることをご存じだろうか。

わたしたちには生まれたときからへそがついている。わたしたちを物理的に母親と結びつけていたきずなの名残だ。へそは、へその緒の切断によって残った傷あとだが、微生物学的観点からいえば、今日でも多くが謎に包まれている。

なぜなら、わたしたちはそれぞれがそのへそに、微生物の世界をひとつまるごと抱えているからだ。住んでいる微生物は人によって異なっているし、ある特定のグループのバクテリアが住みついている。それは、何が理由なのだろうか? そしてなぜ、人のへそはそれぞれ違いがあるのだろうか?

この疑問に答えるために、へその生物多様性を研究することを目的としたプロジェクト、Belly Button 2.0が誕生した。

実際には、作家でノースキャロライナ州立大学の生物学者のロブ・ダンが「Scientific American」で語っているように、プロジェクトはこのような大がかりな目標を掲げて誕生したわけではない。

彼らは単に、一般の人々が広くかかわることのできる科学実験を行うための手段として、へその中に住んでいる生命体を調べようとしていただけだったのだ。というのも、へそは人間の体のうちで謎に包まれた部位だからだ。しばしば恥じらいをもって見られ、時にはピアスで装飾されていることもある。

要するに、目的は、へその中で暮らしている微生物の姿を人々に見せる、一種の視覚的カタログを実現することにあった。

しかし、最初に出てきた結果によって、当初のプロジェクトが拡大されることになった。 科学者たちがほとんどすぐに、体のこの領域には注目に値する生物多様性が存在していることを発見したからだ。この多様性は、プロジェクトに参加している科学者たち(そのなかにはコロラド大学ボルダー校のノア・フェイラーもいる)が行ったように、分子プロファイリングで種の分析を行うと、さらに驚くべき結果となった。

これによって、さらに詳細な研究へと道が開かれた。なぜ観察されたような多様性が存在するのかを説明できる理由を探すためである。

このことを調べるために、研究者たちはまず最初にサンプルを増やした。そして、人はそれぞれ平均して約50種のバクテリアをへそに住まわせているけれど、種の総数は、分析を行った人の数が増えるに従って増加して、全部で1,000種を超えることがわかった。

こうした種のうち、いくつかは発見される頻度も数も非常に多かったけれど、ほかはむしろ希少なものだった(そしてこういうものが大部分だ)。

さらに最も一般的な種(ブドウ球菌、コリネバクテリウム属、放線菌、クロストリジウム属、バシラス属のグループに属するもの)は、ある特性を示していた。一般に、発見された微生物は、バクテリアの進化の系統樹のほとんどすべての分枝から生じていると考えられるのに対し、へその中で最もよく見られる微生物たちは、とりわけ乾燥した環境で生きるのに適した、ごく限られた数の祖先を起源としているのだ。

PLOS ONEで発表された論文において、研究者たちは自分たちの結果(70人ほどの参加者の分析から得られたもの)を紹介している。彼らはひとりの人物において、古細菌に属する2つの種がどのようにして発見されたかについても語っている。

その人物は、長い間自分のへその衛生に注意を払っていなかったと述べていることから、専門家にとっては非常に興味深い事例だ。というのも、人々があまり頻繁にお風呂やシャワーを使っていなかった少し前の時代までのマイクロバイオーム(微生物群系)は、この参加者において観察されたものと似ていたはずだからだ。

このことはさらに、少なくともひとつの要因(衛生)が、へその中に存在する微生物の個体群に影響を与えていることを示唆している。

しかし、非常に多くの種が存在することも、衛生習慣に関連する種が存在することも、個々人のへそのマイクロバイオームの全体の構成を予想する決め手とはならない。

それぞれの人が固有の特徴をもっている。そして性別も年齢も、どのように生まれてきたかも、暮らしている都市も気候も、犬を飼っているかどうかも、この特別なマイクロバイオームの構成に大きな影響を与えていると仮定することはできない。

こうした要因のどれが決定的であるかを発見するための方法は、例えば何らかの関連性を求めて、特定の人の生活様式とへそのバクテリアの構成の間の相関関係を分析することだ。

ノースキャロライナ州立大学の数理生物学者、マンディ・トロードの研究はまさにこの観点から切り込んだ。分析から得られたデータを研究して、へそに住まわせている種類に基づいて人々をさまざまなカテゴリーにグループ化しようと試みた。

しかし、考察を行った変数について最初のチェックを行ったところ、目論見は外れていた。性別も年齢も、その他のパラメーターも、へそのマイクロバイオームの構成を説明できないように思われたのだ。

おそらく、科学者たちが計画しているように、サンプルに参加する人が600人くらいまで増えれば、へその生物多様性の秘密が明らかになるかもしれないと彼らは期待している。いまのところ、Belly Button 2.0が伝えているように、プロジェクトへの参加者は約500人だ。

これに対して、なぜわたしたちの肌にこのように多くの種類のものが住んでいるかは、それほど不思議なことではない、とダンは書いている。これらのバクテリアは、ある種の病原に対する防御システムや、アレルギーの予防システムとして働くようだ。

WIRED NEWS (ITALIAN)より

長文乙…

【要約】

今のところあんまり詳しいことは不明

ヒトそれぞれ違うマクロバイオームを所持

まだまだ研究しないとわかんないよ

これさ、特定の病気にかかってる方々や

アレルギーを持ってる方を調べていくって

そんな方法をとるのも面白いんじゃない?

もしかしたら関連性が見つかるかもね

わたしたちには生まれたときからへそがついている。わたしたちを物理的に母親と結びつけていたきずなの名残だ。へそは、へその緒の切断によって残った傷あとだが、微生物学的観点からいえば、今日でも多くが謎に包まれている。

なぜなら、わたしたちはそれぞれがそのへそに、微生物の世界をひとつまるごと抱えているからだ。住んでいる微生物は人によって異なっているし、ある特定のグループのバクテリアが住みついている。それは、何が理由なのだろうか? そしてなぜ、人のへそはそれぞれ違いがあるのだろうか?

この疑問に答えるために、へその生物多様性を研究することを目的としたプロジェクト、Belly Button 2.0が誕生した。

実際には、作家でノースキャロライナ州立大学の生物学者のロブ・ダンが「Scientific American」で語っているように、プロジェクトはこのような大がかりな目標を掲げて誕生したわけではない。

彼らは単に、一般の人々が広くかかわることのできる科学実験を行うための手段として、へその中に住んでいる生命体を調べようとしていただけだったのだ。というのも、へそは人間の体のうちで謎に包まれた部位だからだ。しばしば恥じらいをもって見られ、時にはピアスで装飾されていることもある。

要するに、目的は、へその中で暮らしている微生物の姿を人々に見せる、一種の視覚的カタログを実現することにあった。

しかし、最初に出てきた結果によって、当初のプロジェクトが拡大されることになった。 科学者たちがほとんどすぐに、体のこの領域には注目に値する生物多様性が存在していることを発見したからだ。この多様性は、プロジェクトに参加している科学者たち(そのなかにはコロラド大学ボルダー校のノア・フェイラーもいる)が行ったように、分子プロファイリングで種の分析を行うと、さらに驚くべき結果となった。

これによって、さらに詳細な研究へと道が開かれた。なぜ観察されたような多様性が存在するのかを説明できる理由を探すためである。

このことを調べるために、研究者たちはまず最初にサンプルを増やした。そして、人はそれぞれ平均して約50種のバクテリアをへそに住まわせているけれど、種の総数は、分析を行った人の数が増えるに従って増加して、全部で1,000種を超えることがわかった。

こうした種のうち、いくつかは発見される頻度も数も非常に多かったけれど、ほかはむしろ希少なものだった(そしてこういうものが大部分だ)。

さらに最も一般的な種(ブドウ球菌、コリネバクテリウム属、放線菌、クロストリジウム属、バシラス属のグループに属するもの)は、ある特性を示していた。一般に、発見された微生物は、バクテリアの進化の系統樹のほとんどすべての分枝から生じていると考えられるのに対し、へその中で最もよく見られる微生物たちは、とりわけ乾燥した環境で生きるのに適した、ごく限られた数の祖先を起源としているのだ。

PLOS ONEで発表された論文において、研究者たちは自分たちの結果(70人ほどの参加者の分析から得られたもの)を紹介している。彼らはひとりの人物において、古細菌に属する2つの種がどのようにして発見されたかについても語っている。

その人物は、長い間自分のへその衛生に注意を払っていなかったと述べていることから、専門家にとっては非常に興味深い事例だ。というのも、人々があまり頻繁にお風呂やシャワーを使っていなかった少し前の時代までのマイクロバイオーム(微生物群系)は、この参加者において観察されたものと似ていたはずだからだ。

このことはさらに、少なくともひとつの要因(衛生)が、へその中に存在する微生物の個体群に影響を与えていることを示唆している。

しかし、非常に多くの種が存在することも、衛生習慣に関連する種が存在することも、個々人のへそのマイクロバイオームの全体の構成を予想する決め手とはならない。

それぞれの人が固有の特徴をもっている。そして性別も年齢も、どのように生まれてきたかも、暮らしている都市も気候も、犬を飼っているかどうかも、この特別なマイクロバイオームの構成に大きな影響を与えていると仮定することはできない。

こうした要因のどれが決定的であるかを発見するための方法は、例えば何らかの関連性を求めて、特定の人の生活様式とへそのバクテリアの構成の間の相関関係を分析することだ。

ノースキャロライナ州立大学の数理生物学者、マンディ・トロードの研究はまさにこの観点から切り込んだ。分析から得られたデータを研究して、へそに住まわせている種類に基づいて人々をさまざまなカテゴリーにグループ化しようと試みた。

しかし、考察を行った変数について最初のチェックを行ったところ、目論見は外れていた。性別も年齢も、その他のパラメーターも、へそのマイクロバイオームの構成を説明できないように思われたのだ。

おそらく、科学者たちが計画しているように、サンプルに参加する人が600人くらいまで増えれば、へその生物多様性の秘密が明らかになるかもしれないと彼らは期待している。いまのところ、Belly Button 2.0が伝えているように、プロジェクトへの参加者は約500人だ。

これに対して、なぜわたしたちの肌にこのように多くの種類のものが住んでいるかは、それほど不思議なことではない、とダンは書いている。これらのバクテリアは、ある種の病原に対する防御システムや、アレルギーの予防システムとして働くようだ。

WIRED NEWS (ITALIAN)より

長文乙…

【要約】

今のところあんまり詳しいことは不明

ヒトそれぞれ違うマクロバイオームを所持

まだまだ研究しないとわかんないよ

これさ、特定の病気にかかってる方々や

アレルギーを持ってる方を調べていくって

そんな方法をとるのも面白いんじゃない?

もしかしたら関連性が見つかるかもね

学者らが、大気や水を伝って感染する、人の命に関わる新たなウィルスが登場したことを発表した。これはエボラ出血熱の最も重い形態のひとつである。90%の感染者が死亡する。

カナダの学者らが実験を行い、このウィルスが直接的な接触なくブタからサルに伝染したことが確認されたと、Global Science。専門家らの確信しているところによれば、エボラ出血熱が現在アフリカの特定の地域にのみ広がっていることが、この病気が空気感染という経路をとることを説明する。専門家らはまた、ブタがこの病気の自然なキャリアーであると推定している。

今年秋、コンゴ中央部で蔓延が確認されたエボラ出血熱で15人が死亡している。このほかにも、ウガンダでは、7月はじめから感染症によって16人が死亡している。

豚がキャリアとか…

潜伏期間とか感染率とか

いろいろ気になりすぎる

カナダの学者らが実験を行い、このウィルスが直接的な接触なくブタからサルに伝染したことが確認されたと、Global Science。専門家らの確信しているところによれば、エボラ出血熱が現在アフリカの特定の地域にのみ広がっていることが、この病気が空気感染という経路をとることを説明する。専門家らはまた、ブタがこの病気の自然なキャリアーであると推定している。

今年秋、コンゴ中央部で蔓延が確認されたエボラ出血熱で15人が死亡している。このほかにも、ウガンダでは、7月はじめから感染症によって16人が死亡している。

豚がキャリアとか…

潜伏期間とか感染率とか

いろいろ気になりすぎる

株式会社カネカは、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故における放射性セシウム等による放射性物質汚染地域の放射能除染に対する取り組みとして当社の保有する発酵技術・精製技術を活用して環境に優しい洗浄剤を開発し、除染現場への本格供給を開始しました。

当社が開発した洗浄剤(製品名:カネカ天然界面活性剤)は、道路、建物等の除染において、低濃度の希釈水溶液として少量を使用することで、汚染物質を飛散・拡散させることなく効率的に回収するのに有効です。

具体的には、多方面の方々のご協力を得て、除染対象区域内の現場において本製品を用いた実験を行い、その除染効率について検証し、いよいよ実現場での採用が開始されました。

本製品の最大の特徴は、成分が天然物であり環境に優しいことです。通常の洗浄剤の主成分である界面活性剤は化学合成により作られていますが、本製品は微生物による発酵で作られています。また本製品の洗浄成分は、低濃度で大きな洗浄効果を発揮する為に使用量が少なく、さらに生分解性に優れるため環境への影響が小さく安心して使用できます。更に、使用後回収した洗浄水から、洗浄成分を沈殿・除去できる性質を持つため、排水への洗浄成分混入を防ぐことが可能です。

当社は、本製品を投入することにより早期除染に貢献したいと考えています。

仕組みは分かるが使用後の洗浄水の回収って

100%を達成するのは絶対無理だと思われる

結局、環境には優しいけど生態系には影響する

当社が開発した洗浄剤(製品名:カネカ天然界面活性剤)は、道路、建物等の除染において、低濃度の希釈水溶液として少量を使用することで、汚染物質を飛散・拡散させることなく効率的に回収するのに有効です。

具体的には、多方面の方々のご協力を得て、除染対象区域内の現場において本製品を用いた実験を行い、その除染効率について検証し、いよいよ実現場での採用が開始されました。

本製品の最大の特徴は、成分が天然物であり環境に優しいことです。通常の洗浄剤の主成分である界面活性剤は化学合成により作られていますが、本製品は微生物による発酵で作られています。また本製品の洗浄成分は、低濃度で大きな洗浄効果を発揮する為に使用量が少なく、さらに生分解性に優れるため環境への影響が小さく安心して使用できます。更に、使用後回収した洗浄水から、洗浄成分を沈殿・除去できる性質を持つため、排水への洗浄成分混入を防ぐことが可能です。

当社は、本製品を投入することにより早期除染に貢献したいと考えています。

仕組みは分かるが使用後の洗浄水の回収って

100%を達成するのは絶対無理だと思われる

結局、環境には優しいけど生態系には影響する

米コロラド州デンバーの上空を高速で飛び回る謎の物体が目撃され、デンバーのニュース局がこの物体の映像を撮影することに成功した。

映像は こちら から

CNNのニュース映像の一部です

しかし正体をめぐっては航空専門家も首をひねっている。

謎の物体は地元の男性が発見し、郊外の丘の上に据えたカメラでデンバー上空を飛び回る様子を撮影した。物体は正午~午後1時ごろにかけ、1週間のうちに少なくとも数回出没したという。この男性と同じ場所にカメラを設置し、謎の物体を撮影することに成功。高速で飛び回っているため肉眼では見えにくいが、速度を緩めて再生すると、飛び回る物体が確認できる。

元パイロットで米連邦航空局(FAA)顧問も務める航空専門家のスティーブ・カウェル氏は、この映像を見て「とても奇妙だ。航空機でもなく、ヘリコプターでも鳥でもない。私には特定できない」と語った。これほど高速に飛行できる航空機は存在しないと同氏は言い、可能性としては風に飛ばされた何らかの破片ということもあり得ると指摘。

しかし専門的見解としては「未確認飛行物体」としか言いようがないとした。

コロラド州をはじめ全米の空を監視しているFAAも、そのような物体について管制塔からの報告はなく、FAA職員が目撃したことも、レーダーに映ったこともないとしている。

北米航空宇宙防衛司令部も、この時間にデンバー地域の上空で何らかの動きがあったことは確認されていないとした。

発見者の男性は、デンバー市内にUFOの離発着場所があるとの考えだ。しかし地図上で見ると、その場所には住宅が1軒あるのみ。謎の物体がUFOなのか、軍の極秘実験機なのか、それとも風に飛ばされた破片なのか、正体は今も分かっていない。

最近ではまた、ケンタッキー州の上空に謎の巨大物体が出現したのも報告されている。撮影者は飛行機やヘリコプターなどではなかったと述べている。

だそうです。

未確認飛行物体だからUFOで間違いはない

映像は こちら から

CNNのニュース映像の一部です

しかし正体をめぐっては航空専門家も首をひねっている。

謎の物体は地元の男性が発見し、郊外の丘の上に据えたカメラでデンバー上空を飛び回る様子を撮影した。物体は正午~午後1時ごろにかけ、1週間のうちに少なくとも数回出没したという。この男性と同じ場所にカメラを設置し、謎の物体を撮影することに成功。高速で飛び回っているため肉眼では見えにくいが、速度を緩めて再生すると、飛び回る物体が確認できる。

元パイロットで米連邦航空局(FAA)顧問も務める航空専門家のスティーブ・カウェル氏は、この映像を見て「とても奇妙だ。航空機でもなく、ヘリコプターでも鳥でもない。私には特定できない」と語った。これほど高速に飛行できる航空機は存在しないと同氏は言い、可能性としては風に飛ばされた何らかの破片ということもあり得ると指摘。

しかし専門的見解としては「未確認飛行物体」としか言いようがないとした。

コロラド州をはじめ全米の空を監視しているFAAも、そのような物体について管制塔からの報告はなく、FAA職員が目撃したことも、レーダーに映ったこともないとしている。

北米航空宇宙防衛司令部も、この時間にデンバー地域の上空で何らかの動きがあったことは確認されていないとした。

発見者の男性は、デンバー市内にUFOの離発着場所があるとの考えだ。しかし地図上で見ると、その場所には住宅が1軒あるのみ。謎の物体がUFOなのか、軍の極秘実験機なのか、それとも風に飛ばされた破片なのか、正体は今も分かっていない。

最近ではまた、ケンタッキー州の上空に謎の巨大物体が出現したのも報告されている。撮影者は飛行機やヘリコプターなどではなかったと述べている。

だそうです。

未確認飛行物体だからUFOで間違いはない

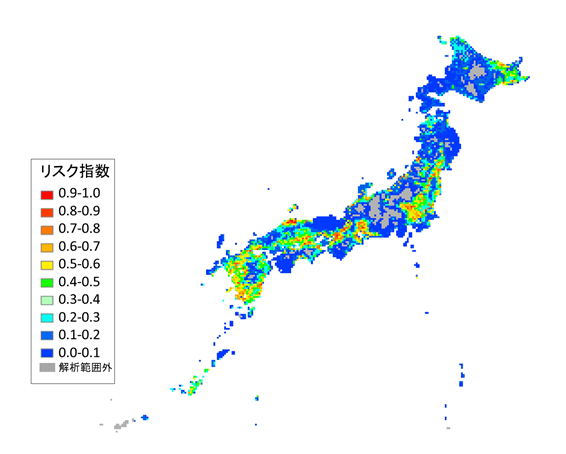

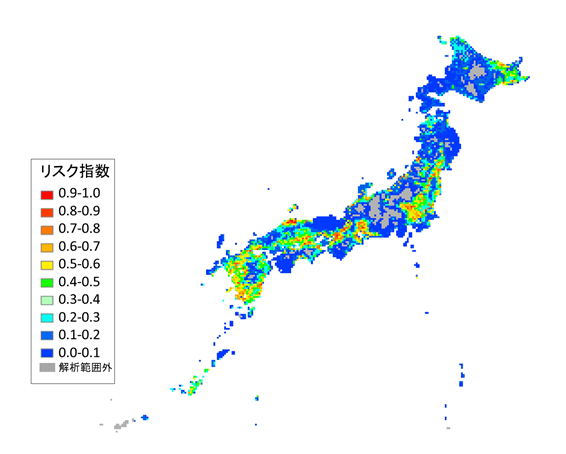

海外から渡り鳥によってわが国に運ばれる鳥インフルエンザウイルスの侵入リスクの高い地域を示した全国予測地図を、国立環境研究所生物・生態系環境研究センターの五箇公一主席研究員や森口紗千子特別研究員、大沼学研究員らのグループが作成し、発表した。

研究チームは、全国各地の土地の標高や利用状況などの環境条件、ウイルスの宿主となるカモ類の個体数データを基に、野鳥の鳥インフルエンザウイルスの発生地点を推定する分布予測モデルを作成し、侵入リスクを10段階に分けて地図にした。

その結果、北海道東部や宮城、群馬、埼玉、愛知、大阪、瀬戸内海沿岸、島根、宮崎、鹿児島などの地域でリスクの高いことが分かった。さらに結果を過去5年間の鳥インフルエンザウイルスの陽性地点データと比較したところ、侵入予測エリアは実際に陽性反応が検出された地域を確実にカバーし、予測の信頼性が高いことも分かった。このリスク地図に基づき、鳥インフルエンザウイルスの侵入リスクが高い地域のモニタリングを強化することで、国内へのウイルス侵入の早期発見に結びつくことが期待される。

鳥インフルエンザウイルスは通常、ニワトリなどの家禽(きん)類に対する病原性は低いが、中には高い病原性を示す「高病原性鳥インフルエンザウイルス」も発生し、大きな被害をもたらす。これまでのところ、どのような経路で渡り鳥などの野鳥から家禽類へウイルスが感染するのか不明だが、何らかの媒介生物(小型の野鳥、ネズミ類など)がウイルスの拡散に関与していると推測される。今回リスクが高いと予測された付近の養鶏場は、屋外からの媒介生物の侵入防止策を含めた、防疫対策を徹底する必要があるという。

なお、リスク地図について研究チームは、あくまでも「渡り鳥を含む野鳥」から鳥インフルエンザウイルスが検出される可能性が高い地域を示したものであり、「養鶏場の家禽類」からウイルスが検出されるリスクが高い地域を示したものではないと、注意を呼びかけている。

研究成果は、国際学術誌「ダイバーシティ・アンド・ディストリビューションズ(Diversity and Distributions)」に掲載される予定だ。

詳細は下記参照 国立環境研究所

生物・生態系環境研究センター:プレスリリース

研究チームは、全国各地の土地の標高や利用状況などの環境条件、ウイルスの宿主となるカモ類の個体数データを基に、野鳥の鳥インフルエンザウイルスの発生地点を推定する分布予測モデルを作成し、侵入リスクを10段階に分けて地図にした。

その結果、北海道東部や宮城、群馬、埼玉、愛知、大阪、瀬戸内海沿岸、島根、宮崎、鹿児島などの地域でリスクの高いことが分かった。さらに結果を過去5年間の鳥インフルエンザウイルスの陽性地点データと比較したところ、侵入予測エリアは実際に陽性反応が検出された地域を確実にカバーし、予測の信頼性が高いことも分かった。このリスク地図に基づき、鳥インフルエンザウイルスの侵入リスクが高い地域のモニタリングを強化することで、国内へのウイルス侵入の早期発見に結びつくことが期待される。

鳥インフルエンザウイルスは通常、ニワトリなどの家禽(きん)類に対する病原性は低いが、中には高い病原性を示す「高病原性鳥インフルエンザウイルス」も発生し、大きな被害をもたらす。これまでのところ、どのような経路で渡り鳥などの野鳥から家禽類へウイルスが感染するのか不明だが、何らかの媒介生物(小型の野鳥、ネズミ類など)がウイルスの拡散に関与していると推測される。今回リスクが高いと予測された付近の養鶏場は、屋外からの媒介生物の侵入防止策を含めた、防疫対策を徹底する必要があるという。

なお、リスク地図について研究チームは、あくまでも「渡り鳥を含む野鳥」から鳥インフルエンザウイルスが検出される可能性が高い地域を示したものであり、「養鶏場の家禽類」からウイルスが検出されるリスクが高い地域を示したものではないと、注意を呼びかけている。

研究成果は、国際学術誌「ダイバーシティ・アンド・ディストリビューションズ(Diversity and Distributions)」に掲載される予定だ。

詳細は下記参照 国立環境研究所

生物・生態系環境研究センター:プレスリリース