いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和三年(2021)7月27日(火曜日)

通巻第6996号

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(読者の声4)卑弥呼が使いを派遣した政治的理由について触れられておりましたので、三国志を普通に読めばどのように理解できるのかをお伝えしたいと思います。

卑弥呼が使いを派遣した景初2年(238)6月は、魏の明帝が遼東付近の公孫氏に対して、乾坤一擲の攻勢をかけた時でした。遠路に大軍を派遣するのは費用がかかり過ぎるという群臣の反対を押し切っての派遣でした。

思い切った明帝の決断でしたが、内幕は必ずしも一枚岩ではなかったのです。それだけに、遠路、使いを派遣してきた卑弥呼の心意気は心強く感じられたのだと納得できます。

これこそが、魏志に特筆された理由であり、不相応とも思える、質・量ともに優れた返礼がなされた背景です。これは三国志を普通に読めば、理解できることであり、満足に三国志を読んでもいないと思われる多くの通説をそのまま受け取って論評されるのは、的外れのそしりを免れないと思われます。

(高柴昭)

貴誌第6996号(読者の声4)で、卑弥呼の魏への最初の遣使が「魏志倭人伝」に景初二年(238年)六月とあるので、これを正しいと誤解されています。しかし、景初二年か景初三年の誤写であるかはいろいろと議論されましたが、「三国志」をしっかりと読めば景初三年が正しいことは明らかです。

景初二年正月に魏の明帝は詔勅を下し、司馬懿(「三国志 魏書明帝紀」では司馬宣王)に遼東(太守公孫淵)を攻撃させました。「丙寅の日(九月十日)司馬宣王が、襄平において公孫淵を包囲し、大いにこれを撃ち破って、公孫淵の首を都に送りとどけ、海東(遼東)の諸郡は平定された。」(今鷹真・井波律子訳「三国志Ⅰ」世界古典文学全集24A 筑摩書房1977、p.108)ですから景初二年六月はまだ戦争中で勝敗が決着していません。「東夷伝」の序にも以下のとおり明確に書かれていますので、景初二年六月に卑弥呼が魏に使いを送ることはできません。

「公孫淵が父祖三代にわたって遼東の地を領有したため、天子はそのあたりを絶域(中国と直接関係を持たぬ地域)と見なし、海のかなたのこととして放置され、その結果、東夷との接触は断たれ、中国の地へ使者のやってくることも不可能となった。景初年間(二三七 - 二三九)、大規模な遠征の軍を動かし、公孫淵を誅殺すると、さらにひそかに兵を船で運んで海を渡し、楽浪と帯方の郡を攻め取った。これ以後、東海のかなたの地域の騒ぎもしずまり、東夷の民たちは中国の支配下に入ってその命令に従うようになった。」(今鷹真・小南一郎・井波律子訳「三国志Ⅱ」世界古典文学全集24B筑摩書房1982、p.295)

さらに「日本書紀 神功皇后紀」に引用された「魏志倭人伝」の記事にも景初三年とありますし、「梁書 倭伝」にも景初三年と明記されていますから、卑弥呼が魏に最初に使いを送ったのは景初三年(239年)で間違いありません。

西晋の史官陳寿が三世紀末に完成させた「三国志」の原本はすでに残っていません。南宋の時代に版本が登場するまでの期間は写本が作られましたが、結構誤写のある写本によって現在私たちが読むことのできる「三国志」の版本が作られたようです。

例えば、現在の「魏志倭人伝」には邪馬台(臺)国をすべて邪馬壹国とされていますから、邪馬台国はなかったという主張をされている方も居られます。しかし、原本を見たと考えられる五世紀の范擁の「後漢書」に「邪馬台国」と正しく書かれています。

安本美典「倭人語の解読」(勉誠出版 2003, pp.181-182)によれば、「古代の日本語では、母音が二つつづくのは、かなり厳重に避けられていた。」とありますので「yamai」や「yamaichi」という言葉は「古代の日本語の音韻の特徴からみて、ありそうにないことである。」とあります。それでも古代日本語の「い」は「ゆ」に近い音であったとして、倭人が「やまゆ」と言ったのを、中国人が「邪馬壹」と記すことはあるが、古文献のなかにも現在地名でも「やまゆ」という地名は見当たらないようである。」とあります。「やまゆ」の意味は「山のいで湯」とも取れますが、「魏志倭人伝」には「南して邪馬壹国に至る。女王の都とするところなり。」とあり、邪馬壹国の登場は一度だけで、後は全て女王国です。邪馬台国は、ヤマ(国)に住む女王(台)の支配する国という意味ですから、どちらが相応しいかは明らかです。

そして、「魏志倭人伝」に登場する倭国の国名や人名などは、上で述べられたように倭人の発音を中国人が聞いて漢字に変換する際、韻書(発音引きの漢字辞書)に並べられた漢字グループの最初の文字から機械的に選んだとされたというのが通説でした。それは日本に漢字が伝わるのが、五世紀初頭とされていたということもあるでしょう。

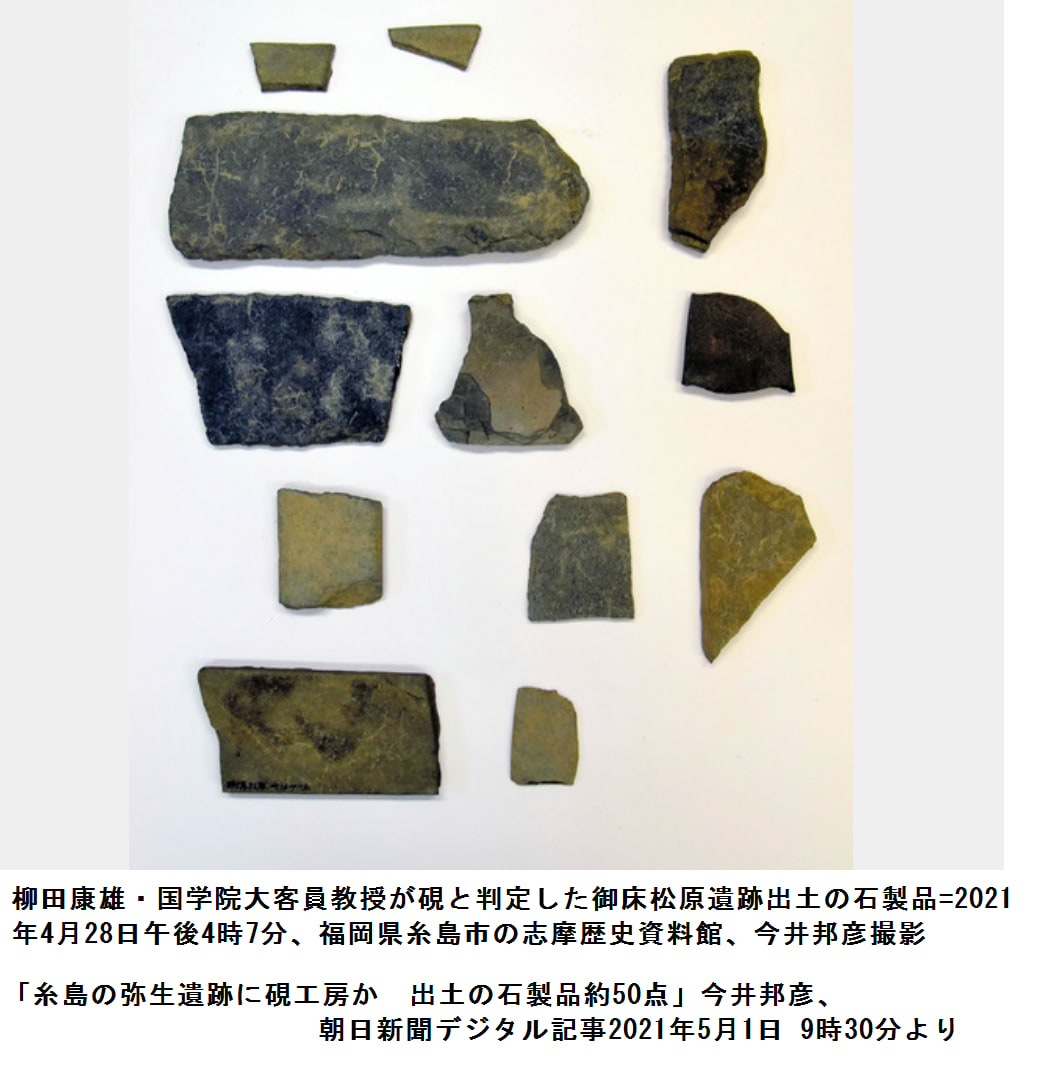

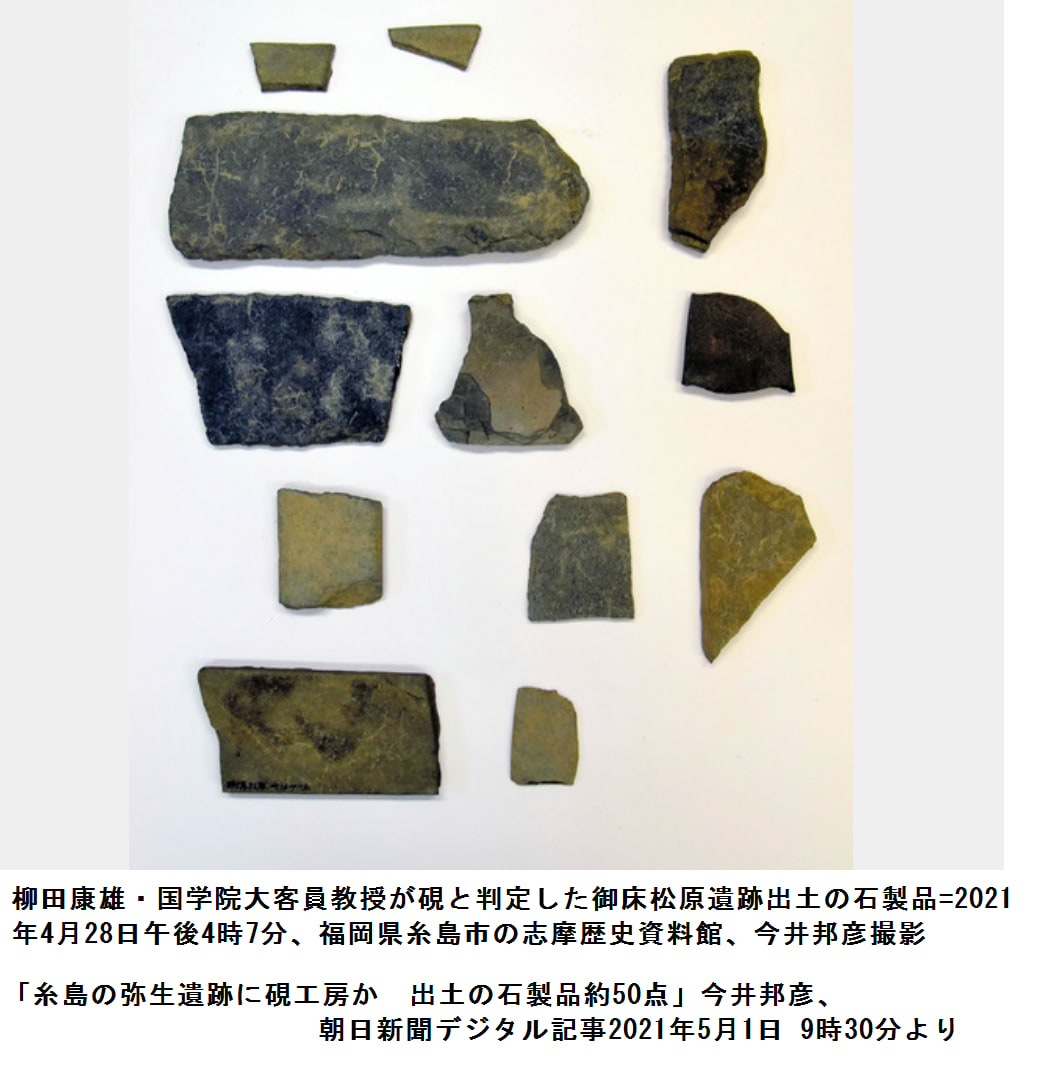

しかし最近、北部九州の弥生中期の遺跡から硯(すずり)の破片が発見され、従来石鍬などとされた約50点が硯であったと分かったと報道されました(「糸島の弥生遺跡に硯工房か 出土の石製品約50点」今井邦彦、朝日新聞デジタル記事2021年5月1日 9時30分)。また、福岡空港の雀居遺跡で弥生後期の木製組合わせ机が見つかっていますから、「魏志倭人伝」の時代にはすでに漢字を読み書きできた倭人が居たと考えられます。

従って、漢字の書けない倭人が中国人に教えたのではなく、倭人が直接書いて教えたと考えるのが良いようです。何故なら、男王や一大率が居たとされる伊都国だけが「好字」で、卑弥呼をはじめ他のほとんどの国名や人名などは「卑字」が多用されているからです。ちなみに伊都国は「孟子 尽心上篇」に登場する夏王朝末から殷王朝初期にかけて活躍した政治家伊尹(いいん)に因む国の名前です。孟子を読む教養人である、ある倭人が「魏志倭人伝」に登場する国名・人名等を、漢字の読めない倭人をバカにして、魏の役人に書いて教えたものであると推理できます。これによって、邪馬台国問題だけでなく日本建国の過程まで完全に解決します。「卑弥呼神社」が存在しないのも当たり前でしょう!卑弥呼は比売大神の名前で日本全国の五万とある八幡神社で祀られています。詳しくは拙ブログ「古代史を推理する」「倭王帥升は何者だ?」「【わかった!】室見川銘板のなぞ」などをご参照ください。

(刮目天)

【参考記事】伊都国が鬼払いの発祥地か? 「日本書紀」に旧奴国を儺県(なのあがた)と呼んだのも!

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和三年(2021)7月27日(火曜日)

通巻第6996号

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(読者の声4)卑弥呼が使いを派遣した政治的理由について触れられておりましたので、三国志を普通に読めばどのように理解できるのかをお伝えしたいと思います。

卑弥呼が使いを派遣した景初2年(238)6月は、魏の明帝が遼東付近の公孫氏に対して、乾坤一擲の攻勢をかけた時でした。遠路に大軍を派遣するのは費用がかかり過ぎるという群臣の反対を押し切っての派遣でした。

思い切った明帝の決断でしたが、内幕は必ずしも一枚岩ではなかったのです。それだけに、遠路、使いを派遣してきた卑弥呼の心意気は心強く感じられたのだと納得できます。

これこそが、魏志に特筆された理由であり、不相応とも思える、質・量ともに優れた返礼がなされた背景です。これは三国志を普通に読めば、理解できることであり、満足に三国志を読んでもいないと思われる多くの通説をそのまま受け取って論評されるのは、的外れのそしりを免れないと思われます。

(高柴昭)

貴誌第6996号(読者の声4)で、卑弥呼の魏への最初の遣使が「魏志倭人伝」に景初二年(238年)六月とあるので、これを正しいと誤解されています。しかし、景初二年か景初三年の誤写であるかはいろいろと議論されましたが、「三国志」をしっかりと読めば景初三年が正しいことは明らかです。

景初二年正月に魏の明帝は詔勅を下し、司馬懿(「三国志 魏書明帝紀」では司馬宣王)に遼東(太守公孫淵)を攻撃させました。「丙寅の日(九月十日)司馬宣王が、襄平において公孫淵を包囲し、大いにこれを撃ち破って、公孫淵の首を都に送りとどけ、海東(遼東)の諸郡は平定された。」(今鷹真・井波律子訳「三国志Ⅰ」世界古典文学全集24A 筑摩書房1977、p.108)ですから景初二年六月はまだ戦争中で勝敗が決着していません。「東夷伝」の序にも以下のとおり明確に書かれていますので、景初二年六月に卑弥呼が魏に使いを送ることはできません。

「公孫淵が父祖三代にわたって遼東の地を領有したため、天子はそのあたりを絶域(中国と直接関係を持たぬ地域)と見なし、海のかなたのこととして放置され、その結果、東夷との接触は断たれ、中国の地へ使者のやってくることも不可能となった。景初年間(二三七 - 二三九)、大規模な遠征の軍を動かし、公孫淵を誅殺すると、さらにひそかに兵を船で運んで海を渡し、楽浪と帯方の郡を攻め取った。これ以後、東海のかなたの地域の騒ぎもしずまり、東夷の民たちは中国の支配下に入ってその命令に従うようになった。」(今鷹真・小南一郎・井波律子訳「三国志Ⅱ」世界古典文学全集24B筑摩書房1982、p.295)

さらに「日本書紀 神功皇后紀」に引用された「魏志倭人伝」の記事にも景初三年とありますし、「梁書 倭伝」にも景初三年と明記されていますから、卑弥呼が魏に最初に使いを送ったのは景初三年(239年)で間違いありません。

西晋の史官陳寿が三世紀末に完成させた「三国志」の原本はすでに残っていません。南宋の時代に版本が登場するまでの期間は写本が作られましたが、結構誤写のある写本によって現在私たちが読むことのできる「三国志」の版本が作られたようです。

例えば、現在の「魏志倭人伝」には邪馬台(臺)国をすべて邪馬壹国とされていますから、邪馬台国はなかったという主張をされている方も居られます。しかし、原本を見たと考えられる五世紀の范擁の「後漢書」に「邪馬台国」と正しく書かれています。

安本美典「倭人語の解読」(勉誠出版 2003, pp.181-182)によれば、「古代の日本語では、母音が二つつづくのは、かなり厳重に避けられていた。」とありますので「yamai」や「yamaichi」という言葉は「古代の日本語の音韻の特徴からみて、ありそうにないことである。」とあります。それでも古代日本語の「い」は「ゆ」に近い音であったとして、倭人が「やまゆ」と言ったのを、中国人が「邪馬壹」と記すことはあるが、古文献のなかにも現在地名でも「やまゆ」という地名は見当たらないようである。」とあります。「やまゆ」の意味は「山のいで湯」とも取れますが、「魏志倭人伝」には「南して邪馬壹国に至る。女王の都とするところなり。」とあり、邪馬壹国の登場は一度だけで、後は全て女王国です。邪馬台国は、ヤマ(国)に住む女王(台)の支配する国という意味ですから、どちらが相応しいかは明らかです。

そして、「魏志倭人伝」に登場する倭国の国名や人名などは、上で述べられたように倭人の発音を中国人が聞いて漢字に変換する際、韻書(発音引きの漢字辞書)に並べられた漢字グループの最初の文字から機械的に選んだとされたというのが通説でした。それは日本に漢字が伝わるのが、五世紀初頭とされていたということもあるでしょう。

しかし最近、北部九州の弥生中期の遺跡から硯(すずり)の破片が発見され、従来石鍬などとされた約50点が硯であったと分かったと報道されました(「糸島の弥生遺跡に硯工房か 出土の石製品約50点」今井邦彦、朝日新聞デジタル記事2021年5月1日 9時30分)。また、福岡空港の雀居遺跡で弥生後期の木製組合わせ机が見つかっていますから、「魏志倭人伝」の時代にはすでに漢字を読み書きできた倭人が居たと考えられます。

従って、漢字の書けない倭人が中国人に教えたのではなく、倭人が直接書いて教えたと考えるのが良いようです。何故なら、男王や一大率が居たとされる伊都国だけが「好字」で、卑弥呼をはじめ他のほとんどの国名や人名などは「卑字」が多用されているからです。ちなみに伊都国は「孟子 尽心上篇」に登場する夏王朝末から殷王朝初期にかけて活躍した政治家伊尹(いいん)に因む国の名前です。孟子を読む教養人である、ある倭人が「魏志倭人伝」に登場する国名・人名等を、漢字の読めない倭人をバカにして、魏の役人に書いて教えたものであると推理できます。これによって、邪馬台国問題だけでなく日本建国の過程まで完全に解決します。「卑弥呼神社」が存在しないのも当たり前でしょう!卑弥呼は比売大神の名前で日本全国の五万とある八幡神社で祀られています。詳しくは拙ブログ「古代史を推理する」「倭王帥升は何者だ?」「【わかった!】室見川銘板のなぞ」などをご参照ください。

(刮目天)

【参考記事】伊都国が鬼払いの発祥地か? 「日本書紀」に旧奴国を儺県(なのあがた)と呼んだのも!

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング