いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

今回の記事は2019-07-31 17:57:48にアップしたものに基づき作成したのだが、その後、ここで例として挙げた考古学者の論説記事のリンクが切れていたことに気づき、そのまま議論するのも妥当ではないとのご意見もあろうかと思い、この記事を非公開にしていた。今回邪馬台国論争決着か 吉野ヶ里遺跡の墓の発掘調査で新たな謎も(FBSニュース 福岡 2023/06/05 18:50)など、多数報道されて、吉野ヶ里遺跡の発掘に大きな期待が寄せられているので、科学的にこの問題を議論するために、この方の記事を一部引用させていただくことにする。多くの方の折角の期待に水を差すような話で恐縮なのだが、お付き合いください(#^.^#)

吉野ヶ里遺跡については1980年代に弥生時代の大規模な遺構や目を引く遺物が数多く発掘されて、当初邪馬台国ではないかということで全国から古代史ファンが集まって大賑わいした日本国民なら誰でも思い浮かぶ弥生時代の代表的な遺跡だ。しかし、吉野ヶ里は邪馬台国ではないという意見の考古学者が多く、夢は膨らむことなく、いつの間にか三世紀に造られた大規模集落である纏向遺跡が邪馬台国とする纏向説が候補の筆頭になっていた。しかし、最近では纏向遺跡が邪馬台国でない決定的と思われる説が出てきても、纏向遺跡で桃のタネやベニバナが見つかった、などとマスメディアが決定的な証拠でもあるかのように取り上げて、主に九州説と畿内説の二大対立を煽って、時間だけが経過した感じがしていた(注1)。

この学者の方は邪馬台国に関するシンポジウムや著作物などで、考古学的に吉野ヶ里遺跡以外に邪馬台国ではあり得ないという説を打ち出して、再び、少し注目されるようになった感じだった。

邪馬台国は倭国の中で七万戸余りと書かれた巨大集落であり、今のところそのようなものは見つかっていないのだが、その戸数は政治的な理由で過大に誇張されて書かれたとしても、邪馬台国であるための重要な条件の一つとして、大集落であるはずだと多くの方が考えている(注2)。

さらにこの方は以下の具体的な特徴を持つ大規模集落だから吉野ヶ里遺跡ということになると主張されている。「倭国の都が置かれた邪馬台国には、卑弥呼が居住し祭事の場であり、極めて閉鎖的な倭国の宮殿空間と、伊支馬など邪馬台国の長官や次官が居住し、政事を行う邪馬台国の宮殿空間の二つの特別区画が近接して存在していたと考えられるのである。奈良時代の大和国の中に平城宮と大和国の国庁とが共存することと同様である。」

畿内説にも共通するが、大規模な集落の中に女王の宮殿と長官らの居住域と政庁が同居するものと考えているが、そうすると卑弥呼の倭国全体の政(まつりごと)を補佐する男弟と邪馬台国の長官らとの関係はどうなるのか、この男弟の存在がよく見えなくなる。

そこで、「すなわち一女子を共立して王となす。名を卑弥呼と曰う。鬼道(きどう)を事とし、よく衆を惑わす。…王となりてより以来、見ることある者少なし」という「魏志倭人伝」の文章に注目すると、一か所の超大規模な拠点集落にすべての人々が集中していると考えるよりも、広域の邪馬台国内部に多数の中規模集落が点在し、人口密集地から少し外れた最も堅固な防衛施設を伴う場所に女王が居たと考える方が自然かも知れない。

その場合、邪馬台国の長官は点在する集落群を統治をし、徴税や市場での交易の監督官の護衛、治安維持と共に女王に属さない国々の攻撃から女王の居城と邪馬台国内の拠点集落を防衛するなどの任務があるものと考え、男弟は外交の拠点である伊都国に居るとする方が魏志倭人伝の記述に合致するようだ。

つまり、戦乱の時代の女王の宮室は大規模集落などから少し離れた別の堅固な城塞に在ると考えるのが自然だ(注3)。だが、魏志倭人伝に書かれるような居城も卑弥呼の径百余歩(直径約150m)の巨大円墳も吉野ヶ里遺跡付近に見当たらないので、吉野ヶ里遺跡は邪馬台国ではないと言える。

こういう視点でその他の九州説や畿内説を見つめても、多くの人が一致して邪馬台国の場所を確定できないのだ(注4)。

そして、この論文を読んでいて、邪馬台国問題が解決しない科学的でない理由がそこに在ることに気付いた。

副題で「この仮説を覆す発掘成果はあるか」とアピールしているのだが、その仮説を上で述べたように十分に検討し、検証することなく、そのまま結論としている。これはこの論文に限らず、従来の古代史研究が全く同様の科学的とは言えないスタイルのようだ。

そのために、この仮説のままの結論によって更なる謎の事象の解明に繋がりようがなく、停滞してしまい、後は、いつになったら出るのか分からない自説に合致する決定的な証拠を待つだけであって、それが出るまで問題が決着つかないと考えているようだ(詳細は「なぜ邪馬台国問題が解決しないのか?」参照)。

決定的な証拠として親魏倭王の金印をあげる方がいるが、簡単に持ち運べる貴重なものなので、発見場所が邪馬台国で決定という訳にはいかない。また、封泥と呼ばれる女王が正式に他国へ贈る品物を入れた行李にかけた紐の結び目に金印で捺印した粘土板が見つかった場所だという意見もあるが、伊都国に居る一大率が荷物を最終チェックすると魏志倭人伝に記されているので、封泥をするための金印も一大率が伊都国で厳重に保管していると考えられる。

だから、持ち運びが不可能な構築物として卑弥呼の巨大円墳が決定的な証拠となるはずだ。直径150mクラスの円墳の存在する場所が邪馬台国の有力な候補になるはずだ!その場所を取り巻く当時の地政学的状況などの仮説を立てて考古学などの成果で推論することになるはずだ。

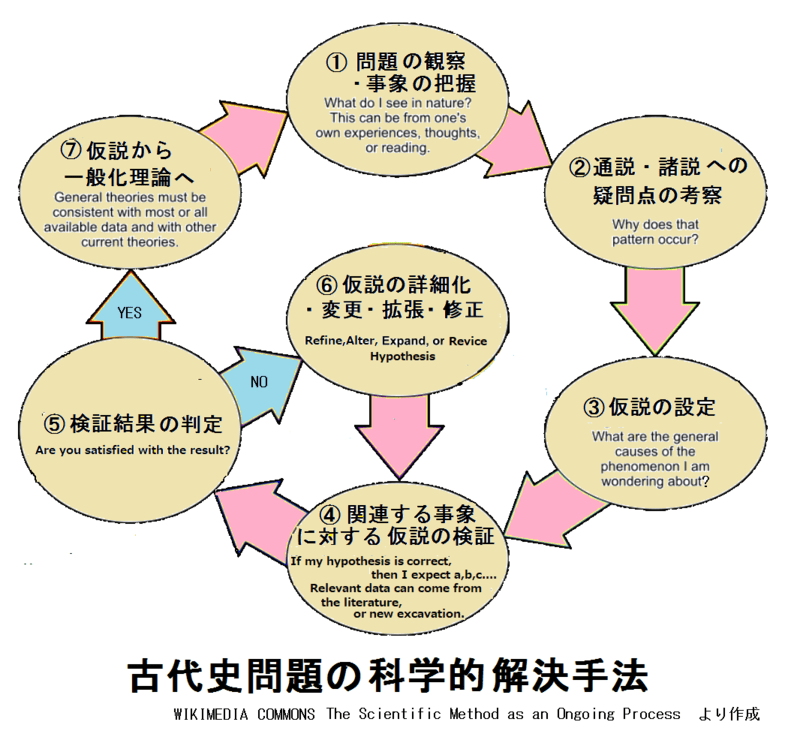

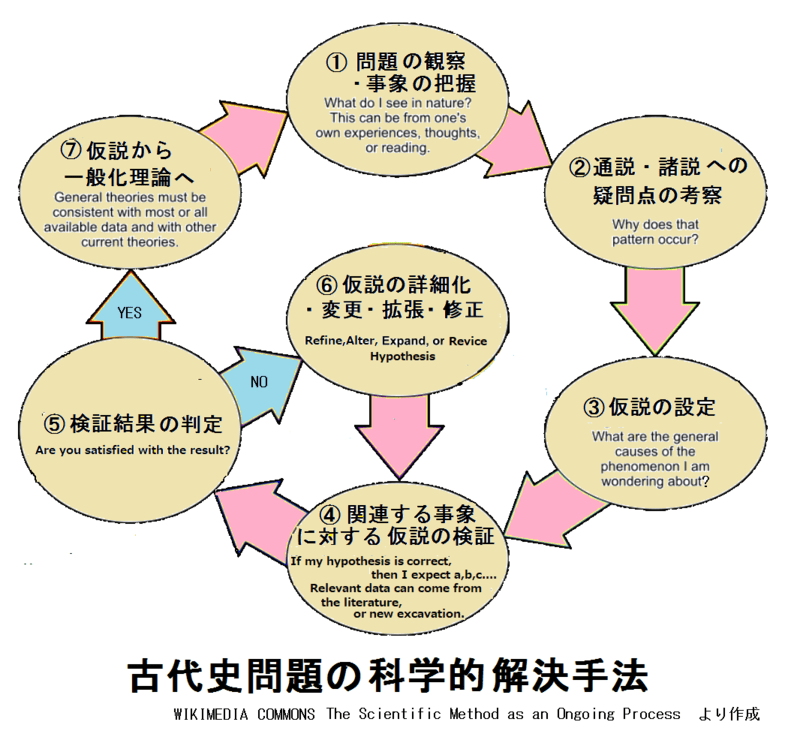

およそ科学的と言うのであれば、その論証過程が論理的であることは当然だが、仮説が設定されたら、いくつもの事実によって検証を行った結果、最終的にその仮説が多くの研究者に認められて一般化理論、つまり定説に格上げされるのだ。自然科学系の分野では常識なのだが、上で述べたことが関係し、邪馬台国問題ではそのまま適用しにくい面もあるかも知れない。科学的な問題解決手法が定着しにくい環境ではあるが、今回古代史研究に以下のような科学的手法を適用する試みをして、蓋然性の高い仮説が得られたので、仮説構築の考え方と手法を示した以下の記事をご参照いただきたい。

【刮目天の古代史】古代史を推理する

そしてこのような手法で得られた結論は「邪馬台国は安心院(あじむ)にあった!」をご参照ください(^_-)-☆

(注1)畿内説では纏向遺跡がヤマトと呼ばれ、このような大規模集落は邪馬台(ヤマト)国であるはずだから、方角は南を東と読み替えると説明がつく。墳丘長278m; 高さ30mの箸墓は前方後円墳であるので、魏志倭人伝にそのようには書かれていないが、後円部分が直径約150mだから、卑弥呼の墓と考える。しかし、箸墓の築造は三世紀末か四世紀初頭と考えられるので、卑弥呼が亡くなった247年頃よりもかなり後なのだ。箸墓の伝承も卑弥呼とは関係ない話だ。

また、ヤマトの古墳で発見される三角縁神獣鏡が卑弥呼が魏から賜った銅鏡百面だという説も、実際は三百面以上出土しており、さらに魏で全く出土していない。銅は日本産で、日本で製作されたものと分かっているなど、卑弥呼の鏡とは言えない。

そして決定的なのは、当時の倭国の外交の窓口である伊都国や北部九州の土器が畿内からほとんど出土していないのだ。北部九州と交流がない纏向遺跡は邪馬台国ではないのは明らかなのだ。その他にも、環濠や城柵などもない無防備な宗教都市であり、墓は棺あって郭なしなどの魏志倭人伝の記述にも当てはまらないのだが、このような否定的な根拠をすべて無視する考古学者が唱え、マスメディアが後押ししているために多くの一般の方は畿内説と九州説が対立しているように思わされている(詳細は「考古学者が考古学を無視する?」参照)。

(注2)1戸当り5人とすると人口35万人ということになる。当時戦乱で人口が10万戸にまで激減した魏の洛陽と比べてもあまり違わないのは、邪馬台国を大国と見せかけたいための魏志倭人伝の潤色あるいはデマと考える方がよい。ではなぜ大げさに言う必要があるのかを追求すると、真相が見えてくるのだ。詳細は「景初三年問題が謎を解く鍵でした!」を参照されたい(^_-)-☆

(注3)魏志倭人伝に女王の奴婢など千人とあるが、殉葬は百人程度なので、千人は大袈裟な数字でしょう!魏志倭人伝で女王の居城のあるヤマ国という意味の邪馬台国への行程を記述した後、以下のように女王国(邪馬台国)の北にある国々は戸数や道里などの概略を示せるが、その他の女王に帰属する21国は遠方にあるので詳しくは分からないとして国名だけ列挙されている。そして女王国(この場合、女王が支配する倭国全体)の境界となる奴国は二度登場するのだが、それぞれ別の国と考えて、その南に狗奴国があり、男子を王としている。その官に狗古智卑狗が居り、女王に属さないとある。帯方郡から女王国、つまり邪馬台国まで万二千余里ということなのだ。

自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳

次有斯馬國 次有巳百支國 次有伊邪國 次有都支國 次有彌奴國 次有好古都國

次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國

次有鬼國 次有為吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國

次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡

其南有狗奴國 男子為王 其官有狗古智卑狗 不屬女王 自郡至女王國 萬二千餘里

(注4)「中国の一里は三〇〇歩。一歩は左右の足を一回ずつ前に出して歩く距離、つまり一複歩。」(岡田英弘「日本史の誕生」(弓立社 1994, p.66)。一歩は、時代によって多少異なるが、だいたい1.5m。したがって卑弥呼の墓は径百余歩だから直径約150mの円墳と考えられる。また、一里は約450mなので、帯方郡から狗邪韓国(釜山とされる)まで七千余里、約3、150kmは小笠原諸島くらいの位置、万二千里、5,400kmはグアム島辺りまで行ってしまう。明らかに誇大に記述されているのだ。

そこで、それぞれの国と国の各区間の里数は正しく書かれていると考えて、一里を魏国内で使われる1里約434mから1里約77mに変更すると、およそ960kmとなり邪馬台国はほぼ九州島に存在することになる。ところがその場合、途中の区間の1里あたりの距離が1里77mで一定にならないので矛盾する。そこで、途中の里数は正しく書かれているはずだから、途中の国々の比定地を変えればいいという発想になる。しかし、考古学などの成果から比定された国々の中心地を全く無視することになるので、科学的な発想ではない単なる一面的なつじつま合わせとなり、この方法では誰もが納得する結論は得られない。

結論は、岡田上掲書(pp.48-72)で述べられたように、魏志倭人伝に書かれた邪馬台国への行程記事などが政治的な理由で、里数や戸数を大げさに記したものと考えるのが最も合理的なのだ。しかし、そのことを認めると、多くの研究者が聖典のように考えている魏志倭人伝からは邪馬台国の位置が決められない。そして現存する最古の歴史書「日本書紀」「古事記」には邪馬台国も卑弥呼も登場しないというジレンマがあるので、デッドロック状態になっていたのだ。

しかし、これから分かるように、記紀も政治文書なのだ。だから、歴史書の編纂者の政治的な意図を推理して、日本の建国過程の仮説を構築し、考古学や民俗学の成果などによって仮説を検証すれば、邪馬台国の位置も建国過程も科学的に推定することが可能となるのだ。

面倒な話を最後までお付き合いいただき、感謝します。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング今回の記事は2019-07-31 17:57:48にアップしたものに基づき作成したのだが、その後、ここで例として挙げた考古学者の論説記事のリンクが切れていたことに気づき、そのまま議論するのも妥当ではないとのご意見もあろうかと思い、この記事を非公開にしていた。今回邪馬台国論争決着か 吉野ヶ里遺跡の墓の発掘調査で新たな謎も(FBSニュース 福岡 2023/06/05 18:50)など、多数報道されて、吉野ヶ里遺跡の発掘に大きな期待が寄せられているので、科学的にこの問題を議論するために、この方の記事を一部引用させていただくことにする。多くの方の折角の期待に水を差すような話で恐縮なのだが、お付き合いください(#^.^#)

吉野ヶ里遺跡については1980年代に弥生時代の大規模な遺構や目を引く遺物が数多く発掘されて、当初邪馬台国ではないかということで全国から古代史ファンが集まって大賑わいした日本国民なら誰でも思い浮かぶ弥生時代の代表的な遺跡だ。しかし、吉野ヶ里は邪馬台国ではないという意見の考古学者が多く、夢は膨らむことなく、いつの間にか三世紀に造られた大規模集落である纏向遺跡が邪馬台国とする纏向説が候補の筆頭になっていた。しかし、最近では纏向遺跡が邪馬台国でない決定的と思われる説が出てきても、纏向遺跡で桃のタネやベニバナが見つかった、などとマスメディアが決定的な証拠でもあるかのように取り上げて、主に九州説と畿内説の二大対立を煽って、時間だけが経過した感じがしていた(注1)。

この学者の方は邪馬台国に関するシンポジウムや著作物などで、考古学的に吉野ヶ里遺跡以外に邪馬台国ではあり得ないという説を打ち出して、再び、少し注目されるようになった感じだった。

邪馬台国は倭国の中で七万戸余りと書かれた巨大集落であり、今のところそのようなものは見つかっていないのだが、その戸数は政治的な理由で過大に誇張されて書かれたとしても、邪馬台国であるための重要な条件の一つとして、大集落であるはずだと多くの方が考えている(注2)。

さらにこの方は以下の具体的な特徴を持つ大規模集落だから吉野ヶ里遺跡ということになると主張されている。「倭国の都が置かれた邪馬台国には、卑弥呼が居住し祭事の場であり、極めて閉鎖的な倭国の宮殿空間と、伊支馬など邪馬台国の長官や次官が居住し、政事を行う邪馬台国の宮殿空間の二つの特別区画が近接して存在していたと考えられるのである。奈良時代の大和国の中に平城宮と大和国の国庁とが共存することと同様である。」

畿内説にも共通するが、大規模な集落の中に女王の宮殿と長官らの居住域と政庁が同居するものと考えているが、そうすると卑弥呼の倭国全体の政(まつりごと)を補佐する男弟と邪馬台国の長官らとの関係はどうなるのか、この男弟の存在がよく見えなくなる。

そこで、「すなわち一女子を共立して王となす。名を卑弥呼と曰う。鬼道(きどう)を事とし、よく衆を惑わす。…王となりてより以来、見ることある者少なし」という「魏志倭人伝」の文章に注目すると、一か所の超大規模な拠点集落にすべての人々が集中していると考えるよりも、広域の邪馬台国内部に多数の中規模集落が点在し、人口密集地から少し外れた最も堅固な防衛施設を伴う場所に女王が居たと考える方が自然かも知れない。

その場合、邪馬台国の長官は点在する集落群を統治をし、徴税や市場での交易の監督官の護衛、治安維持と共に女王に属さない国々の攻撃から女王の居城と邪馬台国内の拠点集落を防衛するなどの任務があるものと考え、男弟は外交の拠点である伊都国に居るとする方が魏志倭人伝の記述に合致するようだ。

つまり、戦乱の時代の女王の宮室は大規模集落などから少し離れた別の堅固な城塞に在ると考えるのが自然だ(注3)。だが、魏志倭人伝に書かれるような居城も卑弥呼の径百余歩(直径約150m)の巨大円墳も吉野ヶ里遺跡付近に見当たらないので、吉野ヶ里遺跡は邪馬台国ではないと言える。

こういう視点でその他の九州説や畿内説を見つめても、多くの人が一致して邪馬台国の場所を確定できないのだ(注4)。

そして、この論文を読んでいて、邪馬台国問題が解決しない科学的でない理由がそこに在ることに気付いた。

副題で「この仮説を覆す発掘成果はあるか」とアピールしているのだが、その仮説を上で述べたように十分に検討し、検証することなく、そのまま結論としている。これはこの論文に限らず、従来の古代史研究が全く同様の科学的とは言えないスタイルのようだ。

そのために、この仮説のままの結論によって更なる謎の事象の解明に繋がりようがなく、停滞してしまい、後は、いつになったら出るのか分からない自説に合致する決定的な証拠を待つだけであって、それが出るまで問題が決着つかないと考えているようだ(詳細は「なぜ邪馬台国問題が解決しないのか?」参照)。

決定的な証拠として親魏倭王の金印をあげる方がいるが、簡単に持ち運べる貴重なものなので、発見場所が邪馬台国で決定という訳にはいかない。また、封泥と呼ばれる女王が正式に他国へ贈る品物を入れた行李にかけた紐の結び目に金印で捺印した粘土板が見つかった場所だという意見もあるが、伊都国に居る一大率が荷物を最終チェックすると魏志倭人伝に記されているので、封泥をするための金印も一大率が伊都国で厳重に保管していると考えられる。

だから、持ち運びが不可能な構築物として卑弥呼の巨大円墳が決定的な証拠となるはずだ。直径150mクラスの円墳の存在する場所が邪馬台国の有力な候補になるはずだ!その場所を取り巻く当時の地政学的状況などの仮説を立てて考古学などの成果で推論することになるはずだ。

およそ科学的と言うのであれば、その論証過程が論理的であることは当然だが、仮説が設定されたら、いくつもの事実によって検証を行った結果、最終的にその仮説が多くの研究者に認められて一般化理論、つまり定説に格上げされるのだ。自然科学系の分野では常識なのだが、上で述べたことが関係し、邪馬台国問題ではそのまま適用しにくい面もあるかも知れない。科学的な問題解決手法が定着しにくい環境ではあるが、今回古代史研究に以下のような科学的手法を適用する試みをして、蓋然性の高い仮説が得られたので、仮説構築の考え方と手法を示した以下の記事をご参照いただきたい。

【刮目天の古代史】古代史を推理する

そしてこのような手法で得られた結論は「邪馬台国は安心院(あじむ)にあった!」をご参照ください(^_-)-☆

(注1)畿内説では纏向遺跡がヤマトと呼ばれ、このような大規模集落は邪馬台(ヤマト)国であるはずだから、方角は南を東と読み替えると説明がつく。墳丘長278m; 高さ30mの箸墓は前方後円墳であるので、魏志倭人伝にそのようには書かれていないが、後円部分が直径約150mだから、卑弥呼の墓と考える。しかし、箸墓の築造は三世紀末か四世紀初頭と考えられるので、卑弥呼が亡くなった247年頃よりもかなり後なのだ。箸墓の伝承も卑弥呼とは関係ない話だ。

また、ヤマトの古墳で発見される三角縁神獣鏡が卑弥呼が魏から賜った銅鏡百面だという説も、実際は三百面以上出土しており、さらに魏で全く出土していない。銅は日本産で、日本で製作されたものと分かっているなど、卑弥呼の鏡とは言えない。

そして決定的なのは、当時の倭国の外交の窓口である伊都国や北部九州の土器が畿内からほとんど出土していないのだ。北部九州と交流がない纏向遺跡は邪馬台国ではないのは明らかなのだ。その他にも、環濠や城柵などもない無防備な宗教都市であり、墓は棺あって郭なしなどの魏志倭人伝の記述にも当てはまらないのだが、このような否定的な根拠をすべて無視する考古学者が唱え、マスメディアが後押ししているために多くの一般の方は畿内説と九州説が対立しているように思わされている(詳細は「考古学者が考古学を無視する?」参照)。

(注2)1戸当り5人とすると人口35万人ということになる。当時戦乱で人口が10万戸にまで激減した魏の洛陽と比べてもあまり違わないのは、邪馬台国を大国と見せかけたいための魏志倭人伝の潤色あるいはデマと考える方がよい。ではなぜ大げさに言う必要があるのかを追求すると、真相が見えてくるのだ。詳細は「景初三年問題が謎を解く鍵でした!」を参照されたい(^_-)-☆

(注3)魏志倭人伝に女王の奴婢など千人とあるが、殉葬は百人程度なので、千人は大袈裟な数字でしょう!魏志倭人伝で女王の居城のあるヤマ国という意味の邪馬台国への行程を記述した後、以下のように女王国(邪馬台国)の北にある国々は戸数や道里などの概略を示せるが、その他の女王に帰属する21国は遠方にあるので詳しくは分からないとして国名だけ列挙されている。そして女王国(この場合、女王が支配する倭国全体)の境界となる奴国は二度登場するのだが、それぞれ別の国と考えて、その南に狗奴国があり、男子を王としている。その官に狗古智卑狗が居り、女王に属さないとある。帯方郡から女王国、つまり邪馬台国まで万二千余里ということなのだ。

自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳

次有斯馬國 次有巳百支國 次有伊邪國 次有都支國 次有彌奴國 次有好古都國

次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國

次有鬼國 次有為吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國

次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡

其南有狗奴國 男子為王 其官有狗古智卑狗 不屬女王 自郡至女王國 萬二千餘里

(注4)「中国の一里は三〇〇歩。一歩は左右の足を一回ずつ前に出して歩く距離、つまり一複歩。」(岡田英弘「日本史の誕生」(弓立社 1994, p.66)。一歩は、時代によって多少異なるが、だいたい1.5m。したがって卑弥呼の墓は径百余歩だから直径約150mの円墳と考えられる。また、一里は約450mなので、帯方郡から狗邪韓国(釜山とされる)まで七千余里、約3、150kmは小笠原諸島くらいの位置、万二千里、5,400kmはグアム島辺りまで行ってしまう。明らかに誇大に記述されているのだ。

そこで、それぞれの国と国の各区間の里数は正しく書かれていると考えて、一里を魏国内で使われる1里約434mから1里約77mに変更すると、およそ960kmとなり邪馬台国はほぼ九州島に存在することになる。ところがその場合、途中の区間の1里あたりの距離が1里77mで一定にならないので矛盾する。そこで、途中の里数は正しく書かれているはずだから、途中の国々の比定地を変えればいいという発想になる。しかし、考古学などの成果から比定された国々の中心地を全く無視することになるので、科学的な発想ではない単なる一面的なつじつま合わせとなり、この方法では誰もが納得する結論は得られない。

結論は、岡田上掲書(pp.48-72)で述べられたように、魏志倭人伝に書かれた邪馬台国への行程記事などが政治的な理由で、里数や戸数を大げさに記したものと考えるのが最も合理的なのだ。しかし、そのことを認めると、多くの研究者が聖典のように考えている魏志倭人伝からは邪馬台国の位置が決められない。そして現存する最古の歴史書「日本書紀」「古事記」には邪馬台国も卑弥呼も登場しないというジレンマがあるので、デッドロック状態になっていたのだ。

しかし、これから分かるように、記紀も政治文書なのだ。だから、歴史書の編纂者の政治的な意図を推理して、日本の建国過程の仮説を構築し、考古学や民俗学の成果などによって仮説を検証すれば、邪馬台国の位置も建国過程も科学的に推定することが可能となるのだ。

面倒な話を最後までお付き合いいただき、感謝します。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング