いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

下のようなタイトルのいい動画がYouTubeにいくつか出てきていましたので、いつものようにコメントしました。お付き合いください(#^.^#)

【速報】邪馬台国論争ついに終結?吉野ヶ里遺跡の謎エリアで日本の歴史が変わる!

歴女は古代史を語る@YouTube

いい話題をありがとうございます。

邪馬台国論争がなぜ二・三百年続いているのか?よく考えてみれば、魏志倭人伝にある邪馬台国への行程記事を素直に読んでも、みんなが納得して一致する場所に到達できないからなんですよね(^^;)。では、なぜなのか?

多くの研究者は魏志倭人伝は正しく書いてあるはずだから正しく解釈すればいいと単純に思っているようですが、その人によって正しい解釈が全く異なるからなんですね。最初にその人が邪馬台国と思った場所になるように、どうとでも解釈できるというのが魏志倭人伝の特徴だったのですよ(^_-)-☆。

ですから、魏志倭人伝の行程記事だけでなく、邪馬台国であるための条件をきちんと整理し、三世紀の日本建国の過程を考古学や民俗学の成果から推測する必要があり、その過程で邪馬台国も明らかになります。

しかし、日本書紀や古事記には卑弥呼も邪馬台国も、それを匂わす話すら全く出てきません。神功皇后紀に卑弥呼や台与の朝貢記事の注があるだけですから、何らかの目的で史実が隠されたと分かります。注を最初から編纂者が書き入れたという意見もありますが、編纂者の意図がよく分かりません。ほとんど本文の内容は考古学や民俗学の成果と一致しませんので、ウソが書かれていると分かります。この様なやっかいな状況ですが、科学的に真相を解明する方法があります。詳しくは拙ブログ「【刮目天の古代史】古代史を推理する」を参照ください。

そして、邪馬台国であると特定するための重要なヒント「邪馬台国の条件」が魏志倭人伝に書かれています。これを当時の状況を考慮して、しっかり考察できていないのも不毛な論争になる原因だと思います。具体的な条件についてはさらに長くなるので拙ブログ「【吉野ヶ里遺跡】邪馬台国の条件とは?」で述べています。よろしければご参照ください(#^.^#)

多くの方は、金印などが見つかった場所が邪馬台国を示す決定的な証拠だと思い込んでいますが、それは怪しいです。なぜならば人間が簡単に持ち運べるからです。たとえ女性の墓の中に金印があったとしても、その女性が卑弥呼だと推定できる、これから述べるいくつもの根拠が必要だからです。

魏志倭人伝には、女王が外国に贈る品物を伊都国の一大率(だいそつ)が最終チェックすると書かれています。封泥という封印に使う粘土板に金印が押されると考えられますので、伊都国で厳重に保管されていると考えられます。でも、戦乱によって散逸した可能性も大いにあります。

だから人間が持ち運べない遺構などがある遺跡が邪馬台国の条件となるでしょう(^_-)-☆

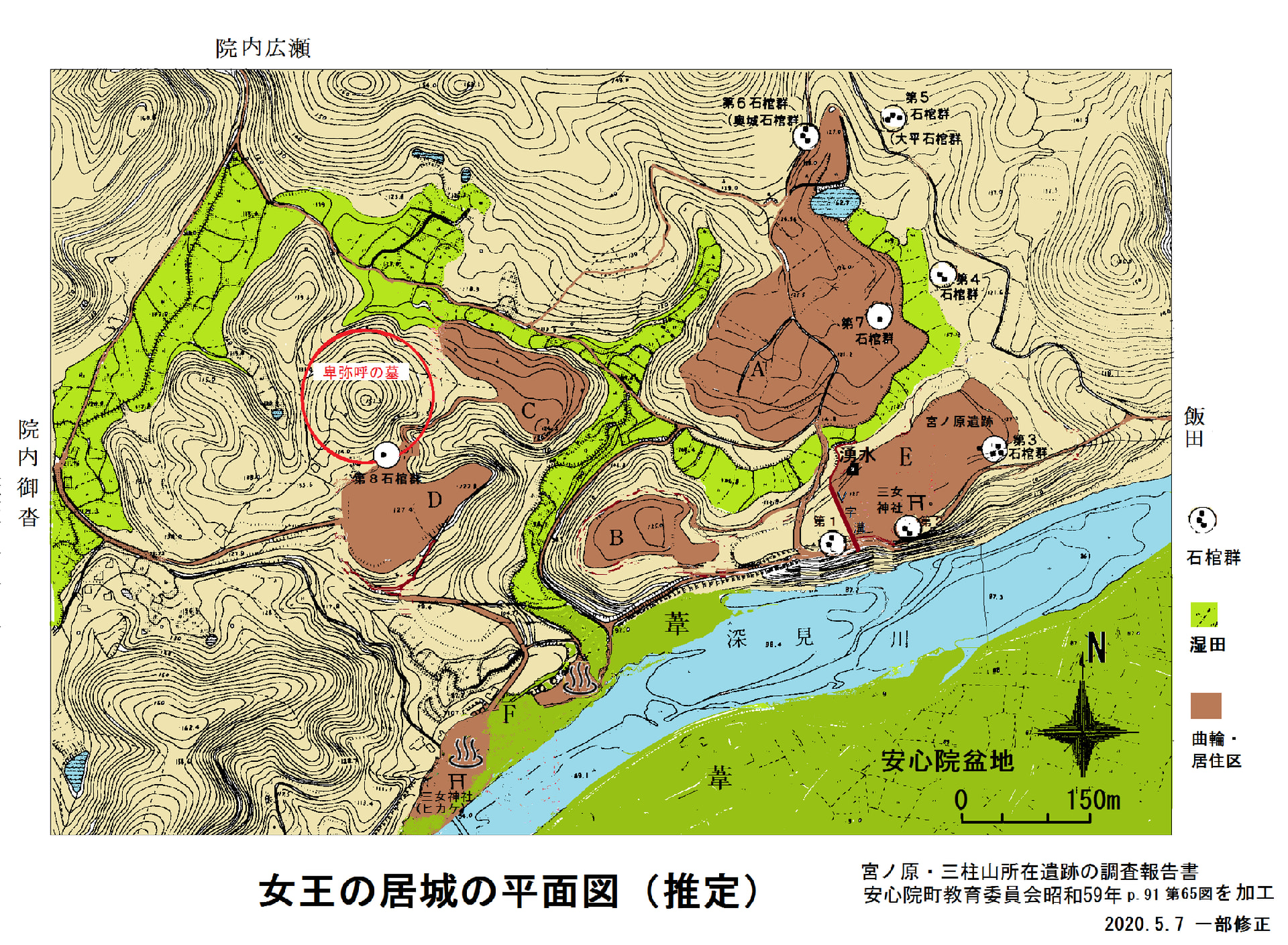

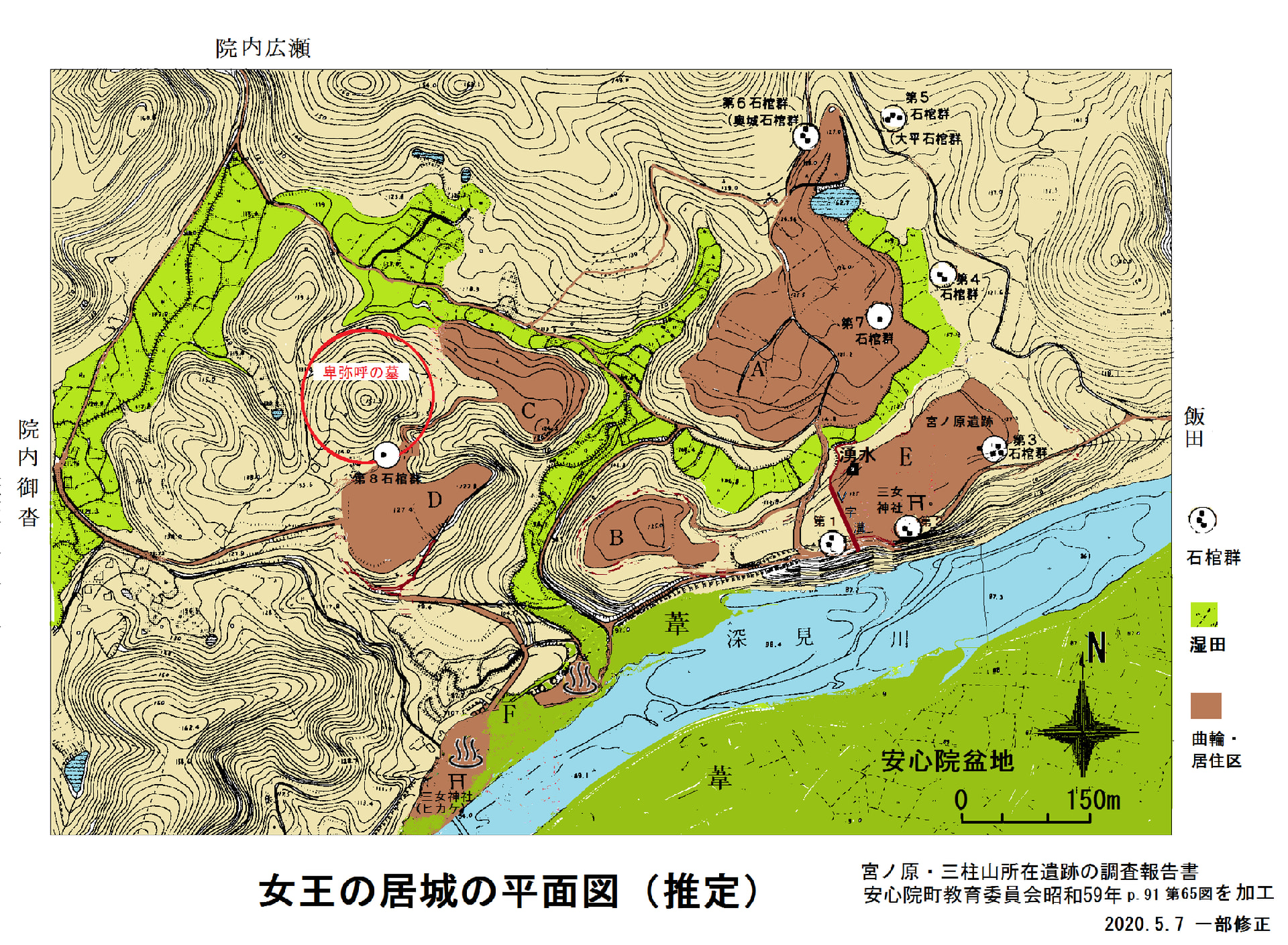

そして、多くの皆さんは卑弥呼が千人の侍女に囲まれているので大集落の中にいたと考えているようですが、当時はまだ邪馬台国に敵対する狗奴国という勢力がありましたから、一般人が頻繁に出入りするような大規模集落では危険です。むしろ要害堅固な城砦の中で兵士に厳重に護られていたと考える方が自然です。卑弥呼は人前に出ませんし、卑弥呼の墓に約百人の奴婢を殉葬させたとあるので、千人の侍女というのは大げさな表現のようです。ですから、大集落などから少し離れた場所にあり、食料補給などの問題も考えると、卑弥呼と奴婢約百人と、それと同程度の数の護衛の兵士が居住する規模の居城が考えられます。主食のコメを自給自足していたとしたら、城柵の外に水田などがあったかも知れません。水田や湿田は防御にも有効です。

また邪馬台国が七万戸という表現も正確ではないようです。当時列島内で最も多くの人が集まって交易センターとなっていたのが奴国の比恵・那珂遺跡群だと知られています。最盛期は吉野ヶ里遺跡の広さの約4倍です。奴国が二万戸というのは一戸あたり5人と考えると10万人ですから概ね妥当でしょう。そうすると投馬国五万戸、邪馬台国の七万戸ですから倭国全体で約十五万戸となります。当時戦乱で人口が1/10に激減したといわれる洛陽で十万戸なので、何らかの理由から倭国を大国と見せるために大げさに書かれた可能性が大きいです。それは政治的な理由からなのです(詳細は岡田英弘「日本史の誕生」(弓立社)参照」)。

ですから、邪馬台国は、長官らが居住する屋敷のある中規模の環濠集落と周辺に多数の小集落が点在し、それらの奥の、地形的に大軍勢が一気に押し寄せられない、より安全な場所と思われる卑弥呼の居城で構成されていたと考えられます。さらに居城の傍に径百余歩(直径約150m)の巨大円墳が在り、その主体部は郭室のない棺だけで、墓の傍に奴婢約百人の殉葬地があれば邪馬台国と考えられますが、野ざらしであれば骨も残っていないと思われます。

畿内説の最有力候補が纏向遺跡ですが、九州の土器がほとんど出土していないので、九州の人々との交流がほとんどありません。ヤマト王権の発祥地であるのは間違いないので、非常に重要な遺跡ではありますが、環濠集落でもなく、周囲に水田も見られません。遺跡の中には大型建物があり、有力者が居住する掘建て柱建物が多数ある、大規模な宗教都市です。箸墓の後円部は確かに直径150mほどですが、大きな前方部があるので、もしも卑弥呼の墓であるなら単に径百余歩の表現で留めず、全長278mですので長さ百八十余歩とか周囲何歩の巨大な墓と書いているのではないかと思います。

また、魏志倭人伝には次のように記されています。正始八年(247年)卑弥呼は帯方郡に到着した新任の太守に使者を送り、狗奴国と互いに攻撃し合っている様子を報告しています。そして二人目の魏使張政が倭国に到着すると、卑弥呼はすでに死んでいて、計百余歩の大きな塚に葬られていたとありますので、何年もかけて丁寧に造られたものではなく、土を盛り上げただけの急造りの巨大円墳と考えられます。ですから卑弥呼の円墳は箸墓のような時間をかけて造った古墳ではないし、残された伝承も三輪山の大物主(大国主)の妻ヤマトトトビモモソヒメの墓とあるだけです。

纏向遺跡は邪馬台国の条件に全くあてはまりませんから最初から邪馬台国の候補ではありません。マスメディアが畿内説を持ち上げたために起こった現象でしょう。

むしろ列島内の一大勢力であることと、ヤマト王権発祥地であるので、邪馬台国と対立した狗奴国と考える方がよいと考えます。大和盆地に当時の大きな戦争の跡が見当たらないので、神武東征などが虚構であると分かります。むしろ纏向遺跡やここに集まった大勢力が九州にあった邪馬台国を滅ぼして日本を建国したと見るのが妥当です。

さて、大規模な環濠集落である吉野ヶ里遺跡の今回の石棺のある墓は、巨大円墳だという意見がどこかの動画にあったので調べてみました。確かに直径105mほどの円墳だったのかもしれません。そこで、石棺墓周りの地形の断面図を国土地理院の地図のツールで調べてみましたが、円墳とは呼べない自然な地形だと分かりました。やはり卑弥呼の墓の候補の可能性はありませんね(^_-)-☆。

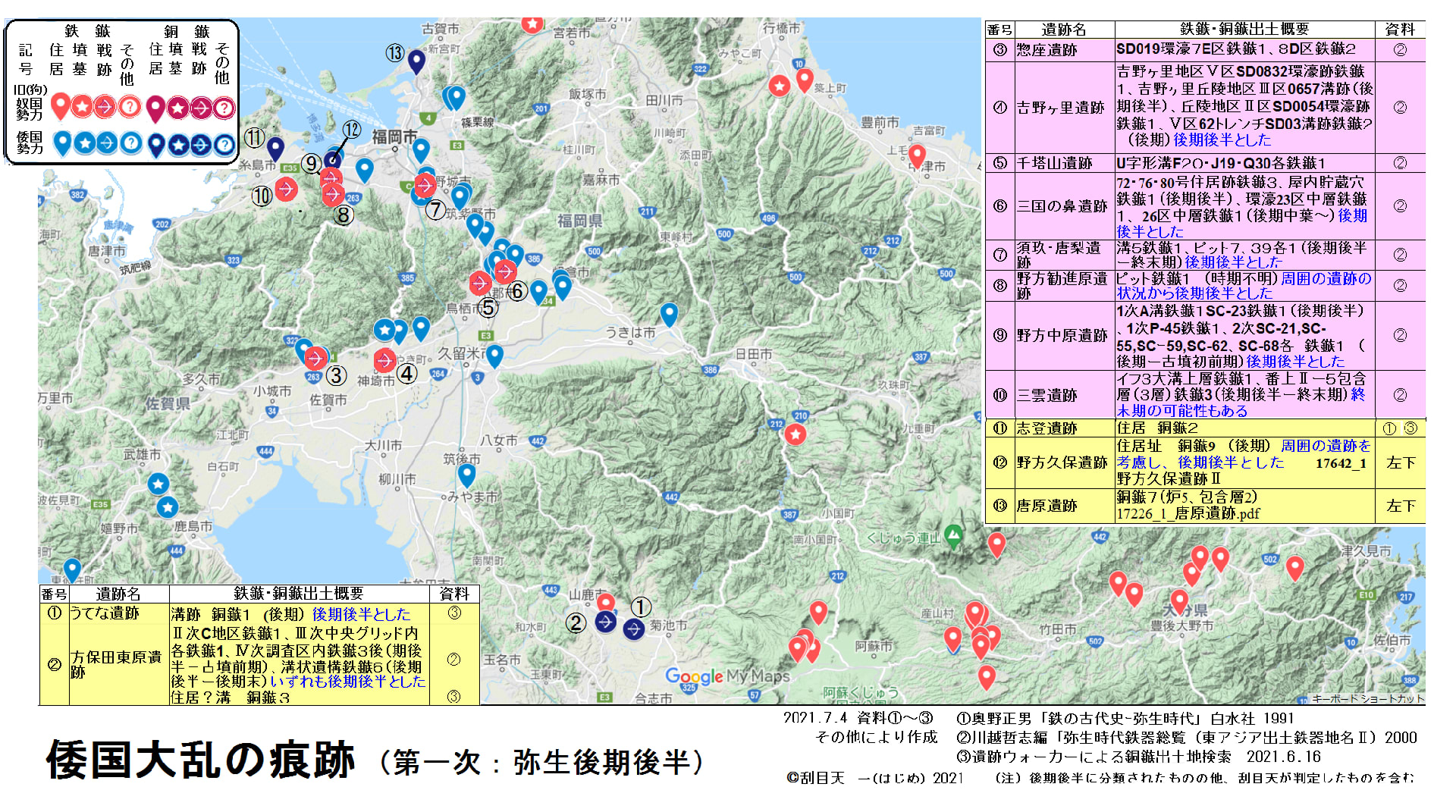

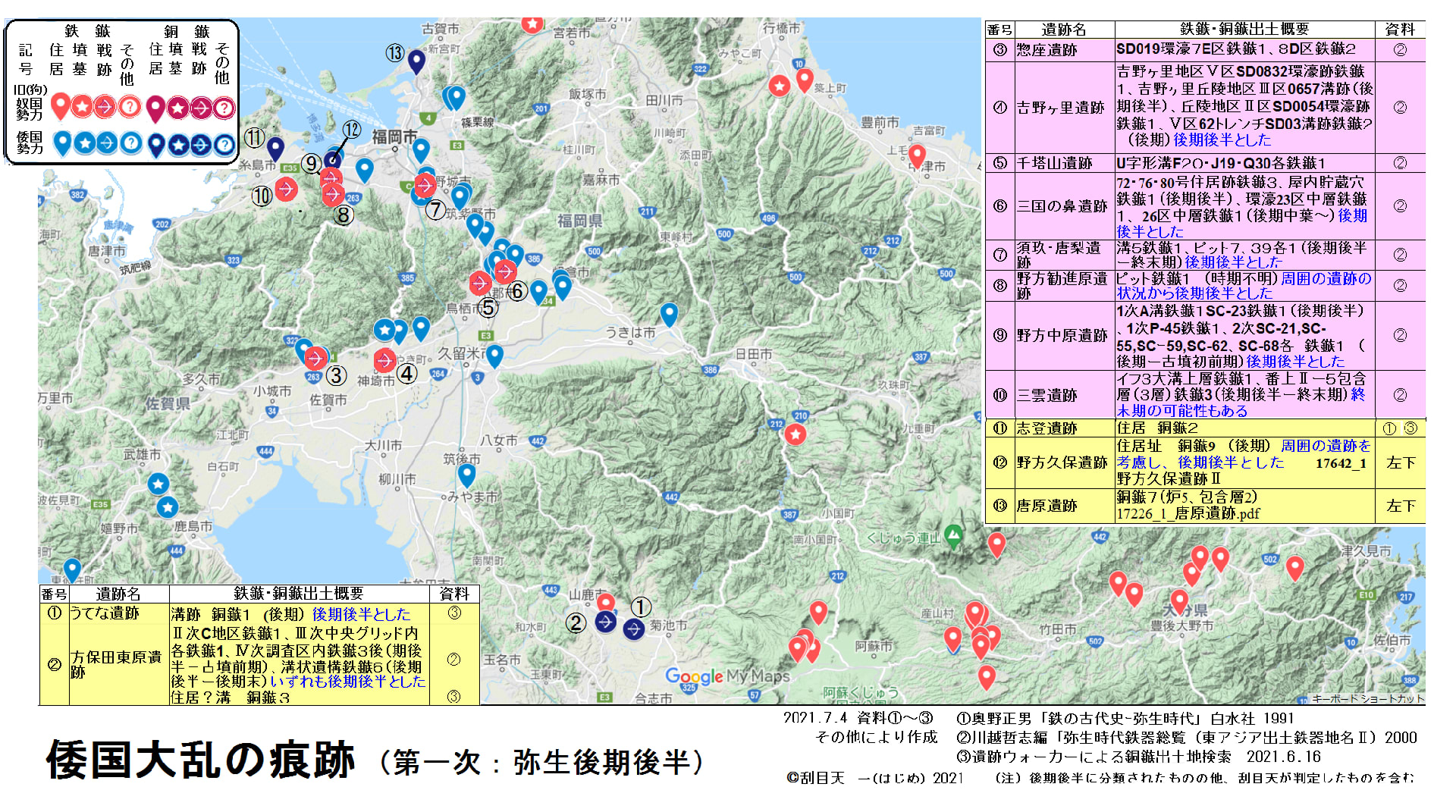

また、当時の吉野ヶ里遺跡は近くまで海が迫っていたようで、夜陰に紛れて襲ってくる敵の軍勢に急襲される場所です。倭国大乱時に狗奴国側が攻撃した痕跡である鉄鏃がいくつもの環濠の中で発見されています(「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」参照)。多重の環濠で護られてはいるものの要害堅固とまでは言えず、とても安全な居城ではないと考えられます。

被葬者が女性であり、女王に相応しい副葬品が出土したとしても卑弥呼ではない別の女王の可能性が大です。日吉神社の祭神オオヤマクイと被葬者の関係の伝承などがその正体を特定するヒントになります。(^_-)-☆

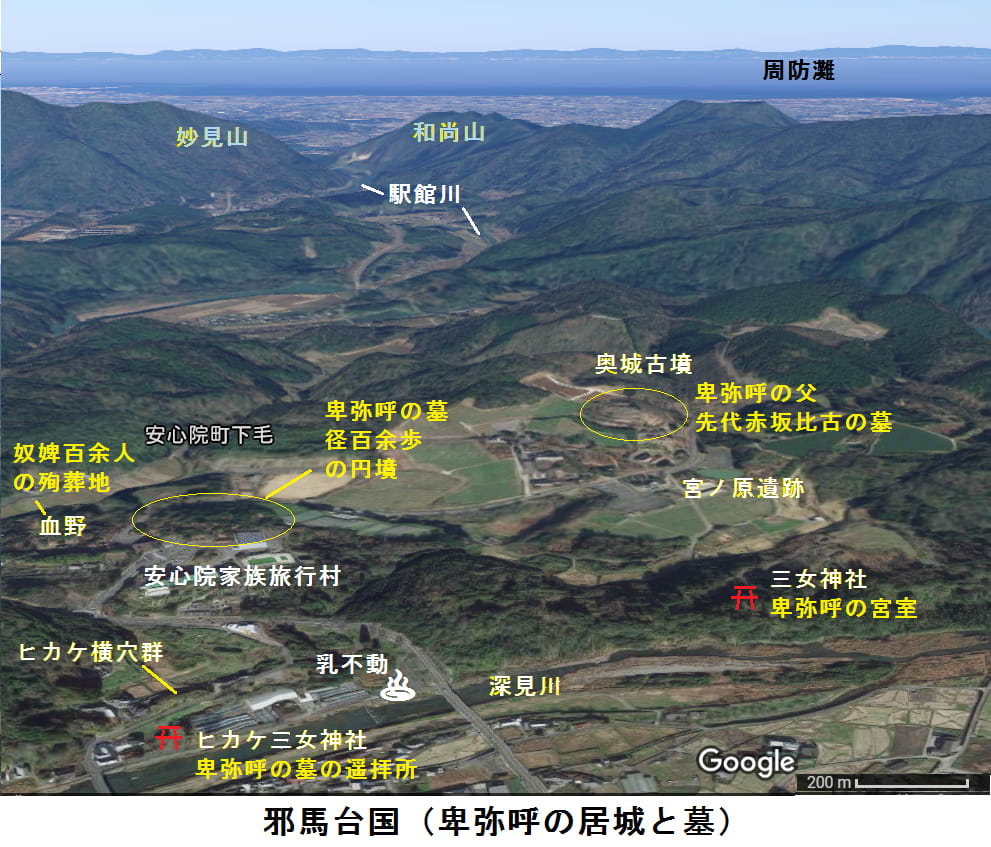

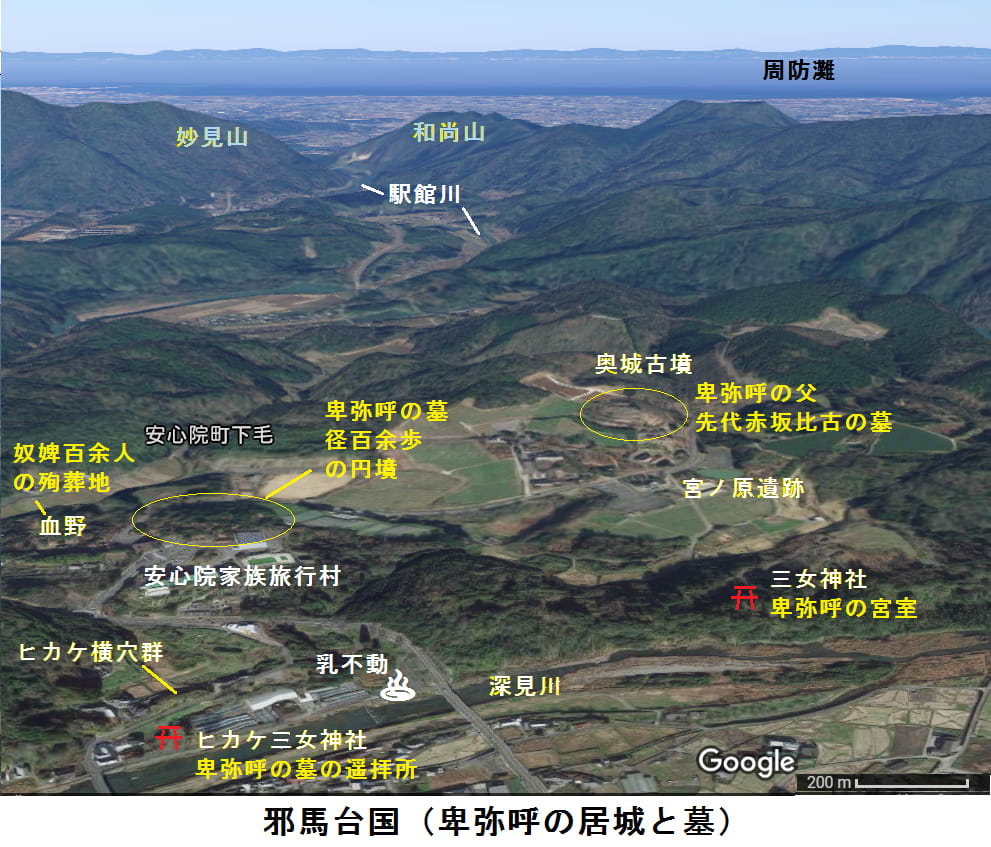

しかし、すでに卑弥呼の墓の有力な候補地を見つけています。この場所は宗像三女神天降り伝承の地であり、宗像女神卑弥呼の宮室だったと考えられる三女神社(さんみょうじんじゃ)があります。境内に「二女神社」という奇妙な神額の鳥居があり(本ブログのバナー参照)、カモフラージュのために三女神としたことを示唆しています(^_-)-☆。

神社の西側にV字溝(幅2.5m、深さ1m)が作られており、城柵があり兵士が護っていたと考えられます。卑弥呼の死後の古墳時代初頭にこの溝の中から銅鏃が1個発見されています。住居跡からは鉄鏃が1個見つかっており、兵舎か工房と推理できます。さらに西側約500mに、直径150mの日本最大の円墳である三柱山古墳(古墳マップ参照)を発見していますので有力な候補地なのです。その他にもいろいろと「いわく」が数多くありますので、ご興味のある方は【刮目天の古代史】卑弥呼の謎!をご参照ください(#^.^#)

【関連記事】

邪馬台国は安心院(あじむ)にあった!

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング下のようなタイトルのいい動画がYouTubeにいくつか出てきていましたので、いつものようにコメントしました。お付き合いください(#^.^#)

【速報】邪馬台国論争ついに終結?吉野ヶ里遺跡の謎エリアで日本の歴史が変わる!

歴女は古代史を語る@YouTube

いい話題をありがとうございます。

邪馬台国論争がなぜ二・三百年続いているのか?よく考えてみれば、魏志倭人伝にある邪馬台国への行程記事を素直に読んでも、みんなが納得して一致する場所に到達できないからなんですよね(^^;)。では、なぜなのか?

多くの研究者は魏志倭人伝は正しく書いてあるはずだから正しく解釈すればいいと単純に思っているようですが、その人によって正しい解釈が全く異なるからなんですね。最初にその人が邪馬台国と思った場所になるように、どうとでも解釈できるというのが魏志倭人伝の特徴だったのですよ(^_-)-☆。

ですから、魏志倭人伝の行程記事だけでなく、邪馬台国であるための条件をきちんと整理し、三世紀の日本建国の過程を考古学や民俗学の成果から推測する必要があり、その過程で邪馬台国も明らかになります。

しかし、日本書紀や古事記には卑弥呼も邪馬台国も、それを匂わす話すら全く出てきません。神功皇后紀に卑弥呼や台与の朝貢記事の注があるだけですから、何らかの目的で史実が隠されたと分かります。注を最初から編纂者が書き入れたという意見もありますが、編纂者の意図がよく分かりません。ほとんど本文の内容は考古学や民俗学の成果と一致しませんので、ウソが書かれていると分かります。この様なやっかいな状況ですが、科学的に真相を解明する方法があります。詳しくは拙ブログ「【刮目天の古代史】古代史を推理する」を参照ください。

そして、邪馬台国であると特定するための重要なヒント「邪馬台国の条件」が魏志倭人伝に書かれています。これを当時の状況を考慮して、しっかり考察できていないのも不毛な論争になる原因だと思います。具体的な条件についてはさらに長くなるので拙ブログ「【吉野ヶ里遺跡】邪馬台国の条件とは?」で述べています。よろしければご参照ください(#^.^#)

多くの方は、金印などが見つかった場所が邪馬台国を示す決定的な証拠だと思い込んでいますが、それは怪しいです。なぜならば人間が簡単に持ち運べるからです。たとえ女性の墓の中に金印があったとしても、その女性が卑弥呼だと推定できる、これから述べるいくつもの根拠が必要だからです。

魏志倭人伝には、女王が外国に贈る品物を伊都国の一大率(だいそつ)が最終チェックすると書かれています。封泥という封印に使う粘土板に金印が押されると考えられますので、伊都国で厳重に保管されていると考えられます。でも、戦乱によって散逸した可能性も大いにあります。

だから人間が持ち運べない遺構などがある遺跡が邪馬台国の条件となるでしょう(^_-)-☆

そして、多くの皆さんは卑弥呼が千人の侍女に囲まれているので大集落の中にいたと考えているようですが、当時はまだ邪馬台国に敵対する狗奴国という勢力がありましたから、一般人が頻繁に出入りするような大規模集落では危険です。むしろ要害堅固な城砦の中で兵士に厳重に護られていたと考える方が自然です。卑弥呼は人前に出ませんし、卑弥呼の墓に約百人の奴婢を殉葬させたとあるので、千人の侍女というのは大げさな表現のようです。ですから、大集落などから少し離れた場所にあり、食料補給などの問題も考えると、卑弥呼と奴婢約百人と、それと同程度の数の護衛の兵士が居住する規模の居城が考えられます。主食のコメを自給自足していたとしたら、城柵の外に水田などがあったかも知れません。水田や湿田は防御にも有効です。

また邪馬台国が七万戸という表現も正確ではないようです。当時列島内で最も多くの人が集まって交易センターとなっていたのが奴国の比恵・那珂遺跡群だと知られています。最盛期は吉野ヶ里遺跡の広さの約4倍です。奴国が二万戸というのは一戸あたり5人と考えると10万人ですから概ね妥当でしょう。そうすると投馬国五万戸、邪馬台国の七万戸ですから倭国全体で約十五万戸となります。当時戦乱で人口が1/10に激減したといわれる洛陽で十万戸なので、何らかの理由から倭国を大国と見せるために大げさに書かれた可能性が大きいです。それは政治的な理由からなのです(詳細は岡田英弘「日本史の誕生」(弓立社)参照」)。

ですから、邪馬台国は、長官らが居住する屋敷のある中規模の環濠集落と周辺に多数の小集落が点在し、それらの奥の、地形的に大軍勢が一気に押し寄せられない、より安全な場所と思われる卑弥呼の居城で構成されていたと考えられます。さらに居城の傍に径百余歩(直径約150m)の巨大円墳が在り、その主体部は郭室のない棺だけで、墓の傍に奴婢約百人の殉葬地があれば邪馬台国と考えられますが、野ざらしであれば骨も残っていないと思われます。

畿内説の最有力候補が纏向遺跡ですが、九州の土器がほとんど出土していないので、九州の人々との交流がほとんどありません。ヤマト王権の発祥地であるのは間違いないので、非常に重要な遺跡ではありますが、環濠集落でもなく、周囲に水田も見られません。遺跡の中には大型建物があり、有力者が居住する掘建て柱建物が多数ある、大規模な宗教都市です。箸墓の後円部は確かに直径150mほどですが、大きな前方部があるので、もしも卑弥呼の墓であるなら単に径百余歩の表現で留めず、全長278mですので長さ百八十余歩とか周囲何歩の巨大な墓と書いているのではないかと思います。

また、魏志倭人伝には次のように記されています。正始八年(247年)卑弥呼は帯方郡に到着した新任の太守に使者を送り、狗奴国と互いに攻撃し合っている様子を報告しています。そして二人目の魏使張政が倭国に到着すると、卑弥呼はすでに死んでいて、計百余歩の大きな塚に葬られていたとありますので、何年もかけて丁寧に造られたものではなく、土を盛り上げただけの急造りの巨大円墳と考えられます。ですから卑弥呼の円墳は箸墓のような時間をかけて造った古墳ではないし、残された伝承も三輪山の大物主(大国主)の妻ヤマトトトビモモソヒメの墓とあるだけです。

纏向遺跡は邪馬台国の条件に全くあてはまりませんから最初から邪馬台国の候補ではありません。マスメディアが畿内説を持ち上げたために起こった現象でしょう。

むしろ列島内の一大勢力であることと、ヤマト王権発祥地であるので、邪馬台国と対立した狗奴国と考える方がよいと考えます。大和盆地に当時の大きな戦争の跡が見当たらないので、神武東征などが虚構であると分かります。むしろ纏向遺跡やここに集まった大勢力が九州にあった邪馬台国を滅ぼして日本を建国したと見るのが妥当です。

さて、大規模な環濠集落である吉野ヶ里遺跡の今回の石棺のある墓は、巨大円墳だという意見がどこかの動画にあったので調べてみました。確かに直径105mほどの円墳だったのかもしれません。そこで、石棺墓周りの地形の断面図を国土地理院の地図のツールで調べてみましたが、円墳とは呼べない自然な地形だと分かりました。やはり卑弥呼の墓の候補の可能性はありませんね(^_-)-☆。

また、当時の吉野ヶ里遺跡は近くまで海が迫っていたようで、夜陰に紛れて襲ってくる敵の軍勢に急襲される場所です。倭国大乱時に狗奴国側が攻撃した痕跡である鉄鏃がいくつもの環濠の中で発見されています(「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」参照)。多重の環濠で護られてはいるものの要害堅固とまでは言えず、とても安全な居城ではないと考えられます。

被葬者が女性であり、女王に相応しい副葬品が出土したとしても卑弥呼ではない別の女王の可能性が大です。日吉神社の祭神オオヤマクイと被葬者の関係の伝承などがその正体を特定するヒントになります。(^_-)-☆

しかし、すでに卑弥呼の墓の有力な候補地を見つけています。この場所は宗像三女神天降り伝承の地であり、宗像女神卑弥呼の宮室だったと考えられる三女神社(さんみょうじんじゃ)があります。境内に「二女神社」という奇妙な神額の鳥居があり(本ブログのバナー参照)、カモフラージュのために三女神としたことを示唆しています(^_-)-☆。

神社の西側にV字溝(幅2.5m、深さ1m)が作られており、城柵があり兵士が護っていたと考えられます。卑弥呼の死後の古墳時代初頭にこの溝の中から銅鏃が1個発見されています。住居跡からは鉄鏃が1個見つかっており、兵舎か工房と推理できます。さらに西側約500mに、直径150mの日本最大の円墳である三柱山古墳(古墳マップ参照)を発見していますので有力な候補地なのです。その他にもいろいろと「いわく」が数多くありますので、ご興味のある方は【刮目天の古代史】卑弥呼の謎!をご参照ください(#^.^#)

【関連記事】

邪馬台国は安心院(あじむ)にあった!

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング