いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

2021-11-15 17:34:31に記事にしましたが、その後「卑弥呼の父・弟が魏志倭人伝に登場していた?」で弟赤坂比古(掖邪狗)が243年(正始四年)と卑弥呼が暗殺されたと考えている247年(正始八年)以後に二度魏に朝貢したと推理しましたので(具体的な朝貢年は魏志倭人伝には記されていない)、この記事を見直して改訂します。よろしくお願いいたします(#^.^#)

倭国王難升米については「 【検証22】難升米という人物は?(その1)から(その3)」で詳しく説明していますが、夕べ赤坂比古のことを寝ながら考えていると夢に出てきました。「わしはそんなところに居らんぞ」と叱られたので、目が覚めて、朝まで考えました。あ、そうだよね。詳しく説明します。どうぞお付き合いください(*^-^*)

魏志倭人伝に書かれた卑弥呼が登場する記事ですが「其國本亦以男子為王 住七八十年 倭國亂相攻伐歴年 乃共立一女子為王 名日卑弥呼 事鬼道能惑衆 年已長大 無夫婿 有男弟 佐治國 自為王以来少有見者 以婢千人自侍 唯有男子一人 給飲食傳辭出入居處 宮室樓觀城柵嚴設 常有人持兵守衛(その国、本は亦、男子を以って王と為す。住むこと七、八十年。倭国は乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち一女子を共に立て王と為す。名は卑弥呼と曰う。鬼道に事え能く衆を惑わす。年すでに長大。夫婿なく、男弟ありて、佐(たす)けて国を治める。王と為りてより以来、見有る者少なし。婢千人を以(もち)い、おのずから侍る。ただ、男子一人有りて、飲食を給し、辞を伝え、居所に出入りす。宮室、楼観は城柵が厳設され、常に人有りて兵を持ち守衛す。)」(塚田敬章「魏志倭人伝」より引用)とあります。

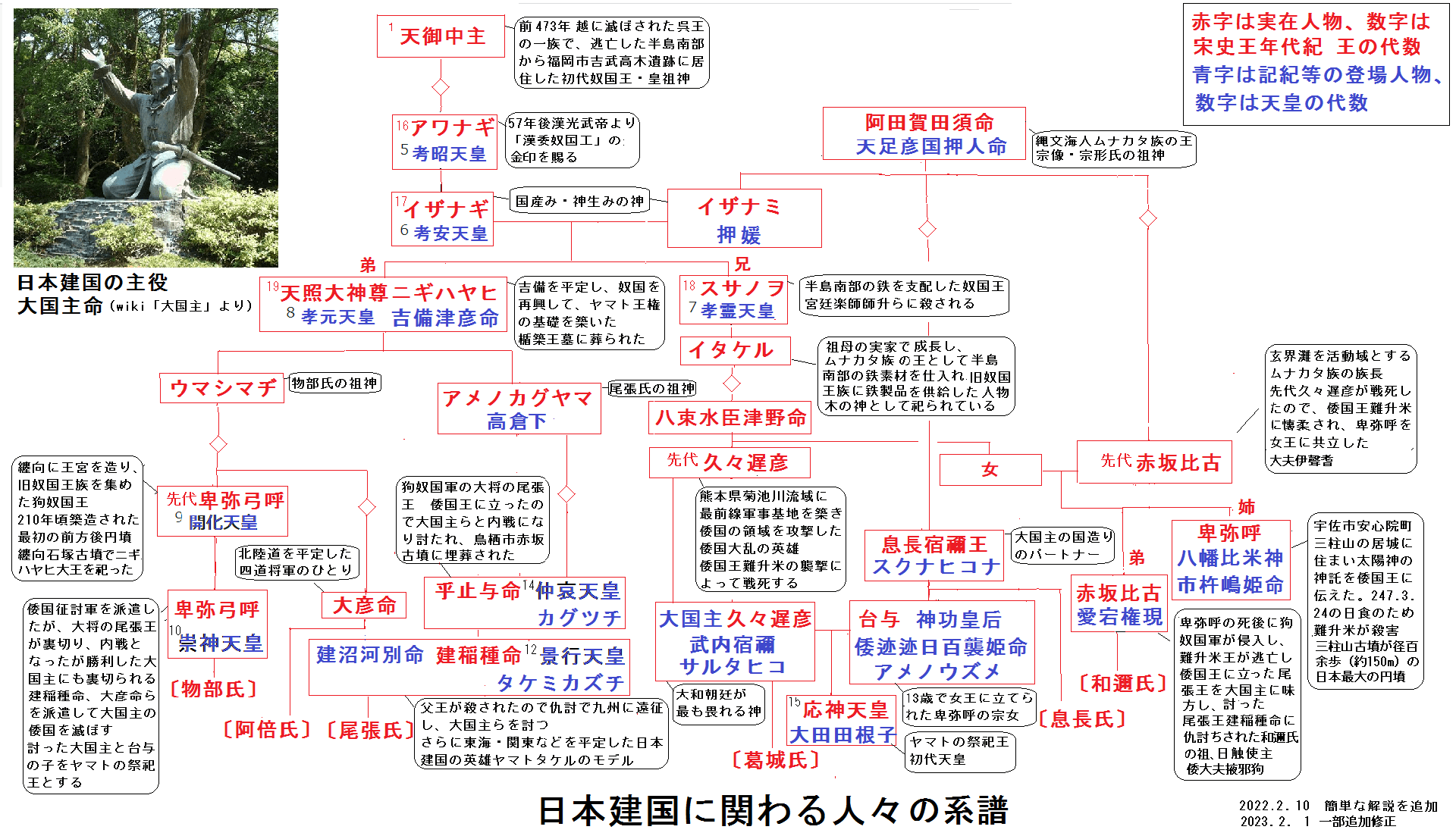

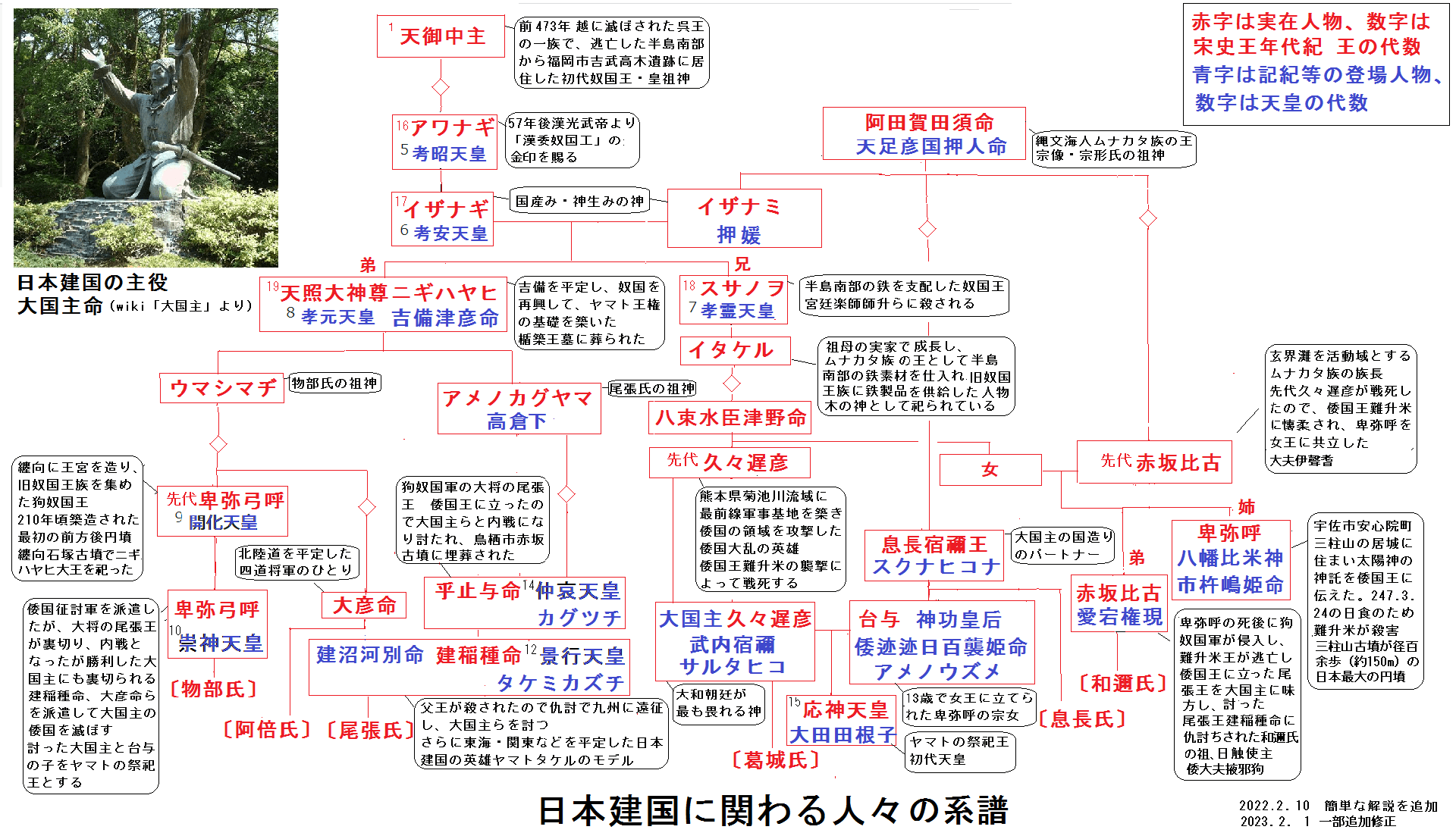

奴国宮廷楽師師升がクーデターで奴国王スサノヲを殺し、倭国王に立ち107年に後漢に朝貢しました。それから七、八十年経過して倭国は乱れはじめ、狗奴国と長年お互いに攻め合って、一人の女子を王に共立したということです。その内容をここで推理します(^_-)-☆

倭国大乱は、すでに「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」で詳しく説明しましたが、半島の情勢に連動して起こり、倭国は楽浪郡との交易が廃れ、衰退気味でした。一方、半島南部の鉄資源を沖ノ島経由で先代久々遅彦(スサノヲの子孫、狗奴国の官狗古智卑狗やその父「出雲国風土記」国引きの神八束水臣津野命)が率いるムナカタ海人族によって供給された旧奴国勢は隆盛になりました。スサノヲの弟ニギハヤヒはムナカタ族の支援を受けて吉備を平定して奴国を再興しました(宋史 王年代紀第十九代王天照大神尊、楯築王墓の被葬者と推定)。先代久々遅彦は大分県大野川流域から熊本県阿蘇山麓に武器製造の鍛冶工房の集落を多数作り、さらに菊池川流域に最前線基地(方保田東原遺跡など)を置いて、そこから佐賀平野・筑紫平野の倭国側の集落を襲いました。

時には福岡平野西部や倭国王の都とした三雲遺跡まで攻撃された痕跡も見つかっていますから、師升の子孫の倭国王難升米はかなり苦しめられていました。難升米の先代は半島が乱れ始めた状況でも遼東太守に就任した公孫氏に朝貢したので、中平紀年大刀を授かったと推理しています(238年8月公孫氏が滅んだ後に、盟友の卑弥呼の一族に下賜したと推理。詳細は「中平紀年銘鉄刀は卑弥呼のものか?」参照)。

そして204年に公孫氏が半島を平定して、楽浪郡の南18県を裂いて帯方郡を設置しましたので、早速、難升米が公孫氏に救援を求めたと考えられます。軍事援助を受けた難升米が勢いを取り戻し、菊池川沿岸の狗奴国の前線基地を襲撃して、先代久々遅彦(大国主の父)を討ったと推理しました。

王を喪ったムナカタ族の族長赤坂比古(和邇氏の祖)は、倭国王難升米の懐柔され、受け入れる条件としてムナカタの姫巫女が告げる太陽神の神託によって倭国の政治を行う条件で合意したと推理しました。卑弥呼を女王に共立したと魏志倭人伝は伝えていますが、卑弥呼は人前には出ないとあります。統治権のある女王ではなく、太陽神を祀る姫巫女で、記紀神話で宗像三女神の主神とされたイチキシマヒメだったのです。ですから倭国の政治の実権を持っていたのは難升米です。景初三年六月に帯方郡に行き、帯方郡太守と談合し、十二月に洛陽で朝貢した難升米に魏の朝廷は後に黄幢(魏の正規軍の旗)を渡していますから、難升米は倭国の軍事を掌握する伊都国の男王であって、魏の朝廷の人々には女王の政治を輔佐する男弟ということにしたと推理しました(詳細は「伊都国の意味がヒントだった?」参照)。

ですから女王とされた204年ごろの卑弥呼の年齢ですが、当時の女子は十五歳過ぎで嫁に行きますので、卑弥呼は二十歳代半ばだったと考えられます。卑弥呼よりも若い難升米が王として実権を振るうには二十歳にはなっているはずです。そして、卑弥呼は247年に新任の帯方郡太守のもとに使者を送り、狗奴国との戦いの模様を報告しました。その後二人目の魏使張政が派遣され、倭国に到着したときにはすでに死んでいたとあり、卑弥呼は七十歳代で亡くなったものと思われます。

「卑弥呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人 更立男王 國中不服 更相誅殺 當時殺千餘人 復立卑弥呼宗女壹與年十三為王 國中遂定 政等以檄告喩壹與(卑弥呼以って死す。冢を大きく作る。径百余歩。徇葬者は奴婢百余人。更に男王を立つ。国中服さず。更に相誅殺し、当時、千余人を殺す。復(また)、卑弥呼の宗女、壱与、年十三を立てて王と為す。国中遂に定まる。政等は檄を以って壱与に告諭す。)」(塚田敬章「魏志倭人伝」より引用)とあります。

そして、卑弥呼の死後に男王が立って、国中不服で千人が殺し合う内戦になります。倭国の軍事を掌握する難升米は元々倭国王ですから、今更男王として立つまでもありませんから、別の男王だと分かります。

丁度その二年前の245年(正始四年)、倭国は狗奴国との不仲を魏に報告していますから、狗奴国が送った征討軍の大将が難升米王の倭国軍を蹴散らして、改めて倭国王に立ったと考えるのが自然です。そうすると征討軍を狗奴国の卑弥弓呼大王が直接率いていたならば、不服な者は居らず、これも内戦になりません。

ですからこの大将は狗奴国王に次ぐ有力者だったと分かります。しかも大将直属の兵だけではなく、狗奴国勢力の混成軍だったはずです。つまり、征討軍の中には狗奴国の大王を裏切ることに不服な勢力があったので内戦になったと考えられます。

狗奴国は「邪馬台国大和説は過去の学説だよ!」で指摘したとおり、吉備を平定したスサノヲの弟ニギハヤヒの子孫である卑弥弓呼大王がヤマト王権発祥地の纏向遺跡を造り、各地の旧奴国王族などを呼び寄せた国です。

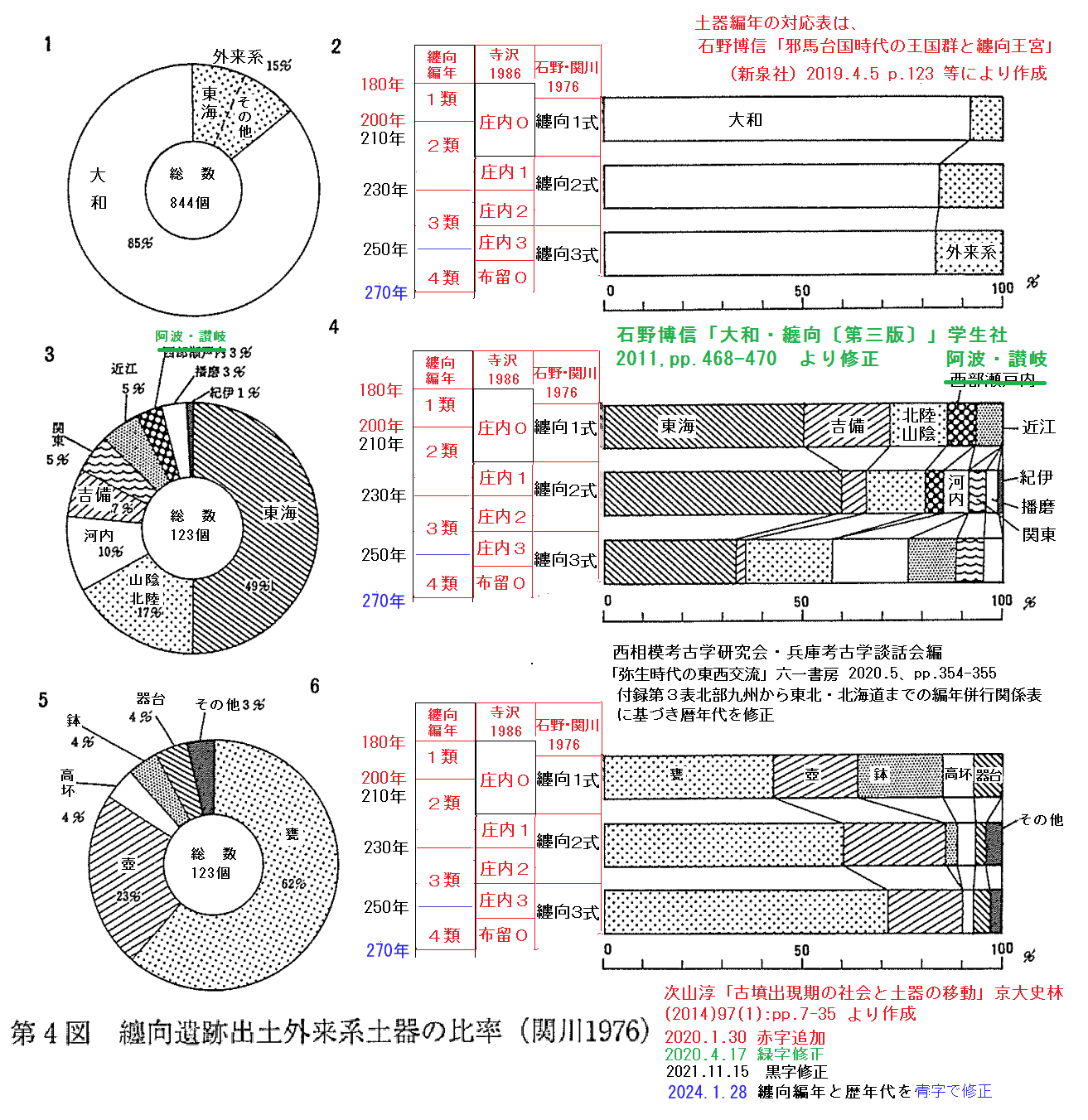

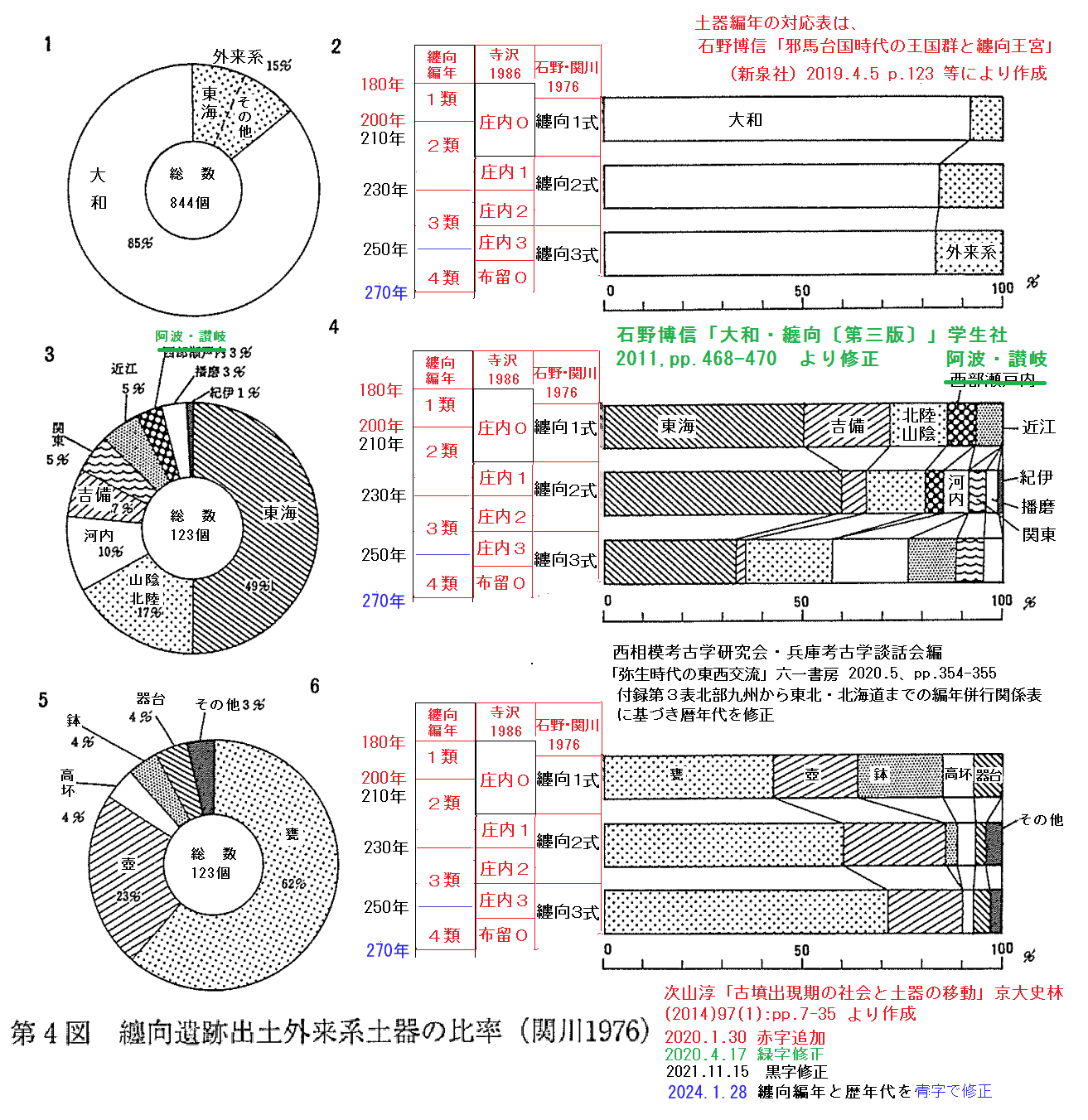

纏向遺跡の250年頃と考えられる纏向3式の時期の外来土器の構成を見ると、伊勢・東海のものが約35%を占めます(全期間では約半数)。ニギハヤヒの血を引く尾張王が大王に次ぐ有力者だと分かります。次に山陰・北陸と近江が縄文系ムナカタ海人族のものですから、これらを束ねるスサノヲの子孫の久々遅彦が副将だったと推理できます。さらに河内・吉備の土器も約20%ありますから、卑弥弓呼大王に近い一族(後の物部氏配下)です。

結局、台与(注1)を女王に立てて収まったとあります。十三歳ですから自らの意思で立つはずありませんから、内戦の勝者が卑弥呼の宗女として表向き女王に立てたということです。卑弥呼は玄界灘を活動域とする族長赤坂比古(和邇氏の祖)の一族の姫巫女でしたが、台与は近江・北陸・越(こし)を拠点としていた同じムナカタ海人族息長宿禰王(記紀の神功皇后の父、大国主神話の少彦名命、吉野ヶ里遺跡謎のエリアの石棺の被葬者と推定。詳細は「【吉野ヶ里遺跡】え?日吉神社ご神体が仏像なの?」参照)の姫巫女として従軍していたと考えられます。

つまり勝者は山陰から越(こし)を拠点とするムナカタ海人族を束ねる久々遅彦だったと推理できます。久々遅彦は、卑弥呼の後に倭国王に立った狗奴国卑弥弓呼大王の親族の尾張王乎止與命(ヲトヨノミコト)を討ったので、大王が自分にどういう処分をするかも心配でしたので、魏使張政の進言を入れて、結局狗奴国を裏切り、魏を後ろ盾として倭国王に立ったと推理しました。それまでの難升米・卑弥呼の邪馬台国連合倭国の版図に加えて山陰・北陸・近江などの列島主要部のほとんどを支配したので記紀神話で、後世、大国主と呼ばれた人物だと考えられます。

では、倭国の軍勢は何故簡単に蹴散らされたのかですが、卑弥呼の死と関係すると考えられます。もしも卑弥呼が健在であったならば、一大勢力であった弟赤坂比古(和邇氏の祖日触使主、掖邪狗)も倭国勢として戦うはずですから、このように簡単には勝敗は決着しなかったでしょう。

内戦は千人が死んで収まっているとあるので、卑弥呼の死を知った弟赤坂比古(和邇氏の祖)が戦意を喪失して狗奴国軍に投降したからだと推理できます。卑弥呼の死ですが、【関連記事】で述べたましたが、山海の食材に恵まれ、毎晩温泉に浸かり、濁り酒も楽しみ、健康的な生活をしていたと考えられますのでまだ七十歳代では自然死は考えにくいと思います。

ですから、丁度247年3月24日の日没前から北部九州一帯で日食があったので、それが原因で難升米によって殺された推理しました(詳細は「卑弥呼の墓は見つかってるよ!」参照)。つまり、狗奴国の大軍が押し寄せてくるという情報を耳にした難升米は、日が欠ける不吉な前兆が起こったのは太陽神を祀る卑弥呼が不謹慎で霊力が衰えたからと判断し、部下に暗殺を命じたと考えられます。現地で殺害を手引きした犯人はきっとあの男でしょう(^_-)-☆

倭国征討軍の大将の尾張王はほとんど無傷で倭国を占領したので、魏使張政の誘いを受けた尾張王に倭国王に立ちたいという気持ちが起こったのだと思います。尾張王は狗奴国大王と同じニギハヤヒ大王の子孫ですから、その故地である北部九州一帯の奴国を取り戻したいという一族の願いを実現した自分が倭国王に立つ資格があると考えたのでしょう。しかし、その夢は儚く消え、鳥栖市付近で久々遅彦に味方した赤坂比古に討たれたと推理しました。

204年かその次の年くらいに、卑弥呼は二十代後半で女王に立てられたと見ているので、42年か43年後の247年の卑弥呼の死の後の内戦に加わったこの赤坂比古は卑弥呼よりもかなり若い弟と考えられます。というのも、この20年後くらいに(台与が西晋に朝貢した266年よりも後)、父の仇討ちで尾張王建稲種命(タケイナダネノミコト、記紀の景行天皇)におそらく80歳代で討たれて愛宕神社古墳に埋葬されたと推理しています。

そうすると卑弥呼の父の先代赤坂比古は既にどこかで亡くなり、葬られているはずです。

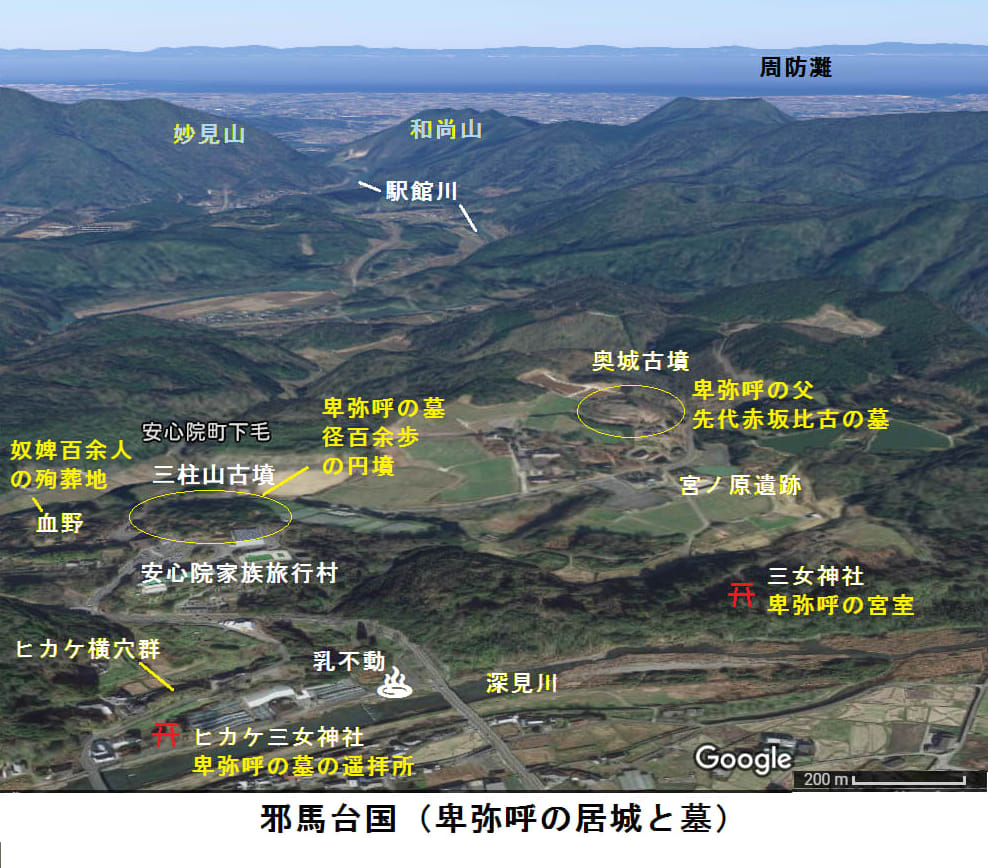

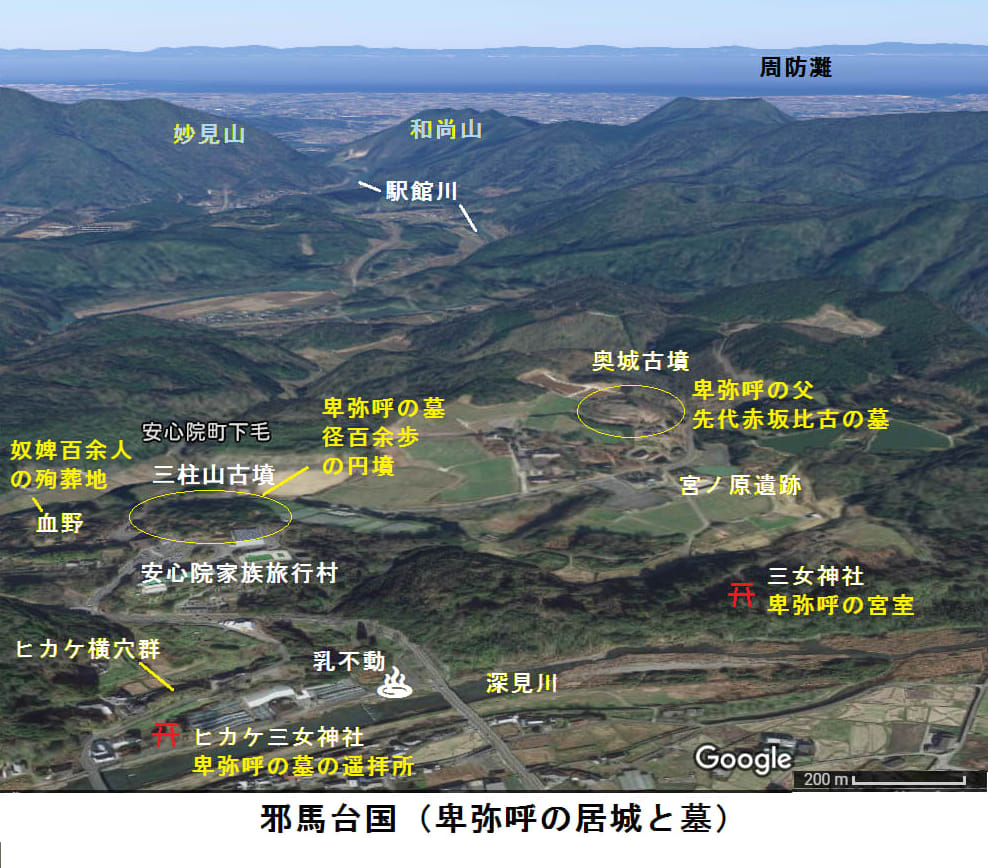

此処でひらめきました!卑弥呼が宮室とした三女神社(さんみょうじんじゃ)のある宇佐市安心院町三柱山台地宮ノ原遺跡にある大きな円墳のひとつでしょう。現在、きれいに整備されて安心院葡萄酒工房の展望台になっている直径約120mの円墳(奥城古墳)があります。鳥栖市の愛宕神社古墳と同じような巨大円墳ですから族長の墓だと考えられます(愛宕神社古墳は直径約140mで卑弥呼の三柱山古墳に次ぐ国内第二位で、奥城古墳は第三位。詳細は「卑弥呼の巨大円墳が日本最大だよ!」参照)。墓の副葬品などが不明ですが、243年(正始四年)に卑弥呼の使者として朝貢した正使倭大夫伊聲耆で、この時に亡くなったと推理しましたので、遺骸を宮ノ原遺跡まで運び、奥城古墳に葬られたと推理しています(詳細は「卑弥呼の父・弟が魏志倭人伝に登場していた?」参照)。

【関連記事】

卑弥呼の墓は見つかってるよ!

卑弥呼の正体?(@_@)卑弥呼の情報満載ですのでよろしければ飽きるまでどうぞ!

(注1)邪馬臺国を邪馬壹国とされたのと同じ理由で壹與は臺與(台与)です。詳細は、悲劇の女王台与のはなし(その2)をご覧ください。女王台与の情報もたくさんありますから、よろしければ、どうぞ!

最後までお付き合い、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか?

チョット推論が飛躍し過ぎだと思われた方はそう思われた部分を教えて下さると助かります。

また夢に出るかもしれませんよ(´ω`*)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング2021-11-15 17:34:31に記事にしましたが、その後「卑弥呼の父・弟が魏志倭人伝に登場していた?」で弟赤坂比古(掖邪狗)が243年(正始四年)と卑弥呼が暗殺されたと考えている247年(正始八年)以後に二度魏に朝貢したと推理しましたので(具体的な朝貢年は魏志倭人伝には記されていない)、この記事を見直して改訂します。よろしくお願いいたします(#^.^#)

倭国王難升米については「 【検証22】難升米という人物は?(その1)から(その3)」で詳しく説明していますが、夕べ赤坂比古のことを寝ながら考えていると夢に出てきました。「わしはそんなところに居らんぞ」と叱られたので、目が覚めて、朝まで考えました。あ、そうだよね。詳しく説明します。どうぞお付き合いください(*^-^*)

魏志倭人伝に書かれた卑弥呼が登場する記事ですが「其國本亦以男子為王 住七八十年 倭國亂相攻伐歴年 乃共立一女子為王 名日卑弥呼 事鬼道能惑衆 年已長大 無夫婿 有男弟 佐治國 自為王以来少有見者 以婢千人自侍 唯有男子一人 給飲食傳辭出入居處 宮室樓觀城柵嚴設 常有人持兵守衛(その国、本は亦、男子を以って王と為す。住むこと七、八十年。倭国は乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち一女子を共に立て王と為す。名は卑弥呼と曰う。鬼道に事え能く衆を惑わす。年すでに長大。夫婿なく、男弟ありて、佐(たす)けて国を治める。王と為りてより以来、見有る者少なし。婢千人を以(もち)い、おのずから侍る。ただ、男子一人有りて、飲食を給し、辞を伝え、居所に出入りす。宮室、楼観は城柵が厳設され、常に人有りて兵を持ち守衛す。)」(塚田敬章「魏志倭人伝」より引用)とあります。

奴国宮廷楽師師升がクーデターで奴国王スサノヲを殺し、倭国王に立ち107年に後漢に朝貢しました。それから七、八十年経過して倭国は乱れはじめ、狗奴国と長年お互いに攻め合って、一人の女子を王に共立したということです。その内容をここで推理します(^_-)-☆

倭国大乱は、すでに「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」で詳しく説明しましたが、半島の情勢に連動して起こり、倭国は楽浪郡との交易が廃れ、衰退気味でした。一方、半島南部の鉄資源を沖ノ島経由で先代久々遅彦(スサノヲの子孫、狗奴国の官狗古智卑狗やその父「出雲国風土記」国引きの神八束水臣津野命)が率いるムナカタ海人族によって供給された旧奴国勢は隆盛になりました。スサノヲの弟ニギハヤヒはムナカタ族の支援を受けて吉備を平定して奴国を再興しました(宋史 王年代紀第十九代王天照大神尊、楯築王墓の被葬者と推定)。先代久々遅彦は大分県大野川流域から熊本県阿蘇山麓に武器製造の鍛冶工房の集落を多数作り、さらに菊池川流域に最前線基地(方保田東原遺跡など)を置いて、そこから佐賀平野・筑紫平野の倭国側の集落を襲いました。

時には福岡平野西部や倭国王の都とした三雲遺跡まで攻撃された痕跡も見つかっていますから、師升の子孫の倭国王難升米はかなり苦しめられていました。難升米の先代は半島が乱れ始めた状況でも遼東太守に就任した公孫氏に朝貢したので、中平紀年大刀を授かったと推理しています(238年8月公孫氏が滅んだ後に、盟友の卑弥呼の一族に下賜したと推理。詳細は「中平紀年銘鉄刀は卑弥呼のものか?」参照)。

そして204年に公孫氏が半島を平定して、楽浪郡の南18県を裂いて帯方郡を設置しましたので、早速、難升米が公孫氏に救援を求めたと考えられます。軍事援助を受けた難升米が勢いを取り戻し、菊池川沿岸の狗奴国の前線基地を襲撃して、先代久々遅彦(大国主の父)を討ったと推理しました。

王を喪ったムナカタ族の族長赤坂比古(和邇氏の祖)は、倭国王難升米の懐柔され、受け入れる条件としてムナカタの姫巫女が告げる太陽神の神託によって倭国の政治を行う条件で合意したと推理しました。卑弥呼を女王に共立したと魏志倭人伝は伝えていますが、卑弥呼は人前には出ないとあります。統治権のある女王ではなく、太陽神を祀る姫巫女で、記紀神話で宗像三女神の主神とされたイチキシマヒメだったのです。ですから倭国の政治の実権を持っていたのは難升米です。景初三年六月に帯方郡に行き、帯方郡太守と談合し、十二月に洛陽で朝貢した難升米に魏の朝廷は後に黄幢(魏の正規軍の旗)を渡していますから、難升米は倭国の軍事を掌握する伊都国の男王であって、魏の朝廷の人々には女王の政治を輔佐する男弟ということにしたと推理しました(詳細は「伊都国の意味がヒントだった?」参照)。

ですから女王とされた204年ごろの卑弥呼の年齢ですが、当時の女子は十五歳過ぎで嫁に行きますので、卑弥呼は二十歳代半ばだったと考えられます。卑弥呼よりも若い難升米が王として実権を振るうには二十歳にはなっているはずです。そして、卑弥呼は247年に新任の帯方郡太守のもとに使者を送り、狗奴国との戦いの模様を報告しました。その後二人目の魏使張政が派遣され、倭国に到着したときにはすでに死んでいたとあり、卑弥呼は七十歳代で亡くなったものと思われます。

「卑弥呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人 更立男王 國中不服 更相誅殺 當時殺千餘人 復立卑弥呼宗女壹與年十三為王 國中遂定 政等以檄告喩壹與(卑弥呼以って死す。冢を大きく作る。径百余歩。徇葬者は奴婢百余人。更に男王を立つ。国中服さず。更に相誅殺し、当時、千余人を殺す。復(また)、卑弥呼の宗女、壱与、年十三を立てて王と為す。国中遂に定まる。政等は檄を以って壱与に告諭す。)」(塚田敬章「魏志倭人伝」より引用)とあります。

そして、卑弥呼の死後に男王が立って、国中不服で千人が殺し合う内戦になります。倭国の軍事を掌握する難升米は元々倭国王ですから、今更男王として立つまでもありませんから、別の男王だと分かります。

丁度その二年前の245年(正始四年)、倭国は狗奴国との不仲を魏に報告していますから、狗奴国が送った征討軍の大将が難升米王の倭国軍を蹴散らして、改めて倭国王に立ったと考えるのが自然です。そうすると征討軍を狗奴国の卑弥弓呼大王が直接率いていたならば、不服な者は居らず、これも内戦になりません。

ですからこの大将は狗奴国王に次ぐ有力者だったと分かります。しかも大将直属の兵だけではなく、狗奴国勢力の混成軍だったはずです。つまり、征討軍の中には狗奴国の大王を裏切ることに不服な勢力があったので内戦になったと考えられます。

狗奴国は「邪馬台国大和説は過去の学説だよ!」で指摘したとおり、吉備を平定したスサノヲの弟ニギハヤヒの子孫である卑弥弓呼大王がヤマト王権発祥地の纏向遺跡を造り、各地の旧奴国王族などを呼び寄せた国です。

纏向遺跡の250年頃と考えられる纏向3式の時期の外来土器の構成を見ると、伊勢・東海のものが約35%を占めます(全期間では約半数)。ニギハヤヒの血を引く尾張王が大王に次ぐ有力者だと分かります。次に山陰・北陸と近江が縄文系ムナカタ海人族のものですから、これらを束ねるスサノヲの子孫の久々遅彦が副将だったと推理できます。さらに河内・吉備の土器も約20%ありますから、卑弥弓呼大王に近い一族(後の物部氏配下)です。

結局、台与(注1)を女王に立てて収まったとあります。十三歳ですから自らの意思で立つはずありませんから、内戦の勝者が卑弥呼の宗女として表向き女王に立てたということです。卑弥呼は玄界灘を活動域とする族長赤坂比古(和邇氏の祖)の一族の姫巫女でしたが、台与は近江・北陸・越(こし)を拠点としていた同じムナカタ海人族息長宿禰王(記紀の神功皇后の父、大国主神話の少彦名命、吉野ヶ里遺跡謎のエリアの石棺の被葬者と推定。詳細は「【吉野ヶ里遺跡】え?日吉神社ご神体が仏像なの?」参照)の姫巫女として従軍していたと考えられます。

つまり勝者は山陰から越(こし)を拠点とするムナカタ海人族を束ねる久々遅彦だったと推理できます。久々遅彦は、卑弥呼の後に倭国王に立った狗奴国卑弥弓呼大王の親族の尾張王乎止與命(ヲトヨノミコト)を討ったので、大王が自分にどういう処分をするかも心配でしたので、魏使張政の進言を入れて、結局狗奴国を裏切り、魏を後ろ盾として倭国王に立ったと推理しました。それまでの難升米・卑弥呼の邪馬台国連合倭国の版図に加えて山陰・北陸・近江などの列島主要部のほとんどを支配したので記紀神話で、後世、大国主と呼ばれた人物だと考えられます。

では、倭国の軍勢は何故簡単に蹴散らされたのかですが、卑弥呼の死と関係すると考えられます。もしも卑弥呼が健在であったならば、一大勢力であった弟赤坂比古(和邇氏の祖日触使主、掖邪狗)も倭国勢として戦うはずですから、このように簡単には勝敗は決着しなかったでしょう。

内戦は千人が死んで収まっているとあるので、卑弥呼の死を知った弟赤坂比古(和邇氏の祖)が戦意を喪失して狗奴国軍に投降したからだと推理できます。卑弥呼の死ですが、【関連記事】で述べたましたが、山海の食材に恵まれ、毎晩温泉に浸かり、濁り酒も楽しみ、健康的な生活をしていたと考えられますのでまだ七十歳代では自然死は考えにくいと思います。

ですから、丁度247年3月24日の日没前から北部九州一帯で日食があったので、それが原因で難升米によって殺された推理しました(詳細は「卑弥呼の墓は見つかってるよ!」参照)。つまり、狗奴国の大軍が押し寄せてくるという情報を耳にした難升米は、日が欠ける不吉な前兆が起こったのは太陽神を祀る卑弥呼が不謹慎で霊力が衰えたからと判断し、部下に暗殺を命じたと考えられます。現地で殺害を手引きした犯人はきっとあの男でしょう(^_-)-☆

倭国征討軍の大将の尾張王はほとんど無傷で倭国を占領したので、魏使張政の誘いを受けた尾張王に倭国王に立ちたいという気持ちが起こったのだと思います。尾張王は狗奴国大王と同じニギハヤヒ大王の子孫ですから、その故地である北部九州一帯の奴国を取り戻したいという一族の願いを実現した自分が倭国王に立つ資格があると考えたのでしょう。しかし、その夢は儚く消え、鳥栖市付近で久々遅彦に味方した赤坂比古に討たれたと推理しました。

204年かその次の年くらいに、卑弥呼は二十代後半で女王に立てられたと見ているので、42年か43年後の247年の卑弥呼の死の後の内戦に加わったこの赤坂比古は卑弥呼よりもかなり若い弟と考えられます。というのも、この20年後くらいに(台与が西晋に朝貢した266年よりも後)、父の仇討ちで尾張王建稲種命(タケイナダネノミコト、記紀の景行天皇)におそらく80歳代で討たれて愛宕神社古墳に埋葬されたと推理しています。

そうすると卑弥呼の父の先代赤坂比古は既にどこかで亡くなり、葬られているはずです。

此処でひらめきました!卑弥呼が宮室とした三女神社(さんみょうじんじゃ)のある宇佐市安心院町三柱山台地宮ノ原遺跡にある大きな円墳のひとつでしょう。現在、きれいに整備されて安心院葡萄酒工房の展望台になっている直径約120mの円墳(奥城古墳)があります。鳥栖市の愛宕神社古墳と同じような巨大円墳ですから族長の墓だと考えられます(愛宕神社古墳は直径約140mで卑弥呼の三柱山古墳に次ぐ国内第二位で、奥城古墳は第三位。詳細は「卑弥呼の巨大円墳が日本最大だよ!」参照)。墓の副葬品などが不明ですが、243年(正始四年)に卑弥呼の使者として朝貢した正使倭大夫伊聲耆で、この時に亡くなったと推理しましたので、遺骸を宮ノ原遺跡まで運び、奥城古墳に葬られたと推理しています(詳細は「卑弥呼の父・弟が魏志倭人伝に登場していた?」参照)。

【関連記事】

卑弥呼の墓は見つかってるよ!

卑弥呼の正体?(@_@)卑弥呼の情報満載ですのでよろしければ飽きるまでどうぞ!

(注1)邪馬臺国を邪馬壹国とされたのと同じ理由で壹與は臺與(台与)です。詳細は、悲劇の女王台与のはなし(その2)をご覧ください。女王台与の情報もたくさんありますから、よろしければ、どうぞ!

最後までお付き合い、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか?

チョット推論が飛躍し過ぎだと思われた方はそう思われた部分を教えて下さると助かります。

また夢に出るかもしれませんよ(´ω`*)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング