いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

とてもいい動画を見つけましたので、コメントしました。お付き合いください(#^.^#)

【ゆっくり解説】卑弥呼の墓説がある宇佐神宮の謎

日本史の何だコレ?@YouTube

とてもいい解説をありがとうございます。宇佐神宮の中央の一番立派な二之御殿に祀られる比咩大神(ひめおおかみ)が卑弥呼ですよ。宇佐神宮の創建には日本建国の秘密が隠されています。なぜ邪馬台国を隠さねばならないのか、その事情を推理しています。ややこしい話なので、よろしければ拙ブログ「刮目天の古代史」をご参照ください。

宇佐神宮の創建は725年八幡大神を一之御殿で祀ったことから始まり、733年に二之御殿で比咩大神を祀ることになりましたが、実は比咩大神原八幡神卑弥呼はすでに4世紀ころから秦氏の支族の辛嶋氏によって宇佐郡稲積山で祀っていたのを藤原氏が卑弥呼の史実を隠すために宇佐神宮で祀った経緯があります。その時の八幡大神は応神天皇ではなく、神宮寺として弥勒寺を創建していますので、弥勒菩薩を本地仏とする久々遅彦(狗古智卑狗、兵庫県豊岡市久久比神社祭神、全国の上棟式祭神で木霊屋船久々智命、玄界灘、山陰から近江・北陸・越(コシ)を拠点とするムナカタ海人族を束ねる王)で、列島の大半を支配したので記紀で大国主命とされた人物です。久々遅彦と女王台与(記紀の神功皇后)が纏向遺跡の狗奴国勢に討たれ、狗奴国が日本を統一しましたが、大国主の祟りによって狗奴国の後ろ盾の孫呉が西晋に滅ぼされたことで、次に追討されるのを恐れ、大国主と台与の子ホムダワケ(大田田根子)を探し出して祭祀王にし、纏向遺跡をヤマト(邪馬台)と呼んだと推理しました。本当の八幡大神は大国主なのですが、後に応神天皇として歴史の真相を隠したのです。

そして卑弥呼が居た場所は宇佐市安心院町三柱山台地の宮ノ原遺跡で、三女神社(さんみょうじんじゃ)が宮室でした。葦原中つ国宇佐嶋に三女神が降臨し水沼君が奉斎した伝承がありますが、安心院盆地内に水沼社があり、水取りした場所という伝承がありますので、藤原氏によっていくつか降臨伝承が作られていますが、この場所が本当の降臨地と突き止めました。

この地でイチキシマヒメ卑弥呼とその父赤坂比古(和邇氏の祖)の墓を発見しています。日本最大の直径150mの円墳「三柱山古墳」と三番目に大きい直径約120mの円墳「奥城古墳」です。「女王を共立した赤坂比古は?」で述べたように父赤坂比古が正始四年に魏に朝貢し、その途中で亡くなった倭大夫伊聲耆(いせぎ)をこの地で葬ったと推理しています。

藤原不比等は権力の正統性を主張するのに邪魔なムナカタ海人族の史実を隠す必要があったので卑弥呼が「日本書紀」から消されたのです。和邇氏というのも誤魔化すために作られた氏族名かも知れません。宗像氏・宗形氏と同祖だということは、天理市和邇坐赤阪比古神社の御祭神が宗像氏の祖神阿田賀田須命と三女神の主神市杵島姫とされていることから分かります。しかし、卑弥呼を隠した藤原氏はその祟りが恐ろしいので、中臣氏・藤原氏の氏神を祀る春日大社の第四殿で、祖神天児屋根大神の后であり、その正体を天照大御神とされた比売神として卑弥呼を祀っていると推理しています。

日本書紀の中で神武東征で最初に立ち寄った神武天皇の母玉依姫の墓所の一柱謄宮(いっちゅうとうぐう、安心院町妻垣神社奥宮)でウサツヒコとウサツヒメの歓待を受けたとしています。春日大社第三殿に祀られる天児屋根の孫天種子命がウサツヒメを娶る話まで創作しています。卑弥呼の死後の内戦に勝利した大国主が台与を伴って卑弥呼を弔うために三柱山古墳に墓参し、一柱謄宮で祭祀を行った史実を隠すために作られた神話だと推理しました。

出雲神話で八岐大蛇(ヤマタノオロチ)退治をしたスサノヲがイナダヒメを娶った喜びから松江市八重垣神社で読んだ日本で最初の歌

八雲立つ 出雲八重垣 妻込めに 八重垣造る その八重垣を

からこの妻垣神社の社名が作られていることから、大国主がウサツヒコで台与がウサツヒメだということが分かります。一柱謄宮の候補地は市内にあと二か所ありますが、妻垣神社が比咩大神の元宮ですので、申し訳ないですが誤魔化すためだと分かりますよ(^^;)

また、上述の内戦で第19代奴国王天照大神尊ニギハヤヒ大王の子孫で狗奴国の有力者の尾張王乎止与命(ヲトヨノミコト、尾張国造の祖、秋葉神社祭神カグツチ)を大国主が討って倭国王に立ったものと推理しています。乎止与命は、記紀で仲哀天皇とされて住吉大神の神託を信じなかったために祟りで突然崩御する話となっています。天皇陛下も尾張王も龍蛇神天御中主(アメノミナカヌシ)の子孫ですので大蛇(オロチ)ですから、ヤマタノオロチ神話は卑弥呼の死後のこの内戦をもとにして作られた伝承だと考えられます。八岐大蛇の神話は従来、乱暴者の神が突然良いことをする神に変貌するわけですから、出雲国風土記にもありませんし、様々な説があります。スサノヲはすでに奴国宮廷楽師の師升の反乱で殺されていることを突き止めていますから、この話も大国主の史実を誤魔化すために創られたと分かります。

大国主は、卑弥呼を祀った後に、安心院町佐田地区で最初の国造りを行っています。豊葦原瑞穂の国というは、佐田川流域の群生した葦を払って水田にした故事からきています(詳しくは「大国主の豊葦原の瑞穂の国はここだった?」参照)。

倭国大乱の英雄で倭国王難升米に討たれた大国主の父の狗古智卑狗の霊を祀るために日本一立派なストーンサークル佐田京石を米神山の麓に作っています(詳細は「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」参照)。また米神山の中腹の月の神谷に多数の石柱を父の終焉地に向けていることから謎が解けました。

父の墓は恐らく、四世紀の宇治天皇の御宇に和邇氏が英雄狗古智卑狗を顕彰するために広大な鹿本平野を見渡す山鹿市一本松公園に立派な方墳茶臼塚古墳を造ったと推理しています。藤原氏に隠された宇治天皇は応神天皇の皇太子菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)で、母は卑弥呼の弟赤坂比古日触使主の姫宮主宅媛だと推理しています。応神天皇が崩御されて即位したのですが、オオサザキ(仁徳天皇)に暗殺されたと推理しています。先日豪華な副葬品で話題になった奈良市富雄丸山古墳の被葬者だと考えています(詳細は「富雄丸山古墳に隠された大きな秘密?」参照)。

そして茶臼塚古墳の墳頂に大日如来の石祠が置かれているのです。そこから鬼門(北東)の方角に前述の弥勒菩薩を本地仏とする大国主が居ることが胎蔵曼荼羅に描かれているので分かります。そして米神山の石柱が揃って裏鬼門(南西)に向けられていることからすべて判明しました。米神山にひとりで登って、石柱の方角を確認してきました。少し甘く見たようで、軽い熱中症にかかってバテましたので、ひとつだけしか確認できませんでしたが、他の石柱も同じ向きに向いているようですよ(^_-)-☆

磁北の補正を図に加えましたが、コンパスの置き方にもよりますが、かなり正確に茶臼塚古墳に向いているようですからとても不思議!。恐らくは下図のとおり、米神山から南西方向に見える山々を目印に設置したと考えました。

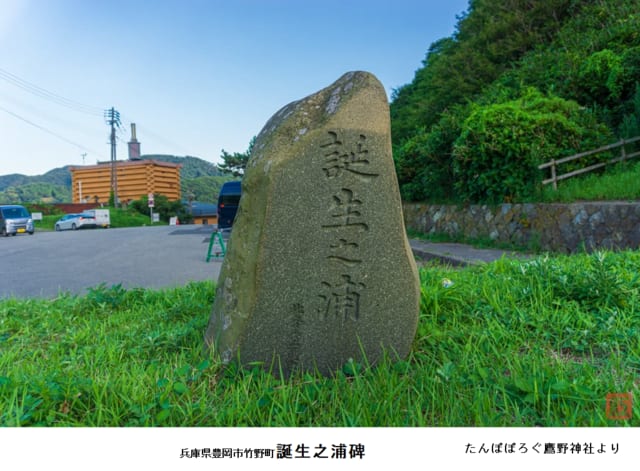

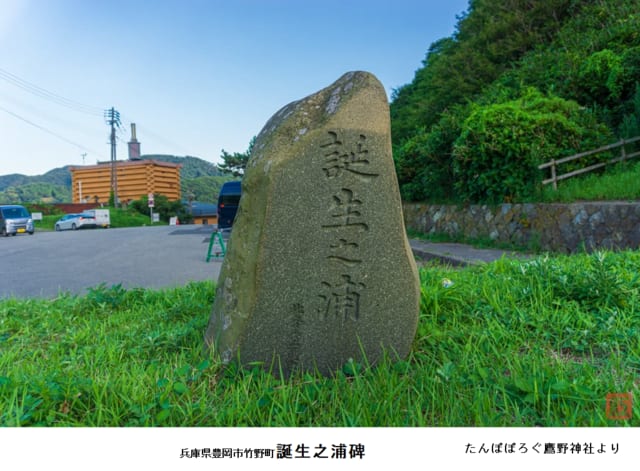

ところが、茶臼塚古墳から米神山へ約80kmの直線をさらに伸ばしていくと、何と、なんと、約400kmも先に、豊岡市竹野町で五社大明神を祀る古い社にたどり着きます。鷹野神社の由緒からその元宮とのことですので、大国主の父狗古智卑狗の王宮と推理しました(詳細は「【大発見!】大国主命の生誕地か?」参照)。

(左クリックでMyMapに移動しますのでご確認ください)

そしてこの地で大国主久々遅彦が生まれたと考えられる伝承まで見つけてしまいました。この不思議な一直線を狗古智卑狗の霊ラインと呼んでいます(詳細は「【刮目天の古代史】2022年の大発見!(^_-)-☆」参照)。さらに平安時代まで大国主は高野御子(たかののみこ)と呼ばれていたことを突き止めました。弘法大師空海の修行場の高野山の山号は高野御子大国主から来ていると分かりますから、空海は大国主大神の鎮魂によって国家安泰を祈ったのだと分かりますよ。最澄は大黒天としていますが、これも大国主大神のことだと直ぐに分かりますね(^_-)-☆

また、大国主の祖父で出雲国風土記の国引き神話の八束水臣津野命(ヤツカミズオミツノミコト)が様々な根拠地のムナカタ族を配下として集めた出雲の地に大国主大神を祀る杵築大社(出雲大社)を造ったのです。どこのご祭神も拝殿の参拝者に正面を向けているものですが、ここでは西方を向いているそうですから、すべて大国主久々遅彦の史実を隠すために出雲に大社(おおやしろ)を創ったことを、申し訳ないという気持ちが込められているようです(詳細は「【刮目天の古代史】出雲大社は新しい名称だった!」参照)(^_-)-☆

ちょっと話が発散気味なのでこの辺りで止めますが、宇佐の地にはまだまだ隠された秘密があると思います。国東半島の六郷満山も神秘的ですよ。日本建国の刮目天仮説から従来の謎がどんどん解けるので楽しくなりますね( ^)o(^ )ご興味を持たれた方は一緒に謎ときに参加してください。秘密を暴かれて不快な方もいるかと思いますが、学術的な調査ですのでどうぞお許しくださいね(#^.^#)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキングとてもいい動画を見つけましたので、コメントしました。お付き合いください(#^.^#)

【ゆっくり解説】卑弥呼の墓説がある宇佐神宮の謎

日本史の何だコレ?@YouTube

とてもいい解説をありがとうございます。宇佐神宮の中央の一番立派な二之御殿に祀られる比咩大神(ひめおおかみ)が卑弥呼ですよ。宇佐神宮の創建には日本建国の秘密が隠されています。なぜ邪馬台国を隠さねばならないのか、その事情を推理しています。ややこしい話なので、よろしければ拙ブログ「刮目天の古代史」をご参照ください。

宇佐神宮の創建は725年八幡大神を一之御殿で祀ったことから始まり、733年に二之御殿で比咩大神を祀ることになりましたが、実は比咩大神原八幡神卑弥呼はすでに4世紀ころから秦氏の支族の辛嶋氏によって宇佐郡稲積山で祀っていたのを藤原氏が卑弥呼の史実を隠すために宇佐神宮で祀った経緯があります。その時の八幡大神は応神天皇ではなく、神宮寺として弥勒寺を創建していますので、弥勒菩薩を本地仏とする久々遅彦(狗古智卑狗、兵庫県豊岡市久久比神社祭神、全国の上棟式祭神で木霊屋船久々智命、玄界灘、山陰から近江・北陸・越(コシ)を拠点とするムナカタ海人族を束ねる王)で、列島の大半を支配したので記紀で大国主命とされた人物です。久々遅彦と女王台与(記紀の神功皇后)が纏向遺跡の狗奴国勢に討たれ、狗奴国が日本を統一しましたが、大国主の祟りによって狗奴国の後ろ盾の孫呉が西晋に滅ぼされたことで、次に追討されるのを恐れ、大国主と台与の子ホムダワケ(大田田根子)を探し出して祭祀王にし、纏向遺跡をヤマト(邪馬台)と呼んだと推理しました。本当の八幡大神は大国主なのですが、後に応神天皇として歴史の真相を隠したのです。

そして卑弥呼が居た場所は宇佐市安心院町三柱山台地の宮ノ原遺跡で、三女神社(さんみょうじんじゃ)が宮室でした。葦原中つ国宇佐嶋に三女神が降臨し水沼君が奉斎した伝承がありますが、安心院盆地内に水沼社があり、水取りした場所という伝承がありますので、藤原氏によっていくつか降臨伝承が作られていますが、この場所が本当の降臨地と突き止めました。

この地でイチキシマヒメ卑弥呼とその父赤坂比古(和邇氏の祖)の墓を発見しています。日本最大の直径150mの円墳「三柱山古墳」と三番目に大きい直径約120mの円墳「奥城古墳」です。「女王を共立した赤坂比古は?」で述べたように父赤坂比古が正始四年に魏に朝貢し、その途中で亡くなった倭大夫伊聲耆(いせぎ)をこの地で葬ったと推理しています。

藤原不比等は権力の正統性を主張するのに邪魔なムナカタ海人族の史実を隠す必要があったので卑弥呼が「日本書紀」から消されたのです。和邇氏というのも誤魔化すために作られた氏族名かも知れません。宗像氏・宗形氏と同祖だということは、天理市和邇坐赤阪比古神社の御祭神が宗像氏の祖神阿田賀田須命と三女神の主神市杵島姫とされていることから分かります。しかし、卑弥呼を隠した藤原氏はその祟りが恐ろしいので、中臣氏・藤原氏の氏神を祀る春日大社の第四殿で、祖神天児屋根大神の后であり、その正体を天照大御神とされた比売神として卑弥呼を祀っていると推理しています。

日本書紀の中で神武東征で最初に立ち寄った神武天皇の母玉依姫の墓所の一柱謄宮(いっちゅうとうぐう、安心院町妻垣神社奥宮)でウサツヒコとウサツヒメの歓待を受けたとしています。春日大社第三殿に祀られる天児屋根の孫天種子命がウサツヒメを娶る話まで創作しています。卑弥呼の死後の内戦に勝利した大国主が台与を伴って卑弥呼を弔うために三柱山古墳に墓参し、一柱謄宮で祭祀を行った史実を隠すために作られた神話だと推理しました。

出雲神話で八岐大蛇(ヤマタノオロチ)退治をしたスサノヲがイナダヒメを娶った喜びから松江市八重垣神社で読んだ日本で最初の歌

八雲立つ 出雲八重垣 妻込めに 八重垣造る その八重垣を

からこの妻垣神社の社名が作られていることから、大国主がウサツヒコで台与がウサツヒメだということが分かります。一柱謄宮の候補地は市内にあと二か所ありますが、妻垣神社が比咩大神の元宮ですので、申し訳ないですが誤魔化すためだと分かりますよ(^^;)

また、上述の内戦で第19代奴国王天照大神尊ニギハヤヒ大王の子孫で狗奴国の有力者の尾張王乎止与命(ヲトヨノミコト、尾張国造の祖、秋葉神社祭神カグツチ)を大国主が討って倭国王に立ったものと推理しています。乎止与命は、記紀で仲哀天皇とされて住吉大神の神託を信じなかったために祟りで突然崩御する話となっています。天皇陛下も尾張王も龍蛇神天御中主(アメノミナカヌシ)の子孫ですので大蛇(オロチ)ですから、ヤマタノオロチ神話は卑弥呼の死後のこの内戦をもとにして作られた伝承だと考えられます。八岐大蛇の神話は従来、乱暴者の神が突然良いことをする神に変貌するわけですから、出雲国風土記にもありませんし、様々な説があります。スサノヲはすでに奴国宮廷楽師の師升の反乱で殺されていることを突き止めていますから、この話も大国主の史実を誤魔化すために創られたと分かります。

大国主は、卑弥呼を祀った後に、安心院町佐田地区で最初の国造りを行っています。豊葦原瑞穂の国というは、佐田川流域の群生した葦を払って水田にした故事からきています(詳しくは「大国主の豊葦原の瑞穂の国はここだった?」参照)。

倭国大乱の英雄で倭国王難升米に討たれた大国主の父の狗古智卑狗の霊を祀るために日本一立派なストーンサークル佐田京石を米神山の麓に作っています(詳細は「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」参照)。また米神山の中腹の月の神谷に多数の石柱を父の終焉地に向けていることから謎が解けました。

父の墓は恐らく、四世紀の宇治天皇の御宇に和邇氏が英雄狗古智卑狗を顕彰するために広大な鹿本平野を見渡す山鹿市一本松公園に立派な方墳茶臼塚古墳を造ったと推理しています。藤原氏に隠された宇治天皇は応神天皇の皇太子菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)で、母は卑弥呼の弟赤坂比古日触使主の姫宮主宅媛だと推理しています。応神天皇が崩御されて即位したのですが、オオサザキ(仁徳天皇)に暗殺されたと推理しています。先日豪華な副葬品で話題になった奈良市富雄丸山古墳の被葬者だと考えています(詳細は「富雄丸山古墳に隠された大きな秘密?」参照)。

そして茶臼塚古墳の墳頂に大日如来の石祠が置かれているのです。そこから鬼門(北東)の方角に前述の弥勒菩薩を本地仏とする大国主が居ることが胎蔵曼荼羅に描かれているので分かります。そして米神山の石柱が揃って裏鬼門(南西)に向けられていることからすべて判明しました。米神山にひとりで登って、石柱の方角を確認してきました。少し甘く見たようで、軽い熱中症にかかってバテましたので、ひとつだけしか確認できませんでしたが、他の石柱も同じ向きに向いているようですよ(^_-)-☆

磁北の補正を図に加えましたが、コンパスの置き方にもよりますが、かなり正確に茶臼塚古墳に向いているようですからとても不思議!。恐らくは下図のとおり、米神山から南西方向に見える山々を目印に設置したと考えました。

ところが、茶臼塚古墳から米神山へ約80kmの直線をさらに伸ばしていくと、何と、なんと、約400kmも先に、豊岡市竹野町で五社大明神を祀る古い社にたどり着きます。鷹野神社の由緒からその元宮とのことですので、大国主の父狗古智卑狗の王宮と推理しました(詳細は「【大発見!】大国主命の生誕地か?」参照)。

(左クリックでMyMapに移動しますのでご確認ください)

そしてこの地で大国主久々遅彦が生まれたと考えられる伝承まで見つけてしまいました。この不思議な一直線を狗古智卑狗の霊ラインと呼んでいます(詳細は「【刮目天の古代史】2022年の大発見!(^_-)-☆」参照)。さらに平安時代まで大国主は高野御子(たかののみこ)と呼ばれていたことを突き止めました。弘法大師空海の修行場の高野山の山号は高野御子大国主から来ていると分かりますから、空海は大国主大神の鎮魂によって国家安泰を祈ったのだと分かりますよ。最澄は大黒天としていますが、これも大国主大神のことだと直ぐに分かりますね(^_-)-☆

また、大国主の祖父で出雲国風土記の国引き神話の八束水臣津野命(ヤツカミズオミツノミコト)が様々な根拠地のムナカタ族を配下として集めた出雲の地に大国主大神を祀る杵築大社(出雲大社)を造ったのです。どこのご祭神も拝殿の参拝者に正面を向けているものですが、ここでは西方を向いているそうですから、すべて大国主久々遅彦の史実を隠すために出雲に大社(おおやしろ)を創ったことを、申し訳ないという気持ちが込められているようです(詳細は「【刮目天の古代史】出雲大社は新しい名称だった!」参照)(^_-)-☆

ちょっと話が発散気味なのでこの辺りで止めますが、宇佐の地にはまだまだ隠された秘密があると思います。国東半島の六郷満山も神秘的ですよ。日本建国の刮目天仮説から従来の謎がどんどん解けるので楽しくなりますね( ^)o(^ )ご興味を持たれた方は一緒に謎ときに参加してください。秘密を暴かれて不快な方もいるかと思いますが、学術的な調査ですのでどうぞお許しくださいね(#^.^#)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング