新聞の世相分析として、「ボヴァリー夫人」(仏フローベール著)を題材に、幼児虐待/育児放棄の頻発問題を解説(仏文学者)していた。

いわく:

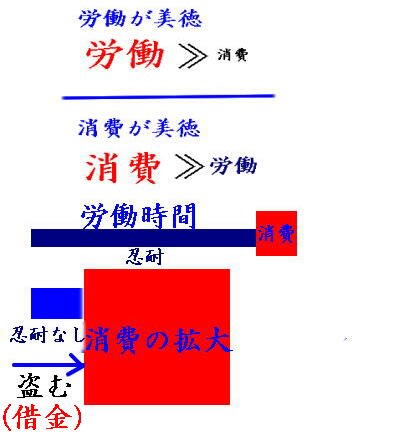

「大元の原因は、ただ一つ:資本主義の異常発達。資本主義の本質とは、商品をより多く消費してもらうこと。必要を超えたら、需要は頭打ちとなる。そこで、資本主義が考え出したこと⇒”自己実現としての消費”というアイディアだ。そのためには、お金だけでなく、時間が大切→面倒くさいことの筆頭は育児→幼児虐待」

この主張に、最初は「そうかな?」と思ったが、妙に頭に引っ掛かっていた。

30年以上前にこの本を読んだ時、とてもそんな感じがなったからだ。

ボヴァリー夫人エマは、出目は貧しかったが、才色兼備の魅力的な女性。田舎の凡庸な医師ボヴァリーと結婚したばかりに、自分の夢多き青春と人生を台無しにしたともがく。

本で知る都会の華やかな社交生活、もっと裕福でハンサムな相手との恋、退屈な家庭から外界への憧れを現実に手に入れたいという強迫観念にとりつかれる。

誰にでもある変身願望、前向きな生き方、もっともっと!という上昇志向、そういった風に若かった自分の思いに照らして考えていたような気がする。

当時は高度成長時代→石油ショック(1976)を経て、1980年代のバブルに向かおうとしていた。もっと豊かに!経済大国めざして、モノづくりを中心に発展していくことがほとんどの人にとっての目標だったように思う。

そういう意味で、エマのはかない思いは、理解できるものだったということだろう。

改めて、この本を読み返して、上記の解説の意味を理解できたような気がする。

資本主義の本質は消費=現代社会は異常な消費を”自己実現”という方向で正当化していると言えるのかもしれない。

昨年の定額給付金(2兆円の64%が消費に)、エコ減税など、税金を使ってでも「いかに消費させるか」ということが話題にされる。

必要なモノがまだ満たされていない段階では、モノづくりとか創造というプロセス中に、それなりの使命感や生きがいが見いだせた。

今や、便利すぎるモノ、どうでもいい機能で購買意欲をそそらなければ消費につながらない時代。そういうモノやサービスを生み出す仕事に、手ごたえが感じられなくなっているのは分かるような気がする。

ボヴァリー夫人エマが窮屈な家庭から脱出を試みたように、日本も輸出→海外に発展を求め、人も地方から都会へ集中してきた結果の負の側面が、現在の深刻な社会問題(いろんな格差、貧困、失業、)として噴き出してきている。

エマが色事師との駆け落ちのときに、足かせになるのは娘。まつわりつく娘を衝動的に振り払う。エマは結局、資産を使い果たし、恋人の信頼も失い、ついに薬物がもとで死んでしまう。残された夫シャルル・ボヴァリー医師は、死後エマの恋文に裏切られたことに気づくが、反って思慕の念を深め、分不相応な葬儀で周囲を驚かす。

このボヴァリーという善人の欠点は、「そこに居ることだ」との辛辣な評あり。

(そういえば、今はやりの草食男子・肉食女子、老若問わず女性の海外旅行熱も、女性の自己実現への要求の表れかも)

日本の経済発展の陰でも、足かせになる部分が無視されてきたことが多かった。

資本主義の異常発達という方向性を見直す問題提起のように思える。

大企業・親米中心の自民党支配から民主党への政権交代にも、その反省の意味があるのかも知れない。

本に対する見方の違いは、自分の人生経験と時代背景によって変わるということなのだろうか。

この本は明治夜明け前の1856年完成、産業革命と自由主義・国粋主義で揺れ動くヨーロッパの社会情勢の時代であったが、作者フローベールの深い洞察と思想に、西洋合理主義の偉大さを感じる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます