明日25日から、国公立大二次試験が前期日程を皮切りに始める。

このコロナ禍の中、第一日程1/16-17で大学入試共通テストを終えたが、一部の大学はこの共通テストの成績で合否判定するという。

はるか昔1,960年代の我々の時は、一期二期くらいで受験情報もなく、いい加減に(笑)志望校を決めていたように思います。

僕の場合も、家庭の事情で進学できるかの状態の中で、とりあえず勉強だけは、という感じだった。

このコロナ禍の中、第一日程1/16-17で大学入試共通テストを終えたが、一部の大学はこの共通テストの成績で合否判定するという。

はるか昔1,960年代の我々の時は、一期二期くらいで受験情報もなく、いい加減に(笑)志望校を決めていたように思います。

僕の場合も、家庭の事情で進学できるかの状態の中で、とりあえず勉強だけは、という感じだった。

高校3年間は、往復5時間もかけて当時の国鉄支線のターミナル駅を6:00始発で通学、帰りは乗り継ぎ待ちもあって夜8時過ぎの毎日で勉強する時間に飢えていた感じだった。

行けるなら地元国立大、それも医学部はお金がかかりすぐには稼げないから、技術で食いはぐれのない工学部、それも機械か電気ぐらいしかイメージできなかった。

行けるなら地元国立大、それも医学部はお金がかかりすぐには稼げないから、技術で食いはぐれのない工学部、それも機械か電気ぐらいしかイメージできなかった。

今考えると、この「とりあえず」が良かったと思う。たかが受験、たかが大学!問題はその先!

その後の仕事や節目でも、ゆとりのある選択ができたように思う。

1996年頃の息子の受験で、家内が偏差値とにらめっこしているのを、単身赴任で帰省するたびに冷やかしていました。

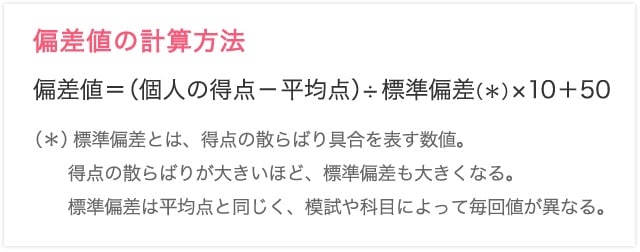

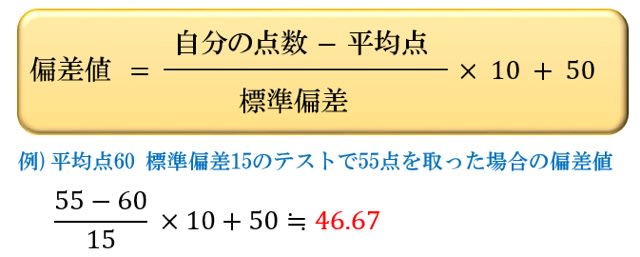

品質手法で言うと、母集団が変われば偏差値は意味がないので、偏差値教育とか偏差値ランキングが疑問だった。

1996年頃の息子の受験で、家内が偏差値とにらめっこしているのを、単身赴任で帰省するたびに冷やかしていました。

品質手法で言うと、母集団が変われば偏差値は意味がないので、偏差値教育とか偏差値ランキングが疑問だった。

色々調べると、1979年国公立大の共通一次試験に始まり、1990年大学入試センター試験でマークシート方式を採用し私立大も利用するようになり、 偏差値の応用が広がり、今やすっかり定着してきたようです。

就職偏差値とか結婚偏差値とかとんでもない方向に広がっている。(諸悪の根源に?)

偏差値で学校を選べば、似たようなレベルの人が輪切りの様に区分けされやすい。昔のように、地方大には上位の成績で入学する層が少なくなっていくのは当然だろう。

それこそユトリの無い選択となる。

今回の共通テストでは、マークシート方式に依る詰込み型からの是正が図られているようだ。

英語の民間試験活用や国数の記述式は、例の萩生田文科大臣の「身の丈発言」で見送られているが、記述式採点や英語の民間試験認定など多くの問題点が挙がっています。

★

後日(2021.6.29)、有識者会議が示した提言案では、記述式と民間検定試験の導入をいずれも断念するよう文科省に求める内容だ。

結局、2013年安倍政権時代の保守派の主張が発端に「改革ありき」でスタートした教育政策が、受験生とや教職員に混乱を引き起こしただけでその責任は重い。★

今回の共通テストでは、マークシート方式に依る詰込み型からの是正が図られているようだ。

英語の民間試験活用や国数の記述式は、例の萩生田文科大臣の「身の丈発言」で見送られているが、記述式採点や英語の民間試験認定など多くの問題点が挙がっています。

★

後日(2021.6.29)、有識者会議が示した提言案では、記述式と民間検定試験の導入をいずれも断念するよう文科省に求める内容だ。

結局、2013年安倍政権時代の保守派の主張が発端に「改革ありき」でスタートした教育政策が、受験生とや教職員に混乱を引き起こしただけでその責任は重い。★

偏差値ランキング方式は、大手受験塾それぞれの模試結果を正規分布標準偏差で換算して相対評価したもので、1960年代に中学教師が進路指導のため考案した。それぞれの塾での偏差値を共通の試験結果や各大学の合否結果に紐づけして一線上に順位付けするというザクッとした?もので、受験生にとっては便利なツールではある。

当然、塾によって偏差値には差が出る。

しかし、大学のレベルを輪切りにランク付けし、ボーダーラインだけで少しでも上を!という考えがこれほど広まってきていることは大きな問題だと思う。大学の自治や当時の4-5倍に増えすぎた学校と大学生の課題と共に、学問や進路に対するゆとりがなさすぎる。

先日の東京新聞「大学とは何か?」がとても参考になった。

① 佐藤優(同志社大客員教授)

学ぶべきは二つ、普遍的な真理に迫る「学知」と広い意味の「技術」

偏差値競争に疲れ切り勉強嫌いの学生、私立文系だと英数国の一科目だけで入試を突破、出身校の教授になると学究の意欲がない人も多い。このままではとくに人文・社会科学系の学部は崩壊するという危機感を持つ。

二次試験問題を外部に丸投げしている国立大もある。

新制大学発足から70年経ち、もはや制度疲労を起こしている。今、大学の使命は文理融合を進め、総合的な学知を作っていくことだ。

② 宮野公樹(京大准教授)

大学は何よりも「学問」する場、専門学校とは別に「大学」設立に依る国力強化が目的だった。

学問とは食うこと、生きることとは何かを考えること、どんな専門であれ、それは入り口、最終的には自分自身の存在について考えることだ。

今や、大学自体も食うことばかり考えている時代、2004年の独立行政法人化を転換点としてガラッと変わった。

①②とも、大いに共感できる。

しかし、大学のレベルを輪切りにランク付けし、ボーダーラインだけで少しでも上を!という考えがこれほど広まってきていることは大きな問題だと思う。大学の自治や当時の4-5倍に増えすぎた学校と大学生の課題と共に、学問や進路に対するゆとりがなさすぎる。

先日の東京新聞「大学とは何か?」がとても参考になった。

① 佐藤優(同志社大客員教授)

学ぶべきは二つ、普遍的な真理に迫る「学知」と広い意味の「技術」

偏差値競争に疲れ切り勉強嫌いの学生、私立文系だと英数国の一科目だけで入試を突破、出身校の教授になると学究の意欲がない人も多い。このままではとくに人文・社会科学系の学部は崩壊するという危機感を持つ。

二次試験問題を外部に丸投げしている国立大もある。

新制大学発足から70年経ち、もはや制度疲労を起こしている。今、大学の使命は文理融合を進め、総合的な学知を作っていくことだ。

② 宮野公樹(京大准教授)

大学は何よりも「学問」する場、専門学校とは別に「大学」設立に依る国力強化が目的だった。

学問とは食うこと、生きることとは何かを考えること、どんな専門であれ、それは入り口、最終的には自分自身の存在について考えることだ。

今や、大学自体も食うことばかり考えている時代、2004年の独立行政法人化を転換点としてガラッと変わった。

①②とも、大いに共感できる。

最近、リベラルアーツ教育という考えを知った。総合的な知を学ぶことで、専門領域を超えた自由な学究態度を実践すること。どこか旧制高校の良さを感じる。

戦後新制大学になってすぐ、初代東大総長南原繁さんは1945年教養学部を発足させ、今日のリベラアーツの考えを制度として定着されている。

自分の反省でもあるが、専門技術の入り口を学んだだけで、果たしてどれだけ「学問」をしただろうか?

1960年代の講義を思いだす。

流体力学のH教授、黒板の数式を写す間もなくびっしりと書き続ける姿に、学問に対する情熱と迫力に圧倒された。

大学に学ぶ誇りと覚悟を感じたことが実に懐かしい。

戦艦のエンジン設計をやっていたというY教授の振動学、この先生は後に学長になり「女子大生亡国論」で週刊誌の話題を引き起こしたが、現在に至る大学の質の低下を予見した主張だった様に思う。

1960年代の講義を思いだす。

流体力学のH教授、黒板の数式を写す間もなくびっしりと書き続ける姿に、学問に対する情熱と迫力に圧倒された。

大学に学ぶ誇りと覚悟を感じたことが実に懐かしい。

戦艦のエンジン設計をやっていたというY教授の振動学、この先生は後に学長になり「女子大生亡国論」で週刊誌の話題を引き起こしたが、現在に至る大学の質の低下を予見した主張だった様に思う。

他にも、熱機関のエントロピー増大の法則をチャート図で自然界の現象に展開して見せたG教授など、専門分野の奥行と幅に広がりを感じた記憶が鮮明に残る。

いわゆる偏差値世代が60歳代になっている現在の大学は、どういう講義がなされているのだろうか?

学問とは?真理の探究とは?などのカケラもなく、若者に夢のない時代のようで可哀そう?と思うのはただの郷愁だろうか。

学問とは?真理の探究とは?などのカケラもなく、若者に夢のない時代のようで可哀そう?と思うのはただの郷愁だろうか。

今年の大河の主人公:渋沢栄一の「論語と算盤」や二宮尊徳の「道徳の門と経済の門」に見習って、人としての生き方が国民全体に見直されることを希う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます