円通寺を後にした私たちが次に訪れたのは、荒川ふるさと文化館でした。そこで私たちは、千住と松尾芭蕉とのつながりを知ることになりました。芭蕉のパネル展が開かれていたからです。

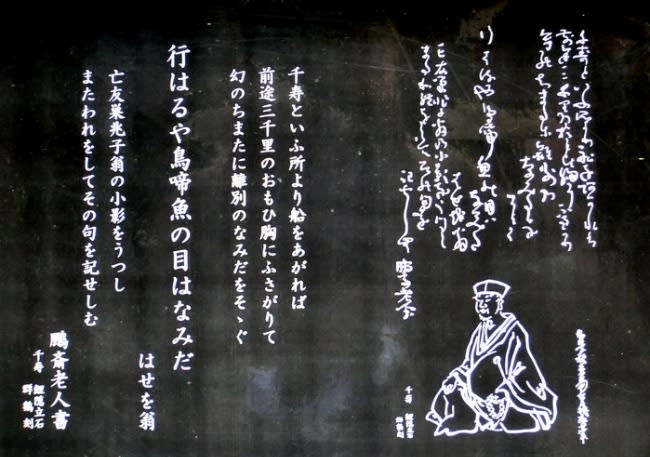

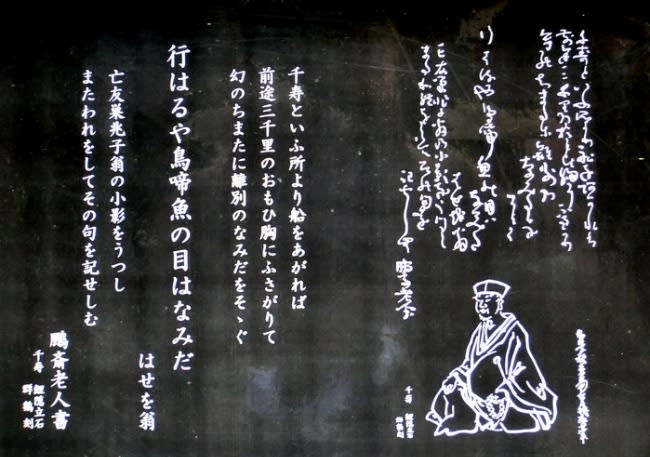

上に掲げたのは、同館の隣にある素盞雄神社(すさのおじんじゃ)にある句碑の拓影です。『奥の細道』には、上記のように「千寿といふ所より船をあがれば、前途三千里の思ひ胸にふさがりて、幻のちまたに離別の泪をそそぐ 行春や鳥啼き魚の目は泪」という記載があります。そのなかの「千寿」が実は「千住」だったとは、いまのいままで気づきませんでした(高校時代、そう教えられたのかもしれませんが)。

芭蕉は、元禄二年(一六八九)の旧暦三月二七日、慣れ親しんだ深川を後にして舟に乗りこみ、隅田川をさかのぼり、千住で舟を降りて、見送りの友人や弟子たちに別れを告げます。取り巻きの人々はおそらくそこまで一緒に舟に乗ってきたのでしょうね。これが奥の細道の旅のはじまりです。「千寿より舟をあがれば」ではなくて「千寿というふ所より舟をあがれば」という言い方をしているところに、大江戸の真っ只中に住んでいた都会人・芭蕉からすれば、当時の千住がいかに辺鄙な場所としてイメージされていたのかがうかがえます。高校時代は、教師から上記の「行春や鳥啼き魚の目は泪」が名句なのだと教えられても、どこかピンとこなかったのですが、当時の千住のイメージや、芭蕉の友人や弟子たちの名残惜しさの尽きない様子や、これからの旅の困難さを思い浮かべれば、とても良い句であることが納得できます。旅先で病気をしても医者などいないのが当たり前なのですから、野垂れ死に覚悟の旅と言っても大袈裟でもなんでもないのですよね。

「千寿」=「千住」といえば、いまの足立区北千住駅一帯を指します。荒川区の南千住は、「南」を略して呼ばれることはまずないと言われています。そうすると、芭蕉はおそらく、南千住からすれば、千住大橋を渡った向こう側で下船したのでしょう。だから、「千寿といふ所」という言い方になるのではないかとも思われます。当時、南千住までは大江戸と認識されていたようですからね。となると、川向こうの足立区を歴史的にどうとらえたらよいのか、俄然興味が湧いてきます。東京二三区の中で公立小中の学力がいつも最低であることと何か関係があるのでしょうか。これは、足立区を馬鹿にしているのではなくて、純粋に歴史的知的興味です。

しばし、芭蕉の旅に思いを馳せ、美しい素盞雄神社を参拝した後、私たちはコツ通り商店会を五〇〇メートルあまり南下して、小塚原(こずかっぱら)刑場跡に向かいました。「コツ通り」の「コツ」は、小塚原の「コズ」とも、あるいは、「骨(コツ)」とも言われています。どこを掘っても人骨だらけだから、というわけです。

小塚原は、品川・南大井の鈴ヶ森刑場と並ぶ江戸のかつての刑場でした。鈴ヶ森刑場が、江戸の南の入口(東海道)に設置されていたのに対して、小塚原は、北の入口(日光街道)に設置されていました。広さは、間口六十間(一〇八m)、奥行三〇間(五四m)、創設は一六五一(慶安四)年との由。明治初めに廃止されるまで磔(はりつけ)・斬首などが執行されました。

ちょっと調べてみて分かったのですが、江戸の刑場は、もともと「北の浅草」「南の芝」の二ヶ所に設けられていました。幕府成立から半世紀近く経って江戸の人口も増え人家も建ち並ぶようになったので、郊外に移されることになったのです。浅草から千住へ移されたのが「小塚原刑場跡」、芝から南大井に移されたのが「鈴ヶ森刑場跡」です。

小塚原刑場の刑死者を供養するために、一六六七(寛文七)年、刑場に隣接して創建された回向院は、常磐線敷設の際に分断されました。そのうち南側が独立して延命寺となりました。

私たちはまず、北側の回向院に行きました。薄暗い建物のなかをくぐり抜けると、突き当たりに橋本左内や吉田松蔭の墓がありました。むろん彼らは、小塚原で処刑されました。普段は世間をすねた目で見たようなことばかりを嘯いている私たちですが、吉田松蔭の墓の前では、なぜかすんなりと合掌してしまいました。二人の墓はほかのよりひときわ大きく造られています。吉田松蔭などは、おそらくそのことをいぶかしがっているのではないでしょうか。「なぜ拙者の墓は、ほかの者たちと同じ大きさではないのか」と。二・二六事件の首謀者のひとりである磯部浅一の小さな墓も妻の墓と一緒にひっそりと出口付近にありました。『解体新書』を書いた杉田玄白らが、死体の腑分けに立ち会ったのもこの場所です。

次に、常磐線の線路を挟んで南側の延命寺・小塚原刑場跡に行きました。曇り空を背景にした「首切り地蔵」の大きな姿が目に飛び込んでくるやいなや、私は思いました、「ここには、強烈な怨念がゆらいでいるような気がする」と。その思いはいまでも変わりありません。なんともいえない雰囲気なのです。「首切り地蔵」などというと、なにやらおどろおどろしい感じですが、刑死した人々の怨念を宥める慈悲深いお地蔵さんなのですよ。江戸時代の旅人たちは、この地蔵さんに両手を合わせてここを通り過ぎたそうです。

首切り地蔵

こういう場所を分断したのは、あまりいいことではない、と思いました。また、いまでもそう思います。しかし、刑場跡をもっとひどい扱い方をしているケースがあるのですね。

江戸時代の西の刑場だった八王子の大和田刑場は、マンション建設等によってどうやら破壊されてしまって、跡形もなくなってしまっているとの由。お金儲けのために、都合の悪い歴史はないことにしてしまおうというわけでしょう。そういう、歴史をまったく尊重しない野蛮なゼニかねモダニズムは、結局のところなんかしらの形でしっぺ返しを喰らうにちがいない。そう思います。いまからでも、悪いことはいわないから、ちゃんと慰霊塔を建てるべきでしょう。それがマトモな人間のすることです。

(この稿、つづく)

上に掲げたのは、同館の隣にある素盞雄神社(すさのおじんじゃ)にある句碑の拓影です。『奥の細道』には、上記のように「千寿といふ所より船をあがれば、前途三千里の思ひ胸にふさがりて、幻のちまたに離別の泪をそそぐ 行春や鳥啼き魚の目は泪」という記載があります。そのなかの「千寿」が実は「千住」だったとは、いまのいままで気づきませんでした(高校時代、そう教えられたのかもしれませんが)。

芭蕉は、元禄二年(一六八九)の旧暦三月二七日、慣れ親しんだ深川を後にして舟に乗りこみ、隅田川をさかのぼり、千住で舟を降りて、見送りの友人や弟子たちに別れを告げます。取り巻きの人々はおそらくそこまで一緒に舟に乗ってきたのでしょうね。これが奥の細道の旅のはじまりです。「千寿より舟をあがれば」ではなくて「千寿というふ所より舟をあがれば」という言い方をしているところに、大江戸の真っ只中に住んでいた都会人・芭蕉からすれば、当時の千住がいかに辺鄙な場所としてイメージされていたのかがうかがえます。高校時代は、教師から上記の「行春や鳥啼き魚の目は泪」が名句なのだと教えられても、どこかピンとこなかったのですが、当時の千住のイメージや、芭蕉の友人や弟子たちの名残惜しさの尽きない様子や、これからの旅の困難さを思い浮かべれば、とても良い句であることが納得できます。旅先で病気をしても医者などいないのが当たり前なのですから、野垂れ死に覚悟の旅と言っても大袈裟でもなんでもないのですよね。

「千寿」=「千住」といえば、いまの足立区北千住駅一帯を指します。荒川区の南千住は、「南」を略して呼ばれることはまずないと言われています。そうすると、芭蕉はおそらく、南千住からすれば、千住大橋を渡った向こう側で下船したのでしょう。だから、「千寿といふ所」という言い方になるのではないかとも思われます。当時、南千住までは大江戸と認識されていたようですからね。となると、川向こうの足立区を歴史的にどうとらえたらよいのか、俄然興味が湧いてきます。東京二三区の中で公立小中の学力がいつも最低であることと何か関係があるのでしょうか。これは、足立区を馬鹿にしているのではなくて、純粋に歴史的知的興味です。

しばし、芭蕉の旅に思いを馳せ、美しい素盞雄神社を参拝した後、私たちはコツ通り商店会を五〇〇メートルあまり南下して、小塚原(こずかっぱら)刑場跡に向かいました。「コツ通り」の「コツ」は、小塚原の「コズ」とも、あるいは、「骨(コツ)」とも言われています。どこを掘っても人骨だらけだから、というわけです。

小塚原は、品川・南大井の鈴ヶ森刑場と並ぶ江戸のかつての刑場でした。鈴ヶ森刑場が、江戸の南の入口(東海道)に設置されていたのに対して、小塚原は、北の入口(日光街道)に設置されていました。広さは、間口六十間(一〇八m)、奥行三〇間(五四m)、創設は一六五一(慶安四)年との由。明治初めに廃止されるまで磔(はりつけ)・斬首などが執行されました。

ちょっと調べてみて分かったのですが、江戸の刑場は、もともと「北の浅草」「南の芝」の二ヶ所に設けられていました。幕府成立から半世紀近く経って江戸の人口も増え人家も建ち並ぶようになったので、郊外に移されることになったのです。浅草から千住へ移されたのが「小塚原刑場跡」、芝から南大井に移されたのが「鈴ヶ森刑場跡」です。

小塚原刑場の刑死者を供養するために、一六六七(寛文七)年、刑場に隣接して創建された回向院は、常磐線敷設の際に分断されました。そのうち南側が独立して延命寺となりました。

私たちはまず、北側の回向院に行きました。薄暗い建物のなかをくぐり抜けると、突き当たりに橋本左内や吉田松蔭の墓がありました。むろん彼らは、小塚原で処刑されました。普段は世間をすねた目で見たようなことばかりを嘯いている私たちですが、吉田松蔭の墓の前では、なぜかすんなりと合掌してしまいました。二人の墓はほかのよりひときわ大きく造られています。吉田松蔭などは、おそらくそのことをいぶかしがっているのではないでしょうか。「なぜ拙者の墓は、ほかの者たちと同じ大きさではないのか」と。二・二六事件の首謀者のひとりである磯部浅一の小さな墓も妻の墓と一緒にひっそりと出口付近にありました。『解体新書』を書いた杉田玄白らが、死体の腑分けに立ち会ったのもこの場所です。

次に、常磐線の線路を挟んで南側の延命寺・小塚原刑場跡に行きました。曇り空を背景にした「首切り地蔵」の大きな姿が目に飛び込んでくるやいなや、私は思いました、「ここには、強烈な怨念がゆらいでいるような気がする」と。その思いはいまでも変わりありません。なんともいえない雰囲気なのです。「首切り地蔵」などというと、なにやらおどろおどろしい感じですが、刑死した人々の怨念を宥める慈悲深いお地蔵さんなのですよ。江戸時代の旅人たちは、この地蔵さんに両手を合わせてここを通り過ぎたそうです。

首切り地蔵

こういう場所を分断したのは、あまりいいことではない、と思いました。また、いまでもそう思います。しかし、刑場跡をもっとひどい扱い方をしているケースがあるのですね。

江戸時代の西の刑場だった八王子の大和田刑場は、マンション建設等によってどうやら破壊されてしまって、跡形もなくなってしまっているとの由。お金儲けのために、都合の悪い歴史はないことにしてしまおうというわけでしょう。そういう、歴史をまったく尊重しない野蛮なゼニかねモダニズムは、結局のところなんかしらの形でしっぺ返しを喰らうにちがいない。そう思います。いまからでも、悪いことはいわないから、ちゃんと慰霊塔を建てるべきでしょう。それがマトモな人間のすることです。

(この稿、つづく)