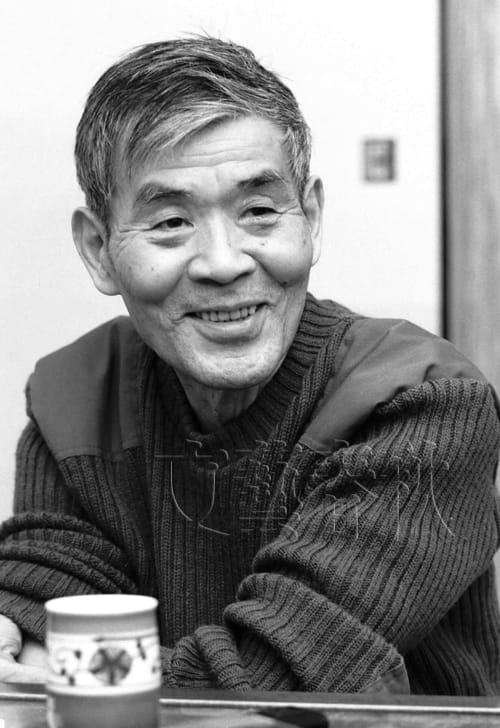

伊藤初代

*以下は、川端康成の「初代体験」をご存じの方にとっては、あまり興味の湧く読み物ではないと思われます。無視していただいてかまいません。

***

本を読んでいて、目が覚めるような思いをすることなどもはやないと思っておりました。

ところがつい最近、そういうことがあったのです。

渡辺惣樹さんの『第二次世界大戦とは何だったのか』の「あとがき」の次のくだりを読んでいるとき、文字通り図らずも、そういう経験をしてしまったのです。(指示語の内容を補ったりして、原文そのままでない箇所もあります。)

川端の『伊豆の踊子』を真の意味で鑑賞するには、川端の伊藤初代との強烈な失恋を頭に入れておく必要がある。大正六年(一九一七年)、川端は旧制第一高等学校に入学した。高校二年のとき、本郷にあるカフェ・エランの女給伊藤初代を知った。エランは当時の著名人谷崎潤一郎や佐藤春夫などが足繁く通う人気カフェで、初代は谷崎の仕草を真似たりして客を笑わせる人気者であった。

ここまでは、当時の文士や文士気取りの人びとにありがちな単なる風俗が淡々と述べられていると受けとめただけでした。

カフェの女将マスは、帝大法科の学生と恋に落ち、台湾銀行に就職する彼について行くため店を辞めた。マスは気に入っていた女給初代と多賀を台湾に帯同することを決め、郷里の岐阜に連れ帰った。しばらくすると、事情が変わった。二人の帯同が難しくなり、多賀は東京に戻り、初代はマスの長姉テイの暮らす岐阜西方寺預かりとなった(実質養女)。

上記引用中の「多賀」は、エランの新米の女給さんです。引用を続けます。

カフェ・エランに戻った多賀から、人気者だった初代の居所を知った学生たちの中にはわざわざ岐阜を訪ねるものがいた。その一人が川端であった。彼を誘ったのは友人の三明永無(みあけ・えいむ)だった。彼らが初めて岐阜を訪れ、友人らと初代を宿に連れ帰って手相などを見て他愛なく遊んだのは、大正十年(一九二一年)九月半ばのことである。初代は初め、川端のぎょろっとした目を気味悪がっていたようで、彼に惹かれてはいなかった。

三明永無は、川端と同級で三明が積極的にエランに川端を誘ったそうです。

川端らは十月にも再度岐阜を訪れ、初代を誘い出している。川端が、初代との結婚を決意したのはこのときであった。初代は、当時の少女らしく父親の許しがあればとの条件付きで結婚を承諾した。川端は早速友人ら四人と学生服姿で、初代の父が用務員をしていた岩手県江刺郡(現奥州市江刺岩谷堂)の岩谷堂尋常高等小学校に向かった(十月十五日)。翌十六日には、父忠吉から、「結構でございます。みなさんさえよければさしあげます。娘には大変気の毒な事をしておりますから」と許しを得たのである。

話の流れとは異なりますが、「奥州市江刺」と聴くと、大滝詠一フリークの当方としては、心に波立つものがあります。大滝詠一の生まれ故郷が同じく「奥州市江刺」だからです。

川端はすぐさま結婚の準備を始めた。菊池寛に相談し、親戚から当座のお金を工面した。そんなときに、突然彼女から結婚を止めたいとの手紙が届く(十一月七日)。驚いて岐阜に向かって会った初代の外貌は惨めであったらしい。何とか翻意をさせようとしたが、結局は絶交したいとの手紙が送られてきた(十一月二十四日)。

続けます。

彼女は心変わりの理由を川端に語ってはいない。川端が、その理由を初めて知ったのは別れからおよそ二年が経った大正十二年(一九二三年)の十月ごろである。彼女は、義父(僧侶)に犯されていたのである。この事件が公知となったのは、昭和二十三年に発刊された『川端康成全集』第四巻の後書きにおいてであった。川端が『伊豆の踊子』を発表したのは、彼が「事件」を知ってから三年経った大正十五年(一九二六年一月)のことであった。

この事実を知ることで、私は『伊豆の踊子』に密やかに込められた川端の、言葉にしがたい思いにはじめて触れることができたような気がしました。つまり、当方は長い時間を経てやっと『伊豆の踊子』との邂逅を経験できた。と同時に、作家・川端康成の深い悲しみの根幹にじかに触れたような気もしました。

むろん〈われわれの前には『伊豆の踊子』という一個の作品があるだけであり、そこから読み取りうるものがすべてである〉という考え方があるのは承知しています。それにも一理はあります。

しかし、上記の事実を知ってしまった後の当方が、それを知る前と同じように『伊豆の踊子』を、さらには作家・川端康成を受けとめることなどもはや不可能であることもまた事実です。そのことに、私は正直であらねばならないでしょう。

作品『伊豆の踊子』にとって、川端の初代体験は「細部」に他なりません。しかしその「細部」に当作品の「神」すなわち「真実」が宿っていることもまた確かです。

それにしても、川端が大作家になるために払った代償がいかに大きくて痛切なものであったのか。ついつい、それに思いをはせてしまいます。