メンフィス

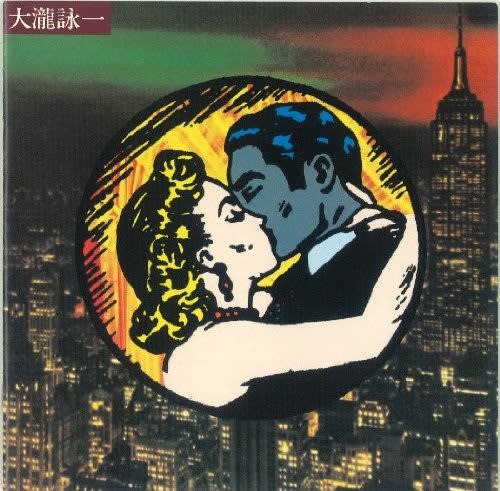

*エルヴィスをめぐって、大瀧詠一がいかに《ロック》なるものにこだわっているか、以下の文章からよく分かります。80年代の偉大なる「ポップス・シンガー大瀧詠一」のイメージが強烈に残っているせいで、「ロック・シンガー大瀧詠一」がかすんでしまった感があります。しかし——これは誰が言ったのか忘れてしまいましたが——1969年に登場した「はっぴいえんど」のメンバー4人、すなわち、細野晴臣・大瀧詠一・松本隆・鈴木茂のなかで、ロックに対するこだわりが最も強かったのは大瀧詠一だったのです。そんな大瀧が、セールス的には鳴かず飛ばずの70年代を経て、81年に『ロンバケ』をひっさげ「ポップス・シンガー大瀧詠一」として私たちの前にその雄姿を現した経緯については、これから折に触れ述べてゆきたいと思っております。

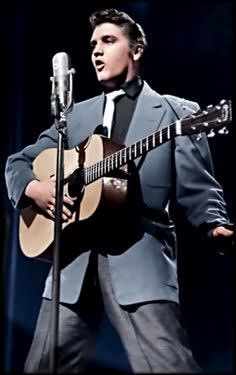

こう書いて来ますと、60年以降はエルヴィスはロックをうたってないのか?という疑問がわくと思われますが、答えは残念ながらイエスです。スクリーンのエルヴィス、サントラ盤でのエルヴィス、素敵でした。しかし、何かを徐々に失っていきました。それは、熱いもの、初期の頃にこれがロックだ!と伝えてくれた熱気と興奮です。辛うじて『アカプルコの海』での「ボサノバ・ベビー」をうたうシーンで、その片鱗を窺わせたに止め、正直エルヴィス老いたりの感が強かったのです。

しかし、それを一番よく知っていたのは彼本人でした。

《エルビス・オン・ステージ》

で、ロックンローラーとして、キングとして甦りました。60年代は、お付きの作家が持ち帰りで曲を書いているといった感じで、ハッキリ言って駄作が多く、「サッチ・ア・ナイト」や「ラビング・ユー・ベイビー」といった古い録音の再発の方が新鮮に聞こえたものでした。そこで、ステージを再開した彼は、デビュー当時と同じように、他人の歌でも、うたいたい歌を片っ端からうたうという、思い切った初心に帰る方法を取ったのですが、これが見事に成功、初期の熱気と興奮を再現してくれたのです。ここでエルヴィスはロックとは何かを、再び教えてくれました。ステージであろうと、レコーディングであろうと《ライブ》であること、年令(ママ)には関係ないこと、必要なのは成熟ではなく、熟す間の緊張感のようなものだと、そして直接訴えかける姿勢が何よりも大事なロックの根本である、と。

デビューがブルースの「ザッツ・オール・ライト」で、再デビューが「ポーク・サラダ・アニー」と、彼の故郷・メンフィス地方に関係が深いのも何かの因縁だったのでしょう。

Elvis Presley.... Thats Alright (Mama)- First Release - 1954

エルヴィスのロックは、アクションと色気、この二語に尽きるという気がします。もう映画でしか見られませんが『さまよう青春』での「ミーン・ウーマン・ブルース」、『監獄ロック』での有名なシーン、『ラスベガス万歳』での「カモン・エブリ・バディ」、『オン・ステージ』『オン・ツアー』などで見られる彼の姿、あれがロックなんだナァと、しみじみ思う、今日この頃ではあります。

FOREVER ELVIS

(以上、終了です)

Elvis Presley - Mean Woman Blues ( HD)

Elvis Presley / C'mon Everybody (Viva Las Vegas) ラスベガス万才 / エルヴィス・プレスリー